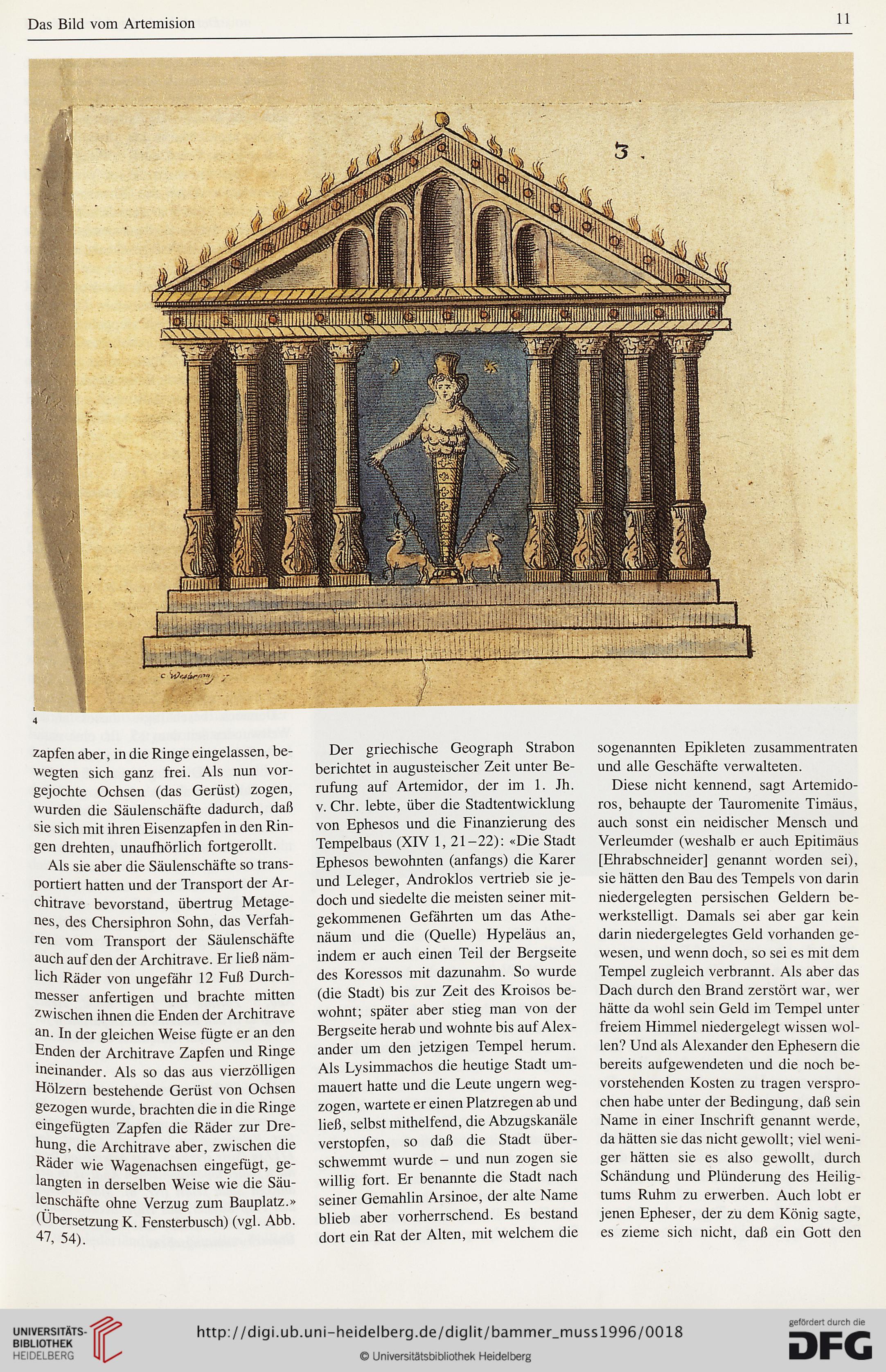

Das Bild vom Artemision

11

zapfen aber, in die Ringe eingelassen, be-

wegten sich ganz frei. Als nun vor-

gejochte Ochsen (das Gerüst) zogen,

wurden die Säulenschäfte dadurch, daß

sie sich mit ihren Eisenzapfen in den Rin-

gen drehten, unaufhörlich fortgerollt.

Als sie aber die Säulenschäfte so trans-

portiert hatten und der Transport der Ar-

chitrave bevorstand, übertrug Metage-

nes, des Chersiphron Sohn, das Verfah-

ren vom Transport der Säulenschäfte

auch auf den der Architrave. Er ließ näm-

lich Räder von ungefähr 12 Fuß Durch-

messer anfertigen und brachte mitten

zwischen ihnen die Enden der Architrave

an- In der gleichen Weise fiigte er an den

Enden der Architrave Zapfen und Ringe

meinander. Als so das aus vierzölligen

Hölzern bestehende Gerüst von Ochsen

gezogen wurde, brachten die in die Ringe

eingefügten Zapfen die Räder zur Dre-

hung, die Architrave aber, zwischen die

Räder wie Wagenachsen eingefugt, ge-

iangten in derselben Weise wie die Säu-

lenschäfte ohne Verzug zum Bauplatz.»

(Übersetzung K. Fensterbusch) (vgl. Abb.

47, 54).

Der griechische Geograph Strabon

berichtet in augusteischer Zeit unter Be-

rufung auf Artemidor, der im 1. Jh.

v. Chr. lebte, iiber die Stadtentwicklung

von Ephesos und die Finanzierung des

Tempelbaus (XIV 1,21-22): «Die Stadt

Ephesos bewohnten (anfangs) die Karer

und Leleger, Androklos vertrieb sie je-

doch und siedelte die meisten seiner mit-

gekommenen Gefährten um das Athe-

näum und die (Quelle) Hypeläus an,

indem er auch einen Teil der Bergseite

des Koressos mit dazunahm. So wurde

(die Stadt) bis zur Zeit des Kroisos be-

wohnt; später aber stieg man von der

Bergseite herab und wohnte bis auf Alex-

ander um den jetzigen Tempel herum.

Als Lysimmachos die heutige Stadt um-

mauert hatte und die Leute ungern weg-

zogen, wartete er einen Platzregen ab und

ließ, selbst mithelfend, die Abzugskanäle

verstopfen, so daß die Stadt über-

schwemmt wurde - und nun zogen sie

willig fort. Er benannte die Stadt nach

seiner Gemahlin Arsinoe, der alte Name

blieb aber vorherrschend. Es bestand

dort ein Rat der Alten, mit welchem die

sogenannten Epikleten zusammentraten

und alle Geschäfte verwalteten.

Diese nicht kennend, sagt Artemido-

ros, behaupte der Tauromenite Timäus,

auch sonst ein neidischer Mensch und

Verleumder (weshalb er auch Epitimäus

[Ehrabschneider] genannt worden sei),

sie hätten den Bau des Tempels von darin

niedergelegten persischen Geldern be-

werkstelligt. Damals sei aber gar kein

darin niedergelegtes Geld vorhanden ge-

wesen, und wenn doch, so sei es mit dem

Tempel zugleich verbrannt. Als aber das

Dach durch den Brand zerstört war, wer

hätte da wohl sein Geld im Tempel unter

freiem Himmel niedergelegt wissen wol-

len? Und als Alexander den Ephesern die

bereits aufgewendeten und die noch be-

vorstehenden Kosten zu tragen verspro-

chen habe unter der Bedingung, daß sein

Name in einer Inschrift genannt werde,

da hätten sie das nicht gewollt; viel weni-

ger hätten sie es also gewollt, durch

Schändung und Plünderung des Heilig-

tums Ruhm zu erwerben. Auch lobt er

jenen Epheser, der zu dem König sagte,

es zieme sich nicht, daß ein Gott den

11

zapfen aber, in die Ringe eingelassen, be-

wegten sich ganz frei. Als nun vor-

gejochte Ochsen (das Gerüst) zogen,

wurden die Säulenschäfte dadurch, daß

sie sich mit ihren Eisenzapfen in den Rin-

gen drehten, unaufhörlich fortgerollt.

Als sie aber die Säulenschäfte so trans-

portiert hatten und der Transport der Ar-

chitrave bevorstand, übertrug Metage-

nes, des Chersiphron Sohn, das Verfah-

ren vom Transport der Säulenschäfte

auch auf den der Architrave. Er ließ näm-

lich Räder von ungefähr 12 Fuß Durch-

messer anfertigen und brachte mitten

zwischen ihnen die Enden der Architrave

an- In der gleichen Weise fiigte er an den

Enden der Architrave Zapfen und Ringe

meinander. Als so das aus vierzölligen

Hölzern bestehende Gerüst von Ochsen

gezogen wurde, brachten die in die Ringe

eingefügten Zapfen die Räder zur Dre-

hung, die Architrave aber, zwischen die

Räder wie Wagenachsen eingefugt, ge-

iangten in derselben Weise wie die Säu-

lenschäfte ohne Verzug zum Bauplatz.»

(Übersetzung K. Fensterbusch) (vgl. Abb.

47, 54).

Der griechische Geograph Strabon

berichtet in augusteischer Zeit unter Be-

rufung auf Artemidor, der im 1. Jh.

v. Chr. lebte, iiber die Stadtentwicklung

von Ephesos und die Finanzierung des

Tempelbaus (XIV 1,21-22): «Die Stadt

Ephesos bewohnten (anfangs) die Karer

und Leleger, Androklos vertrieb sie je-

doch und siedelte die meisten seiner mit-

gekommenen Gefährten um das Athe-

näum und die (Quelle) Hypeläus an,

indem er auch einen Teil der Bergseite

des Koressos mit dazunahm. So wurde

(die Stadt) bis zur Zeit des Kroisos be-

wohnt; später aber stieg man von der

Bergseite herab und wohnte bis auf Alex-

ander um den jetzigen Tempel herum.

Als Lysimmachos die heutige Stadt um-

mauert hatte und die Leute ungern weg-

zogen, wartete er einen Platzregen ab und

ließ, selbst mithelfend, die Abzugskanäle

verstopfen, so daß die Stadt über-

schwemmt wurde - und nun zogen sie

willig fort. Er benannte die Stadt nach

seiner Gemahlin Arsinoe, der alte Name

blieb aber vorherrschend. Es bestand

dort ein Rat der Alten, mit welchem die

sogenannten Epikleten zusammentraten

und alle Geschäfte verwalteten.

Diese nicht kennend, sagt Artemido-

ros, behaupte der Tauromenite Timäus,

auch sonst ein neidischer Mensch und

Verleumder (weshalb er auch Epitimäus

[Ehrabschneider] genannt worden sei),

sie hätten den Bau des Tempels von darin

niedergelegten persischen Geldern be-

werkstelligt. Damals sei aber gar kein

darin niedergelegtes Geld vorhanden ge-

wesen, und wenn doch, so sei es mit dem

Tempel zugleich verbrannt. Als aber das

Dach durch den Brand zerstört war, wer

hätte da wohl sein Geld im Tempel unter

freiem Himmel niedergelegt wissen wol-

len? Und als Alexander den Ephesern die

bereits aufgewendeten und die noch be-

vorstehenden Kosten zu tragen verspro-

chen habe unter der Bedingung, daß sein

Name in einer Inschrift genannt werde,

da hätten sie das nicht gewollt; viel weni-

ger hätten sie es also gewollt, durch

Schändung und Plünderung des Heilig-

tums Ruhm zu erwerben. Auch lobt er

jenen Epheser, der zu dem König sagte,

es zieme sich nicht, daß ein Gott den