10

Der ephesische Artemistempel

Warum ein Weltwunder?

«/ have beheld the Ephesian miracle

its columns

strew wilderness and dwell

the hyaena and the jackall in their shade.»

Lord Byron, Childe Harold’s Pilgrimage,

4. Gesang Nr. 153

Das Bild vom Artemision

in der Antike

Die älteste, allerdings unvollständig er-

haltene Liste der Sieben Weltwunder ist

auf einem heute in Berlin aufbewahrten

Papyrusfragment erhalten, welches man

bei der Auflösung der Kartonage eines

Mumiensarkophages aus dem ägypti-

schen Ort Abusir-el-Melek fand. Dieser

Papyrus wurde, nach der Schriftform zu

urteilen, im 2. Jh. v. Chr. beschrieben.

Mit dem griechischen Ingenieur Philon

von Byzanz, der um 200 v. Chr. ein gro-

ßes Werk über Mechanik schrieb, wird

ebenfalls eine Rede zu den Sieben Welt-

wundern in Verbindung gebracht. Sie ist

mit zwei mittelalterlichen Pergament-

handschriften überliefert, von denen der

eine Codex - in der Heidelberger Uni-

versitätsbibliothek - aus dem 9. Jh.

stammt, der zweite - in der British Li-

brary in London - deutlich jünger ist. In

beiden Handschriften bricht der Text in

Kapitel VI, dem Kapitel zum Artemis-

tempel von Ephesos ab. Die zwei Codi-

ces befanden sich zur Zeit der Abschrift

des jüngeren im 14. Jh. in Konstantino-

pel, und beide gelangten dann nach aben-

teuerlichen Reisen in die oben genannten

Bibliotheken.

Die Einleitung dieser Rede des Philon

von Byzanz zu den Sieben Weltwundem

und der Text zum Artemision seien im

folgenden zitiert: «Von den sieben Welt-

wundern ist ein jedes allen vom Hören-

sagen nach bekannt, doch nur wenigen

aus eigener Anschauung. Man muß ja

auch nach Persien reisen, über den Eu-

phrat setzen, nach Ägypten fahren, sich

bei den Eleiern in Griechenland aufhal-

ten, nach Halikarnaß in Karien gehen,

Rhodos anfahren und in Ionien Ephesos

besichtigen. Und wer so um die Welt her-

umgeirrt ist und durch die Mühsal der

Reise erschöpft ist, wird erst dann das

Begehren stillen können, wenn auch

seine Lebenszeit durch die Jahre vor-

übergegangen ist.

Deshalb ist die Bildung etwas Erstaun-

liches und eine große Gabe, weil sie den

Menschen von der Notwendigkeit be-

freit, sich auf den Weg zu machen, und

ihm zu Hause die schönen Dinge zeigt,

indem sie seiner Seele Augen gibt. Und

das Wundervolle ist: Der eine ist zu

Orten gekommen, hat sie einmal gese-

hen, ist abgereist und hat sie schon

vergessen; die Details der Werke sind

nämlich verborgen, und bezüglich der

Einzelheiten verflüchtigen sich die Erin-

nerungen. Der andere jedoch erforscht

das Staunenswerte und die jeweilige Qua-

lität seiner Ausführung durch meine

Rede, betrachtet das ganze Kunstwerk

wie in einem Spiegel und bewahrt so die

jeweiligen Merkmale seiner Bilder un-

auslöschlich; mit der Seele nämlich hat

er die Wunder geschaut. Was ich auch

sage, wird überzeugend erscheinen, wenn

meine Rede deutlich jedes der Sieben

Weltwunder der Reihe nach angeht und

dabei den Zuhörer zur Zustimmung be-

wegt, daß es ihm den Eindruck eigener

Anschauung vermittelt hat. Denn nur das

wird allgemeinhin durch Lobpreisungen

begrüßt, was man zwar von gleich zu

gleich sieht, aber ungleich bestaunt. Das

Schöne nämlich läßt es genauso wie die

Sonne nicht zu, daß man sonst etwas be-

trachtet, wenn sie es selbst überstrahlt.»

Und weiter zum Artemision, welches

als sechstes Weltwunder genannt wird,

schreibt er: «Der Tempel der Artemis

von Ephesos ist das einzige Götterhaus

(unter den Weltwundern). Wer ihn be-

trachtet, wird überzeugt sein, daß der Ort

vertauscht ist und der himmlische

Schmuck der Unsterblichkeit auf die

Erde geleitet worden ist. Auch die Gigan-

ten oder die Aloaden, die den Himmel

stürmen wollten, suchten Berge auftür-

mend doch nicht den Tempel, sondern

(nur) den Olymp zu erreichen. Kühner

als deren Plan ist somit diese Arbeit, als

die Arbeit aber die Kunst. Der Künstler

nämlich lockerte das darunterliegende

Erdreich und führte so die Ausschachtun-

gen in unermeßliche Tiefen hinab; dort

setzte er dann das Fundament aus behaue-

nem Stein, wobei er ganze Steinbrüche in

den Bergen für das unter der Erde Ver-

borgene seiner Werke aufbrachte. So

festigte er den unerschütterlichen Halt,

stellte dann zunächst den Atlas (eine

Stütze) auf, um die schweren nächsten

Bauteile abzustützen, und setzte sodann

zunächst von außen einen Sockel mit

zehn Stufen, den er als nur oben sichtbare

Basis errichtete, und um ...» (Überset-

zung K. Brodersen). Hier bricht der Text

ab.

Genaueres überliefern die nachfolgend

zitierten antiken Quellen zum Artemi-

sion: Von Vitruv erfahren wir im 1. Jh.

n. Chr. in seinen «Zehn Büchern über die

Baukunst» Details über Grundriß und

Bautechnik des Artemisions (III 2,7):

«Der Dipteros ist an der Vorder- und

Rückseite achtsäulig, hat aber rings um

die Cella doppelte Säulenreihen, wie der

dorische Tempel des Quirinus und in

Ephesos der ionische Tempel der Diana,

der von Chersiphron gebaut ist.» Und

weiter schreibt er (X 2, 11-12): «Es ist

nicht abwegig, auch eine geniale Erfin-

dung des Chersiphron zu beschreiben.

Als dieser nämlich aus den Steinbrüchen

zum Dianatempel in Ephesos Säulen-

schäfte transportieren wollte, er aber

wegen der Größe der Lasten und des wei-

chen Bodens der Feldwege kein Zutrauen

zum Transport auf Karren hatte, ver-

suchte er es, damit die Räder nicht einsin-

ken sollten, so. Er fügte vier vierzöllige

Holzbalken, davon zwei als Querhölzer

so lang wie die Säulenschäfte, zusammen

und verkämmte sie miteinander. In die

Enden der Säulenschäfte führte er mit

Bleiverguß starke Eisenzapfen wie Spin-

deln ein. In das Holzgerüst fügt er eiserne

Ringe ein, die die Eisenzapfen umschlie-

ßen sollten. Ebenso verband er die Enden

mit hölzernen Backenstücken. Die Eisen-

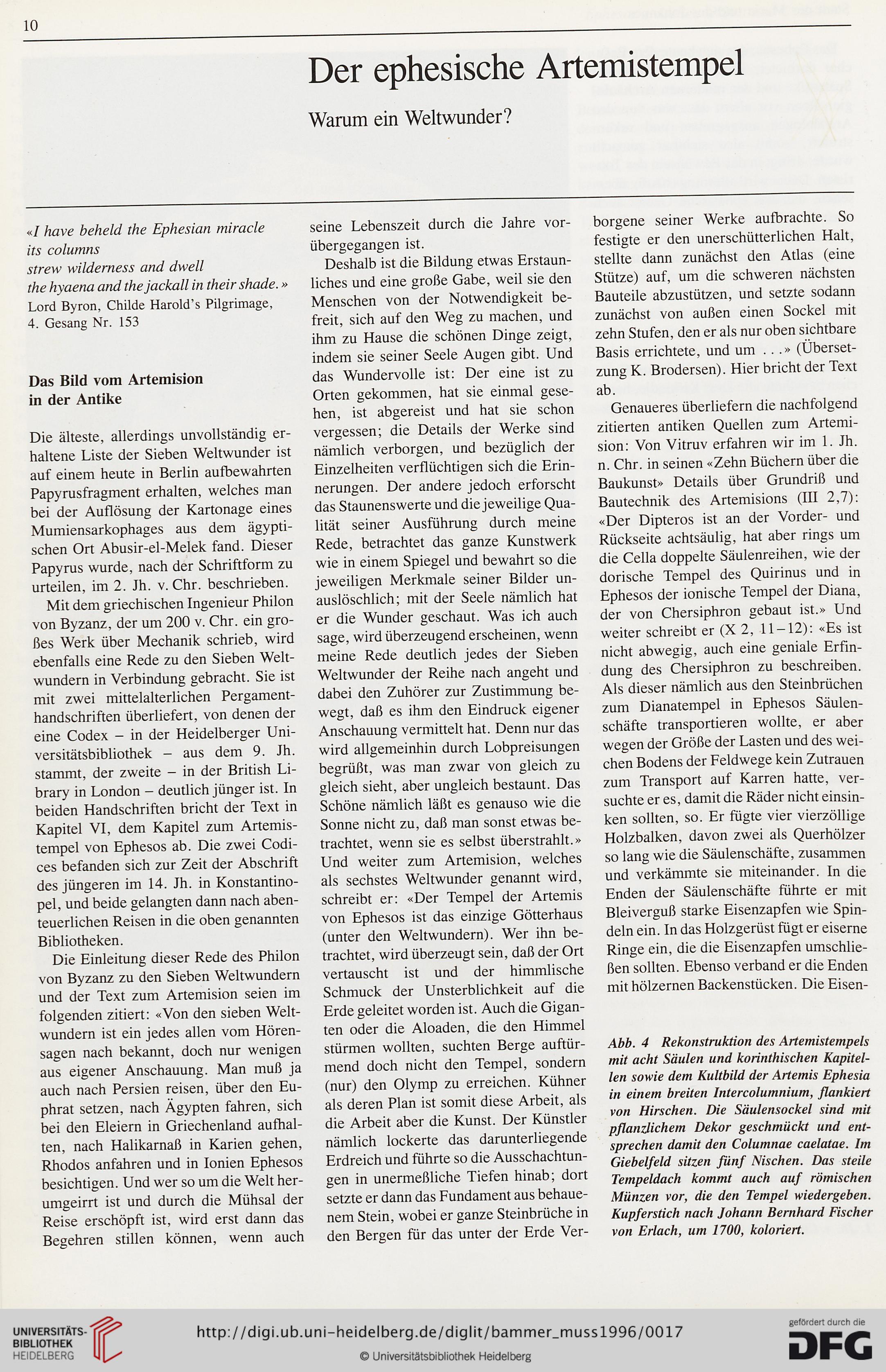

Abb. 4 Rekonstruktion des Artemistempels

mit acht Säulen und korinthischen Kapitel-

len sowie dem Kultbild der Artemis Ephesia

in einem breiten Intercolumnium, flankiert

von Hirschen. Die Säulensockel sind mit

pflanilichem Dekor geschmückt und ent-

sprechen damit den Columnae caelatae. Im

Giebelfeld sitzen fiinf Nischen. Das steile

Tempeldach kommt auch auf römischen

Münzen vor, die den Tempel wiedergeben.

Kupferstich nach Johann Bernhard Fischer

von Erlach, um 1700, koloriert.

Der ephesische Artemistempel

Warum ein Weltwunder?

«/ have beheld the Ephesian miracle

its columns

strew wilderness and dwell

the hyaena and the jackall in their shade.»

Lord Byron, Childe Harold’s Pilgrimage,

4. Gesang Nr. 153

Das Bild vom Artemision

in der Antike

Die älteste, allerdings unvollständig er-

haltene Liste der Sieben Weltwunder ist

auf einem heute in Berlin aufbewahrten

Papyrusfragment erhalten, welches man

bei der Auflösung der Kartonage eines

Mumiensarkophages aus dem ägypti-

schen Ort Abusir-el-Melek fand. Dieser

Papyrus wurde, nach der Schriftform zu

urteilen, im 2. Jh. v. Chr. beschrieben.

Mit dem griechischen Ingenieur Philon

von Byzanz, der um 200 v. Chr. ein gro-

ßes Werk über Mechanik schrieb, wird

ebenfalls eine Rede zu den Sieben Welt-

wundern in Verbindung gebracht. Sie ist

mit zwei mittelalterlichen Pergament-

handschriften überliefert, von denen der

eine Codex - in der Heidelberger Uni-

versitätsbibliothek - aus dem 9. Jh.

stammt, der zweite - in der British Li-

brary in London - deutlich jünger ist. In

beiden Handschriften bricht der Text in

Kapitel VI, dem Kapitel zum Artemis-

tempel von Ephesos ab. Die zwei Codi-

ces befanden sich zur Zeit der Abschrift

des jüngeren im 14. Jh. in Konstantino-

pel, und beide gelangten dann nach aben-

teuerlichen Reisen in die oben genannten

Bibliotheken.

Die Einleitung dieser Rede des Philon

von Byzanz zu den Sieben Weltwundem

und der Text zum Artemision seien im

folgenden zitiert: «Von den sieben Welt-

wundern ist ein jedes allen vom Hören-

sagen nach bekannt, doch nur wenigen

aus eigener Anschauung. Man muß ja

auch nach Persien reisen, über den Eu-

phrat setzen, nach Ägypten fahren, sich

bei den Eleiern in Griechenland aufhal-

ten, nach Halikarnaß in Karien gehen,

Rhodos anfahren und in Ionien Ephesos

besichtigen. Und wer so um die Welt her-

umgeirrt ist und durch die Mühsal der

Reise erschöpft ist, wird erst dann das

Begehren stillen können, wenn auch

seine Lebenszeit durch die Jahre vor-

übergegangen ist.

Deshalb ist die Bildung etwas Erstaun-

liches und eine große Gabe, weil sie den

Menschen von der Notwendigkeit be-

freit, sich auf den Weg zu machen, und

ihm zu Hause die schönen Dinge zeigt,

indem sie seiner Seele Augen gibt. Und

das Wundervolle ist: Der eine ist zu

Orten gekommen, hat sie einmal gese-

hen, ist abgereist und hat sie schon

vergessen; die Details der Werke sind

nämlich verborgen, und bezüglich der

Einzelheiten verflüchtigen sich die Erin-

nerungen. Der andere jedoch erforscht

das Staunenswerte und die jeweilige Qua-

lität seiner Ausführung durch meine

Rede, betrachtet das ganze Kunstwerk

wie in einem Spiegel und bewahrt so die

jeweiligen Merkmale seiner Bilder un-

auslöschlich; mit der Seele nämlich hat

er die Wunder geschaut. Was ich auch

sage, wird überzeugend erscheinen, wenn

meine Rede deutlich jedes der Sieben

Weltwunder der Reihe nach angeht und

dabei den Zuhörer zur Zustimmung be-

wegt, daß es ihm den Eindruck eigener

Anschauung vermittelt hat. Denn nur das

wird allgemeinhin durch Lobpreisungen

begrüßt, was man zwar von gleich zu

gleich sieht, aber ungleich bestaunt. Das

Schöne nämlich läßt es genauso wie die

Sonne nicht zu, daß man sonst etwas be-

trachtet, wenn sie es selbst überstrahlt.»

Und weiter zum Artemision, welches

als sechstes Weltwunder genannt wird,

schreibt er: «Der Tempel der Artemis

von Ephesos ist das einzige Götterhaus

(unter den Weltwundern). Wer ihn be-

trachtet, wird überzeugt sein, daß der Ort

vertauscht ist und der himmlische

Schmuck der Unsterblichkeit auf die

Erde geleitet worden ist. Auch die Gigan-

ten oder die Aloaden, die den Himmel

stürmen wollten, suchten Berge auftür-

mend doch nicht den Tempel, sondern

(nur) den Olymp zu erreichen. Kühner

als deren Plan ist somit diese Arbeit, als

die Arbeit aber die Kunst. Der Künstler

nämlich lockerte das darunterliegende

Erdreich und führte so die Ausschachtun-

gen in unermeßliche Tiefen hinab; dort

setzte er dann das Fundament aus behaue-

nem Stein, wobei er ganze Steinbrüche in

den Bergen für das unter der Erde Ver-

borgene seiner Werke aufbrachte. So

festigte er den unerschütterlichen Halt,

stellte dann zunächst den Atlas (eine

Stütze) auf, um die schweren nächsten

Bauteile abzustützen, und setzte sodann

zunächst von außen einen Sockel mit

zehn Stufen, den er als nur oben sichtbare

Basis errichtete, und um ...» (Überset-

zung K. Brodersen). Hier bricht der Text

ab.

Genaueres überliefern die nachfolgend

zitierten antiken Quellen zum Artemi-

sion: Von Vitruv erfahren wir im 1. Jh.

n. Chr. in seinen «Zehn Büchern über die

Baukunst» Details über Grundriß und

Bautechnik des Artemisions (III 2,7):

«Der Dipteros ist an der Vorder- und

Rückseite achtsäulig, hat aber rings um

die Cella doppelte Säulenreihen, wie der

dorische Tempel des Quirinus und in

Ephesos der ionische Tempel der Diana,

der von Chersiphron gebaut ist.» Und

weiter schreibt er (X 2, 11-12): «Es ist

nicht abwegig, auch eine geniale Erfin-

dung des Chersiphron zu beschreiben.

Als dieser nämlich aus den Steinbrüchen

zum Dianatempel in Ephesos Säulen-

schäfte transportieren wollte, er aber

wegen der Größe der Lasten und des wei-

chen Bodens der Feldwege kein Zutrauen

zum Transport auf Karren hatte, ver-

suchte er es, damit die Räder nicht einsin-

ken sollten, so. Er fügte vier vierzöllige

Holzbalken, davon zwei als Querhölzer

so lang wie die Säulenschäfte, zusammen

und verkämmte sie miteinander. In die

Enden der Säulenschäfte führte er mit

Bleiverguß starke Eisenzapfen wie Spin-

deln ein. In das Holzgerüst fügt er eiserne

Ringe ein, die die Eisenzapfen umschlie-

ßen sollten. Ebenso verband er die Enden

mit hölzernen Backenstücken. Die Eisen-

Abb. 4 Rekonstruktion des Artemistempels

mit acht Säulen und korinthischen Kapitel-

len sowie dem Kultbild der Artemis Ephesia

in einem breiten Intercolumnium, flankiert

von Hirschen. Die Säulensockel sind mit

pflanilichem Dekor geschmückt und ent-

sprechen damit den Columnae caelatae. Im

Giebelfeld sitzen fiinf Nischen. Das steile

Tempeldach kommt auch auf römischen

Münzen vor, die den Tempel wiedergeben.

Kupferstich nach Johann Bernhard Fischer

von Erlach, um 1700, koloriert.