Denkmälern erhalten hat, die eine zusammenfassende, ein-

gehende Würdigung lohnen würden, ich verweise hier be-

sonders auf die Grabsteine in Au, Atteh Haslach, Raiten-

haslach, Ehiemsee und ganz besonders auf Seeon.

Am den Eharakter einer derartigen Schule des (5. Jahr-

hunderts in möglichster Aürze unter Hinweis auf einige

befonders bezeichnende Denkmale zu skizziren, möge cs ge-

stattet sein, noch Einiges von der uns zunächst liegenden

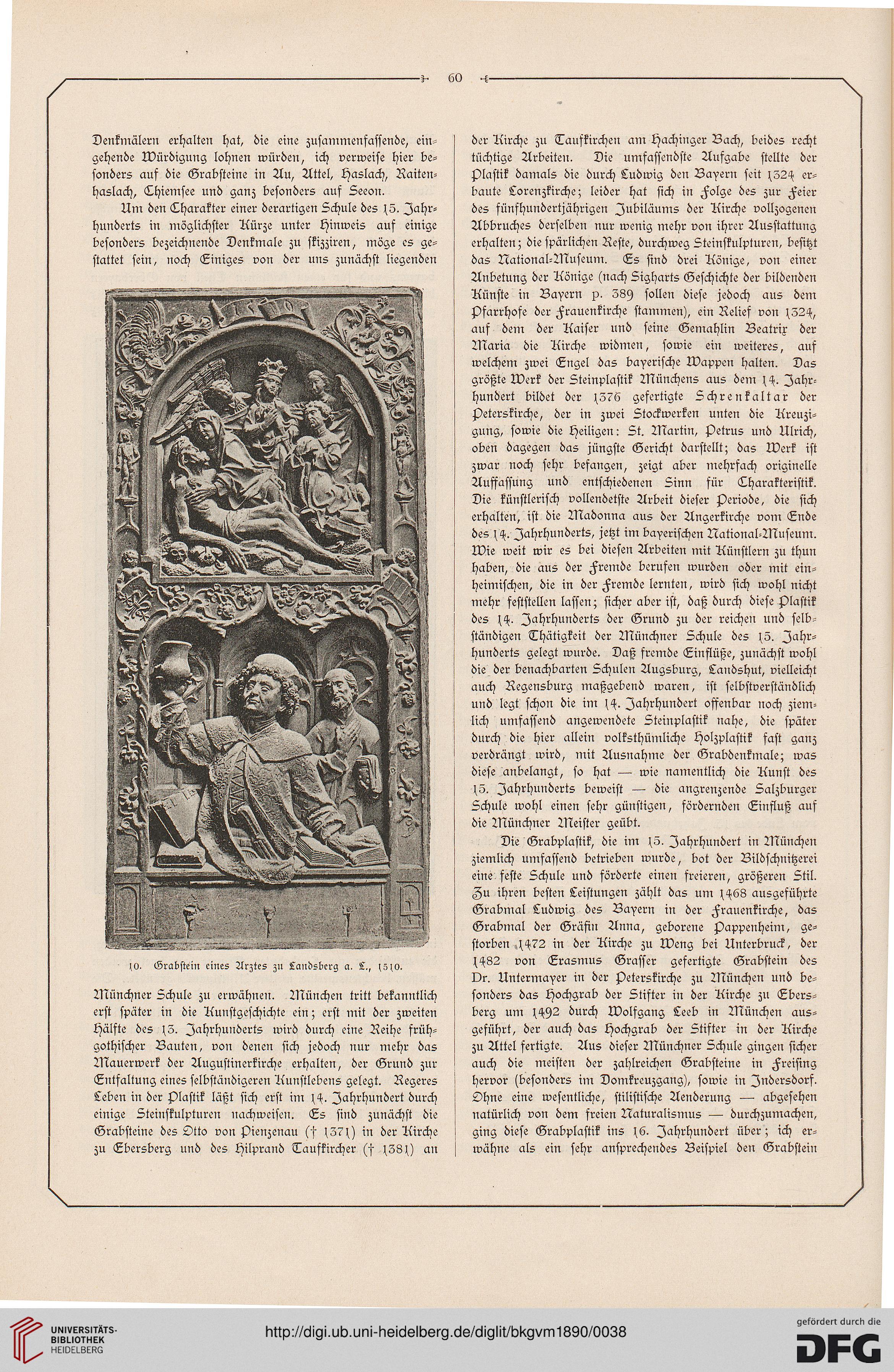

JO- Grabstein eines Arztes zu Landsberg a- L-, jsjo.

Münchner Schule zu erwähnen. München tritt bekanntlich

erst später in die Kunstgeschichte ein; erst init der zweiten

Pälfte des so. Jahrhunderts wird durch eine Reihe früh-

gothischer Bauten, von denen sich jedoch nur mehr das

Mauerwerk der Augustinerkirche erhalten, der Grund zur

Entfaltung eines selbständigeren Annstlebens gelegt. Regeres

Leben in der Plastik läßt sich erst im Jahrhundert durch

einige Steinskulpturen Nachweisen. Es sind zunächst die

Grabsteine des Otto von Pienzenau (ff \37\) in der Airche

zu Ebersberg und des Pilprand Taufkircher (f (38 () an

der Airche zu Taufkirchen anr pachinger Bach, beides recht

tüchtige Arbeiten. Die unrfaffendste Aufgabe stellte der

Plastik damals die durch Ludwig den Bayern seit (52H er-

baute Lorenzkirche; leider hat sich in Folge des zur Feier

des fünfhundertjährigen Jubiläums der Airche vollzogenen

Abbruches derselben nur wenig mehr von ihrer Ausstattung

erhalten; die spärlichen Reste, durchweg Steinskulpturen, besitzt

das National-Museum. Es sind drei Aönige, von einer

Anbetung der Aönige (nach Sigharts Geschichte der bildenden

Aünste in Bayern p. 089 sollen diese jedoch aus dein

pfarrhofe der Frauenkirche stammen), ein Relief von (32^,

auf dem der Aaiser und feine Gemahlin Beatrix der

Maria die Airche widmen, sowie ein weiteres, auf

welchem zwei Engel das bayerische Wappen halten. Das

größte Werk der Steinplastik Münchens aus dem (<(. Jahr-

hundert bildet der (376 gefertigte Schrenkaltar der

Peterskirche, der in zwei Stockwerken unten die Areuzi-

gung, sowie die peiligen: St. Martin, Petrus und Ulrich,

oben dagegen das jüngste Gericht darstellt; das Werk ist

zwar noch sehr befangen, zeigt aber mehrfach originelle

Auffaffung und entschiedenen Sinn für Eharakteristik.

Die künstlerisch vollendetste Arbeit dieser Periode, die sich

erhalten, ist die Madonna aus der Angerkirche vom Ende

des (H. Jahrhunderts, jetzt hn bayerischen National-Museum.

Wie weit wir es bei diesen Arbeiten mit Aünstlern zu thun

haben, die aus der Freinde berufen wurden oder mit ein-

heimischen, die in der Fremde lernten, wird sich wohl nicht

niehr feststellen lassen; sicher aber ist, daß durch diese Plastik

des (H. Jahrhunderts der Grund zu der reichen und selb-

ständigen Thätigkeit der Münchner Schule des (3. Jahr-

hunderts gelegt wurde. Daß fremde Einflüße, zunächst wohl

die der benachbarten Schulen Augsburg, Landshut, vielleicht

auch Regensburg nraßgebend waren, ist selbstverständlich

und legt schon die im (<(. Jahrhundert offenbar noch ziem-

lich umfassend angewendete Steinplastik nahe, die später

durch die hier allein volksthümliche Holzplastik fast ganz

verdrängt wird, mit Ausnahme der Grabdenkmale; was

diese anbelangt, so hat —- wie namentlich die Aunst des

(3. Jahrhunderts beweist — die angrenzende Salzburger

Schule wohl einen sehr günstigen, fördernden Einfluß auf

die Münchner Meister geübt.

Die Grabplastik, die im (3. Jahrhundert in München

ziemlich umfassend betrieben wurde, bot der Bildschuitzerei

eine feste Schule und förderte einen freieren, größeren Stil.

Zu ihren besten Leistungen zählt das um (-(68 ausgeführte

Grabmal Ludwig des Bayern in der Frauenkirche, das

Grabmal der Gräfin Anna, geborene Pappenheim, ge-

storben ,(*(72 in der Airche zu Weng bei Unterdrück, der

(-(82 von Erasmus Graffer gefertigte Grabstein des

Or. Untermayer in der Peterskirche zu München und be-

sonders das pochgrab der Stifter in der Airche zu Ebers-

berg um (*(92 durch Wolfgang Leeb in München aus-

geführt, der auch das pochgrab der Stifter in der Airche

zu Attel fertigte. Aus dieser Münchner Schule gingen sicher

auch die meisten der zahlreichen Grabsteine in Freising

hervor (besonders im Domkrcuzgang), sowie in Indersdors.

Ohne eine wesentliche, stilistische Aenderung — abgesehen

natürlich von dem freien Naturalismus — durchzumachen,

ging diese Grabplastik ins (6. Jahrhundert über; ich er-

wähne als ein sehr ansprechendes Beispiel den Grabstein

gehende Würdigung lohnen würden, ich verweise hier be-

sonders auf die Grabsteine in Au, Atteh Haslach, Raiten-

haslach, Ehiemsee und ganz besonders auf Seeon.

Am den Eharakter einer derartigen Schule des (5. Jahr-

hunderts in möglichster Aürze unter Hinweis auf einige

befonders bezeichnende Denkmale zu skizziren, möge cs ge-

stattet sein, noch Einiges von der uns zunächst liegenden

JO- Grabstein eines Arztes zu Landsberg a- L-, jsjo.

Münchner Schule zu erwähnen. München tritt bekanntlich

erst später in die Kunstgeschichte ein; erst init der zweiten

Pälfte des so. Jahrhunderts wird durch eine Reihe früh-

gothischer Bauten, von denen sich jedoch nur mehr das

Mauerwerk der Augustinerkirche erhalten, der Grund zur

Entfaltung eines selbständigeren Annstlebens gelegt. Regeres

Leben in der Plastik läßt sich erst im Jahrhundert durch

einige Steinskulpturen Nachweisen. Es sind zunächst die

Grabsteine des Otto von Pienzenau (ff \37\) in der Airche

zu Ebersberg und des Pilprand Taufkircher (f (38 () an

der Airche zu Taufkirchen anr pachinger Bach, beides recht

tüchtige Arbeiten. Die unrfaffendste Aufgabe stellte der

Plastik damals die durch Ludwig den Bayern seit (52H er-

baute Lorenzkirche; leider hat sich in Folge des zur Feier

des fünfhundertjährigen Jubiläums der Airche vollzogenen

Abbruches derselben nur wenig mehr von ihrer Ausstattung

erhalten; die spärlichen Reste, durchweg Steinskulpturen, besitzt

das National-Museum. Es sind drei Aönige, von einer

Anbetung der Aönige (nach Sigharts Geschichte der bildenden

Aünste in Bayern p. 089 sollen diese jedoch aus dein

pfarrhofe der Frauenkirche stammen), ein Relief von (32^,

auf dem der Aaiser und feine Gemahlin Beatrix der

Maria die Airche widmen, sowie ein weiteres, auf

welchem zwei Engel das bayerische Wappen halten. Das

größte Werk der Steinplastik Münchens aus dem (<(. Jahr-

hundert bildet der (376 gefertigte Schrenkaltar der

Peterskirche, der in zwei Stockwerken unten die Areuzi-

gung, sowie die peiligen: St. Martin, Petrus und Ulrich,

oben dagegen das jüngste Gericht darstellt; das Werk ist

zwar noch sehr befangen, zeigt aber mehrfach originelle

Auffaffung und entschiedenen Sinn für Eharakteristik.

Die künstlerisch vollendetste Arbeit dieser Periode, die sich

erhalten, ist die Madonna aus der Angerkirche vom Ende

des (H. Jahrhunderts, jetzt hn bayerischen National-Museum.

Wie weit wir es bei diesen Arbeiten mit Aünstlern zu thun

haben, die aus der Freinde berufen wurden oder mit ein-

heimischen, die in der Fremde lernten, wird sich wohl nicht

niehr feststellen lassen; sicher aber ist, daß durch diese Plastik

des (H. Jahrhunderts der Grund zu der reichen und selb-

ständigen Thätigkeit der Münchner Schule des (3. Jahr-

hunderts gelegt wurde. Daß fremde Einflüße, zunächst wohl

die der benachbarten Schulen Augsburg, Landshut, vielleicht

auch Regensburg nraßgebend waren, ist selbstverständlich

und legt schon die im (<(. Jahrhundert offenbar noch ziem-

lich umfassend angewendete Steinplastik nahe, die später

durch die hier allein volksthümliche Holzplastik fast ganz

verdrängt wird, mit Ausnahme der Grabdenkmale; was

diese anbelangt, so hat —- wie namentlich die Aunst des

(3. Jahrhunderts beweist — die angrenzende Salzburger

Schule wohl einen sehr günstigen, fördernden Einfluß auf

die Münchner Meister geübt.

Die Grabplastik, die im (3. Jahrhundert in München

ziemlich umfassend betrieben wurde, bot der Bildschuitzerei

eine feste Schule und förderte einen freieren, größeren Stil.

Zu ihren besten Leistungen zählt das um (-(68 ausgeführte

Grabmal Ludwig des Bayern in der Frauenkirche, das

Grabmal der Gräfin Anna, geborene Pappenheim, ge-

storben ,(*(72 in der Airche zu Weng bei Unterdrück, der

(-(82 von Erasmus Graffer gefertigte Grabstein des

Or. Untermayer in der Peterskirche zu München und be-

sonders das pochgrab der Stifter in der Airche zu Ebers-

berg um (*(92 durch Wolfgang Leeb in München aus-

geführt, der auch das pochgrab der Stifter in der Airche

zu Attel fertigte. Aus dieser Münchner Schule gingen sicher

auch die meisten der zahlreichen Grabsteine in Freising

hervor (besonders im Domkrcuzgang), sowie in Indersdors.

Ohne eine wesentliche, stilistische Aenderung — abgesehen

natürlich von dem freien Naturalismus — durchzumachen,

ging diese Grabplastik ins (6. Jahrhundert über; ich er-

wähne als ein sehr ansprechendes Beispiel den Grabstein