/■

5tefe sind keineswegs die einzigen Vertreter der orientalischen

Flora, aber sie sind diejenigen, die an: meisten und immer

unverkennbar wiederkehren. Bei aller Naturtreue sind sie

nicht naturalistisch dargestellt, sondern als Flachornament

stilisirt. Es fehlt jeder Versuch, ihnen durch Abschattirung

plastische Wirkung zu verleihen. Bei größerem Maßstabe,

wie ihn namentlich die Fliesen gestatten, sind die Blumen

und Blätter selbst wieder als Grund für weitere Blumen-

ornamente verwendet. Nächst den genannten Arten ist am

beliebtesten eine strauchartige Pflanze mit Reihen von fünf-

blätterigen Blüthen in regelmäßigen Abständen an langen

geschwungenen Zweigen. Zuweilen sind auch die Wein-

ranke, die Schwertlilie und (Vergl. Abb.S.H das Veilchen zu

erkennen. Diese Blumen sind auf den Tellern und

Schüsseln aus

Blattbüfcheln

aufwachsend

als lockere

Sträuße sym-

metrisch oder

unsymmetrisch

über die Fläche

geordnet.

(Abb. S. 3.)

Mit den reinen

Blumendessins

verbindet sich

ein fast ebenso

stark ausge-

nütztcs Ornament, das gleichfalls

den vegetabilen Ursprung nicht

verleugnet, aber in seiner weiter-

gehenden Stilifinmg das zu Grunde

liegende natürliche Vorbild nicht

mehr erkennen läßt. Die charakter-

istischen Elemente dieses Ranken- *

Werks, das in den persischen Kuiist-

teppichen der Sefewidenzeit eine

besonders schöne Ausbildung ge-

sunden hat, sind ein längliches,

lanzett- oder federförmiges Blatt

mit stark ausgezackten Rändern

und eine Blüths, für welche eine

ganz entsprechende Bezeichnung

noch nicht gefunden ist. In ihrer

reinen Form besteht sie aus einem

mehr oder minder ovalen, mit

einen: Büschel bekrönten Herzstück,

das von einen: aufsteigenden Kranz glatter oder gezackter

Blätter ein- oder mehrfach umrahmt ist. Aehnlich wie

bei den nahe verwandten Granatapfelmustern abendländi-

scher Gewebe ist dieser Blattkranz zuweilen zu einem zu-

sainmenhängenden Grunde versiacht. Die Bestiminung als

,/Distelblüthe" entspricht jedenfalls am meisten der Auf-

fassung der persischen und türkischen Ornamentisten dieser

Seit. Aber auch die Bezeichnung „persische Palmette" ist

berechtigt, weil dieses Motiv auf antike, palmettenartige

Bildungen zurückgeht. (Abb. S. 6 und 7.) Der be-

scheidenste Wirkungskreis ist der ganz abstrakten Arabeske

Zugewiesen. Leiten ist sie alleinige Dekoration eines Ge-

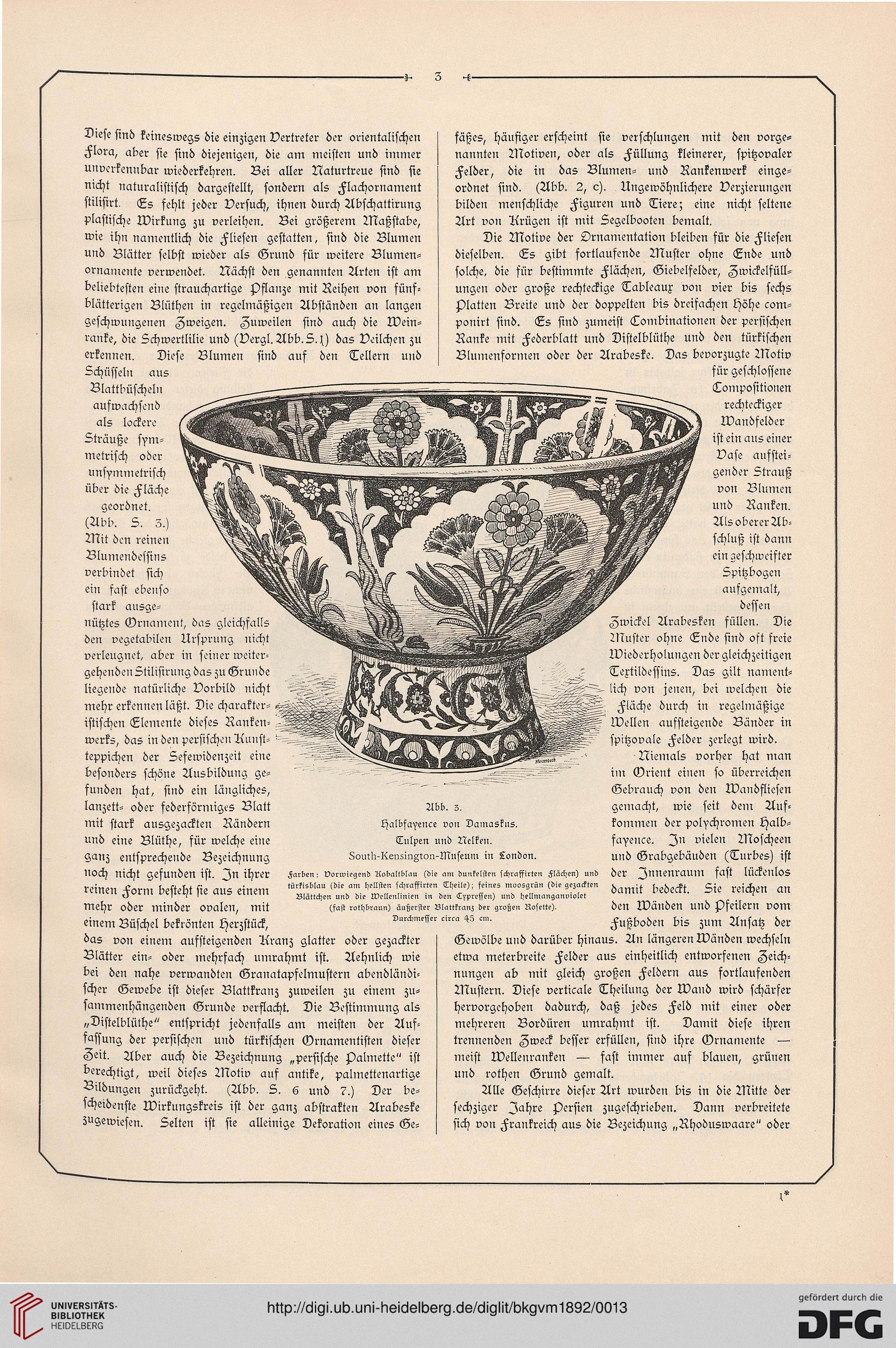

Abb. s.

Ljalbfayence von Damaskus.

Tulpen und Nelken.

Loullr-IiensinAlon-Mnseuni in London.

Farben: Vorwiegend Aobaltblau (die am dunkelsten schraffirten Flächen) und

türkisblau (die am hellsten schraffirten Theile); feines moosgrün (die gezackten

Blättchen und die Wellenlinien in den Lypresien) und hellnianganviolet

(fast rothbraun) äußerster Blattkranz der großen Rosette).

Durchmesser circa ^5 cm.

fäßes, häufiger erscheint sie verschlungen mit den vorge-

nannten Motiven, oder als Füllung kleinerer, spitzovaler

Felder, die in das Blumen- und Rankenwerk einge-

ordnet sind. (Abb. 2, c). Nngewöhnlichere Verzierungen

bilden menschliche Figuren und Tiere; eine nicht seltene

Art von Krügen ist mit Segelbooten bciualt.

Die Motive der Ornamentation bleiben für die Fliesen

dieselben. Es gibt fortlaufende Muster ohne Ende und

solche, die für bestimmte Flächen, Giebelfelder, Zwickelfüll-

ungen oder große rechteckige Tableaux von vier bis sechs

Platten Breite und der doppelten bis dreifachen höhe com-

ponirt sind. Es sind zumeist Tombinationen der persischen

Ranke init Federblatt und Distelblüthe und den türkischen

Blumenformen oder der Arabeske. Das bevorzugte Motiv

für geschlossene

Tompositionen

rechteckiger

Wandselder

ist ein aus einer

Vase aufstei-

gender Strauß

von Blumen

und Ranken.

Als oberer Ab-

schluß ist dann

ein geschweifter

Spitzbogen

aufgemalt,

dessen

Zwickel Arabesken füllen. Die

Muster ohne Ende sind oft freie

Wiederholungen der gleichzeitigen

Textildessins. Das gilt nament-

lich von jenen, bei welchen die

Fläche durch in regelmäßige

Wellen aufsteigende Bänder in

spitzovale Felder zerlegt wird.

Niemals vorher hat man

im Grient einen so überreichen

Gebrauch von den Wandstiesen

gemacht, wie seit dein Auf-

kommen der polychromen Halb-

fayence. Zn vielen Moscheen

und Grabgebäuden (Turbes) ist

der Znnenraum fast lückenlos

damit bedeckt. Sie reichen an

den Wänden und Pfeilern vom

Fußboden bis zum Ansatz der

Gewölbe und darüber hinaus. An längeren Wänden wechseln

etwa meterbreite Felder aus einheitlich entworfenen Zeich-

nungen ab mit gleich großen Feldern aus fortlaufenden

Mustern. Diese verticale Theilung der Wand wird schärfer

hervorgchoben dadurch, daß jedes Feld init einer oder

nrehreren Bordüren umrahnrt ist. Damit diese ihren

trennenden Zweck besser erfüllen, sind ihre Ornamente —

meist Wellenranken — fast immer auf blauen, grünen

und rothen Grund gemalt.

Alle Geschirre dieser Art wurden bis in die Mitte der

sechziger Jahre Persien zugeschrieben. Dann verbreitete

sich von Frankreich aus die Bezeichung „Rhoduswaare" oder

/

5tefe sind keineswegs die einzigen Vertreter der orientalischen

Flora, aber sie sind diejenigen, die an: meisten und immer

unverkennbar wiederkehren. Bei aller Naturtreue sind sie

nicht naturalistisch dargestellt, sondern als Flachornament

stilisirt. Es fehlt jeder Versuch, ihnen durch Abschattirung

plastische Wirkung zu verleihen. Bei größerem Maßstabe,

wie ihn namentlich die Fliesen gestatten, sind die Blumen

und Blätter selbst wieder als Grund für weitere Blumen-

ornamente verwendet. Nächst den genannten Arten ist am

beliebtesten eine strauchartige Pflanze mit Reihen von fünf-

blätterigen Blüthen in regelmäßigen Abständen an langen

geschwungenen Zweigen. Zuweilen sind auch die Wein-

ranke, die Schwertlilie und (Vergl. Abb.S.H das Veilchen zu

erkennen. Diese Blumen sind auf den Tellern und

Schüsseln aus

Blattbüfcheln

aufwachsend

als lockere

Sträuße sym-

metrisch oder

unsymmetrisch

über die Fläche

geordnet.

(Abb. S. 3.)

Mit den reinen

Blumendessins

verbindet sich

ein fast ebenso

stark ausge-

nütztcs Ornament, das gleichfalls

den vegetabilen Ursprung nicht

verleugnet, aber in seiner weiter-

gehenden Stilifinmg das zu Grunde

liegende natürliche Vorbild nicht

mehr erkennen läßt. Die charakter-

istischen Elemente dieses Ranken- *

Werks, das in den persischen Kuiist-

teppichen der Sefewidenzeit eine

besonders schöne Ausbildung ge-

sunden hat, sind ein längliches,

lanzett- oder federförmiges Blatt

mit stark ausgezackten Rändern

und eine Blüths, für welche eine

ganz entsprechende Bezeichnung

noch nicht gefunden ist. In ihrer

reinen Form besteht sie aus einem

mehr oder minder ovalen, mit

einen: Büschel bekrönten Herzstück,

das von einen: aufsteigenden Kranz glatter oder gezackter

Blätter ein- oder mehrfach umrahmt ist. Aehnlich wie

bei den nahe verwandten Granatapfelmustern abendländi-

scher Gewebe ist dieser Blattkranz zuweilen zu einem zu-

sainmenhängenden Grunde versiacht. Die Bestiminung als

,/Distelblüthe" entspricht jedenfalls am meisten der Auf-

fassung der persischen und türkischen Ornamentisten dieser

Seit. Aber auch die Bezeichnung „persische Palmette" ist

berechtigt, weil dieses Motiv auf antike, palmettenartige

Bildungen zurückgeht. (Abb. S. 6 und 7.) Der be-

scheidenste Wirkungskreis ist der ganz abstrakten Arabeske

Zugewiesen. Leiten ist sie alleinige Dekoration eines Ge-

Abb. s.

Ljalbfayence von Damaskus.

Tulpen und Nelken.

Loullr-IiensinAlon-Mnseuni in London.

Farben: Vorwiegend Aobaltblau (die am dunkelsten schraffirten Flächen) und

türkisblau (die am hellsten schraffirten Theile); feines moosgrün (die gezackten

Blättchen und die Wellenlinien in den Lypresien) und hellnianganviolet

(fast rothbraun) äußerster Blattkranz der großen Rosette).

Durchmesser circa ^5 cm.

fäßes, häufiger erscheint sie verschlungen mit den vorge-

nannten Motiven, oder als Füllung kleinerer, spitzovaler

Felder, die in das Blumen- und Rankenwerk einge-

ordnet sind. (Abb. 2, c). Nngewöhnlichere Verzierungen

bilden menschliche Figuren und Tiere; eine nicht seltene

Art von Krügen ist mit Segelbooten bciualt.

Die Motive der Ornamentation bleiben für die Fliesen

dieselben. Es gibt fortlaufende Muster ohne Ende und

solche, die für bestimmte Flächen, Giebelfelder, Zwickelfüll-

ungen oder große rechteckige Tableaux von vier bis sechs

Platten Breite und der doppelten bis dreifachen höhe com-

ponirt sind. Es sind zumeist Tombinationen der persischen

Ranke init Federblatt und Distelblüthe und den türkischen

Blumenformen oder der Arabeske. Das bevorzugte Motiv

für geschlossene

Tompositionen

rechteckiger

Wandselder

ist ein aus einer

Vase aufstei-

gender Strauß

von Blumen

und Ranken.

Als oberer Ab-

schluß ist dann

ein geschweifter

Spitzbogen

aufgemalt,

dessen

Zwickel Arabesken füllen. Die

Muster ohne Ende sind oft freie

Wiederholungen der gleichzeitigen

Textildessins. Das gilt nament-

lich von jenen, bei welchen die

Fläche durch in regelmäßige

Wellen aufsteigende Bänder in

spitzovale Felder zerlegt wird.

Niemals vorher hat man

im Grient einen so überreichen

Gebrauch von den Wandstiesen

gemacht, wie seit dein Auf-

kommen der polychromen Halb-

fayence. Zn vielen Moscheen

und Grabgebäuden (Turbes) ist

der Znnenraum fast lückenlos

damit bedeckt. Sie reichen an

den Wänden und Pfeilern vom

Fußboden bis zum Ansatz der

Gewölbe und darüber hinaus. An längeren Wänden wechseln

etwa meterbreite Felder aus einheitlich entworfenen Zeich-

nungen ab mit gleich großen Feldern aus fortlaufenden

Mustern. Diese verticale Theilung der Wand wird schärfer

hervorgchoben dadurch, daß jedes Feld init einer oder

nrehreren Bordüren umrahnrt ist. Damit diese ihren

trennenden Zweck besser erfüllen, sind ihre Ornamente —

meist Wellenranken — fast immer auf blauen, grünen

und rothen Grund gemalt.

Alle Geschirre dieser Art wurden bis in die Mitte der

sechziger Jahre Persien zugeschrieben. Dann verbreitete

sich von Frankreich aus die Bezeichung „Rhoduswaare" oder

/