6

4

x

■#-

(um 1580) im South-Kensington-Museum in London

(Abb. s) unterstützt diese Annahme auch durch die wunder-

volle Ausführung. Die besten Exemplare der Damaskus-

fayencen finden sich im British Museum (Collection pender-

fon) und in der im South-Kensington-Museum ausgestellten

Sammlung Salting. (Abb. 3, 6, 7.)

Nachdem mit pilfe der Fliesen festgestellt ist, daß das

türkische Reich eine ^ausgedehnte Industrie dieser polychro-

men palbfayencen besessen hat, bleibt noch die Frage zu

erledigen, in wieweit Persien daran betheiligt ist. Da man

den Iraniern nicht mit Unrecht eine ähnliche Rolle unter

den Kunstvölkern des Islam zuweist, wie den Hellenen

oder Italienern im Abendlande, da sie unzweifelhaft hierin

die Lehrmeister der Türken gewesen sind, ist man von

vornherein geneigt,

diesen Antheil als

einen recht wesent-

lichen zu betrachten,

f^ätt man sich aber

nur an unzweifel-

haft persische Ar-

beiten, Fliesen, Ge-

fäße oder sonstige

Kunstprodukte, so

findet diese An-

schauung keine Un-

terstützung. Die

Technik der

palbfayence

ist allerdings in

Persien schon früh-

zeitig, seit dem

f3. Jahrhundert

nachzuweisen. Sie

hat sich auch in

Gefäßen und

Fliesen dort bis in

die Gegenwart

lebendig erhalten.

Aber gerade in

der Zeit, als sie

in der Türkei sich

entfaltet und die

bis dahin geübte

echte Fayence

gänzlich verdrängt,

im f6. Jahrhun-

dert, werden in

Persien die Pracht-

bauten des Schah

Abbas und seiner sefewidischen Nachfolger in Ispahan, sowie

später die des Kerim Khan in Schiras und im \C). Jahr-

hundert, die der Kadscharendynastie in Teheran ganz vor-

zugsweise mit den grundverschiedenen zinnglasirten Fayence-

siiesen ausgeschmückt. Für Fliesen ist unzweifelhaft von

der Zeit der Sefewiden an, also ungefähr von f500 — die

echte Fayence in Persien die herrschende Technik. Alle tür-

kischen Bauten mit zinnglasirten Fayencen — wie die

grüne Moschee und die Turbe Mohamedieh in Brussa —

gehören dagegen noch in das fö. Jahrhundert.

Bon der Ornamentik haben die Osmanen die Ara-

beske bereits im f5. Jahrhundert vollständig beherrscht;

den Beweis geben die genannten Bauten Sultan Mohain-

meds in Brussa. Das Rankenwerk mit Distelblüthe und

Federblatt haben sie im Anfang des f6. Jahrhunderts von

den Persern übernommen, denn dieselben Brussaer Monu-

mente kennen es noch nicht. Seine persische Herkunft nach-

zuweisen, würde an dieser Stelle zu weit führen; sie ergiebt

sich am leichtesten aus einem Bergleich persischer und klein-

asiatischer Teppichmuster. Es bleibt noch die Nationalität

des kennzeichnendsten Elements in der Ornamentik der poly-

chromen kfalbfayence, der Blumenmuster zu bestimmen.

Im Allgemeinen entspricht die naturgetreue Wieder-

gabe von Blumen durchaus denr iranischen Geschmacke;

so sehr, daß das

als ein Paupt-

unterschied zwischen

der persischen und

der arabischen

Kunstrichtung

gelten kann. Aber

gerade die typischen

Formen dieser

Flora,die Tulpe,

die Nelke und

auch die pya-

cinthe, wird

man in sicheren

persischen Arbeiten

dieser Zeit verge-

bens suchen; an-

dere Formen, wie

die Rosen, finden

in Persien eine

wesentlich andere,

viel naturalisti-

schere Wiedergabe.

Die Brokate und

Sammtwebereien

des f6. Jahrhun-

derts , in deren

Dessins ebenfalls

die Tulpen, Nelken

u. f. w. eine herr-

schende Rolle spie-

len, sind nicht als

persisch nachzu-

weisen, sie müssen

imGegentheil nach

Analogie der Flie-

sen als osmanisch betrachtet werden. Dagegen finden sich diese

Blumen in derselben Stilisirung wie auf den Fliesen und

Geschirren vom (6. Jahrhundert an häufig auf den türki-

schen Kunstteppichen wie in den Bordüren der älteren ana-

tolischen Gebetteppiche, in letzteren allerdings in ver-

knöcherter, aber noch deutlich erkennbarer Form. Man

wird daher nicht umhin können, die Blumenmuster in der

Stilisirung der palbfayencen als eine Bereicherung des

islamitischen Grnamentenschatzes anzuerkennen, die den Ms-

manen zu verdanken ist und welche in Persien nur sehr

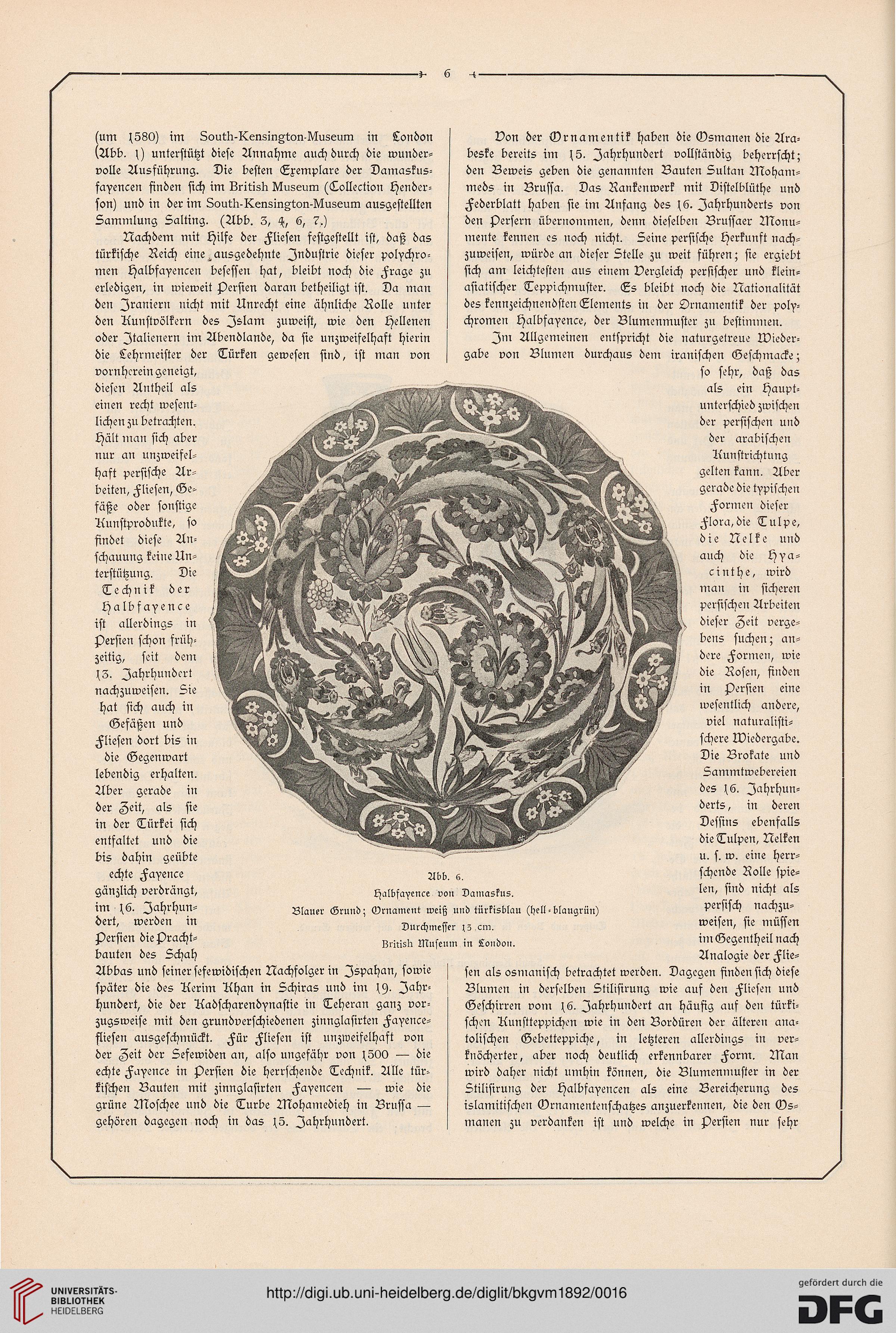

Abb. s.

Ejalbfaycncc von Damaskus.

Blauer Grund; Grnamcnt weiß und türkisblau (hell-blaugrun)

Durchmesser (5 .cm.

British Museum in London.

X

X

4

x

■#-

(um 1580) im South-Kensington-Museum in London

(Abb. s) unterstützt diese Annahme auch durch die wunder-

volle Ausführung. Die besten Exemplare der Damaskus-

fayencen finden sich im British Museum (Collection pender-

fon) und in der im South-Kensington-Museum ausgestellten

Sammlung Salting. (Abb. 3, 6, 7.)

Nachdem mit pilfe der Fliesen festgestellt ist, daß das

türkische Reich eine ^ausgedehnte Industrie dieser polychro-

men palbfayencen besessen hat, bleibt noch die Frage zu

erledigen, in wieweit Persien daran betheiligt ist. Da man

den Iraniern nicht mit Unrecht eine ähnliche Rolle unter

den Kunstvölkern des Islam zuweist, wie den Hellenen

oder Italienern im Abendlande, da sie unzweifelhaft hierin

die Lehrmeister der Türken gewesen sind, ist man von

vornherein geneigt,

diesen Antheil als

einen recht wesent-

lichen zu betrachten,

f^ätt man sich aber

nur an unzweifel-

haft persische Ar-

beiten, Fliesen, Ge-

fäße oder sonstige

Kunstprodukte, so

findet diese An-

schauung keine Un-

terstützung. Die

Technik der

palbfayence

ist allerdings in

Persien schon früh-

zeitig, seit dem

f3. Jahrhundert

nachzuweisen. Sie

hat sich auch in

Gefäßen und

Fliesen dort bis in

die Gegenwart

lebendig erhalten.

Aber gerade in

der Zeit, als sie

in der Türkei sich

entfaltet und die

bis dahin geübte

echte Fayence

gänzlich verdrängt,

im f6. Jahrhun-

dert, werden in

Persien die Pracht-

bauten des Schah

Abbas und seiner sefewidischen Nachfolger in Ispahan, sowie

später die des Kerim Khan in Schiras und im \C). Jahr-

hundert, die der Kadscharendynastie in Teheran ganz vor-

zugsweise mit den grundverschiedenen zinnglasirten Fayence-

siiesen ausgeschmückt. Für Fliesen ist unzweifelhaft von

der Zeit der Sefewiden an, also ungefähr von f500 — die

echte Fayence in Persien die herrschende Technik. Alle tür-

kischen Bauten mit zinnglasirten Fayencen — wie die

grüne Moschee und die Turbe Mohamedieh in Brussa —

gehören dagegen noch in das fö. Jahrhundert.

Bon der Ornamentik haben die Osmanen die Ara-

beske bereits im f5. Jahrhundert vollständig beherrscht;

den Beweis geben die genannten Bauten Sultan Mohain-

meds in Brussa. Das Rankenwerk mit Distelblüthe und

Federblatt haben sie im Anfang des f6. Jahrhunderts von

den Persern übernommen, denn dieselben Brussaer Monu-

mente kennen es noch nicht. Seine persische Herkunft nach-

zuweisen, würde an dieser Stelle zu weit führen; sie ergiebt

sich am leichtesten aus einem Bergleich persischer und klein-

asiatischer Teppichmuster. Es bleibt noch die Nationalität

des kennzeichnendsten Elements in der Ornamentik der poly-

chromen kfalbfayence, der Blumenmuster zu bestimmen.

Im Allgemeinen entspricht die naturgetreue Wieder-

gabe von Blumen durchaus denr iranischen Geschmacke;

so sehr, daß das

als ein Paupt-

unterschied zwischen

der persischen und

der arabischen

Kunstrichtung

gelten kann. Aber

gerade die typischen

Formen dieser

Flora,die Tulpe,

die Nelke und

auch die pya-

cinthe, wird

man in sicheren

persischen Arbeiten

dieser Zeit verge-

bens suchen; an-

dere Formen, wie

die Rosen, finden

in Persien eine

wesentlich andere,

viel naturalisti-

schere Wiedergabe.

Die Brokate und

Sammtwebereien

des f6. Jahrhun-

derts , in deren

Dessins ebenfalls

die Tulpen, Nelken

u. f. w. eine herr-

schende Rolle spie-

len, sind nicht als

persisch nachzu-

weisen, sie müssen

imGegentheil nach

Analogie der Flie-

sen als osmanisch betrachtet werden. Dagegen finden sich diese

Blumen in derselben Stilisirung wie auf den Fliesen und

Geschirren vom (6. Jahrhundert an häufig auf den türki-

schen Kunstteppichen wie in den Bordüren der älteren ana-

tolischen Gebetteppiche, in letzteren allerdings in ver-

knöcherter, aber noch deutlich erkennbarer Form. Man

wird daher nicht umhin können, die Blumenmuster in der

Stilisirung der palbfayencen als eine Bereicherung des

islamitischen Grnamentenschatzes anzuerkennen, die den Ms-

manen zu verdanken ist und welche in Persien nur sehr

Abb. s.

Ejalbfaycncc von Damaskus.

Blauer Grund; Grnamcnt weiß und türkisblau (hell-blaugrun)

Durchmesser (5 .cm.

British Museum in London.

X

X