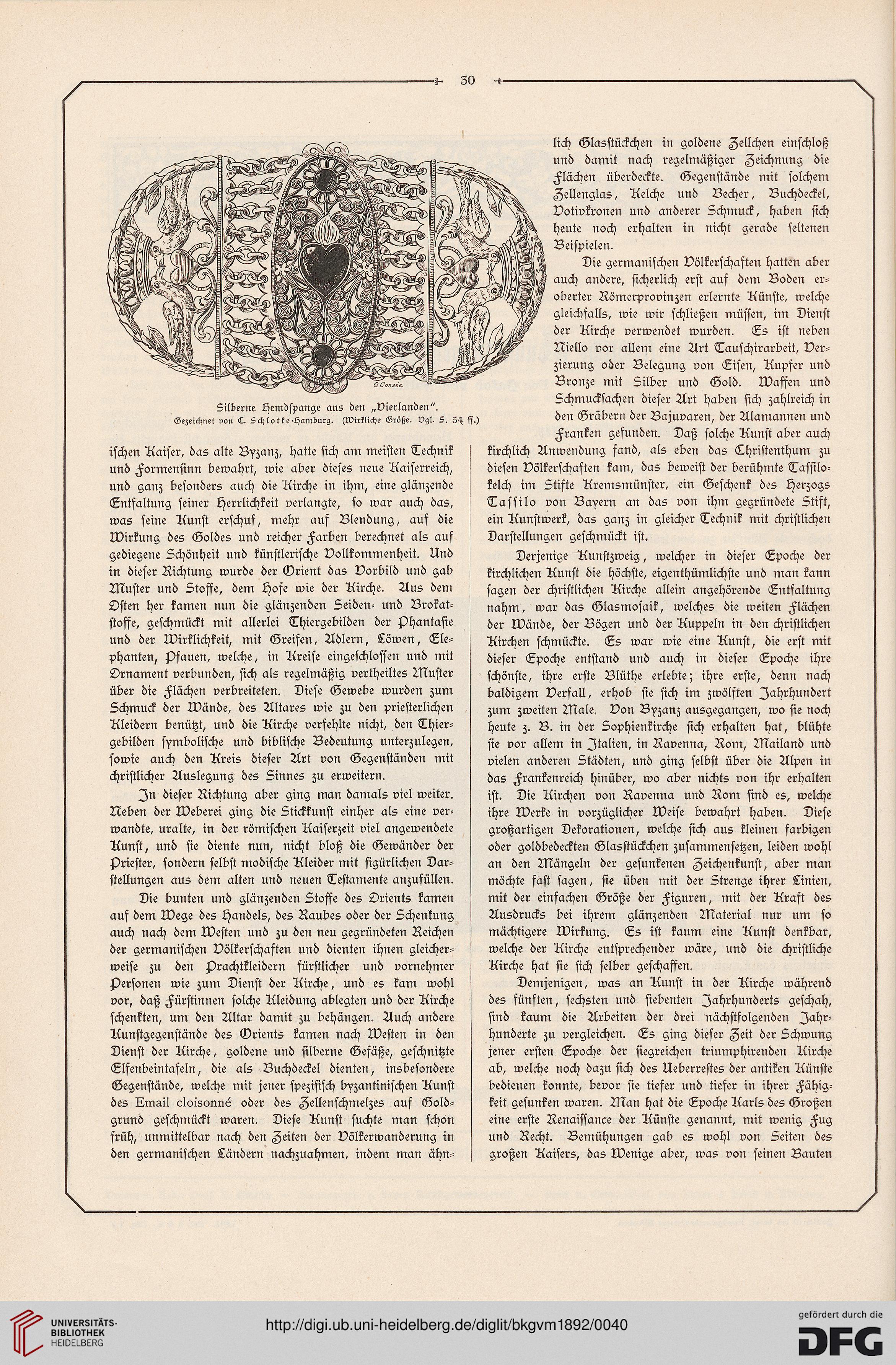

Silberne ffemdspange ans den „vierlandeu".

Gezeichnet von <L Schlotke-kamburg. (wirkliche Größe, vgl. S. ZH ff.)

ifchen Aaifer, das alte Byzanz, hatte sich am meisten Technik

und Formensinn bewahrt, wie aber dieses neue Kaiserreich,

und ganz besonders auch die Airche in ihm, eine glänzende

Entfaltung seiner Herrlichkeit verlangte, so war auch das,

was seine Aunst erschus, mehr auf Blendung, auf die

Wirkung des Goldes und reicher Farben berechnet als auf

gediegene Schönheit und künstlerische Vollkommenheit. Und

in dieser Richtung wurde der Grient das Vorbild und gab

Wüster und Stoffe, den: Hofe wie der Airche. Aus den:

Osten her kamen nun die glänzenden Seiden- und Brokat-

stoffe, geschmückt mit allerlei Thiergebilden der Phantasie

und der Wirklichkeit, mit Greifen, Adlern, Löwen, Ele-

phanten, Pfauen, welche, in Areise eingeschlossen und mit

Ornament verbunden, sich als regelmäßig vertheiltes Wüster

über die Flächen verbreiteten. Diese Gewebe wurden zuni

Schmuck der Wände, des Altares wie zu den priesterlichen

Aleidern benützt, und die Airche verfehlte nicht, den Thier-

gebilden symbolische und biblische Bedeutung unterzulegen,

sowie auch den Areis dieser Art von Gegenständen mit

christlicher Auslegung des Sinnes zu erweitern.

In dieser Richtung aber ging man damals viel weiter.

Neben der Weberei ging die Stickkunst einher als eine ver-

wandte, uralte, in der römischen Aaiserzeit viel angewendete

Aunst, und sie diente nun, nicht bloß die Gewänder der

Priester, sondern selbst modische Aleider mit figürlichen Dar-

stellungen aus dem alten und neuen Testamente anzufüllen.

Die bunten und glänzenden Stoffe des Orients kamen

auf dem Wege des Handels, des Raubes oder der Schenkung

auch nach dem Westen und zu den neu gegründeten Reichen

der germanischen Völkerschaften und dienten ihnen gleicher-

weise zu den Prachtkleidern fürstlicher und vornehmer

Personen wie zum Dienst der Airche, und es kam wohl

vor, daß Fürstinnen solche Aleidung ablegten und der Airche

schenkten, um den Altar damit zu behängen. Auch andere

Aunstgegenstände des Grients kamen nach Westen in den

Dienst der Airche, goldene und silberne Gefäße, geschnitzte

Elfenbeintafeln, die als Buchdeckel dienten, insbesondere

Gegenstände, welche mit jener spezifisch byzantinischen Aunst

des Amail cloisonne oder des Zellenschmelzes auf Gold-

grund geschmückt waren. Diese Aunst suchte man schon

früh, unmittelbar nach den Zeiten der Völkerwanderung in

den germanischen Ländern nachzuahmen, indeni man ähn

lich Glasstückchen in goldene Zellchen einschloß

und damit nach regelmäßiger Zeichnung die

Flächen überdeckte. Gegenstände mit solchem

Zellenglas, Aelche und Becher, Buchdeckel,

Votivkronen und anderer Schmuck, haben sich

heute noch erhalten in nicht gerade seltenen

Beispielen.

Die germanischen Völkerschaften hatten aber

auch andere, sicherlich erst auf dem Boden er-

oberter Römerprovinzen erlernte Aünste, welche

gleichfalls, wie wir schließen müssen, im Dienst

der Airche verwendet wurden. <£s ist neben

Niello vor allem eine Art Tauschirarbeit, Ver-

zierung oder Belegung von Eisen, Aupfer und

Bronze mit Silber und Gold. Waffen und

Schinucksachen dieser Art haben sich zahlreich in

den Gräbern der Bajuvaren, der Alaniannen und

Franken gefunden. Daß solche Aunst aber auch

kirchlich Anwendung fand, als eben das Lhristenthum zu

diesen Völkerschaften kam, das beweist der berühmte Taffilo-

kelch im Stifte Aremsmünster, ein Geschenk des Herzogs

Tassilo von Bayern an das von ihm gegründete Stift,

ein Aunstwerk, das ganz in gleicher Technik mit christlichen

Darstellungen geschmückt ist.

Derjenige Aunstzweig, welcher in dieser Epoche der

kirchlichen Aunst die höchste, eigenthümlichste und man kann

sagen der christlichen Airche allein angehörende Entfaltung

nahm , war das Glasmosaik, welches die weiten Flächen

der Wände, der Bögen und der Auppeln in den christlichen

Airchen schmückte. Es war wie eine Aunst, die erst mit

dieser Epoche entstand und auch in dieser Epoche ihre

schönste, ihre erste Blüthe erlebte; ihre erste, denn nach

baldigem Verfall, erhob sie sich im zwölften Jahrhundert

zuni zweiten Wale. Von Byzanz ausgegangen, wo sie noch

heute z. B. in der Sophienkirche sich erhalten hat, blühte

sie vor allem in Italien, in Ravenna, Rom, Wailand und

vielen anderen Städten, und ging selbst über die Alpen in

das Frankenreich hinüber, wo aber nichts von ihr erhalten

ist. Die Airchen von Ravenna und Rom sind es, welche

ihre Werke in vorzüglicher Weife bewahrt haben. Diese

großartigen Dekorationen, welche sich aus kleinen farbigen

oder goldbedeckten Glasstückchen zusammensetzen, leiden wohl

an den Wängeln der gesunkenen Zeichenkunst, aber man

möchte fast sagen, sie üben mit der Strenge ihrer Linien,

mit der einfachen Größe der Figuren, mit der Araft des

Ausdrucks bei ihrem glänzenden Waterial nur um so

mächtigere Wirkung. Es ist kaum eine Aunst denkbar,

welche der Airche entsprechender wäre, und die christliche

Airche hat sie sich selber geschaffen.

Demjenigen, was an Aunst in der Airche während

des fünften, sechsten und siebenten Jahrhunderts geschah,

sind kaum die Arbeiten der drei nächstfolgenden Jahr-

hunderte zu vergleichen. Es ging dieser Zeit der Schwung

jener ersten Epoche der siegreichen triumphirenden Airche

ab, welche noch dazu sich des Aeberrestes der antiken Aünste

bedienen konnte, bevor sie tiefer und tiefer in ihrer Fähig-

keit gesunken waren. Wan hat die Epoche Aarls des Großen

eine erste Renaissance der Aünste genannt, mit wenig Fug

und Recht. Bemühungen gab es wohl von Seiten des

großen Aaisers, das Wenige aber, was von feinen Bauten

Gezeichnet von <L Schlotke-kamburg. (wirkliche Größe, vgl. S. ZH ff.)

ifchen Aaifer, das alte Byzanz, hatte sich am meisten Technik

und Formensinn bewahrt, wie aber dieses neue Kaiserreich,

und ganz besonders auch die Airche in ihm, eine glänzende

Entfaltung seiner Herrlichkeit verlangte, so war auch das,

was seine Aunst erschus, mehr auf Blendung, auf die

Wirkung des Goldes und reicher Farben berechnet als auf

gediegene Schönheit und künstlerische Vollkommenheit. Und

in dieser Richtung wurde der Grient das Vorbild und gab

Wüster und Stoffe, den: Hofe wie der Airche. Aus den:

Osten her kamen nun die glänzenden Seiden- und Brokat-

stoffe, geschmückt mit allerlei Thiergebilden der Phantasie

und der Wirklichkeit, mit Greifen, Adlern, Löwen, Ele-

phanten, Pfauen, welche, in Areise eingeschlossen und mit

Ornament verbunden, sich als regelmäßig vertheiltes Wüster

über die Flächen verbreiteten. Diese Gewebe wurden zuni

Schmuck der Wände, des Altares wie zu den priesterlichen

Aleidern benützt, und die Airche verfehlte nicht, den Thier-

gebilden symbolische und biblische Bedeutung unterzulegen,

sowie auch den Areis dieser Art von Gegenständen mit

christlicher Auslegung des Sinnes zu erweitern.

In dieser Richtung aber ging man damals viel weiter.

Neben der Weberei ging die Stickkunst einher als eine ver-

wandte, uralte, in der römischen Aaiserzeit viel angewendete

Aunst, und sie diente nun, nicht bloß die Gewänder der

Priester, sondern selbst modische Aleider mit figürlichen Dar-

stellungen aus dem alten und neuen Testamente anzufüllen.

Die bunten und glänzenden Stoffe des Orients kamen

auf dem Wege des Handels, des Raubes oder der Schenkung

auch nach dem Westen und zu den neu gegründeten Reichen

der germanischen Völkerschaften und dienten ihnen gleicher-

weise zu den Prachtkleidern fürstlicher und vornehmer

Personen wie zum Dienst der Airche, und es kam wohl

vor, daß Fürstinnen solche Aleidung ablegten und der Airche

schenkten, um den Altar damit zu behängen. Auch andere

Aunstgegenstände des Grients kamen nach Westen in den

Dienst der Airche, goldene und silberne Gefäße, geschnitzte

Elfenbeintafeln, die als Buchdeckel dienten, insbesondere

Gegenstände, welche mit jener spezifisch byzantinischen Aunst

des Amail cloisonne oder des Zellenschmelzes auf Gold-

grund geschmückt waren. Diese Aunst suchte man schon

früh, unmittelbar nach den Zeiten der Völkerwanderung in

den germanischen Ländern nachzuahmen, indeni man ähn

lich Glasstückchen in goldene Zellchen einschloß

und damit nach regelmäßiger Zeichnung die

Flächen überdeckte. Gegenstände mit solchem

Zellenglas, Aelche und Becher, Buchdeckel,

Votivkronen und anderer Schmuck, haben sich

heute noch erhalten in nicht gerade seltenen

Beispielen.

Die germanischen Völkerschaften hatten aber

auch andere, sicherlich erst auf dem Boden er-

oberter Römerprovinzen erlernte Aünste, welche

gleichfalls, wie wir schließen müssen, im Dienst

der Airche verwendet wurden. <£s ist neben

Niello vor allem eine Art Tauschirarbeit, Ver-

zierung oder Belegung von Eisen, Aupfer und

Bronze mit Silber und Gold. Waffen und

Schinucksachen dieser Art haben sich zahlreich in

den Gräbern der Bajuvaren, der Alaniannen und

Franken gefunden. Daß solche Aunst aber auch

kirchlich Anwendung fand, als eben das Lhristenthum zu

diesen Völkerschaften kam, das beweist der berühmte Taffilo-

kelch im Stifte Aremsmünster, ein Geschenk des Herzogs

Tassilo von Bayern an das von ihm gegründete Stift,

ein Aunstwerk, das ganz in gleicher Technik mit christlichen

Darstellungen geschmückt ist.

Derjenige Aunstzweig, welcher in dieser Epoche der

kirchlichen Aunst die höchste, eigenthümlichste und man kann

sagen der christlichen Airche allein angehörende Entfaltung

nahm , war das Glasmosaik, welches die weiten Flächen

der Wände, der Bögen und der Auppeln in den christlichen

Airchen schmückte. Es war wie eine Aunst, die erst mit

dieser Epoche entstand und auch in dieser Epoche ihre

schönste, ihre erste Blüthe erlebte; ihre erste, denn nach

baldigem Verfall, erhob sie sich im zwölften Jahrhundert

zuni zweiten Wale. Von Byzanz ausgegangen, wo sie noch

heute z. B. in der Sophienkirche sich erhalten hat, blühte

sie vor allem in Italien, in Ravenna, Rom, Wailand und

vielen anderen Städten, und ging selbst über die Alpen in

das Frankenreich hinüber, wo aber nichts von ihr erhalten

ist. Die Airchen von Ravenna und Rom sind es, welche

ihre Werke in vorzüglicher Weife bewahrt haben. Diese

großartigen Dekorationen, welche sich aus kleinen farbigen

oder goldbedeckten Glasstückchen zusammensetzen, leiden wohl

an den Wängeln der gesunkenen Zeichenkunst, aber man

möchte fast sagen, sie üben mit der Strenge ihrer Linien,

mit der einfachen Größe der Figuren, mit der Araft des

Ausdrucks bei ihrem glänzenden Waterial nur um so

mächtigere Wirkung. Es ist kaum eine Aunst denkbar,

welche der Airche entsprechender wäre, und die christliche

Airche hat sie sich selber geschaffen.

Demjenigen, was an Aunst in der Airche während

des fünften, sechsten und siebenten Jahrhunderts geschah,

sind kaum die Arbeiten der drei nächstfolgenden Jahr-

hunderte zu vergleichen. Es ging dieser Zeit der Schwung

jener ersten Epoche der siegreichen triumphirenden Airche

ab, welche noch dazu sich des Aeberrestes der antiken Aünste

bedienen konnte, bevor sie tiefer und tiefer in ihrer Fähig-

keit gesunken waren. Wan hat die Epoche Aarls des Großen

eine erste Renaissance der Aünste genannt, mit wenig Fug

und Recht. Bemühungen gab es wohl von Seiten des

großen Aaisers, das Wenige aber, was von feinen Bauten