57

\

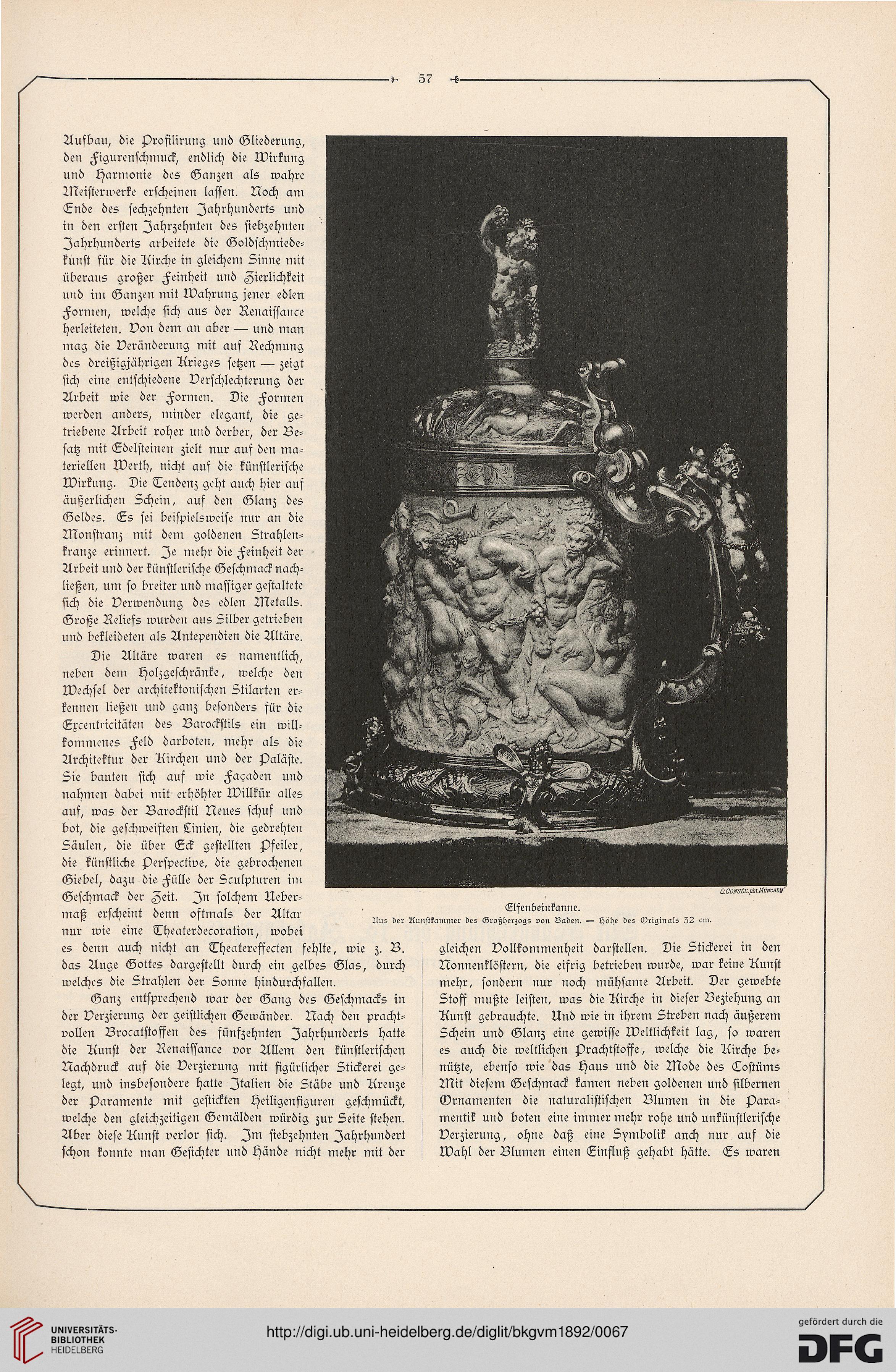

Llfeiibeiiikaniie.

Aus der Aunstkammer des Großherzogs von Baden. — höhe des Originals 32 cm.

Aufbau, die Proftlirutig und Gliederung,

den Figurenschmuck, endlich die Wirkung

und Harmonie des Ganzen als wahre

Meisterwerke erscheinen lassen. Noch am

Ende des sechzehnten Jahrhunderts und

in den ersten Jahrzehnten des siebzehnten

Jahrhunderts arbeitete die Goldschmicde-

kunst für die Kirche in gleichem Sinne mit

überaus großer Feinheit und Zierlichkeit

und im Ganzen mit Wahrung jener edlen

Fornien, welche sich aus der Renaissance

herleiteten. Non den: an aber — und man

mag die Neränderung mit auf Rechnung

des dreißigjährigen Krieges setzen — zeigt

sich eine entschiedene Nerschlechterung der

Arbeit wie der Fornien. Die Formen

werden anders, minder elegant, die ge-

triebene Arbeit roher und derber, der Be-

satz mit Edelsteinen zielt nur auf den ma-

teriellen Werth, nicht aus die künstlerische

Wirkung. Die Tendenz geht auch hier auf

äußerlichen Schein, auf den Glanz des

Goldes. Es sei beispielsweise nur an die

Monstranz mit den: goldenen Strahlen-

kränze erinnert. Je mehr die Feinheit der

Arbeit und der künstlerische Geschnrack nach-

ließen, um so breiter und massiger gestaltete

sich die Verwendung des edlen Metalls.

Große Reliefs wurden aus Silber getrieben

und bekleideten als Antependien die Altäre.

Die Altäre waren es namentlich,

neben dem polzgeschränke, welche den

Wechsel der architektonischen Stilarten er-

kennen ließen und ganz besonders für die

Excentricitäten des Barockstils ein will-

kommenes Feld darboten, mehr als die

Architektur der Kirchen und der Paläste.

Sie bauten sich auf wie Facaden und

nahmen dabei mit erhöhter Willkür alles

auf, was der Barockstil Neues schuf und

bot, die geschweiften Linien, die gedrehten

Säulen, die über Eck gestellten pseiler,

die künstliche Perspective, die gebrochenen

Giebel, dazu die Fülle der Sculpturen im

Geschrnack der Zeit. Zn solchen: Ueber

maß erscheint denn oftmals der Altar

nur wie eine Theaterdecoration, wobei

es denn auch nicht an Theatereffecten fehlte, wie z. B.

das Auge Gottes üargestellt durch ein gelbes Glas, durch

welches die Strahlen der Sonne hindurchfallen.

Ganz entsprechend war der Gang des Geschmacks in

der Verzierung der geistlichen Gewänder. Nach den pracht-

vollen Brocatstoffen des fünfzehnten Jahrhunderts hatte

die Kunst der Renaissance vor Allem den künstlerischen

Nachdruck auf die Verzierung mit figürlicher Stickerei ge-

legt, und insbesondere hatte Italien die Stäbe und Kreuze

der paramente mit gestickten Heiligenfiguren geschmückt,

welche den gleichzeitigen Gemälden würdig zur Seite stehen.

Aber diese Kunst verlor sich. Im siebzehnten Jahrhundert

schon konnte man Gesichter und pände nicht mehr mit der

gleichen Vollkommenheit darstellen. Die Stickerei in den

Nonnenklöstern, die eifrig betrieben wurde, war keine Kunst

nrehr, sondern nur noch mühsame Arbeit. Der gewebte

Stoff mußte leisten, was die Kirche in dieser Beziehung an

Kunst gebrauchte. Und wie in ihrem Streben nach äußerem

Schein und Glanz eine gewisse Weltlichkeit lag, so waren

es auch die weltlichen prachtstoffe, welche die Kirche be-

nützte, ebenso wie das paus und die Mode des Tostüms

Mit diesem Geschrnack kanren neben goldenen und silbernen

Vrnamentcn die naturalistischen Blumen in die para-

mentik und boten eine immer mehr rohe und unkünstlerische

Verzierung, ohne daß eine Symbolik anch nur aus die

Wahl der Blunren einen Einfluß gehabt hätte. Es waren

/