der erste, welcher mit der Regelmäßigkeit brach und ihr de» vollen

lhohn ins Gesicht schleuderte, den sie verdiente. Da entwickelte sich

denn auch bald sehr viel Geist der Selbständigkeit in unserer Kunst,

den sie bisher nicht in gleichem Maße besaß; cs zeigte sich, daß cs eine

Menge Kunstformcn gebe, in denen man seine Persönlichkeit besser znm

Ausdruck bringen kann, als in den strengen alten Formen. Unser

Kunstleben bekam neue Anregung! Nicht mehr besteht ein Streit

darüber, ob man in der Gothik oder Antike bauen solle, sondern inan

legte das lfauptgewicht auf den Geist, auf das Eigenartige, die Um-

gestaltung des Alten. — In diesem Sinne arbeitete Semper, der mit

Bewußtsein verinied, die Alten zn kopieren, und Vorbilder immer nur

dazu benützt hatte, Neues aus ihnen zn entwickeln. Und dazu kam

die erwachende Freude an der deutschen Renaissance. Man lebte sich

in jene etwas spießbürgerliche Eigenart ein, welche diese Renaissance

hatte, in die Zimmereinrichtungen, die gemüthlichen Gefen, die vielerlei

Formen, welche für die Umgestaltung des Kunstgewerbcs von höchster

Wichtigkeit sind, man übertrug sic sogar aus monumentale Bauten

und machte dabei die unangenehme Erfahrung, daß mit der deutschen

Renaissance im Monumentalbau im Grunde genommen nichts anzu-

fangen sei, daß man, eben Neues auch aus dieser alten Kunst nicht

schaffen könne, denn die deutsche Renaissance hat die Ligenthümlichkeit,

eine kleinbürgerliche zu sein, sic hat weder eine große Architektur noch

eine große Malerei, sondern ist nur im Kleinen groß.

Damit war aber noch lange nicht die Stilreihe erschöpft, in der

man während des verfließenden Jahrhunderts Anregung suchte. Die

Kunstgeschichte führte uns sehr bald zum Rococo. wir lernten wieder

eine neue Auffassung der antiken Kunst kennen, nahmen sie aber schon

mit ungleich größerer Harmlosigkeit, nicht als unbedingt gütiges Vorbild

hin. Es wurde schon viel weniger darüber gestritten, ob Barock, ob

Rococo Berechtigung habe oder reicht, sondern man sagte sich einfach:

warum sollen wir diese Stile nicht auch für uns verwenden? wenn

wir heute in eine Hauptstadt künstlerischen Schaffens kommen, z. B.

nach Berlin, so findet man, daß man dort heute schon das Rococo und

Barock herzlich satt hat, und daß jene Kunstentwicklnng, die verschiedenen

Völkern zwei Jahrhunderte lang Anregung bot, von »ns innerhalb

5 Jahren gründlich durchgekostet, bis zur Ucbersättigung genosscr,

worden sirid.

Als Zwischenpause kam das Japanische, eine wunderbare Kunst,

von der wir sehr viel gelernt haben. Sie hat scheinbar gar keinen

Idealismus, stellt die Dinge in nackter Natürlichkeit dar, wie sie sind.

Sie hat auch eigentlich keine Drnamentik; nicht im mindesten gab sie

sich Mühe, Flächen systematisch abzutheilen, sondern diese wurden da-

durch geschmückt, daß man Schmetterlinge oder Blümchen darauf

scheinbar willkürlich verstreute. Kurz, die japanische Kunst bot die

Negirung aller bisher gütigen Kunstgesetze; und trotzdem machte man

sich sofort daran, japanisch zn entwerfen, zn empfinden und japanisch

künstlerisch zu denken.

So haben wir denn ein Formen-Menu von einer Ausdehnung

vor uns ansgehäuft, wie es keine Zeit der Weltgeschichte darbictet.

wir müssen, wenn wir wirklich Künstler a la mocle sein wollen, sowohl

japanisch wie mittelalterlich entwerfen können. Jeder muß bauen, und

wenn er etwas auf sich hält, zum mindesten einen jüdischen Tempel bauen

können; kurz, er muß vielseitig sein. Das ist das Resultat der Kunst-

bestrebungen der letzten 90 Jahre, von der Einseitigkeit des Empire

sind wir zur Beherrschung aller Kunstperioden übergangen. Diese

Vielseitigkeit ist aber nach vielen Punkten hin eine sehr zweifelhafte.

Ein gewandter Künstler, der sich in den Kunstgewerbemuseen und vor

Bildwerken umgethan hat, der schafft zwar in jedem Stil leicht ein

Werk, welches Allen gefällt, dem Alle znjubeln. wir beglückwünschen

dann den Mann als talentvoll, der sich z. B. so schnell in den japan-

ischen Geschmack hineingefunden hat und selbst in diesem Geschmack sofort

etwas leisten kann. Es frägt sich aber nur, wie kommende Zeiten

solche Erzeugnisse betrachten werden. Ebenso ist es mit den europäischen

Stilen, von München ist z. B. die „echte"' deutsche Renaissance aus-

gegangen. Ganz Europa produzirtc damals im Stil des \6. Jahr-

hunderts und alle Welt war sich darüber klar, daß dieser Stil des

t6. Jahrhunderts in München so meisterhaft reprodnzirt werde, daß

die Leute jener Zeit nur aufzuleben brauchten, um sich in unseren

altdeutschen wirthsstuben unserer modernen Einrichtungen wieder wohlig

und daheim zu fühlen. Es ist aber den Werken, die jo ganz im Stile

älterer Zeit fein sollten, doch etwas aus unserer Zeit auf den weg

gegeben, etwas, das wir sofort erkennen. Bringen es doch selbst die

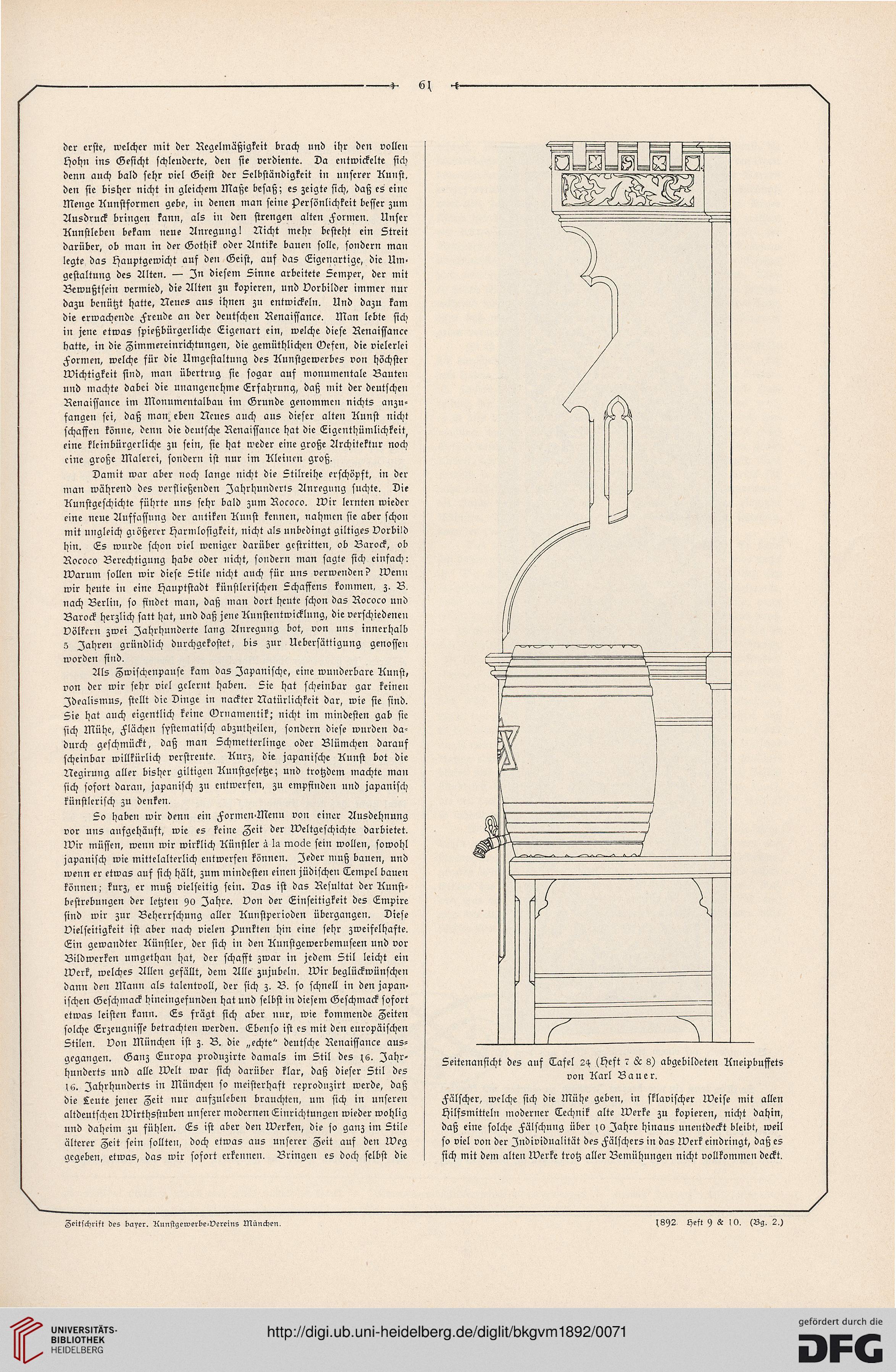

Seitenansicht des auf Tafel 24 7 Sc 8) abgebildeten Kneixbuffetr

von Karl Bauer.

Fälscher, welche sich die Mühe geben, in sklavischer weise mit allen

Hilfsmitteln moderner Technik alte werke zu kopieren, nicht dahin,

daß eine solche Fälschung über ;c> Jahre hinaus unentdeckt bleibt, weil

so viel von der Individualität des Fälschers in das werk eindringt, daß es

sich mit der» alten werke trotz aller Bemühungen nicht vollkommen deckt.

V

Zeitschrift des bayer. Aunstgewerbe-Vereins München.

J892 Heft 9 & 10. (Bg. 2.)

lhohn ins Gesicht schleuderte, den sie verdiente. Da entwickelte sich

denn auch bald sehr viel Geist der Selbständigkeit in unserer Kunst,

den sie bisher nicht in gleichem Maße besaß; cs zeigte sich, daß cs eine

Menge Kunstformcn gebe, in denen man seine Persönlichkeit besser znm

Ausdruck bringen kann, als in den strengen alten Formen. Unser

Kunstleben bekam neue Anregung! Nicht mehr besteht ein Streit

darüber, ob man in der Gothik oder Antike bauen solle, sondern inan

legte das lfauptgewicht auf den Geist, auf das Eigenartige, die Um-

gestaltung des Alten. — In diesem Sinne arbeitete Semper, der mit

Bewußtsein verinied, die Alten zn kopieren, und Vorbilder immer nur

dazu benützt hatte, Neues aus ihnen zn entwickeln. Und dazu kam

die erwachende Freude an der deutschen Renaissance. Man lebte sich

in jene etwas spießbürgerliche Eigenart ein, welche diese Renaissance

hatte, in die Zimmereinrichtungen, die gemüthlichen Gefen, die vielerlei

Formen, welche für die Umgestaltung des Kunstgewerbcs von höchster

Wichtigkeit sind, man übertrug sic sogar aus monumentale Bauten

und machte dabei die unangenehme Erfahrung, daß mit der deutschen

Renaissance im Monumentalbau im Grunde genommen nichts anzu-

fangen sei, daß man, eben Neues auch aus dieser alten Kunst nicht

schaffen könne, denn die deutsche Renaissance hat die Ligenthümlichkeit,

eine kleinbürgerliche zu sein, sic hat weder eine große Architektur noch

eine große Malerei, sondern ist nur im Kleinen groß.

Damit war aber noch lange nicht die Stilreihe erschöpft, in der

man während des verfließenden Jahrhunderts Anregung suchte. Die

Kunstgeschichte führte uns sehr bald zum Rococo. wir lernten wieder

eine neue Auffassung der antiken Kunst kennen, nahmen sie aber schon

mit ungleich größerer Harmlosigkeit, nicht als unbedingt gütiges Vorbild

hin. Es wurde schon viel weniger darüber gestritten, ob Barock, ob

Rococo Berechtigung habe oder reicht, sondern man sagte sich einfach:

warum sollen wir diese Stile nicht auch für uns verwenden? wenn

wir heute in eine Hauptstadt künstlerischen Schaffens kommen, z. B.

nach Berlin, so findet man, daß man dort heute schon das Rococo und

Barock herzlich satt hat, und daß jene Kunstentwicklnng, die verschiedenen

Völkern zwei Jahrhunderte lang Anregung bot, von »ns innerhalb

5 Jahren gründlich durchgekostet, bis zur Ucbersättigung genosscr,

worden sirid.

Als Zwischenpause kam das Japanische, eine wunderbare Kunst,

von der wir sehr viel gelernt haben. Sie hat scheinbar gar keinen

Idealismus, stellt die Dinge in nackter Natürlichkeit dar, wie sie sind.

Sie hat auch eigentlich keine Drnamentik; nicht im mindesten gab sie

sich Mühe, Flächen systematisch abzutheilen, sondern diese wurden da-

durch geschmückt, daß man Schmetterlinge oder Blümchen darauf

scheinbar willkürlich verstreute. Kurz, die japanische Kunst bot die

Negirung aller bisher gütigen Kunstgesetze; und trotzdem machte man

sich sofort daran, japanisch zn entwerfen, zn empfinden und japanisch

künstlerisch zu denken.

So haben wir denn ein Formen-Menu von einer Ausdehnung

vor uns ansgehäuft, wie es keine Zeit der Weltgeschichte darbictet.

wir müssen, wenn wir wirklich Künstler a la mocle sein wollen, sowohl

japanisch wie mittelalterlich entwerfen können. Jeder muß bauen, und

wenn er etwas auf sich hält, zum mindesten einen jüdischen Tempel bauen

können; kurz, er muß vielseitig sein. Das ist das Resultat der Kunst-

bestrebungen der letzten 90 Jahre, von der Einseitigkeit des Empire

sind wir zur Beherrschung aller Kunstperioden übergangen. Diese

Vielseitigkeit ist aber nach vielen Punkten hin eine sehr zweifelhafte.

Ein gewandter Künstler, der sich in den Kunstgewerbemuseen und vor

Bildwerken umgethan hat, der schafft zwar in jedem Stil leicht ein

Werk, welches Allen gefällt, dem Alle znjubeln. wir beglückwünschen

dann den Mann als talentvoll, der sich z. B. so schnell in den japan-

ischen Geschmack hineingefunden hat und selbst in diesem Geschmack sofort

etwas leisten kann. Es frägt sich aber nur, wie kommende Zeiten

solche Erzeugnisse betrachten werden. Ebenso ist es mit den europäischen

Stilen, von München ist z. B. die „echte"' deutsche Renaissance aus-

gegangen. Ganz Europa produzirtc damals im Stil des \6. Jahr-

hunderts und alle Welt war sich darüber klar, daß dieser Stil des

t6. Jahrhunderts in München so meisterhaft reprodnzirt werde, daß

die Leute jener Zeit nur aufzuleben brauchten, um sich in unseren

altdeutschen wirthsstuben unserer modernen Einrichtungen wieder wohlig

und daheim zu fühlen. Es ist aber den Werken, die jo ganz im Stile

älterer Zeit fein sollten, doch etwas aus unserer Zeit auf den weg

gegeben, etwas, das wir sofort erkennen. Bringen es doch selbst die

Seitenansicht des auf Tafel 24 7 Sc 8) abgebildeten Kneixbuffetr

von Karl Bauer.

Fälscher, welche sich die Mühe geben, in sklavischer weise mit allen

Hilfsmitteln moderner Technik alte werke zu kopieren, nicht dahin,

daß eine solche Fälschung über ;c> Jahre hinaus unentdeckt bleibt, weil

so viel von der Individualität des Fälschers in das werk eindringt, daß es

sich mit der» alten werke trotz aller Bemühungen nicht vollkommen deckt.

V

Zeitschrift des bayer. Aunstgewerbe-Vereins München.

J892 Heft 9 & 10. (Bg. 2.)