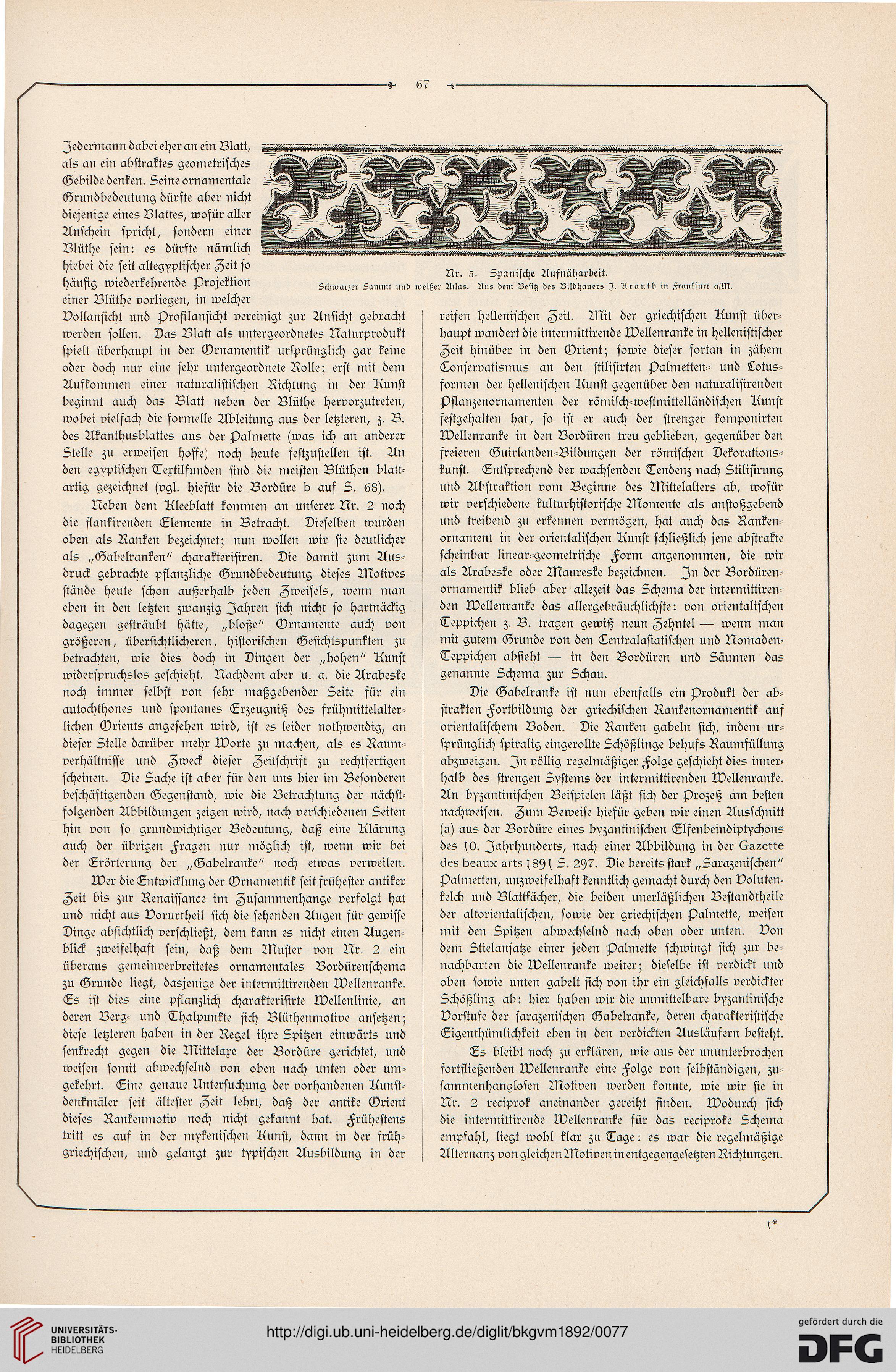

Nr. 5. Spanische Aufnäharbeit.

Schwarzer Sammt und weißer Alias, Aus deni Besitz des Bildhauers 3. Arauth in Frankfurt a/M.

Zedermann dabei eher an ein Blatt,

als an ein abstraktes geometrisches

Gebilde denken. Leine ornamentale

Grundbedeutung dürfte aber nicht

diejenige eines Blattes, wofür aller

Anschein spricht, sondern einer

Blüthe sein: es dürfte nämlich

hiebei die seit altegyptischer Zeit so

häufig wiederkehrende Projektion

einer Blüthe vorliegen, in welcher

Vollansicht und Profilansicht vereinigt zur Ansicht gebracht

werden sollen. Das Blatt als untergeordnetes Naturprodukt

spielt überhaupt in der Ornamentik ursprünglich gar keine

oder doch nur eine sehr untergeordnete Rolle; erst mit den:

Aufkommen einer naturalistischen Richtung in der Ruiist

beginnt auch das Blatt neben der Blüthe hervorzutreten,

wobei vielfach die formelle Ableitung aus der letzteren, z. B.

des Akanthusblattes aus der Palinette (was ich an anderer

Stelle zu erweisen hoffe) noch heute festzustellen ist. An

den egyptischen Textilfunden sind die meisten Blüthen blalt-

artig gezeichnet (vgl. hiefür die Bordüre b auf 5. 68).

Neben den: "Kleeblatt kommen an unserer Nr. 2 noch

die flankirenden Elemente in Betracht. Dieselben wurden

oben als Ranken bezeichnet; nun wollen wir sie deullicher

als „Gabelranken" charakterisiren. Die damit zuin Aus-

druck gebrachte pflanzliche Grundbedeutung dieses Wotives

stände heute schon außerhalb jeden Zweifels, wenn man

eben in den letzten zwanzig Zähren sich nicht so hartnäckig

dagegen gesträubt hätte, „bloße" Ornamente auch von

größeren, übersichtlicheren, historischen Gesichtspunkten zu

betrachten, wie dies doch in Dingen der „hohen" Aunst

widerspruchslos geschieht. Nachdem aber u. a. die Arabeske

noch immer selbst von sehr maßgebender Leite für ein

autochthones und spontanes Erzeugniß des frühmittelalter-

lichen Orients angesehen wird, ist es leider nothwcndig, an

dieser Stelle darüber mehr Worte zu machen, als cs Raum

Verhältnisse und Zweck dieser Zeitschrift zu rechtfertigen

scheinen. Die Lache ist aber für den uns hier im Besonderen

beschäftigenden Gegenstand, wie die Betrachtung der nächst-

folgenden Abbildungen zeigen wird, nach verschiedenen Leiten

hin von so grundwichtiger Bedeutung, daß eine Rlärung

auch der übrigen Fragen nur möglich ist, wenn wir bei

der Erörterung der „Gabelranke" noch etwas verweilen.

Wer die Entwicklung der Ornamentik seit frühester antiker

Zeit bis zur Renaissance im Zusammenhänge verfolgt hat

und nicht aus Vorurtheil sich die sehenden Augen für gewisse

Dinge absichtlich verschließt, dem kann es nicht einen Augen

blick zweifelhaft sein, daß dem Wüster von Nr. 2 ein

überaus gemeinverbreitetes ornamentales Bordürenschema

zu Grunde liegt, dasjenige der intermittirenden Wellenranke.

Es ist dies eine pflanzlich charaktcrisirte Wellenlinie, an

deren Berg- und Thalpunkte sich Blüthenmotive ansetzen;

diese letzteren haben in der Regel ihre Spitzen einwärts und

senkrecht gegen die Wittelaxe der Bordüre gerichtet, und

weisen sonnt abwechselnd von oben nach unten oder um-

gekehrt. Eine genaue Untersuchung der vorhandenen Aunst-

denkmäler seit ältester Zeit lehrt, daß der antike Orient

dieses Rankenmotiv noch nicht gekannt hat. Frühestens

tritt es auf in der mykenifchen Aunst, dann in der früh-

griechischen, und gelangt zur typischen Ausbildung in der

reifen hellenischen Zeit. Wit der griechischen Aunst über-

haupt wandert die intermittirende Wellenranke in hellenistischer

Zeit hinüber in den Orient; sowie dieser fortan in zähem

Lonservatismus an den stilisirten Palmetten und Lotus-

formen der hellenischen Aunst gegenüber den naturalisirenden

Pflanzenornamenten der römisch-westnüttelländischen Aunst

festgehalten hat, so ist er auch der strenger koinponirten

Wellenranke in den Bordüren treu geblieben, gegenüber den

freieren Guirlanden Bildungen der römischen Dekorations-

kunst. Entsprechend der wachsenden Tendenz nach Ltilisirung

und Abstraktion von: Beginne des Wittelalters ab, wofür

wir verschiedene kulturhistorische Womente als anstoßgebend

und treibend zu erkennen vermögen, hat auch das Ranken

ornament in der orientalischen Aunst schließlich jene abstrakte

scheinbar linear-geometrische Form angenommen, die wir

als Arabeske oder Waureske bezeichnen. Zn der Bordüren-

ornamentik blieb aber allezeit das Lcheina der intermittiren

den Wellenranke das allergebräuchlichste: von orientalischen

Teppichen z. B. tragen gewiß neun Zehntel — wenn man

mit gutem Grunde von den Tentralasiatischen und Nomaden-

Tcppichen absieht — in den Bordüren und Säumen das

genannte Schema zur Schau.

Die Gabelranke ist nun ebenfalls ein Produkt der ab-

strakten Fortbildung der griechischen Rankenornamentik aus

orientalischem Boden. Die Ranken gabeln sich, indem ur-

sprünglich spiralig eingerollte Schößlinge behufs Raumfüllung

abzweigen. Zn völlig regelmäßiger Folge geschieht dies inner-

halb des strengen Systems der intermittirenden Wellenranke.

An byzantinischen Beispielen läßt sich der Prozeß am besten

Nachweisen. Zum Beweise hiefür geben wir einen Ausschnitt

(a) aus der Bordüre eines byzantinischen Elfenbeindiptychons

des f0. Zahrhunderts, nach einer Abbildung in der Gazette

des beaux arts ^8f>l 5. 29". Die bereits stark „Sarazenischen"

Palmetten, unzweifelhaft kenntlich geinacht durch den Voluten-

kelch und Blattsächer, die beiden unerläßlichen Bestandtheile

der altorientalischen, sowie der griechischen palmette, weisen

mit den Spitzen abwechselnd nach oben oder unten. Von

dem Stielansatze einer jeden palmette schwingt sich zur be

nachbarten die Wellenranke weiter; dieselbe ist verdickt und

oben sowie unten gabelt sich von ihr ein gleichfalls verdickter

Schößling ab: hier haben wir die unmittelbare byzantinische

Vorstufe der sarazenischen Gabelranke, deren charakteristische

Eigenthümlichkeit eben in den verdickten Ausläufern besteht.

Es bleibt noch zu erklären, wie aus der ununterbrochen

fortfließenden Wellenranke eine Folge von selbständigen, zu

samntenhanglosen Motiven werden konnte, wie wir sie in

Nr. 2 reciprok aneinander gereiht finden. Wodurch sich

die intermittirende Wcllenranke für das reciprokc Schema

empfahl, liegt wohl klar zu Tage: es war die regelnräßige

Alternanz von gleichen Motiven in entgegengesetzten Richtungen.

Schwarzer Sammt und weißer Alias, Aus deni Besitz des Bildhauers 3. Arauth in Frankfurt a/M.

Zedermann dabei eher an ein Blatt,

als an ein abstraktes geometrisches

Gebilde denken. Leine ornamentale

Grundbedeutung dürfte aber nicht

diejenige eines Blattes, wofür aller

Anschein spricht, sondern einer

Blüthe sein: es dürfte nämlich

hiebei die seit altegyptischer Zeit so

häufig wiederkehrende Projektion

einer Blüthe vorliegen, in welcher

Vollansicht und Profilansicht vereinigt zur Ansicht gebracht

werden sollen. Das Blatt als untergeordnetes Naturprodukt

spielt überhaupt in der Ornamentik ursprünglich gar keine

oder doch nur eine sehr untergeordnete Rolle; erst mit den:

Aufkommen einer naturalistischen Richtung in der Ruiist

beginnt auch das Blatt neben der Blüthe hervorzutreten,

wobei vielfach die formelle Ableitung aus der letzteren, z. B.

des Akanthusblattes aus der Palinette (was ich an anderer

Stelle zu erweisen hoffe) noch heute festzustellen ist. An

den egyptischen Textilfunden sind die meisten Blüthen blalt-

artig gezeichnet (vgl. hiefür die Bordüre b auf 5. 68).

Neben den: "Kleeblatt kommen an unserer Nr. 2 noch

die flankirenden Elemente in Betracht. Dieselben wurden

oben als Ranken bezeichnet; nun wollen wir sie deullicher

als „Gabelranken" charakterisiren. Die damit zuin Aus-

druck gebrachte pflanzliche Grundbedeutung dieses Wotives

stände heute schon außerhalb jeden Zweifels, wenn man

eben in den letzten zwanzig Zähren sich nicht so hartnäckig

dagegen gesträubt hätte, „bloße" Ornamente auch von

größeren, übersichtlicheren, historischen Gesichtspunkten zu

betrachten, wie dies doch in Dingen der „hohen" Aunst

widerspruchslos geschieht. Nachdem aber u. a. die Arabeske

noch immer selbst von sehr maßgebender Leite für ein

autochthones und spontanes Erzeugniß des frühmittelalter-

lichen Orients angesehen wird, ist es leider nothwcndig, an

dieser Stelle darüber mehr Worte zu machen, als cs Raum

Verhältnisse und Zweck dieser Zeitschrift zu rechtfertigen

scheinen. Die Lache ist aber für den uns hier im Besonderen

beschäftigenden Gegenstand, wie die Betrachtung der nächst-

folgenden Abbildungen zeigen wird, nach verschiedenen Leiten

hin von so grundwichtiger Bedeutung, daß eine Rlärung

auch der übrigen Fragen nur möglich ist, wenn wir bei

der Erörterung der „Gabelranke" noch etwas verweilen.

Wer die Entwicklung der Ornamentik seit frühester antiker

Zeit bis zur Renaissance im Zusammenhänge verfolgt hat

und nicht aus Vorurtheil sich die sehenden Augen für gewisse

Dinge absichtlich verschließt, dem kann es nicht einen Augen

blick zweifelhaft sein, daß dem Wüster von Nr. 2 ein

überaus gemeinverbreitetes ornamentales Bordürenschema

zu Grunde liegt, dasjenige der intermittirenden Wellenranke.

Es ist dies eine pflanzlich charaktcrisirte Wellenlinie, an

deren Berg- und Thalpunkte sich Blüthenmotive ansetzen;

diese letzteren haben in der Regel ihre Spitzen einwärts und

senkrecht gegen die Wittelaxe der Bordüre gerichtet, und

weisen sonnt abwechselnd von oben nach unten oder um-

gekehrt. Eine genaue Untersuchung der vorhandenen Aunst-

denkmäler seit ältester Zeit lehrt, daß der antike Orient

dieses Rankenmotiv noch nicht gekannt hat. Frühestens

tritt es auf in der mykenifchen Aunst, dann in der früh-

griechischen, und gelangt zur typischen Ausbildung in der

reifen hellenischen Zeit. Wit der griechischen Aunst über-

haupt wandert die intermittirende Wellenranke in hellenistischer

Zeit hinüber in den Orient; sowie dieser fortan in zähem

Lonservatismus an den stilisirten Palmetten und Lotus-

formen der hellenischen Aunst gegenüber den naturalisirenden

Pflanzenornamenten der römisch-westnüttelländischen Aunst

festgehalten hat, so ist er auch der strenger koinponirten

Wellenranke in den Bordüren treu geblieben, gegenüber den

freieren Guirlanden Bildungen der römischen Dekorations-

kunst. Entsprechend der wachsenden Tendenz nach Ltilisirung

und Abstraktion von: Beginne des Wittelalters ab, wofür

wir verschiedene kulturhistorische Womente als anstoßgebend

und treibend zu erkennen vermögen, hat auch das Ranken

ornament in der orientalischen Aunst schließlich jene abstrakte

scheinbar linear-geometrische Form angenommen, die wir

als Arabeske oder Waureske bezeichnen. Zn der Bordüren-

ornamentik blieb aber allezeit das Lcheina der intermittiren

den Wellenranke das allergebräuchlichste: von orientalischen

Teppichen z. B. tragen gewiß neun Zehntel — wenn man

mit gutem Grunde von den Tentralasiatischen und Nomaden-

Tcppichen absieht — in den Bordüren und Säumen das

genannte Schema zur Schau.

Die Gabelranke ist nun ebenfalls ein Produkt der ab-

strakten Fortbildung der griechischen Rankenornamentik aus

orientalischem Boden. Die Ranken gabeln sich, indem ur-

sprünglich spiralig eingerollte Schößlinge behufs Raumfüllung

abzweigen. Zn völlig regelmäßiger Folge geschieht dies inner-

halb des strengen Systems der intermittirenden Wellenranke.

An byzantinischen Beispielen läßt sich der Prozeß am besten

Nachweisen. Zum Beweise hiefür geben wir einen Ausschnitt

(a) aus der Bordüre eines byzantinischen Elfenbeindiptychons

des f0. Zahrhunderts, nach einer Abbildung in der Gazette

des beaux arts ^8f>l 5. 29". Die bereits stark „Sarazenischen"

Palmetten, unzweifelhaft kenntlich geinacht durch den Voluten-

kelch und Blattsächer, die beiden unerläßlichen Bestandtheile

der altorientalischen, sowie der griechischen palmette, weisen

mit den Spitzen abwechselnd nach oben oder unten. Von

dem Stielansatze einer jeden palmette schwingt sich zur be

nachbarten die Wellenranke weiter; dieselbe ist verdickt und

oben sowie unten gabelt sich von ihr ein gleichfalls verdickter

Schößling ab: hier haben wir die unmittelbare byzantinische

Vorstufe der sarazenischen Gabelranke, deren charakteristische

Eigenthümlichkeit eben in den verdickten Ausläufern besteht.

Es bleibt noch zu erklären, wie aus der ununterbrochen

fortfließenden Wellenranke eine Folge von selbständigen, zu

samntenhanglosen Motiven werden konnte, wie wir sie in

Nr. 2 reciprok aneinander gereiht finden. Wodurch sich

die intermittirende Wcllenranke für das reciprokc Schema

empfahl, liegt wohl klar zu Tage: es war die regelnräßige

Alternanz von gleichen Motiven in entgegengesetzten Richtungen.