Nr. 6 erhebt, vollends außer Zweifel. Die gesprengte

Palmette, eine spezifisch hellenistische Fortbildung der älteren

strengen palmette, ist allezeit in der späteren Antike mehr

dein Griente, als den: rönrischen Westen eigenthümlich ge-

blieben. In der byzantinischen Ornamentik (pagia Sofia)

spielt sie eine pauptrolle, unter deutlicher, stets zunehmender

Tendenz auf abstrakte, „arabeske" Stilisirung. Auf diesen:

Wege gelangte sie in die sarazenische Aunst, in deren Gr-

nanwntik sie begreifiichermaßen eine pauptrolle gespielt hat.

Beifolgend (c) geben wir die Abbildung einer in Gold

aus blauem Atlas gestickten Bordüre, die der Verösfentlicher

derselben, Dupont Auberville, für karolingischen Ursprunges

erklärt hat. Wäre dem so, dann würde daraus nur her-

vorgehen, daß das gemeinsame Wurzelmotiv hu Occidente

wie im Griente eine gleichmäßige Fortbildung erfahren hat.

Aber der Gccident hat, wie in der Architektur an das

römische Basilikensystem, auch in der Ornamentik überwiegend

an die römischen naturalisirenden Formen angeknüpst: in

der Bordürenornamentik also namentlich an den Akanthus.

Die Entstehung der in Rede stehenden Stickerei werden wir

also vielmehr auf dem Boden des byzantinischen Reiches zu

suchen haben. Sie zeigt die gesprengte Palmette an inter-

inittirender Wellenranke, an welcher das auf 5.67 besprochene

Zerfallen in einzelne Gabelranken bereits deutlich zun: Vor-

schein kommt. Man braucht dieselbe bloß einerseits mit

c) Bordüre (Gold auf Atlas) wahrscheinlich byzantinischen Ursprungs.

unserer Ausnäh Arbeit Nr. 6, anderseits mit der Diptychon

Bordüre auf S. 67 zu vergleichen, um den ganzen historischen

Werdeprozeß dieses Musters im Mittelalter zu überblicken.

An dieser Stelle wäre eine gleichfalls aus I. Arauth's

Sammlung stammende Bordüre einzureihen, die sich bereits

int Jahrgang l8ß0 5. 77 dieser Zeitschrift abgebildet findet. —

Nr. 7 (schwarzer Sammt und weißer Atlas) und 8 (hell-

brauit lind dunkelgrün) zeigen das nun zu Genüge diskutirte

Schenca durch Verdoppelung erweitert. Die füllenden Schlingen

kreuze in Nr. 7 sind Zuthateir europäischen Aunstgeistes.

pandelt es sich in diesem Falle bloß um ein untergeordnetes

Füllsel, so erscheint dagegeit an Nr. 9 (hellbraun und dunkel-

grün) das pauptmotiv selbst in der entschiedensten Weise

von der europäischen Renaissance beeinflußt. Das zu Grunde

liegende Schema ist zwar zweifellos das gleiche wie an den

vorher betrachteten Beispielen: das von zwei Gabelranken

eingeschlosieite Blumenmotiv, paben sich aber die Gabel-

ranken in diesem Falle schon eine akanthisirende Behand-

lung gefallen lassen müssen, so ist das Mittelmotiv, mit

seinem aus drei Akanthusblättern gebildeten Reich und den

fünf Äugeln darüber vollends europäischem Aunstgeiste ent-

sprungen. — Minder augenfällig tritt das bisher behandelte

Schema an Nr. (0 (schwarze und weiße Seide) entgegen.

Dennoch haben wir es auch hier mit einem Rapport von

je zwei geschweiften vegetabilischen Motiven (akanthisirenden

Blättern in Profil) zu thun, zwischen denen sich eine flache

dreispältige Blüthe erhebt. Diese letztere bildet den Scheitel

des Dreiecks, das rechts und links davon rcciprok wieder

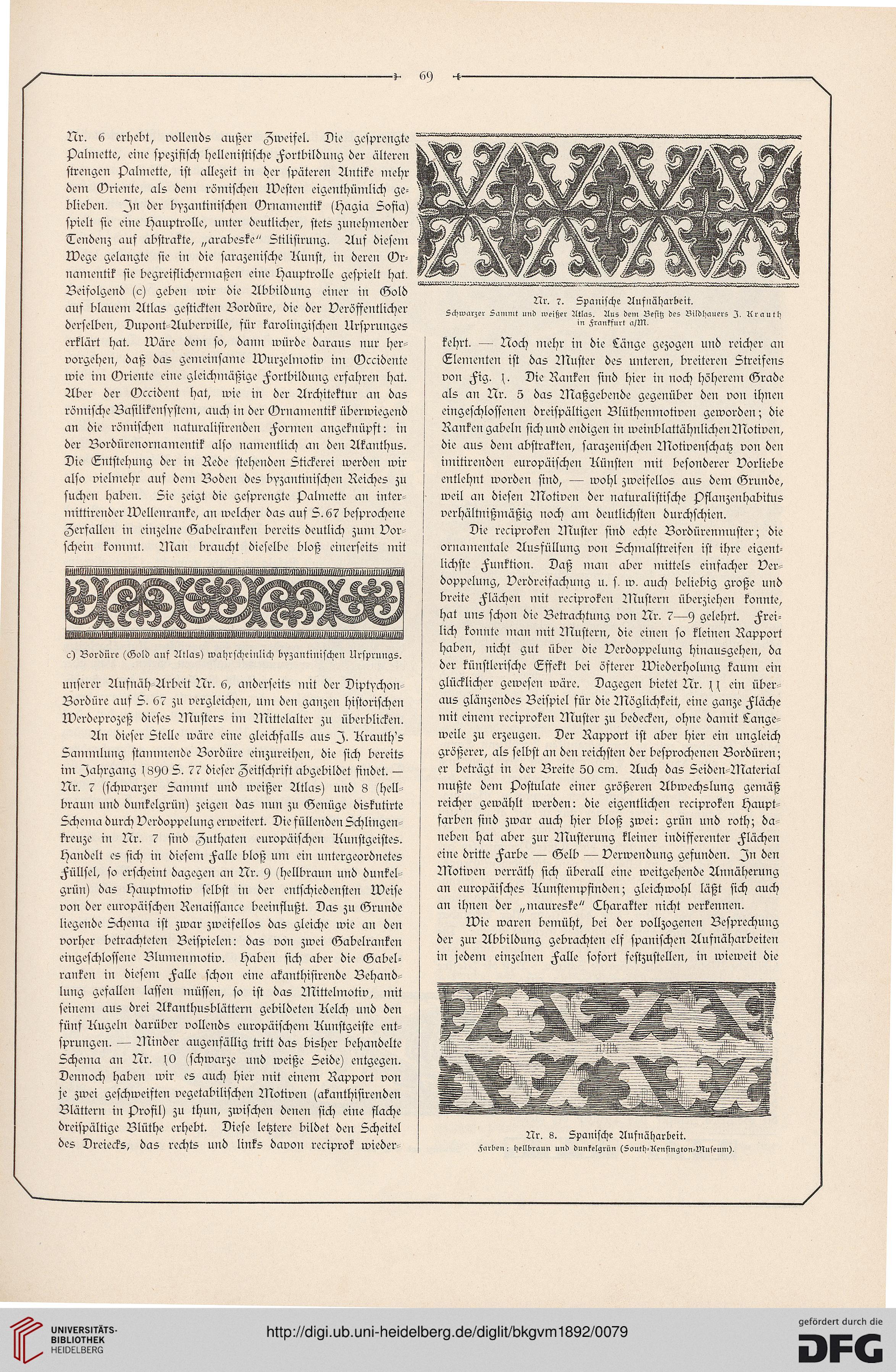

Nr. 7. Spanische Aufnäharbeit.

Schwarzer Samftit und weißer Atlas. Aus deni Besitz des Bildhauers I. Arauth

in Frankfurt a/M.

kehrt. — Noch mehr in die Länge gezogen und reicher an

Elementen ist das Muster des miteren, breiteren Streifens

von Fig. f. Die Ranken sind hier in noch höherem Grade

als an Nr. 5 das Maßgebende gegenüber den von ihneit

eingeschlossenen dreispältigen Blüthenmotiven geworden; die

Ranken gabeln sich und endigen in weinblattähnlichen Motiven,

die aus den: abstrakten, sarazenischen Motivenschatz von den

imitirenden europäischen Aünsten mit besonderer Vorliebe

entlehnt worden sind, — wohl zweifellos aus dem Grunde,

weil an diesen Motiven der naturalistische psianzenhabitus

verhältnißmäßig noch am deutlichsten durchschien.

Die reciproken Muster sind echte Bordürenmuster; die

ornamentale Ausfüllung von Schmalstreifen ist ihre eigent-

lichste Funktion. Daß inan aber mittels einfacher Ver-

doppelung, Verdreifachung u. s. w. auch beliebig große und

breite Flächen mit reciproken Mustern überziehen konnte,

hat uns schon die Betrachtung von Nr. 7—9 gelehrt. Frei-

lich konnte inan mit Mustern, die einen so kleinen Rapport

haben, nicht gut über die Verdoppeluiig hinausgehen, da

der künstlerische Effekt bei öfterer Wiederholung kaum ein

glücklicher gewesen wäre. Dagegen bietet Nr. \ \ ein über-

aus glänzendes Beispiel für die Möglichkeit, eine ganze Fläche

mit einen: reciproken Muster zu bedecken, ohne damit Lange-

weile zu erzeugen. Der Rapport ist aber hier ein ungleich

größerer, als selbst an den reichsten der besprochenen Bordüren;

er beträgt in der Breite 50 cm. Auch das Seiden-Material

n:ußte dem Postulats einer größeren Abwechslung gemäß

reicher gewählt werden: die eigentlichen reciproken paupt

farben sind zwar auch hier bloß zwei: grün und roth; da-

neben hat aber zur Musterung kleiner indifferenter Flächen

eine dritte Farbe — Gelb — Verwendung gefunden. In den

Motiven verräth sich überall eine weitgehende Annäherung

an europäisches Aunsten:pfinden; gleichwohl läßt sich auch

an ihnen der „maureske" Eharakter nicht verkennen.

Wie waren bemüht, bei der vollzogenen Besprechung

der zur Abbildung gebrachten elf spanischen Aufnäharbeiten

in jedem einzelnen Falle sofort sestzustellen, in wieweit die

Nr. 8. Spanische Aufnäharbeit.

Farben: hellbraun und dunkelgrün (Soutb-Aensington-Museum).

Palmette, eine spezifisch hellenistische Fortbildung der älteren

strengen palmette, ist allezeit in der späteren Antike mehr

dein Griente, als den: rönrischen Westen eigenthümlich ge-

blieben. In der byzantinischen Ornamentik (pagia Sofia)

spielt sie eine pauptrolle, unter deutlicher, stets zunehmender

Tendenz auf abstrakte, „arabeske" Stilisirung. Auf diesen:

Wege gelangte sie in die sarazenische Aunst, in deren Gr-

nanwntik sie begreifiichermaßen eine pauptrolle gespielt hat.

Beifolgend (c) geben wir die Abbildung einer in Gold

aus blauem Atlas gestickten Bordüre, die der Verösfentlicher

derselben, Dupont Auberville, für karolingischen Ursprunges

erklärt hat. Wäre dem so, dann würde daraus nur her-

vorgehen, daß das gemeinsame Wurzelmotiv hu Occidente

wie im Griente eine gleichmäßige Fortbildung erfahren hat.

Aber der Gccident hat, wie in der Architektur an das

römische Basilikensystem, auch in der Ornamentik überwiegend

an die römischen naturalisirenden Formen angeknüpst: in

der Bordürenornamentik also namentlich an den Akanthus.

Die Entstehung der in Rede stehenden Stickerei werden wir

also vielmehr auf dem Boden des byzantinischen Reiches zu

suchen haben. Sie zeigt die gesprengte Palmette an inter-

inittirender Wellenranke, an welcher das auf 5.67 besprochene

Zerfallen in einzelne Gabelranken bereits deutlich zun: Vor-

schein kommt. Man braucht dieselbe bloß einerseits mit

c) Bordüre (Gold auf Atlas) wahrscheinlich byzantinischen Ursprungs.

unserer Ausnäh Arbeit Nr. 6, anderseits mit der Diptychon

Bordüre auf S. 67 zu vergleichen, um den ganzen historischen

Werdeprozeß dieses Musters im Mittelalter zu überblicken.

An dieser Stelle wäre eine gleichfalls aus I. Arauth's

Sammlung stammende Bordüre einzureihen, die sich bereits

int Jahrgang l8ß0 5. 77 dieser Zeitschrift abgebildet findet. —

Nr. 7 (schwarzer Sammt und weißer Atlas) und 8 (hell-

brauit lind dunkelgrün) zeigen das nun zu Genüge diskutirte

Schenca durch Verdoppelung erweitert. Die füllenden Schlingen

kreuze in Nr. 7 sind Zuthateir europäischen Aunstgeistes.

pandelt es sich in diesem Falle bloß um ein untergeordnetes

Füllsel, so erscheint dagegeit an Nr. 9 (hellbraun und dunkel-

grün) das pauptmotiv selbst in der entschiedensten Weise

von der europäischen Renaissance beeinflußt. Das zu Grunde

liegende Schema ist zwar zweifellos das gleiche wie an den

vorher betrachteten Beispielen: das von zwei Gabelranken

eingeschlosieite Blumenmotiv, paben sich aber die Gabel-

ranken in diesem Falle schon eine akanthisirende Behand-

lung gefallen lassen müssen, so ist das Mittelmotiv, mit

seinem aus drei Akanthusblättern gebildeten Reich und den

fünf Äugeln darüber vollends europäischem Aunstgeiste ent-

sprungen. — Minder augenfällig tritt das bisher behandelte

Schema an Nr. (0 (schwarze und weiße Seide) entgegen.

Dennoch haben wir es auch hier mit einem Rapport von

je zwei geschweiften vegetabilischen Motiven (akanthisirenden

Blättern in Profil) zu thun, zwischen denen sich eine flache

dreispältige Blüthe erhebt. Diese letztere bildet den Scheitel

des Dreiecks, das rechts und links davon rcciprok wieder

Nr. 7. Spanische Aufnäharbeit.

Schwarzer Samftit und weißer Atlas. Aus deni Besitz des Bildhauers I. Arauth

in Frankfurt a/M.

kehrt. — Noch mehr in die Länge gezogen und reicher an

Elementen ist das Muster des miteren, breiteren Streifens

von Fig. f. Die Ranken sind hier in noch höherem Grade

als an Nr. 5 das Maßgebende gegenüber den von ihneit

eingeschlossenen dreispältigen Blüthenmotiven geworden; die

Ranken gabeln sich und endigen in weinblattähnlichen Motiven,

die aus den: abstrakten, sarazenischen Motivenschatz von den

imitirenden europäischen Aünsten mit besonderer Vorliebe

entlehnt worden sind, — wohl zweifellos aus dem Grunde,

weil an diesen Motiven der naturalistische psianzenhabitus

verhältnißmäßig noch am deutlichsten durchschien.

Die reciproken Muster sind echte Bordürenmuster; die

ornamentale Ausfüllung von Schmalstreifen ist ihre eigent-

lichste Funktion. Daß inan aber mittels einfacher Ver-

doppelung, Verdreifachung u. s. w. auch beliebig große und

breite Flächen mit reciproken Mustern überziehen konnte,

hat uns schon die Betrachtung von Nr. 7—9 gelehrt. Frei-

lich konnte inan mit Mustern, die einen so kleinen Rapport

haben, nicht gut über die Verdoppeluiig hinausgehen, da

der künstlerische Effekt bei öfterer Wiederholung kaum ein

glücklicher gewesen wäre. Dagegen bietet Nr. \ \ ein über-

aus glänzendes Beispiel für die Möglichkeit, eine ganze Fläche

mit einen: reciproken Muster zu bedecken, ohne damit Lange-

weile zu erzeugen. Der Rapport ist aber hier ein ungleich

größerer, als selbst an den reichsten der besprochenen Bordüren;

er beträgt in der Breite 50 cm. Auch das Seiden-Material

n:ußte dem Postulats einer größeren Abwechslung gemäß

reicher gewählt werden: die eigentlichen reciproken paupt

farben sind zwar auch hier bloß zwei: grün und roth; da-

neben hat aber zur Musterung kleiner indifferenter Flächen

eine dritte Farbe — Gelb — Verwendung gefunden. In den

Motiven verräth sich überall eine weitgehende Annäherung

an europäisches Aunsten:pfinden; gleichwohl läßt sich auch

an ihnen der „maureske" Eharakter nicht verkennen.

Wie waren bemüht, bei der vollzogenen Besprechung

der zur Abbildung gebrachten elf spanischen Aufnäharbeiten

in jedem einzelnen Falle sofort sestzustellen, in wieweit die

Nr. 8. Spanische Aufnäharbeit.

Farben: hellbraun und dunkelgrün (Soutb-Aensington-Museum).