2

4'

3n Venedig selbst sind diese wie die späteren Facaden-

malereien von der aussteigenden Bodenfeuchtigkeitzerstörtworden.

Schon im frühen Mittelalter hat man auch mit

Madonnenbildern und Darstellungen aus der biblischen

Geschichte die Mauern geschmückt. (Dom zu Vrvieto,

Bigallo in Florenz.)

Ganz besonders aber mögen die Festdekorationen

des prunkliebenden Mittelalters Anlaß gegeben haben, der

bunten Pracht der mit Teppichen und Guirlanden, mit

Fruchtgehängen, Blumen und flatternden Bändern, mit

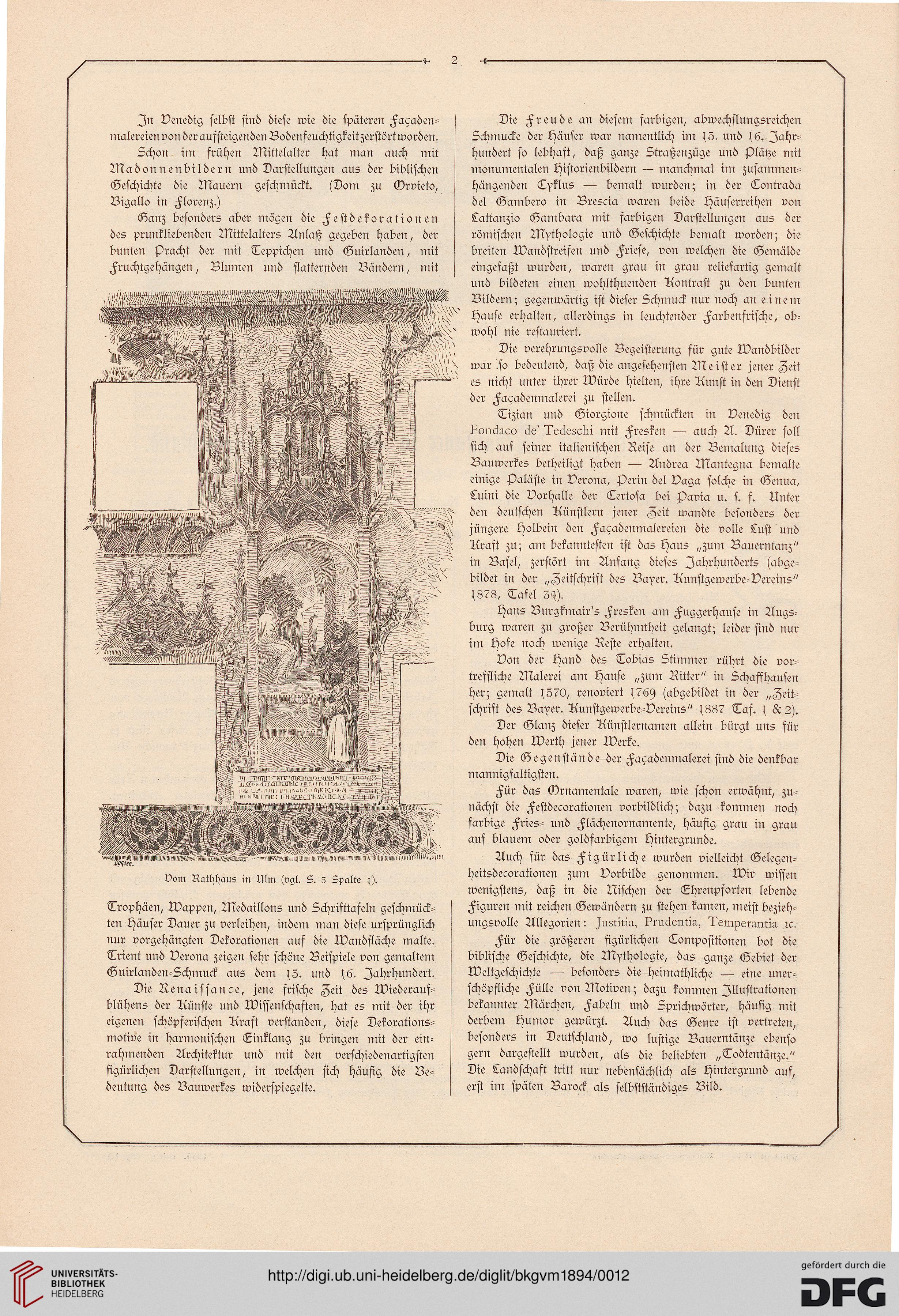

vom Rathhaus in Ulm (vgl. S. 3 Spalte ().

Trophäen, Mappen, Medaillons und Schrifttafeln geschmück-

ten päuser Dauer zu verleihen, indem inan diese ursprünglich

nur vorgehängten Dekorationen auf die Mandfläche malte.

Trient und Verona zeigen sehr schöne Beispiele von gemaltem

Guirlanden-Schmuck aus dem i(5. und f6. Jahrhundert.

Die Renaissance, jene frische Zeit des Wiederauf-

blühens der Künste und Wissenschaften, hat es mit der ihr

eigenen schöpferischen Kraft verstanden, diese Dekorations-

motivs in harmonischen Einklang zu bringen mit der ein-

rahmenden Architektur und tnit den verschiedenartigsten

flgürlichen Darstellungen, in welchen sich häuflg die Be-

deutung des Bauwerkes widerspiegelte.

Die Freude an diesem farbigen, abwechslungsreichen

Schmucke der päuser war namentlich im J5. und l 6. Jahr-

hundert so lebhaft, daß ganze Straßenzüge und Plätze mit

monumentalen Historienbildern — manchmal im zusammen-

hängenden Tyklus — bemalt wurden; in der Tontrada

del Gambero in Brescia waren beide Häuserreihen von

Lattanzio Gambara mit farbigen Darstellungen aus der

römischen Mythologie und Geschichte bemalt worden; die

breiten Mandstreifen und Friese, von welchen die Geinälde

eingefaßt wurden, waren grau in grau reliefartig gernalt

und bildeten einen wohlthuenden Kontrast zu den bunten

Bildern; gegenwärtig ist dieser Schmuck nur noch an einem

Pause erhalten, allerdings in leuchtender Farbenfrische, ob-

wohl nie restauriert.

Die verehrungsvolle Begeisterung für gute Wandbilder

war ,so bedeutend, daß die angesehensten Meister jener Zeit

es nicht unter ihrer Würde hielten, ihre Kunst in den Dienst

der Facadenmalerei zu stellen.

Tizian und Giorgione schmückten in Venedig den

Pondaco de’ Tedeschi mit Fresken — auch A. Dürer soll

sich auf seiner italienischen Reise an der Bemalung dieses

Bauwerkes betheiligt haben — Andrea Mantegna bemalte

einige Paläste in Verona, Perin del Vaga solche in Genua,

Suirti die Vorhalle der Tertosa bei pavia u. s. f. Unter

den deutschen Künstlern jener Zeit wandte besonders der

jüngere Polbein den Facadenmalereien die volle Lust und

Kraft zu; am bekanntesten ist das paus „zum Bauerntanz"

in Bafel, zerstört im Anfang dieses Jahrhunderts (abge-

bildet in der „Zeitschrift des Bayer. Kunstgewerbe-Vereins"

s878, Tafel 3-P.

pans Burgkmair's Fresken am Fuggerhause in Augs-

burg waren zu großer Berühmtheit gelangt; leider sind nur

im Pose noch wenige Reste erhalten.

Von der pand des Tobias Stimmer rührt die vor-

treffliche Malerei an: Pause „zun: Ritter" in Schaffhausen

her; gemalt (570, renoviert s76ft (abgebildet in der „Zeit-

schrift des Bayer. Kunstgewerbe-Vereins" j887 Taf. f öc 2).

Der Glanz dieser Künstlernamen allein bürgt uns für

den hohen Werth jener Werke.

Die Gegenstände der Facadenmalerei sind die denkbar

n:annigfaltigsten.

Für das Ornamentale waren, wie schon erwähnt, zu-

nächst die Festdecorationen vorbildlich; dazu kommen noch

farbige Fries- und Flächenornamente, häuflg grau in grau

auf blauem oder goldfarbigem pintergrunde.

Auch für das Figürliche wurden vielleicht Gelegcn-

hcitsdecorationen zum Vorbilde genomn:en. Wir wissen

wenigstens, daß in die Nischen der Ehrenpforten lebende

Figuren mit reichen Gewändern zu stehen kamen, meist bezieh-

ungsvolle Allegorien: Justitia, Prudentia, Temperantia rc.

Für die größeren figürlichen Eoinpofltionen bot die

biblische Geschichte, die Mythologie, das ganze Gebiet der

Weltgeschichte — besonders die heimathliche — eine uner-

schöpfliche Fülle von Biotiven; dazu kommen Illustrationen

bekannter Märchen, Fabeln und Sprichwörter, häufig mit

derbem pumor gewürzt. Auch das Genre ist vertreten,

besonders in Deutschland, wo lustige Bauerntänze ebenso

gern dargestellt wurden, als die beliebten „Todtentänze."

Die Landschaft tritt nur nebensächlich als pintergrund auf,

erst in: späten Barock als selbstständiges Bild.

4'

3n Venedig selbst sind diese wie die späteren Facaden-

malereien von der aussteigenden Bodenfeuchtigkeitzerstörtworden.

Schon im frühen Mittelalter hat man auch mit

Madonnenbildern und Darstellungen aus der biblischen

Geschichte die Mauern geschmückt. (Dom zu Vrvieto,

Bigallo in Florenz.)

Ganz besonders aber mögen die Festdekorationen

des prunkliebenden Mittelalters Anlaß gegeben haben, der

bunten Pracht der mit Teppichen und Guirlanden, mit

Fruchtgehängen, Blumen und flatternden Bändern, mit

vom Rathhaus in Ulm (vgl. S. 3 Spalte ().

Trophäen, Mappen, Medaillons und Schrifttafeln geschmück-

ten päuser Dauer zu verleihen, indem inan diese ursprünglich

nur vorgehängten Dekorationen auf die Mandfläche malte.

Trient und Verona zeigen sehr schöne Beispiele von gemaltem

Guirlanden-Schmuck aus dem i(5. und f6. Jahrhundert.

Die Renaissance, jene frische Zeit des Wiederauf-

blühens der Künste und Wissenschaften, hat es mit der ihr

eigenen schöpferischen Kraft verstanden, diese Dekorations-

motivs in harmonischen Einklang zu bringen mit der ein-

rahmenden Architektur und tnit den verschiedenartigsten

flgürlichen Darstellungen, in welchen sich häuflg die Be-

deutung des Bauwerkes widerspiegelte.

Die Freude an diesem farbigen, abwechslungsreichen

Schmucke der päuser war namentlich im J5. und l 6. Jahr-

hundert so lebhaft, daß ganze Straßenzüge und Plätze mit

monumentalen Historienbildern — manchmal im zusammen-

hängenden Tyklus — bemalt wurden; in der Tontrada

del Gambero in Brescia waren beide Häuserreihen von

Lattanzio Gambara mit farbigen Darstellungen aus der

römischen Mythologie und Geschichte bemalt worden; die

breiten Mandstreifen und Friese, von welchen die Geinälde

eingefaßt wurden, waren grau in grau reliefartig gernalt

und bildeten einen wohlthuenden Kontrast zu den bunten

Bildern; gegenwärtig ist dieser Schmuck nur noch an einem

Pause erhalten, allerdings in leuchtender Farbenfrische, ob-

wohl nie restauriert.

Die verehrungsvolle Begeisterung für gute Wandbilder

war ,so bedeutend, daß die angesehensten Meister jener Zeit

es nicht unter ihrer Würde hielten, ihre Kunst in den Dienst

der Facadenmalerei zu stellen.

Tizian und Giorgione schmückten in Venedig den

Pondaco de’ Tedeschi mit Fresken — auch A. Dürer soll

sich auf seiner italienischen Reise an der Bemalung dieses

Bauwerkes betheiligt haben — Andrea Mantegna bemalte

einige Paläste in Verona, Perin del Vaga solche in Genua,

Suirti die Vorhalle der Tertosa bei pavia u. s. f. Unter

den deutschen Künstlern jener Zeit wandte besonders der

jüngere Polbein den Facadenmalereien die volle Lust und

Kraft zu; am bekanntesten ist das paus „zum Bauerntanz"

in Bafel, zerstört im Anfang dieses Jahrhunderts (abge-

bildet in der „Zeitschrift des Bayer. Kunstgewerbe-Vereins"

s878, Tafel 3-P.

pans Burgkmair's Fresken am Fuggerhause in Augs-

burg waren zu großer Berühmtheit gelangt; leider sind nur

im Pose noch wenige Reste erhalten.

Von der pand des Tobias Stimmer rührt die vor-

treffliche Malerei an: Pause „zun: Ritter" in Schaffhausen

her; gemalt (570, renoviert s76ft (abgebildet in der „Zeit-

schrift des Bayer. Kunstgewerbe-Vereins" j887 Taf. f öc 2).

Der Glanz dieser Künstlernamen allein bürgt uns für

den hohen Werth jener Werke.

Die Gegenstände der Facadenmalerei sind die denkbar

n:annigfaltigsten.

Für das Ornamentale waren, wie schon erwähnt, zu-

nächst die Festdecorationen vorbildlich; dazu kommen noch

farbige Fries- und Flächenornamente, häuflg grau in grau

auf blauem oder goldfarbigem pintergrunde.

Auch für das Figürliche wurden vielleicht Gelegcn-

hcitsdecorationen zum Vorbilde genomn:en. Wir wissen

wenigstens, daß in die Nischen der Ehrenpforten lebende

Figuren mit reichen Gewändern zu stehen kamen, meist bezieh-

ungsvolle Allegorien: Justitia, Prudentia, Temperantia rc.

Für die größeren figürlichen Eoinpofltionen bot die

biblische Geschichte, die Mythologie, das ganze Gebiet der

Weltgeschichte — besonders die heimathliche — eine uner-

schöpfliche Fülle von Biotiven; dazu kommen Illustrationen

bekannter Märchen, Fabeln und Sprichwörter, häufig mit

derbem pumor gewürzt. Auch das Genre ist vertreten,

besonders in Deutschland, wo lustige Bauerntänze ebenso

gern dargestellt wurden, als die beliebten „Todtentänze."

Die Landschaft tritt nur nebensächlich als pintergrund auf,

erst in: späten Barock als selbstständiges Bild.