Air größere Friese eignete sich vorzüglich die Dar-

stellung von Triumph- und Festzügen, von Uriegsscenen und

Jagden; in Rom meist grau in grau gemalt, z. B. ain

Pal. Ricci von Polidoro da Taravaggio und Malurino;

nur die Trophäen sind bronzebraun gehalten. (Pergl. die

Abbildung S. H).

Buntfarbige Uinderfriese von entzückender peiterkeit

waren besonders in Oberitalien beliebt; vergl. die Beinal-

ung des Pal. Murari in Verona, Tafel Ts sind lustige,

singende und springende Uinderschaaren, welche sich necken

und balgen und allerhand Unfug treiben.

Ain ansprechendsten erscheinen uns jene

Bilder, welche in Beziehung stehen zunr

Pause selbst oder zur Stadt, in der sie ent-

standen: Ueber Airchenportalen finden wir

peiligenbilder, an Friedhofskapellen Todten-

tänze und das jüngste Gericht, an Spitälern

die Werke der Barmherzigkeit, an Rath-

häusern die chistiria, Prudentia, ic,, in See-

städten den Seehandel mit großen Schiffen

und Seehelden dargestellt.

In Süddeutschland boten die sogenannten

Pausnamen — fast jedes Wohnhaus hatte

seinen eigenen Beinamen, z. B. „zur Rose,"

„zunr silbernen Brunnen," „zunr Glücksrad,"

— Anlaß zu beziehungsvollen Bildern; vergl.

das paus „zum Ritter" in Schaffhausen —

siehe oben —, „zum Goliath" in Regensburg,

mit seinenr Riesen, der einige Stockwerke hoch

sich reckt; bekannt ist auch der „weiße Adler"

in Stein anr Rhein (abgebildet in „Lambert &

Stahl, Motive der deutschen Architektur I.") rc.

Die großen Rathhausuhren, sowie die

sehr beliebten Sonnenuhren wurden gerrre

mit reicher Malerei umrahint; die vier Jahres-

zeiten, die menschlichen Lebensalter, auch

Sonne, Mond rnrd Sterne, sowie die Zeichen

des Thierkreises, Tag und Nacht, Leben und

Tod, und viele andere Motive verlockten zu

immer neuen Tompositionen.

Um all diese Bilder und Ornamente init

der Fenster- und Thürtheilung der Facade in

Einklang zu bringen, wurden architekton-

ische Vermittlungen nöthig, welche meist eben-

falls nur gemalt waren, während die wirklichen

Fenster und Thürumrahmungen aus einem

festen Material aus paustein oder Terracottä

gebildet wurden, wo es einigermaßen die

Buttel erlaubten. Die frühe Renaissance versteht es sehr glück-

lich, bei geschickter Flächentheilung eine leicht einrahmende,

inehr spielend gehaltene Architektur aufzumalen, init zarter

Andeutung der perspektivischen Seiten- und Unteransichten.

Uebrigens sind auch aus dem späteii Mittelalter derartige

architektonische Außenmalereien noch erhalten, beispielsweise

am Rathhause zu Ulm (Abbildung S. 2); bemerkens-

werth sind die gut genialten Schlagschatten.

Wie in den italienischen Bauten voii jeher, ent-

sprechend dein überlieferten monuinentalen Sinne der Aiitike,

eine große Regelmäßigkeit der Stockwerks- uiid Fenstertheilung

angestrebt wurde, während in Deutschland der

gesprochene Sinn des Mittelalters für malerische, unregel-

mäßige Gruppirung bis weit hinein in die Renaissancezeit

fortlebte, so spiegelt sich diese Verschiedenheit des nationalen

Geschiiiackes auch iit den Aompositionen der Facadenmalerei

wieder. Daß dabei gegenseitige Beeinflußungen nicht aus-

bleiben konnten, ist leicht erklärlich, wenn man an den regen

Verkehr denkt, welcher namentlich zwischen Süddeutschland

und Oberitalien seit dem Mittelalter bestand; jedoch wurde

der Grundzug der beiden Uunstcharaktere dadurch nicht ver-

wischt. Tin bezeichnendes Beispiel der italienischen Anordnung

aus-

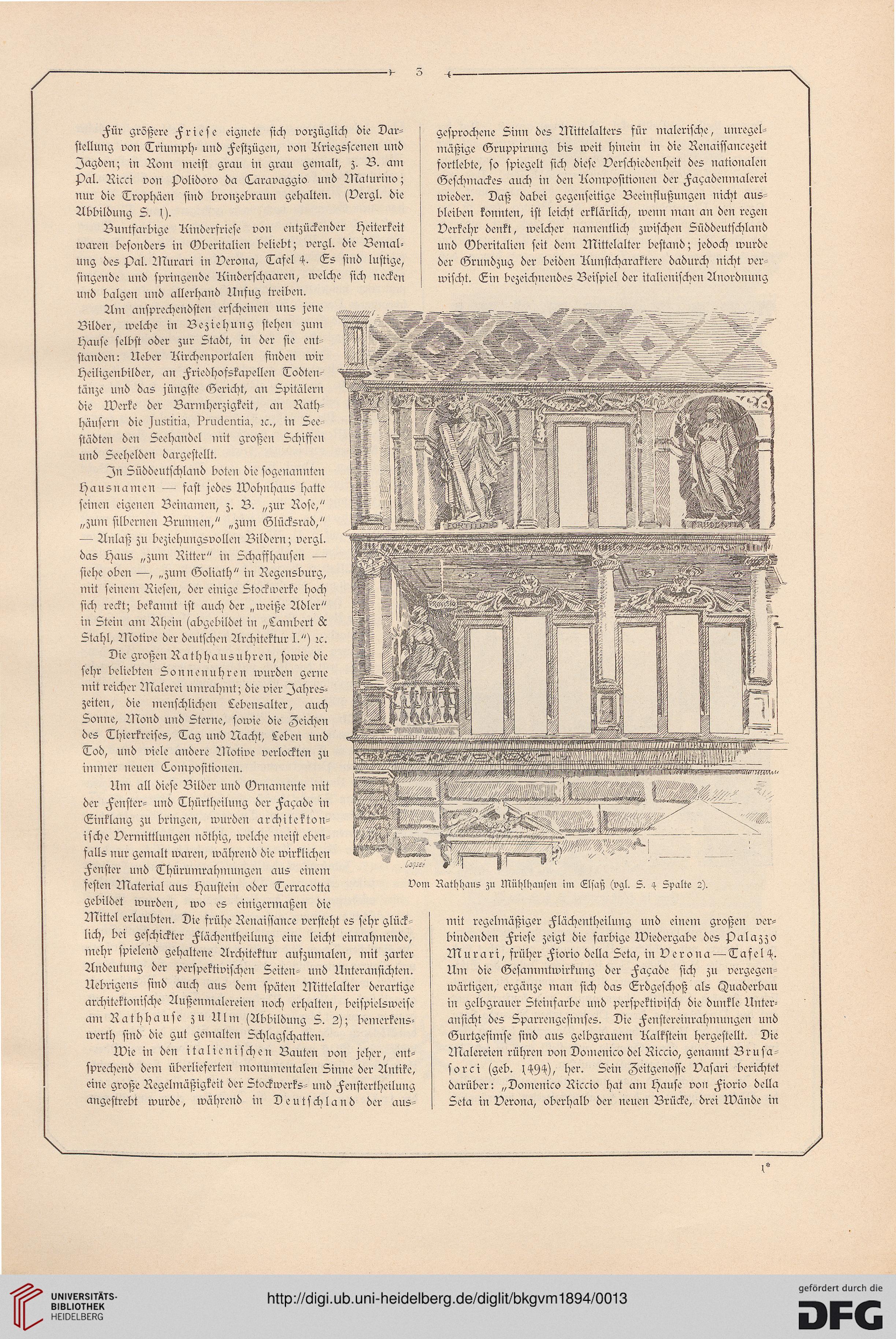

Ooin Rathhaus zu Mühlhausen im Elsaß (vgl. S. 4 Spalte 2).

mit regelmäßiger Flächentheilung uitd einem großen ver-

bindenden Friese zeigt die farbige Wiedergabe des Palazzo

Murari, früher Fiorio della Seta, in Verona — Tafelp

Um die Gesammtwirkung der Facade sich zu vergegen-

wärtigen, ergänze man sich das Erdgeschoß als ^uaderbau

in gelbgrauer Steinfarbe uitd perspektivisch die dunkle Unter-

ansicht des Sparrengesimses. Die Fenstereinrahtnungen und

Gurtgesimse sind aus gelbgrauenr Ualkstein hergestellt. Die

Malereien rühren von Domenico del Riccio, genannt Brusa-

sorci (geb. her. Sein Zeitgenosse Vasari berichtet

darüber: „Domenico Riccio hat am Pause von Fiorio della

Seta in Verona, oberhalb der neuen Brücke,, drei Wände in

stellung von Triumph- und Festzügen, von Uriegsscenen und

Jagden; in Rom meist grau in grau gemalt, z. B. ain

Pal. Ricci von Polidoro da Taravaggio und Malurino;

nur die Trophäen sind bronzebraun gehalten. (Pergl. die

Abbildung S. H).

Buntfarbige Uinderfriese von entzückender peiterkeit

waren besonders in Oberitalien beliebt; vergl. die Beinal-

ung des Pal. Murari in Verona, Tafel Ts sind lustige,

singende und springende Uinderschaaren, welche sich necken

und balgen und allerhand Unfug treiben.

Ain ansprechendsten erscheinen uns jene

Bilder, welche in Beziehung stehen zunr

Pause selbst oder zur Stadt, in der sie ent-

standen: Ueber Airchenportalen finden wir

peiligenbilder, an Friedhofskapellen Todten-

tänze und das jüngste Gericht, an Spitälern

die Werke der Barmherzigkeit, an Rath-

häusern die chistiria, Prudentia, ic,, in See-

städten den Seehandel mit großen Schiffen

und Seehelden dargestellt.

In Süddeutschland boten die sogenannten

Pausnamen — fast jedes Wohnhaus hatte

seinen eigenen Beinamen, z. B. „zur Rose,"

„zunr silbernen Brunnen," „zunr Glücksrad,"

— Anlaß zu beziehungsvollen Bildern; vergl.

das paus „zum Ritter" in Schaffhausen —

siehe oben —, „zum Goliath" in Regensburg,

mit seinenr Riesen, der einige Stockwerke hoch

sich reckt; bekannt ist auch der „weiße Adler"

in Stein anr Rhein (abgebildet in „Lambert &

Stahl, Motive der deutschen Architektur I.") rc.

Die großen Rathhausuhren, sowie die

sehr beliebten Sonnenuhren wurden gerrre

mit reicher Malerei umrahint; die vier Jahres-

zeiten, die menschlichen Lebensalter, auch

Sonne, Mond rnrd Sterne, sowie die Zeichen

des Thierkreises, Tag und Nacht, Leben und

Tod, und viele andere Motive verlockten zu

immer neuen Tompositionen.

Um all diese Bilder und Ornamente init

der Fenster- und Thürtheilung der Facade in

Einklang zu bringen, wurden architekton-

ische Vermittlungen nöthig, welche meist eben-

falls nur gemalt waren, während die wirklichen

Fenster und Thürumrahmungen aus einem

festen Material aus paustein oder Terracottä

gebildet wurden, wo es einigermaßen die

Buttel erlaubten. Die frühe Renaissance versteht es sehr glück-

lich, bei geschickter Flächentheilung eine leicht einrahmende,

inehr spielend gehaltene Architektur aufzumalen, init zarter

Andeutung der perspektivischen Seiten- und Unteransichten.

Uebrigens sind auch aus dem späteii Mittelalter derartige

architektonische Außenmalereien noch erhalten, beispielsweise

am Rathhause zu Ulm (Abbildung S. 2); bemerkens-

werth sind die gut genialten Schlagschatten.

Wie in den italienischen Bauten voii jeher, ent-

sprechend dein überlieferten monuinentalen Sinne der Aiitike,

eine große Regelmäßigkeit der Stockwerks- uiid Fenstertheilung

angestrebt wurde, während in Deutschland der

gesprochene Sinn des Mittelalters für malerische, unregel-

mäßige Gruppirung bis weit hinein in die Renaissancezeit

fortlebte, so spiegelt sich diese Verschiedenheit des nationalen

Geschiiiackes auch iit den Aompositionen der Facadenmalerei

wieder. Daß dabei gegenseitige Beeinflußungen nicht aus-

bleiben konnten, ist leicht erklärlich, wenn man an den regen

Verkehr denkt, welcher namentlich zwischen Süddeutschland

und Oberitalien seit dem Mittelalter bestand; jedoch wurde

der Grundzug der beiden Uunstcharaktere dadurch nicht ver-

wischt. Tin bezeichnendes Beispiel der italienischen Anordnung

aus-

Ooin Rathhaus zu Mühlhausen im Elsaß (vgl. S. 4 Spalte 2).

mit regelmäßiger Flächentheilung uitd einem großen ver-

bindenden Friese zeigt die farbige Wiedergabe des Palazzo

Murari, früher Fiorio della Seta, in Verona — Tafelp

Um die Gesammtwirkung der Facade sich zu vergegen-

wärtigen, ergänze man sich das Erdgeschoß als ^uaderbau

in gelbgrauer Steinfarbe uitd perspektivisch die dunkle Unter-

ansicht des Sparrengesimses. Die Fenstereinrahtnungen und

Gurtgesimse sind aus gelbgrauenr Ualkstein hergestellt. Die

Malereien rühren von Domenico del Riccio, genannt Brusa-

sorci (geb. her. Sein Zeitgenosse Vasari berichtet

darüber: „Domenico Riccio hat am Pause von Fiorio della

Seta in Verona, oberhalb der neuen Brücke,, drei Wände in