/

4- 39

\

geschliffenem Glas von f30 cm höhe, und Schalen, deren

feinste Schnitte mit bloßem Auge fast nicht mehr erkenn-

bar waren, — die letztere Firma setzte gar einen 3'/- m

hohen Tandelaber zusammen und stattete ihre Gose, die tm

Glanze des elektrischen Lichtes geradezu Funken sprühte, mit

Schüsseln von 40 cm Durchmesser, Schalen mit aus- und

eingebogenem Rand und tausend anderen großen und kleinen

Prachtstücken aus.') — Das von der United States Glass

Co. in Pittsburg (penn.) gebrachte Preßglas nähert sich dem

geschnittenen Glas besonders dadurch, daß der stehenbleibende

Theil der ursprünglichen Oberfläche nachträglich durch irgend

ein neues Verfahren mit einem Ueberfang versehen wird.

— Von der schon früher erwähnten Verwendung geschnittenen

Glases zur Wanddekoration brachte auch die Ausstellung

zahlreiche Beispiele.

Die amerikanische Aeramik kann man in zwei große

Gruppen zerlegen, die Baukeramik und die Geschirrbranche.

In der Baukermnik, besonders in den Terrakotten dürfen

die Leistungen technisch als unübertrefflich bezeichnet werden:

aber auch nach der künstlerischen Seite finden sich sehr be-

achtenswertste Aloinente. Rapitelle, Pilasterfüllungen sind

sogar bisweilen nicht abgeformt, sondern direkt in Thon

modellirt und gebrannt; mit Auszeichnung verdient hier

die Northwestern Terra Cotta Co. in Thicago genannt

zu werden. Dem Gebiet der Baukeramik gehören auch

die Wandflächen, Ramineinfassungen, Schankbrunnen an.

Letztere bilden eine Art Buffet; in dessen Innern sind die

Getränkebehälter aufgestellt, welche ihren Inhalt durch zahl-

reiche an der Außenwand angebrachte pähne entleeren.

Arbeiten dieser Art haben Low s Art Tile Soda Fountains

in Buffalo (New-Pork) gebracht — technisch sehr lobenswertst,

reich in der Tomposition, aber künstlerisch wenig befriedigend.

Die Porzellan- und Fayencefabriken Amerika's haben

eine quantitativ sehr ansehnliche Gruppe zusammengestellt,

die technisch manches Gute, Rünstlcrisch sehr wenig Schönes

enthält. Sachen, deren sich bei uns die kleinste Fabrik

schämen würde, wurden hier als Ausstellungsstücke vorge-

führt, und elenden pate-su r-pate-Rlsckfsreien auf blaugrun-

dirten Vasen wird durch Einbettung in sammtene Futterale

— wahrscheinlich auch durch hohe Preise — ein künstlerischer

Werth angedichtet, an den Niemand glaubt als der auf

seine eigenen Produkte stets stolze Amerikaner. Für einen

feineren Ausbau der Gefäße hat inan offenbar noch kein

Empfinden, noch weniger für eine zarte Dekoration. An-

klänge ait alle Stilarten mischen sich bunt durcheinander

ohne die bei Tiffany beobachtete Verschmelzung; man will

durchaus Neues suchen und bringt dann unter reichlicher

Anwendung von Vergoldung breite Akanthusblätter und

gespreizte Blumen größten Maaßstabs auf das Geschirr —

mißverstandenes Rocaille läßt man in zersetzte Ränder aus-

arten und die penkel müssen sich alle möglichen Verrenk-

ungen gefallen lassen — nur um originell zu sein.

Zeugniß von der in amerikanischen Dilettantenkreisen

blühenden Liebhaberei des Porzellanmalers gaben auf der

Ausstellung nur die Columbian ceramic society und die

Wilke Art School (beide in Thicago); leider fehlte den

Ausführungen die richtige Grundlage, ein solides zeichnerisches

Rönnen!

-) Als besonderes. Aunststück seien noch einige Flaschen genormt,

die bis zn ; m hoch waren.

X_

Wahrhaft schön und zwar nicht nur im Vergleich mit

den übrigen amerikanischen Thonwaaren siitd die Töpfereien

der Rockwood-Pottery in Tincinnati; diese Sachen

hätten ebenso gut in der englischen Abtheilung stehen können.

Es sind zwar nur einfache, glatte Gefäße, in der Form

z. Th. antiken Vasen nachgebildet, z. Th. für die Gebrauchs-

zwecke der Gegenwart erfunden, mit einfachen glatten penkeln,

— aber außerordentlich geschmackvoll geziert nrit naturalistisch

aufgesaßten Blurnen und allerlei kleinem Gethier, ihren

Pauptreiz erhalten diese in ganz flachem Relief (ntit dem

„pörnchen") in verschiedenfarbigem Schlicker und nrit künst-

lerischer Freiheit aufgetragenen Dekors durch ihre mehr-

farbigen Glasuren, welche jedem einzelnen Stück einen reichen

Farbenwechsel verleihen; an einem Stück spielt die Glasur

von hellgelb bis tiefbraunroth, an einem andern erbsengrün

bis schwarzblau, — und der spiegelnde Glanz der Ober-

fläche, zu welchem sich manchmal Aventurineffekte gesellen,

gibt all diesen Stücken eine Tiefe und Leuchtkraft von un-

widerstehlichein Reiz. *) — Wie Gorham solche Gefäße in

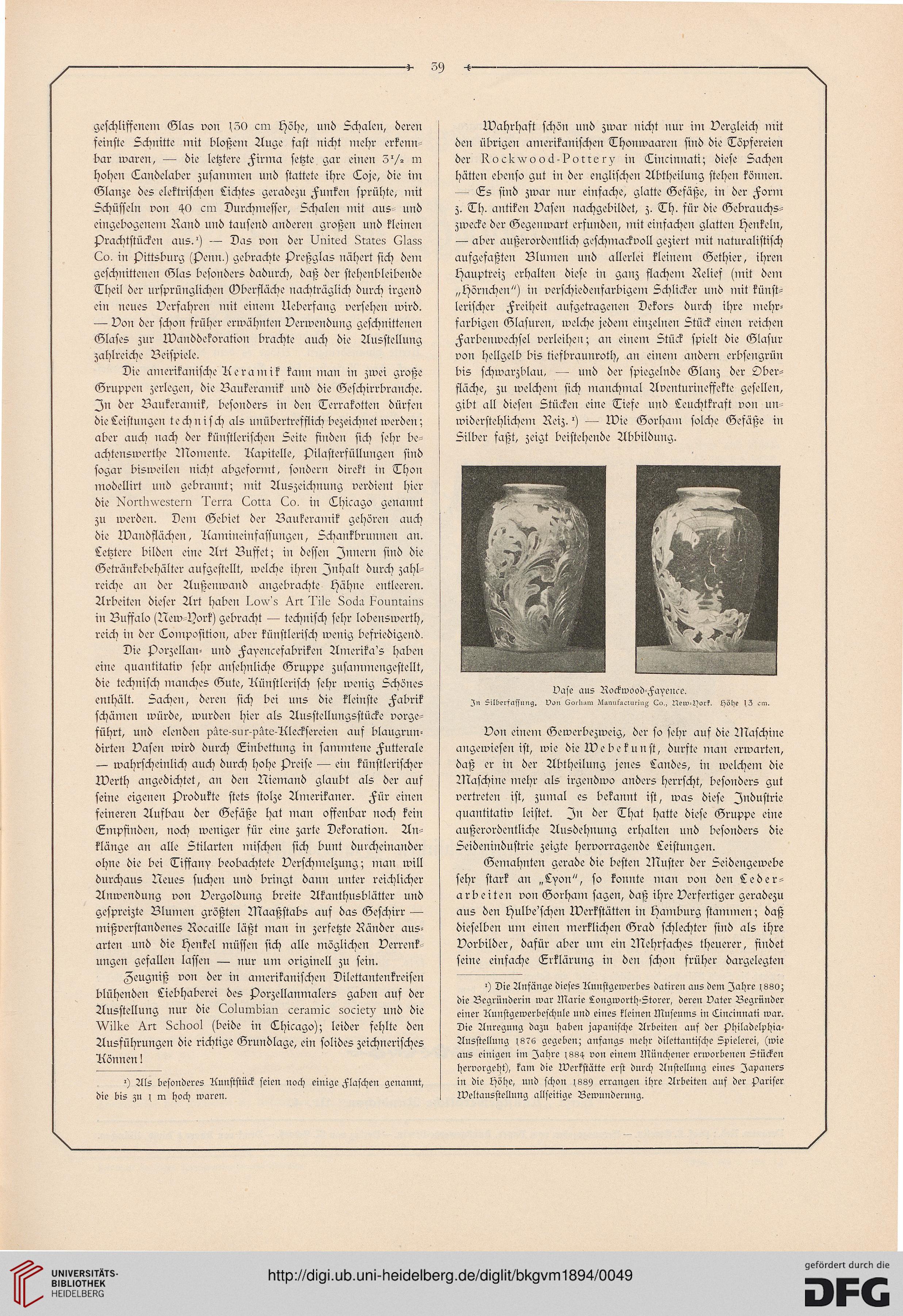

Silber saßt, zeigt beistehende Abbildung.

Vase aus Rockwood-Fayence.

In Gilbet fassnng. Don Gorham Manufacturing Co., Nerv-^ork. Höhe J3 cm.

Von einem Gewerbezweig, der so sehr auf die Maschine

angewiesen ist, wie die Webekunst, durfte man erwarten,

daß er in der Abtheilung jenes Landes, in welchem die

Maschine mehr als irgendwo anders herrscht, besonders gut

vertreten ist, zumal es bekamtt ist, was diese Industrie

quantitativ leistet. In der That hatte diese Gruppe eilte

außerordentliche Ausdehnung erhalten und besonders die

Seidenindustrie zeigte hervorragende Leistungen.

Gemahnten gerade die besten Wüster der Seidengewebe

sehr stark an „Lyon", so konnte man von den Leder-

arbeiten von Gorham sagen, daß ihre Verfertiger geradezu

aus den lhulbe'schen Werkstätten in Hamburg stammen; daß

dieselben um eilten merklichen Grad schlechter sind als ihre

Vorbilder, dafür aber um ein Mehrfaches theuerer, flitdet

feine einfache Erklärung in den fchoit früher dargelegten

9 Die Anfänge dieses Aunstgewerbes datiren aus dem Jahre ;880;

die Begründerin war Marie Longworth-Storer, deren Vater Begründer

einer Aunstgewerbeschulo und eines kleinen Museums nt Cincinnati war.

Die Anregung dazu haben japanische Arbeiten auf der Philadelphia-

Ausstellung ;876 gegeben; anfangs mehr dilettantische Spielerei, (wie

aus einigen im Jahre ;88<t von einem Münchener erworbenen Stücken

hervorgcht), kam die Werkstätte erst durch Anstellung eines Japaners

in die bjöhe, und schon ;88J errangen ihre Arbeiten auf der pariser

Weltausstellung allseitige Bewunderung.

/

4- 39

\

geschliffenem Glas von f30 cm höhe, und Schalen, deren

feinste Schnitte mit bloßem Auge fast nicht mehr erkenn-

bar waren, — die letztere Firma setzte gar einen 3'/- m

hohen Tandelaber zusammen und stattete ihre Gose, die tm

Glanze des elektrischen Lichtes geradezu Funken sprühte, mit

Schüsseln von 40 cm Durchmesser, Schalen mit aus- und

eingebogenem Rand und tausend anderen großen und kleinen

Prachtstücken aus.') — Das von der United States Glass

Co. in Pittsburg (penn.) gebrachte Preßglas nähert sich dem

geschnittenen Glas besonders dadurch, daß der stehenbleibende

Theil der ursprünglichen Oberfläche nachträglich durch irgend

ein neues Verfahren mit einem Ueberfang versehen wird.

— Von der schon früher erwähnten Verwendung geschnittenen

Glases zur Wanddekoration brachte auch die Ausstellung

zahlreiche Beispiele.

Die amerikanische Aeramik kann man in zwei große

Gruppen zerlegen, die Baukeramik und die Geschirrbranche.

In der Baukermnik, besonders in den Terrakotten dürfen

die Leistungen technisch als unübertrefflich bezeichnet werden:

aber auch nach der künstlerischen Seite finden sich sehr be-

achtenswertste Aloinente. Rapitelle, Pilasterfüllungen sind

sogar bisweilen nicht abgeformt, sondern direkt in Thon

modellirt und gebrannt; mit Auszeichnung verdient hier

die Northwestern Terra Cotta Co. in Thicago genannt

zu werden. Dem Gebiet der Baukeramik gehören auch

die Wandflächen, Ramineinfassungen, Schankbrunnen an.

Letztere bilden eine Art Buffet; in dessen Innern sind die

Getränkebehälter aufgestellt, welche ihren Inhalt durch zahl-

reiche an der Außenwand angebrachte pähne entleeren.

Arbeiten dieser Art haben Low s Art Tile Soda Fountains

in Buffalo (New-Pork) gebracht — technisch sehr lobenswertst,

reich in der Tomposition, aber künstlerisch wenig befriedigend.

Die Porzellan- und Fayencefabriken Amerika's haben

eine quantitativ sehr ansehnliche Gruppe zusammengestellt,

die technisch manches Gute, Rünstlcrisch sehr wenig Schönes

enthält. Sachen, deren sich bei uns die kleinste Fabrik

schämen würde, wurden hier als Ausstellungsstücke vorge-

führt, und elenden pate-su r-pate-Rlsckfsreien auf blaugrun-

dirten Vasen wird durch Einbettung in sammtene Futterale

— wahrscheinlich auch durch hohe Preise — ein künstlerischer

Werth angedichtet, an den Niemand glaubt als der auf

seine eigenen Produkte stets stolze Amerikaner. Für einen

feineren Ausbau der Gefäße hat inan offenbar noch kein

Empfinden, noch weniger für eine zarte Dekoration. An-

klänge ait alle Stilarten mischen sich bunt durcheinander

ohne die bei Tiffany beobachtete Verschmelzung; man will

durchaus Neues suchen und bringt dann unter reichlicher

Anwendung von Vergoldung breite Akanthusblätter und

gespreizte Blumen größten Maaßstabs auf das Geschirr —

mißverstandenes Rocaille läßt man in zersetzte Ränder aus-

arten und die penkel müssen sich alle möglichen Verrenk-

ungen gefallen lassen — nur um originell zu sein.

Zeugniß von der in amerikanischen Dilettantenkreisen

blühenden Liebhaberei des Porzellanmalers gaben auf der

Ausstellung nur die Columbian ceramic society und die

Wilke Art School (beide in Thicago); leider fehlte den

Ausführungen die richtige Grundlage, ein solides zeichnerisches

Rönnen!

-) Als besonderes. Aunststück seien noch einige Flaschen genormt,

die bis zn ; m hoch waren.

X_

Wahrhaft schön und zwar nicht nur im Vergleich mit

den übrigen amerikanischen Thonwaaren siitd die Töpfereien

der Rockwood-Pottery in Tincinnati; diese Sachen

hätten ebenso gut in der englischen Abtheilung stehen können.

Es sind zwar nur einfache, glatte Gefäße, in der Form

z. Th. antiken Vasen nachgebildet, z. Th. für die Gebrauchs-

zwecke der Gegenwart erfunden, mit einfachen glatten penkeln,

— aber außerordentlich geschmackvoll geziert nrit naturalistisch

aufgesaßten Blurnen und allerlei kleinem Gethier, ihren

Pauptreiz erhalten diese in ganz flachem Relief (ntit dem

„pörnchen") in verschiedenfarbigem Schlicker und nrit künst-

lerischer Freiheit aufgetragenen Dekors durch ihre mehr-

farbigen Glasuren, welche jedem einzelnen Stück einen reichen

Farbenwechsel verleihen; an einem Stück spielt die Glasur

von hellgelb bis tiefbraunroth, an einem andern erbsengrün

bis schwarzblau, — und der spiegelnde Glanz der Ober-

fläche, zu welchem sich manchmal Aventurineffekte gesellen,

gibt all diesen Stücken eine Tiefe und Leuchtkraft von un-

widerstehlichein Reiz. *) — Wie Gorham solche Gefäße in

Silber saßt, zeigt beistehende Abbildung.

Vase aus Rockwood-Fayence.

In Gilbet fassnng. Don Gorham Manufacturing Co., Nerv-^ork. Höhe J3 cm.

Von einem Gewerbezweig, der so sehr auf die Maschine

angewiesen ist, wie die Webekunst, durfte man erwarten,

daß er in der Abtheilung jenes Landes, in welchem die

Maschine mehr als irgendwo anders herrscht, besonders gut

vertreten ist, zumal es bekamtt ist, was diese Industrie

quantitativ leistet. In der That hatte diese Gruppe eilte

außerordentliche Ausdehnung erhalten und besonders die

Seidenindustrie zeigte hervorragende Leistungen.

Gemahnten gerade die besten Wüster der Seidengewebe

sehr stark an „Lyon", so konnte man von den Leder-

arbeiten von Gorham sagen, daß ihre Verfertiger geradezu

aus den lhulbe'schen Werkstätten in Hamburg stammen; daß

dieselben um eilten merklichen Grad schlechter sind als ihre

Vorbilder, dafür aber um ein Mehrfaches theuerer, flitdet

feine einfache Erklärung in den fchoit früher dargelegten

9 Die Anfänge dieses Aunstgewerbes datiren aus dem Jahre ;880;

die Begründerin war Marie Longworth-Storer, deren Vater Begründer

einer Aunstgewerbeschulo und eines kleinen Museums nt Cincinnati war.

Die Anregung dazu haben japanische Arbeiten auf der Philadelphia-

Ausstellung ;876 gegeben; anfangs mehr dilettantische Spielerei, (wie

aus einigen im Jahre ;88<t von einem Münchener erworbenen Stücken

hervorgcht), kam die Werkstätte erst durch Anstellung eines Japaners

in die bjöhe, und schon ;88J errangen ihre Arbeiten auf der pariser

Weltausstellung allseitige Bewunderung.

/