■5- ^2 •*

\

bildeten dann theuere Andenken. Der warme Inhalt des

Gefäßes, gewöhnlich eine besondere Art Suppe mit pühner-

fleisch, wurde mit den: Deckel zugedeckt; dieser hatte auf der

oberen Seite drei knopsartige Füße, aus welche er, ab-

genommen, gestellt und als vorgewärmter Teller sofort in

Gebrauch genommen werden konnte.

Man findet auch schöne Faienceringe, die sich ausnehmen

wie die übriggebliebene aufrechte Wandung einer solchen

Schüssel; dieselben ruhen auf einem polzteller und sie dienten

zunr Aufträgen von frischgesottenen Aartoffeln in der Schale.

In einigen Vrten im Gebirge trifft man hie und da nach

deren hölzerne Nachkommen. Zweckmäßigkeit und Schönheit

reichten sich hier die pand.

Tine ungemein große Mannigfaltigkeit entwickelte die

Faience-Industrie in der Beschaffung von Blumenvasen.

Der Blumenschmuck und die Vorliebe für denselben kam

bei uns erst durch die Einführung orientalischer Gewächse

so recht in Ausnahme uud mit den Blumen selbst erhielten

wir auch die orientalischen Vasenformen, deren schönste das

alte Persien lieferte; dem orientalischen Brauch, die Blumen

möglichst einzeln zur Geltung zu bringen, trugen diese Vasen

durch ihre um eine mittlere Oeffnung angeordneten seitlichen

Aelche Rechnung (Abbildung 7 und HO).

polland ahmte diese Vasen nach, allerdings in etwas

weniger feiner Form; aber als dann die Vorliebe für gewisse

Blumenspezialitäten z. B. Tulpen allgemein wurde, wurde

mehr auf den Zweck als die Schönheit gesehen und so ent-

standen Blumenbehälter zuin Aushängen an den Wänden,

zum Stellen aus den Tisch mit einem viellöcherigen Ein-

satzstück, welches jeder Blume einen besonderen Platz im

Gefäße sicherte. Wie brauchbar diese Formen in der Gegen-

wart sich wieder verwenden ließen, das bedarf wohl, nach-

dem wir doch mehr und mehr von der barbarischen Sitte,

die Blumen auf Draht zu binden, abkommen, keiner weitern

Erwähnung (Abbildung 8, st, U und Tafel s7).

Zum Schluß sei noch ein recht zierliches süddeutsches

Faiencegefäß erwähnt, das von den Antiquaren den Nanien

Dreibrüderkrügerl erhielt, in Wirklichkeit aber nichts

anderes ist als eine dreifache Blumenvase von der glück-

lichsten Erfindung') (Abbildung s2).

Möchten diese Zeilen dazu beitragen, daß unsere Aunst-

handwerker auch solchen vergessenen Schönheiten aus alter

Zeit ihre Aufmerksamkeit schenken und möchten sie unsere

Lainmlungen anders studiren als der Amerikaner unsere

Landschaftsschönheiten, vor denen er, in seinen: Bädeker

lesend, gleichgiltig vorbeigeht.

st Auch unter den Schliemann'schen Funden von Vissarlik, wie

überhaupt in der antiken Keramik, finden sich verschiedene Variationen

zusammengesetzter Gesäße, die sehr wohl den heutigen Blumenvasen

als Vorbild dienen können. Neuere Versuche dieser Art sind abge-

bildet in dieser Zeitschrift, Iahrg. ;886 Taf. 3 und in der „Gewerbe-

hallest ;887 Taf. 7. D. Red.

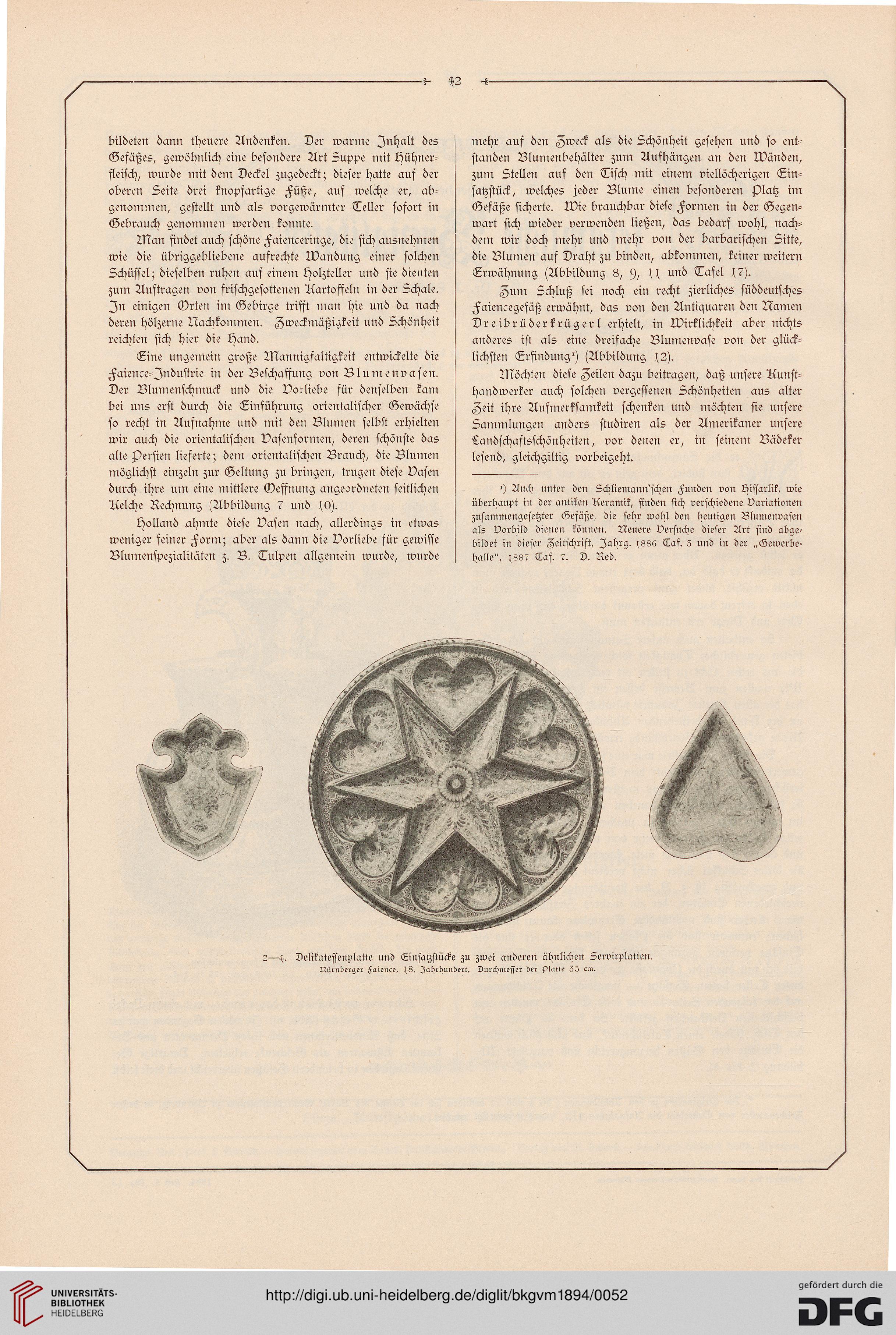

2—Velikatessenxlatte und Linsatzstücke zu zwei anderen ähnlichen Servirplatten.

Nürnberger Faience, ^8. Jahrhundert. Durchmesser der Platte 35 cm.

\

bildeten dann theuere Andenken. Der warme Inhalt des

Gefäßes, gewöhnlich eine besondere Art Suppe mit pühner-

fleisch, wurde mit den: Deckel zugedeckt; dieser hatte auf der

oberen Seite drei knopsartige Füße, aus welche er, ab-

genommen, gestellt und als vorgewärmter Teller sofort in

Gebrauch genommen werden konnte.

Man findet auch schöne Faienceringe, die sich ausnehmen

wie die übriggebliebene aufrechte Wandung einer solchen

Schüssel; dieselben ruhen auf einem polzteller und sie dienten

zunr Aufträgen von frischgesottenen Aartoffeln in der Schale.

In einigen Vrten im Gebirge trifft man hie und da nach

deren hölzerne Nachkommen. Zweckmäßigkeit und Schönheit

reichten sich hier die pand.

Tine ungemein große Mannigfaltigkeit entwickelte die

Faience-Industrie in der Beschaffung von Blumenvasen.

Der Blumenschmuck und die Vorliebe für denselben kam

bei uns erst durch die Einführung orientalischer Gewächse

so recht in Ausnahme uud mit den Blumen selbst erhielten

wir auch die orientalischen Vasenformen, deren schönste das

alte Persien lieferte; dem orientalischen Brauch, die Blumen

möglichst einzeln zur Geltung zu bringen, trugen diese Vasen

durch ihre um eine mittlere Oeffnung angeordneten seitlichen

Aelche Rechnung (Abbildung 7 und HO).

polland ahmte diese Vasen nach, allerdings in etwas

weniger feiner Form; aber als dann die Vorliebe für gewisse

Blumenspezialitäten z. B. Tulpen allgemein wurde, wurde

mehr auf den Zweck als die Schönheit gesehen und so ent-

standen Blumenbehälter zuin Aushängen an den Wänden,

zum Stellen aus den Tisch mit einem viellöcherigen Ein-

satzstück, welches jeder Blume einen besonderen Platz im

Gefäße sicherte. Wie brauchbar diese Formen in der Gegen-

wart sich wieder verwenden ließen, das bedarf wohl, nach-

dem wir doch mehr und mehr von der barbarischen Sitte,

die Blumen auf Draht zu binden, abkommen, keiner weitern

Erwähnung (Abbildung 8, st, U und Tafel s7).

Zum Schluß sei noch ein recht zierliches süddeutsches

Faiencegefäß erwähnt, das von den Antiquaren den Nanien

Dreibrüderkrügerl erhielt, in Wirklichkeit aber nichts

anderes ist als eine dreifache Blumenvase von der glück-

lichsten Erfindung') (Abbildung s2).

Möchten diese Zeilen dazu beitragen, daß unsere Aunst-

handwerker auch solchen vergessenen Schönheiten aus alter

Zeit ihre Aufmerksamkeit schenken und möchten sie unsere

Lainmlungen anders studiren als der Amerikaner unsere

Landschaftsschönheiten, vor denen er, in seinen: Bädeker

lesend, gleichgiltig vorbeigeht.

st Auch unter den Schliemann'schen Funden von Vissarlik, wie

überhaupt in der antiken Keramik, finden sich verschiedene Variationen

zusammengesetzter Gesäße, die sehr wohl den heutigen Blumenvasen

als Vorbild dienen können. Neuere Versuche dieser Art sind abge-

bildet in dieser Zeitschrift, Iahrg. ;886 Taf. 3 und in der „Gewerbe-

hallest ;887 Taf. 7. D. Red.

2—Velikatessenxlatte und Linsatzstücke zu zwei anderen ähnlichen Servirplatten.

Nürnberger Faience, ^8. Jahrhundert. Durchmesser der Platte 35 cm.