Sie verschiedenen Handwerke hatten sogar wie die Adels-

geschlechter ihren Ahnenstolz, dein sie bei großen Volksfesten

oft mit den Fäusten Nachdruck verschafften. So prahlten

die Kürschner mit dem Alter ihres Handwerks, indem sie

aus der Bibel bewiesen, daß Gott selbst der erste Kürschner

war, da er ja die ersten Menschen lehrte, Böcke aus Fellen

zu machen. Und auch die Zimmerleute sahen den Urahn

ihres Handwerks in Gott, den: Zimmer- und Baumeister des

großen U)eltgebäudes. Sie nahmen an: allerhäufigsten Ver-

anlassung, die Herrlichkeiten und Besonderheiten ihres Standes

zu preisen; die Krönung des Daches war immer mit Reden

verbunden, die nur sprühten von Geist oder Mutterwitz. Für

diese Mode des Selbstlobs war keine Baulichkeit zu gering.

So hielt einst ein Zimmermann nach vollendetem Bau eine

Rede, in der er die herrlichen Paläste des Königs Salomo, be-

sonders den märchenprächtigen Tempel in den glänzendsten

Farben schilderte, um pathetisch zu schließen: „Herrlich waren

die Bauten des großen Zudenkönigs in Jerusalem, aber

unter allen war doch kein Gebäude wie dieses, das wir

heute einweihen." — Das war nämlich ein Schweinestall.

Dieses Selbstgefühl war es vor Allem, was den da-

maligen Handwerkern einen höheren Schwung gab und ihrer

Arbeit jene Gediegenheit und Vollkommenheit der Aus-

führung, die wir — besonders an den uns erhaltenen Möbeln,

Schlosser- und Schmiedearbeiten, an Waffen und Werken

der Goldschiniedekunst — noch heute bewundern. Und diese

Arbeit jener Zeit zu neiden, haben wir alle Ursache, nicht

aber, die Zeit selbst zurückzuwünschen, eine Sehnsucht, die

in Wort und Schrift viel zu häufig ausgesprochen wird. Wir

sahen bisher nur die eine Seite der Medaille, die wohl auch

nicht fleckenlos ist, aber iin Ganzen doch ein ziemlich Helles

Bild bietet. Es ist aber noch eine andere Seite da, von

der seltener die Rede ist und an die Jene gar nicht denken,

welche im Unverständniß der Zeitaufgabe und des Mensch-

heitsberufes die Zurückschraubung der Gegenwart in eine

abgethane, überlebte, gleich einer Mumie äußerlich über-

goldete, aber gleich der Mumie innerlich morsche und dürre

Vergangenheit ersehnen, eine Zeit der Gewaltprivilegien,

des gewerblichen Faustrechts. Jede Zunft maßte sich das

Vorrecht der ausschließlichen Betreibung einer Spezialität des

Handwerks an und schloß mit heute unfaßbarer Engherzig-

keit und Gehässigkeit jeden Nichtzunftgenossen aus; sie schränkte

so das heiligste Menschenrecht, die Freiheit der Arbeit ein,

in der falschen Meinung, die Blüthe des Gewerbestandes

und die Zahl der Gewerbetreibenden stünden in einem um-

gekehrten Verhältniß. Die Zunftarbeit war lächerlich scharf

umgrenzt: so durfte der Barbier Haare schneiden und Perrücken

ordnen, aber keine Haartouren anfertigen, das war Sache

der Perrückenmacher; das heutige Schneiderhandwerk um-

faßte mehrere Gruppen mit eigenthüinlichen Beschränkungen:

Joppen oder Zacken und sogenannte Nestelkittel, das waren

Zwilchröcke, durften nur die Zoppner anfertigen, Mäntel

nur die Mäntler, Hosen, aus leichten, ordinären Stoffen und

Brustlätze — und in Wien z. B. laut einer Bestimmung

von j538 in keiner andern als in schwarzer, weißer, rother

und grauer Farbe — nur die Gewäntler, die andern Kleidungs-

stücke die Schneider. Auch bezüglich des Handwerkszeugs

gab es kölnische Einschränkungen: Der Klöpfel und Eisen

durfte sich nur der Bildhauer, nie der Maurer bedienen,

und die Schreiner durften keinen Nagel verwenden. Ganz

abgesehen von inhumanen Maßnahmen, welche gewisse

Menschenklassen von: Handwerk ausschlossen und sich auch

gegen Angehörige einer anderen Nationalität odeL Eonfession

kehrten, schnitten sich die Zünfte auch in's eigne Fleisch mit

ihren wahnwitzigen, monopolistischen Bestrebungen, welche

die volkswirthschaftlich naiven Behörden noch förderten. Die

Zahl der Meister war in vielen Zünften beschränkt. Auf

Dörfern durfte sich kein Handwerker niederlassen. Um zu

verhüten, daß ein Meister — sei es durch billigeren Preis

oder bessere Arbeit — mehr Zulauf habe als die anderen,

wurden die Preise, selbst der unbedeutendsten Gegenstände,

festgesetzt, ebenso die Zahl der Gesellen und Lehrlinge, die

»\?*j

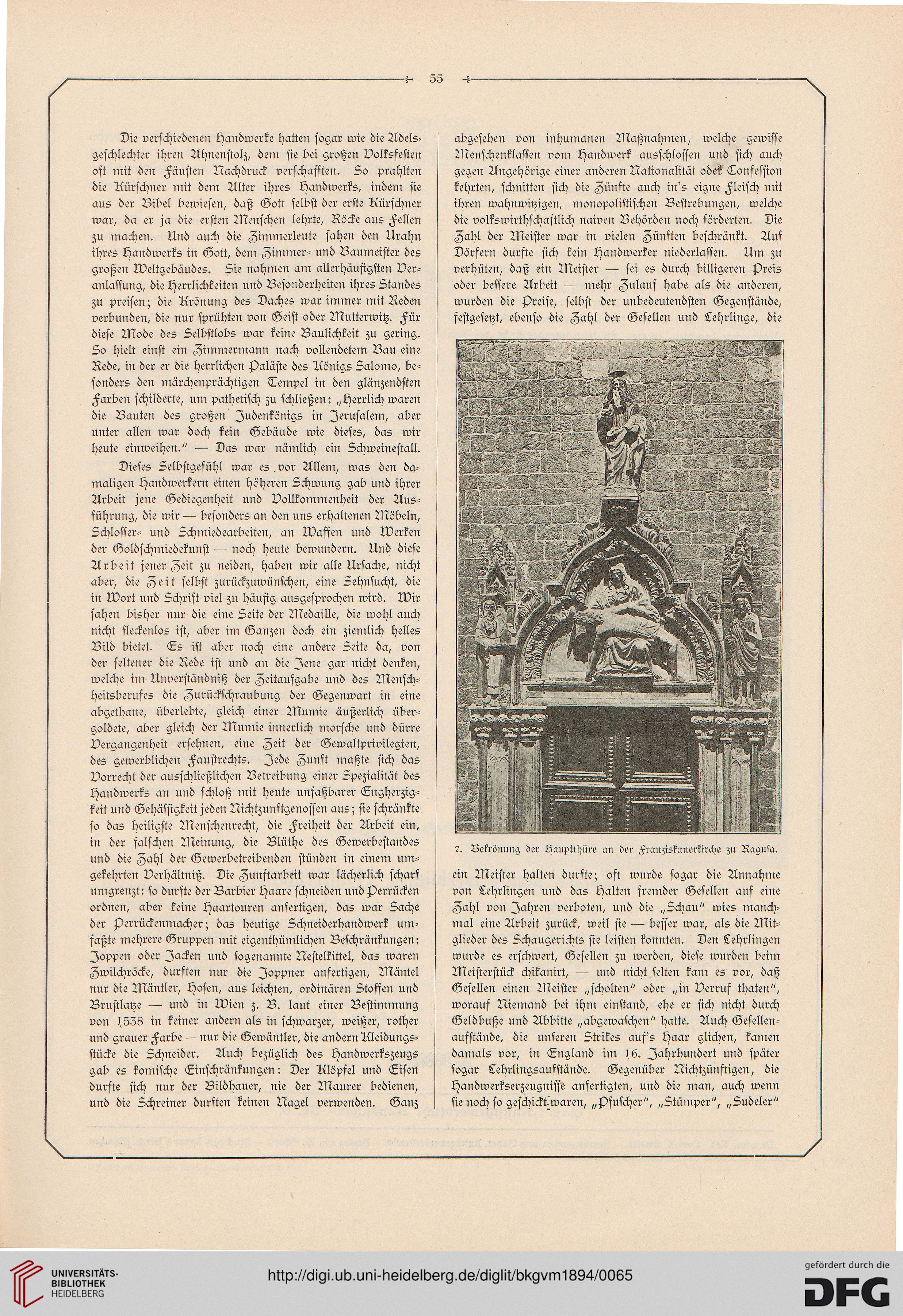

7. Bekrönung der hauptthüre an der Franziskanerkirche zn Ragusa.

ein Meister halten durfte; oft wurde sogar die Annahme

von Lehrlingen und das Halten fremder Gesellen auf eine

Zahl von Zähren verboten, und die „Schau" wies manch-

mal eine Arbeit zurück, weil sie — besser war, als die Mit-

glieder des Schaugerichts sie leisten konnten. Den Lehrlingen

wurde es erschwert, Gesellen zu werden, diese wurden beim

Meisterstück chikanirt, — und nicht selten kanr es vor, daß

Gesellen einen Meister „schölten" oder „in Verruf thaten",

worauf Niemand bei ihn: einstand, ehe er sich nicht durch

Geldbuße und Abbitte „abgewaschen" hatte. Auch Gesellen-

aufstände, die unseren Strikes auf's Haar glichen, kanren

danrals vor, in England in: f6. Zahrhundert und später

sogar Lehrlingsausstände. Gegenüber Nichtzünstigen, die

Handwerkserzeugnisse anfertigten, und die man, auch wenn

sie noch so geschickflwaren, „Pfuscher", „Stümper", „Sudeler"

geschlechter ihren Ahnenstolz, dein sie bei großen Volksfesten

oft mit den Fäusten Nachdruck verschafften. So prahlten

die Kürschner mit dem Alter ihres Handwerks, indem sie

aus der Bibel bewiesen, daß Gott selbst der erste Kürschner

war, da er ja die ersten Menschen lehrte, Böcke aus Fellen

zu machen. Und auch die Zimmerleute sahen den Urahn

ihres Handwerks in Gott, den: Zimmer- und Baumeister des

großen U)eltgebäudes. Sie nahmen an: allerhäufigsten Ver-

anlassung, die Herrlichkeiten und Besonderheiten ihres Standes

zu preisen; die Krönung des Daches war immer mit Reden

verbunden, die nur sprühten von Geist oder Mutterwitz. Für

diese Mode des Selbstlobs war keine Baulichkeit zu gering.

So hielt einst ein Zimmermann nach vollendetem Bau eine

Rede, in der er die herrlichen Paläste des Königs Salomo, be-

sonders den märchenprächtigen Tempel in den glänzendsten

Farben schilderte, um pathetisch zu schließen: „Herrlich waren

die Bauten des großen Zudenkönigs in Jerusalem, aber

unter allen war doch kein Gebäude wie dieses, das wir

heute einweihen." — Das war nämlich ein Schweinestall.

Dieses Selbstgefühl war es vor Allem, was den da-

maligen Handwerkern einen höheren Schwung gab und ihrer

Arbeit jene Gediegenheit und Vollkommenheit der Aus-

führung, die wir — besonders an den uns erhaltenen Möbeln,

Schlosser- und Schmiedearbeiten, an Waffen und Werken

der Goldschiniedekunst — noch heute bewundern. Und diese

Arbeit jener Zeit zu neiden, haben wir alle Ursache, nicht

aber, die Zeit selbst zurückzuwünschen, eine Sehnsucht, die

in Wort und Schrift viel zu häufig ausgesprochen wird. Wir

sahen bisher nur die eine Seite der Medaille, die wohl auch

nicht fleckenlos ist, aber iin Ganzen doch ein ziemlich Helles

Bild bietet. Es ist aber noch eine andere Seite da, von

der seltener die Rede ist und an die Jene gar nicht denken,

welche im Unverständniß der Zeitaufgabe und des Mensch-

heitsberufes die Zurückschraubung der Gegenwart in eine

abgethane, überlebte, gleich einer Mumie äußerlich über-

goldete, aber gleich der Mumie innerlich morsche und dürre

Vergangenheit ersehnen, eine Zeit der Gewaltprivilegien,

des gewerblichen Faustrechts. Jede Zunft maßte sich das

Vorrecht der ausschließlichen Betreibung einer Spezialität des

Handwerks an und schloß mit heute unfaßbarer Engherzig-

keit und Gehässigkeit jeden Nichtzunftgenossen aus; sie schränkte

so das heiligste Menschenrecht, die Freiheit der Arbeit ein,

in der falschen Meinung, die Blüthe des Gewerbestandes

und die Zahl der Gewerbetreibenden stünden in einem um-

gekehrten Verhältniß. Die Zunftarbeit war lächerlich scharf

umgrenzt: so durfte der Barbier Haare schneiden und Perrücken

ordnen, aber keine Haartouren anfertigen, das war Sache

der Perrückenmacher; das heutige Schneiderhandwerk um-

faßte mehrere Gruppen mit eigenthüinlichen Beschränkungen:

Joppen oder Zacken und sogenannte Nestelkittel, das waren

Zwilchröcke, durften nur die Zoppner anfertigen, Mäntel

nur die Mäntler, Hosen, aus leichten, ordinären Stoffen und

Brustlätze — und in Wien z. B. laut einer Bestimmung

von j538 in keiner andern als in schwarzer, weißer, rother

und grauer Farbe — nur die Gewäntler, die andern Kleidungs-

stücke die Schneider. Auch bezüglich des Handwerkszeugs

gab es kölnische Einschränkungen: Der Klöpfel und Eisen

durfte sich nur der Bildhauer, nie der Maurer bedienen,

und die Schreiner durften keinen Nagel verwenden. Ganz

abgesehen von inhumanen Maßnahmen, welche gewisse

Menschenklassen von: Handwerk ausschlossen und sich auch

gegen Angehörige einer anderen Nationalität odeL Eonfession

kehrten, schnitten sich die Zünfte auch in's eigne Fleisch mit

ihren wahnwitzigen, monopolistischen Bestrebungen, welche

die volkswirthschaftlich naiven Behörden noch förderten. Die

Zahl der Meister war in vielen Zünften beschränkt. Auf

Dörfern durfte sich kein Handwerker niederlassen. Um zu

verhüten, daß ein Meister — sei es durch billigeren Preis

oder bessere Arbeit — mehr Zulauf habe als die anderen,

wurden die Preise, selbst der unbedeutendsten Gegenstände,

festgesetzt, ebenso die Zahl der Gesellen und Lehrlinge, die

»\?*j

7. Bekrönung der hauptthüre an der Franziskanerkirche zn Ragusa.

ein Meister halten durfte; oft wurde sogar die Annahme

von Lehrlingen und das Halten fremder Gesellen auf eine

Zahl von Zähren verboten, und die „Schau" wies manch-

mal eine Arbeit zurück, weil sie — besser war, als die Mit-

glieder des Schaugerichts sie leisten konnten. Den Lehrlingen

wurde es erschwert, Gesellen zu werden, diese wurden beim

Meisterstück chikanirt, — und nicht selten kanr es vor, daß

Gesellen einen Meister „schölten" oder „in Verruf thaten",

worauf Niemand bei ihn: einstand, ehe er sich nicht durch

Geldbuße und Abbitte „abgewaschen" hatte. Auch Gesellen-

aufstände, die unseren Strikes auf's Haar glichen, kanren

danrals vor, in England in: f6. Zahrhundert und später

sogar Lehrlingsausstände. Gegenüber Nichtzünstigen, die

Handwerkserzeugnisse anfertigten, und die man, auch wenn

sie noch so geschickflwaren, „Pfuscher", „Stümper", „Sudeler"