■t- 60 -£■

/

\

Dekoration der Kleidungsstücke im Gebiete von Ragusa.

Sieht man da z. B. ein Leichenbegängniß, so möchte man

glauben, die Sargträger seien lauter türkische Generale, so

reich ist ihr Gewand mit derlei Schmuck geziert. Geht inan

den Stradone Hauptstraße) zu Ragusa entlang, so sieht man

die Aünstler dieser Dekorationstechnik an der Arbeit. (Es

fiel mir auf, daß die Leute weder ein Muster benützen, noch

irgendwie auf dem Untergrund Anhaltspunkte für die Zeich-

nung fixiren. Auf meine Frage, wieso denn die Arbeit

ohne Vorbild dennoch so korrekt und geschmackvoll ausfallen

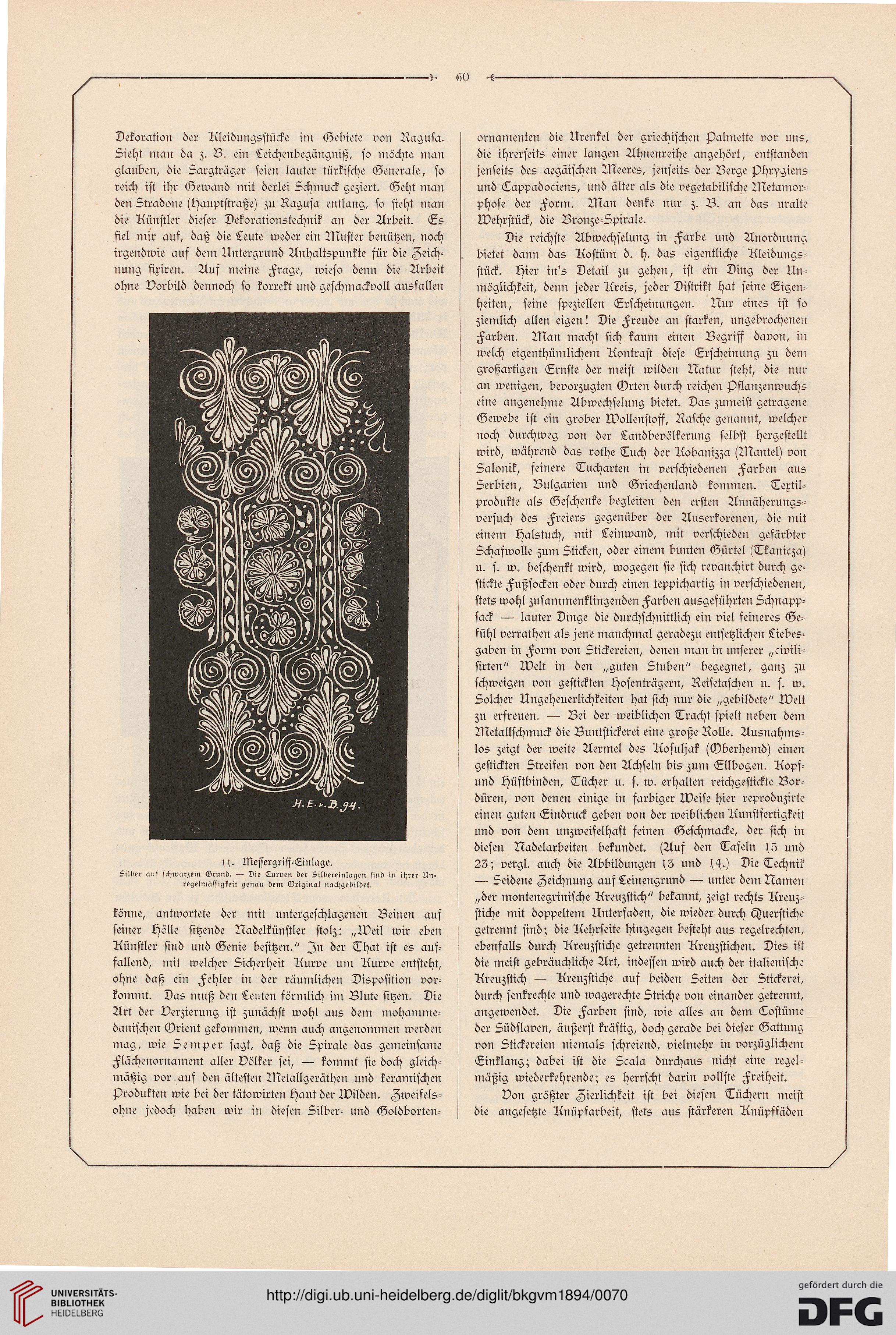

l ;. Meffergriff-Linlage.

Silber auf schwarzem Grund. — Die Lurven der Silbereinlagen sind in ihrer Un-

regelmässigkeit genau dem Original nachgebildet.

könne, antwortete der mit untergeschlagenen Beinen auf

seiner Hölle sitzende Nadelkünstler stolz: „N)eil wir eben

Aünstler sind und Genie besitzen." In der That ist es auf-

fallend, mit welcher Sicherheit Aurve um Aurve entsteht,

ohne daß ein Fehler in der räumlichen Disposition vor-

konmit. Das muß den Leuten förmlich im Blute sitzen. Die

Art der Verzierung ist zunächst wohl aus dem mohamme

dänischen Grient gekommen, wenn auch angenommen werden

mag, wie Semper sagt, daß die Spirale das gemeinsame

Flächenornament aller Völker sei, — kommt sie doch gleich-

mäßig vor auf den ältesten Metallgeräthen und keramischen

Produkten wie bei der tätowirten haut der Wilden. Zweifels-

ohne jedoch haben wir in diesen Silber- und Goldborten-

ornamenten die Urenkel der griechischen Palmette vor uns,

die ihrerseits einer langen Ahnenreihe angehört, entstanden

jenseits des aegäischen Meeres, jenseits der Berge Phrygiens

und Tappadociens, und älter als die vegetabilische Metamor-

phose der Form. Man denke nur z. B. an das uralte

Wehrstück, die Bronze-Spirale.

Die reichste Abwechselung in Farbe und Anordnung

bietet dann das Aostüm d. h. das eigentliche Aleidungs-

stück. hier in's Detail zu gehen, ist ein Ding der Un-

möglichkeit, denn jeder Areis, jeder Distrikt hat seine Eigen-

heiten, seine speziellen Erscheinungen. Nur eines ist so

ziemlich allen eigen I Die Freude an starken, ungebrochenen

Farben. Man macht sich kauin einen Begriff davon, in

welch eigenthümlichem Aontrast diese Erscheinung zu den;

großartigen Erliste der meist wilden Natur steht, die nur

an wenigen, bevorzugten Grten durch reichen Pflanzenwuchs

eine angenehme Abwechseluiig bietet. Das zumeist getragene

Gewebe ist ein grober Wollenstoff, Rasche genannt, welcher

noch durchweg von der Landbevölkerung selbst hergestellt

wird, während das rothe Tuch der Aobanizza (Mantel) von

Saloiiik, feinere Tucharten in verschiedenen Farben aus

Serbien, Bulgarien und Griechenland kommen. Textil-

produkte als Geschenke begleiten den ersten Annäherungs-

versuch des Freiers gegenüber der Auserkorenen, die mit

einem Halstuch, mit Leinwand, mit verschieden gefärbter

Schafwolle zum Sticken, oder einem bunten Gürtel (Tkanicza)

u. s. w. beschenkt wird, wogegen sie sich revanchirt durch ge-

stickte Fußsocken oder durch einen teppichartig in verschiedenen,

stets wohl zusammenklingenden Farben ausgeführten Schnapp-

sack — lauter Dinge die durchschnittlich ein viel feineres Ge-

fühl verrathen als jene manchinal geradezu entsetzlichen Liebes-

gaben in Form von Stickereien, denen man in unserer „civili

sirten" Welt in den „guten Stuben" begegnet, ganz zu

schweigen von gestickten Hosenträgern, Reisetaschen u. s. w.

Solcher Ungeheuerlichkeiten hat sich nur die „gebildete" Welt

zu erfreuen. — Bei der weiblichen Tracht spielt neben dem

Metallschmuck die Buntstickerei eine große Rolle. Ausnahms-

los zeigt der weite Aermel des Aofuljak (Oberhemd) einen

gestickten Streifen von den Achseln bis zum Ellbogen. Aopf-

und hüftbinden, Tücher u. s. w. erhalten reichgestickte Bor-

düren, von denen einige in farbiger Weise hier reproduzirte

einen guten Eindruck geben von der weiblichen Aunstfertigkeit

und von dem unzweifelhaft feinen Geschmacke, der sich in

diesen Nadelarbeiten bekundet. (Auf den Tafeln \5 und

23; vergl. auch die Abbildungen s3 und sH.) Die Technik

—• Seidene Zeichnung auf Leinengrund — unter dem Namen

„der montenegrinische Areuzstich" bekannt, zeigt rechts Areuz-

stiche mit doppeltem Unterfaden, die wieder durch (Huersticbe

getrennt sind; die Aehrfeite hingegen besteht aus regelrechten,

ebenfalls durch Areuzstiche getrennten Areuzstichen. Dies ist

die meist gebräuchliche Art, indessen wird auch der italienische

Areuzstich — Areuzstiche auf beiden Seiten der Stickerei,

durch senkrechte und wagerechte Striche von einander getrennt,

angewendet. Die Farben sind, wie alles an dem Tostüme

der Südslaven, äußerst kräftig, doch gerade bei dieser Gattung

von Stickereien niemals schreiend, vielmehr in vorzüglichem

Einklang; dabei ist die Scala durchaus nicht eine regel-

mäßig wiederkehrende; es herrscht darin vollste Freiheit.

Von größter Zierlichkeit ist bei diesen Tüchern meist

die angesetzte Anüpfarbeit, stets aus stärkeren Anüpffäden

X

/

\

Dekoration der Kleidungsstücke im Gebiete von Ragusa.

Sieht man da z. B. ein Leichenbegängniß, so möchte man

glauben, die Sargträger seien lauter türkische Generale, so

reich ist ihr Gewand mit derlei Schmuck geziert. Geht inan

den Stradone Hauptstraße) zu Ragusa entlang, so sieht man

die Aünstler dieser Dekorationstechnik an der Arbeit. (Es

fiel mir auf, daß die Leute weder ein Muster benützen, noch

irgendwie auf dem Untergrund Anhaltspunkte für die Zeich-

nung fixiren. Auf meine Frage, wieso denn die Arbeit

ohne Vorbild dennoch so korrekt und geschmackvoll ausfallen

l ;. Meffergriff-Linlage.

Silber auf schwarzem Grund. — Die Lurven der Silbereinlagen sind in ihrer Un-

regelmässigkeit genau dem Original nachgebildet.

könne, antwortete der mit untergeschlagenen Beinen auf

seiner Hölle sitzende Nadelkünstler stolz: „N)eil wir eben

Aünstler sind und Genie besitzen." In der That ist es auf-

fallend, mit welcher Sicherheit Aurve um Aurve entsteht,

ohne daß ein Fehler in der räumlichen Disposition vor-

konmit. Das muß den Leuten förmlich im Blute sitzen. Die

Art der Verzierung ist zunächst wohl aus dem mohamme

dänischen Grient gekommen, wenn auch angenommen werden

mag, wie Semper sagt, daß die Spirale das gemeinsame

Flächenornament aller Völker sei, — kommt sie doch gleich-

mäßig vor auf den ältesten Metallgeräthen und keramischen

Produkten wie bei der tätowirten haut der Wilden. Zweifels-

ohne jedoch haben wir in diesen Silber- und Goldborten-

ornamenten die Urenkel der griechischen Palmette vor uns,

die ihrerseits einer langen Ahnenreihe angehört, entstanden

jenseits des aegäischen Meeres, jenseits der Berge Phrygiens

und Tappadociens, und älter als die vegetabilische Metamor-

phose der Form. Man denke nur z. B. an das uralte

Wehrstück, die Bronze-Spirale.

Die reichste Abwechselung in Farbe und Anordnung

bietet dann das Aostüm d. h. das eigentliche Aleidungs-

stück. hier in's Detail zu gehen, ist ein Ding der Un-

möglichkeit, denn jeder Areis, jeder Distrikt hat seine Eigen-

heiten, seine speziellen Erscheinungen. Nur eines ist so

ziemlich allen eigen I Die Freude an starken, ungebrochenen

Farben. Man macht sich kauin einen Begriff davon, in

welch eigenthümlichem Aontrast diese Erscheinung zu den;

großartigen Erliste der meist wilden Natur steht, die nur

an wenigen, bevorzugten Grten durch reichen Pflanzenwuchs

eine angenehme Abwechseluiig bietet. Das zumeist getragene

Gewebe ist ein grober Wollenstoff, Rasche genannt, welcher

noch durchweg von der Landbevölkerung selbst hergestellt

wird, während das rothe Tuch der Aobanizza (Mantel) von

Saloiiik, feinere Tucharten in verschiedenen Farben aus

Serbien, Bulgarien und Griechenland kommen. Textil-

produkte als Geschenke begleiten den ersten Annäherungs-

versuch des Freiers gegenüber der Auserkorenen, die mit

einem Halstuch, mit Leinwand, mit verschieden gefärbter

Schafwolle zum Sticken, oder einem bunten Gürtel (Tkanicza)

u. s. w. beschenkt wird, wogegen sie sich revanchirt durch ge-

stickte Fußsocken oder durch einen teppichartig in verschiedenen,

stets wohl zusammenklingenden Farben ausgeführten Schnapp-

sack — lauter Dinge die durchschnittlich ein viel feineres Ge-

fühl verrathen als jene manchinal geradezu entsetzlichen Liebes-

gaben in Form von Stickereien, denen man in unserer „civili

sirten" Welt in den „guten Stuben" begegnet, ganz zu

schweigen von gestickten Hosenträgern, Reisetaschen u. s. w.

Solcher Ungeheuerlichkeiten hat sich nur die „gebildete" Welt

zu erfreuen. — Bei der weiblichen Tracht spielt neben dem

Metallschmuck die Buntstickerei eine große Rolle. Ausnahms-

los zeigt der weite Aermel des Aofuljak (Oberhemd) einen

gestickten Streifen von den Achseln bis zum Ellbogen. Aopf-

und hüftbinden, Tücher u. s. w. erhalten reichgestickte Bor-

düren, von denen einige in farbiger Weise hier reproduzirte

einen guten Eindruck geben von der weiblichen Aunstfertigkeit

und von dem unzweifelhaft feinen Geschmacke, der sich in

diesen Nadelarbeiten bekundet. (Auf den Tafeln \5 und

23; vergl. auch die Abbildungen s3 und sH.) Die Technik

—• Seidene Zeichnung auf Leinengrund — unter dem Namen

„der montenegrinische Areuzstich" bekannt, zeigt rechts Areuz-

stiche mit doppeltem Unterfaden, die wieder durch (Huersticbe

getrennt sind; die Aehrfeite hingegen besteht aus regelrechten,

ebenfalls durch Areuzstiche getrennten Areuzstichen. Dies ist

die meist gebräuchliche Art, indessen wird auch der italienische

Areuzstich — Areuzstiche auf beiden Seiten der Stickerei,

durch senkrechte und wagerechte Striche von einander getrennt,

angewendet. Die Farben sind, wie alles an dem Tostüme

der Südslaven, äußerst kräftig, doch gerade bei dieser Gattung

von Stickereien niemals schreiend, vielmehr in vorzüglichem

Einklang; dabei ist die Scala durchaus nicht eine regel-

mäßig wiederkehrende; es herrscht darin vollste Freiheit.

Von größter Zierlichkeit ist bei diesen Tüchern meist

die angesetzte Anüpfarbeit, stets aus stärkeren Anüpffäden

X