Nachdem der größte Teil des zu beiden Seiten der Elbe verbreiteten germanischen Völkerstammes

der Langobarden im 3.Jh. n. Chr. nach Süden abgezogen war, ging der verbliebene Teil in dem von

Norden kommenden sächsischen Stamm auf. Die gegen Ende des 8.Jh. durchgeführte Christiani-

sierung und größtenteils gewaltsame Unterwerfung der Sachsen unter die fränkische Herrschaft in

der Zeit Karls d. Großen fand 804 ein Ende. Die Jahrhunderte währende kirchliche Organisation

Sachsens geht auf die Zeit um 800 zurück, in der das Kreisgebiet im weiten Teilen dem vom Kaiser

gegründeten sächsischen Bistum Minden angehörte und ein kleiner Bereich im Nordwesten dem

Bistum Verden (Neuenkirchen und Schneverdingen), welches 849 Sitz eines älteren ostfränkischen

Missionsbistums geworden war. Die kirchliche Verwaltung lag in der Hand eines Archidiakons, dem

die gegründeten Kirchspiele als kleinste Verwaltungseinheiten unterstanden. Die Gründung von

Taufkirchen und Missionsstationen hatte zu Vorgängern der heutigen Kirchen und Kapellen im Kreis-

gebiet geführt. In diese Zeit fallen auch zahlreiche Siedlungsgründungen, wie wohl das um 800

gegründete und um 835 erstmals urkundlich erwähnte Woltem/Soltau.

Die in dieser Zeit entstandenen Kirchspiele mit ihren Pfarrkirchen hatten sich in ihren Abgrenzungen

an den alten Gau- oder Goeinteilungen orientiert. Teilweise bildeten auch mehrere Kirchspiele als die

kleinsten Verwaltungseinheiten einen Go, wie insbesondere in dem dünn besiedelten Heidegebiet, in

dem aus diesem Grund nur wenige Pfarrkirchen zu finden sind. Die kirchliche Macht ging von der

Mindener Diözese aus, die in dem alten Gohauptort Ahlden ein Archidiakonat eingerichtet hatte.

Später sind die alten Gogrenzen aufgrund der größeren Bevölkerungsdichte und der neuen Unter-

einheiten und Neuorientierungen zu anderen Kirchenbezirken verwischt worden.

Die alte sächsische Gaueinteilung und Grafschaftsverfassung war mit zahlreichen Veränderungen

von den Franken übernommen und später weiter verfestigt worden. Demzufolge gehörte das heuti-

ge Kreisgebiet zum überwiegenden Teil dem Loingau in der sächsischen Stammesprovinz Engern

an sowie in Teilen dem nördlich anschließenden Gau oder Go Sturmi und dem Bardengau in der

Provinz Ostfalen im Westen. Die Grenzen entlang von Flüssen und anderen natürlichen Barrieren

sind teilweise bis heute von politischer Bedeutung. Die weltliche Herrschaft über die Gaue übten

Grafen als Vertreter der Fränkischen Herren aus, die auch die Gerichtsbarkeit übernahmen.

Im Bistum Verden, in das die heutigen Landkreisgemeinden Schneverdingen und Neuenkirchen

eingebunden waren, ging die weltliche Macht jedoch später bis zum Ende des Dreißigjährigen Krie-

ges an den Bischof selbst über. In dem Gebiet von Neuenkirchen hatte sich über Jahrhunderte

offenbar ein abgabenfreier sog. „Freibann“ mit einem freien Gericht der einzelnen Bauernschaften

erhalten, das erst nach 1710 von einem herzoglichen Vogt übernommen worden war. An den öst-

lichen Gemeindegrenzen standen sich in Verlängerung des Grenzflusses Lehrde jahrhundertelang

das weltliche Fürstentum Lüneburg und das Bistum Verden gegenüber. Die Gemeinden Neuenkir-

' chen und Schneverdingen hatten zusammen mit Bremen und Verden, die seit der Schwedenherr-

schaft (1650-1705) zu weltlichen Herzogtümern gewordenen waren, 1719 gegen ein Entgeld zum

welfischen Kurfürstentum Hannover gewechselt und sie kamen nach der internen Ämterzusammen-

legung von Rotenburg zu Soltau (1859) und ab 1885 an den gleichnamigen Landkreis.

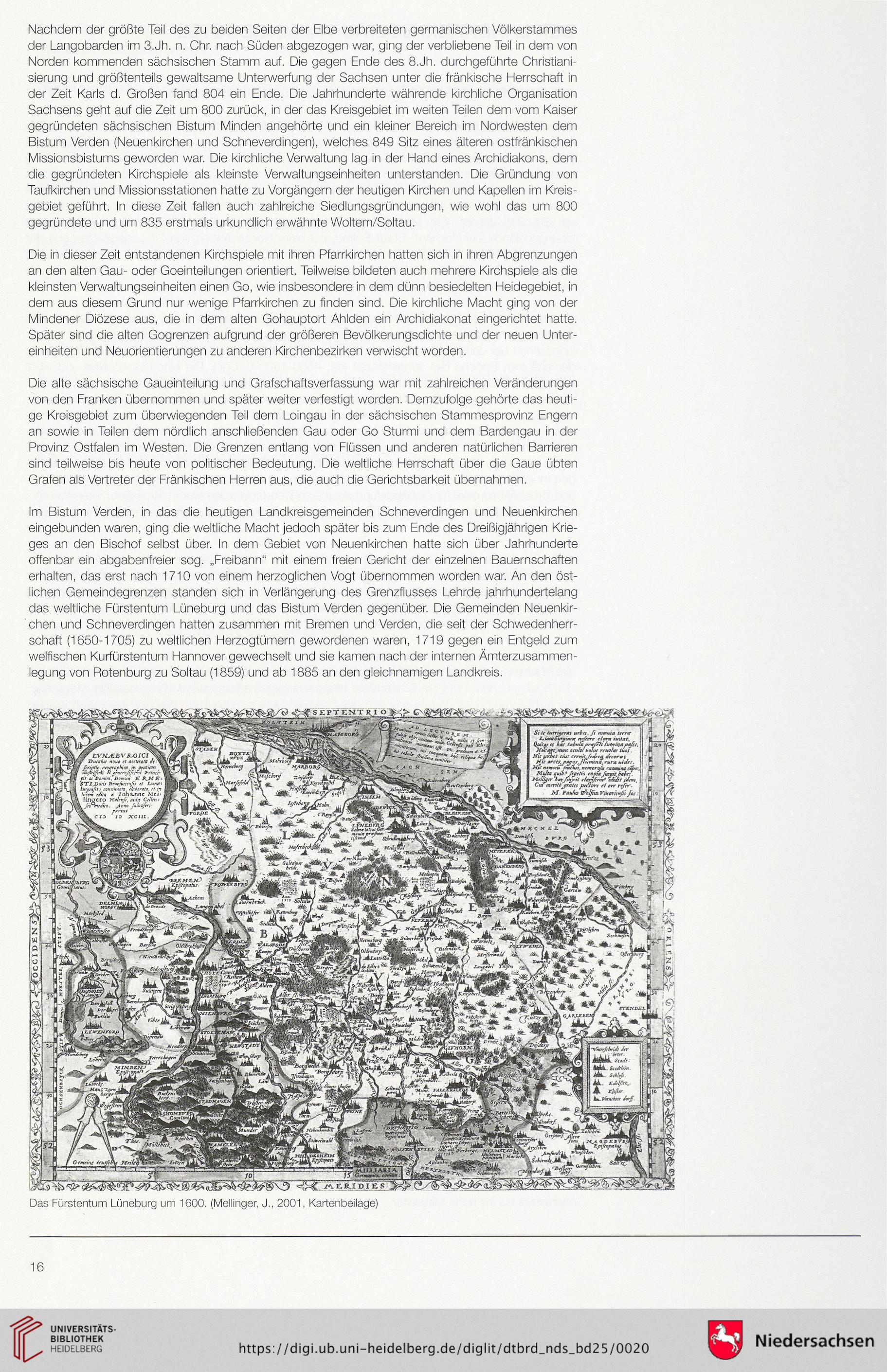

Das Fürstentum Lüneburg um 1600. (Mellinger, J., 2001, Kartenbeilage)

16

der Langobarden im 3.Jh. n. Chr. nach Süden abgezogen war, ging der verbliebene Teil in dem von

Norden kommenden sächsischen Stamm auf. Die gegen Ende des 8.Jh. durchgeführte Christiani-

sierung und größtenteils gewaltsame Unterwerfung der Sachsen unter die fränkische Herrschaft in

der Zeit Karls d. Großen fand 804 ein Ende. Die Jahrhunderte währende kirchliche Organisation

Sachsens geht auf die Zeit um 800 zurück, in der das Kreisgebiet im weiten Teilen dem vom Kaiser

gegründeten sächsischen Bistum Minden angehörte und ein kleiner Bereich im Nordwesten dem

Bistum Verden (Neuenkirchen und Schneverdingen), welches 849 Sitz eines älteren ostfränkischen

Missionsbistums geworden war. Die kirchliche Verwaltung lag in der Hand eines Archidiakons, dem

die gegründeten Kirchspiele als kleinste Verwaltungseinheiten unterstanden. Die Gründung von

Taufkirchen und Missionsstationen hatte zu Vorgängern der heutigen Kirchen und Kapellen im Kreis-

gebiet geführt. In diese Zeit fallen auch zahlreiche Siedlungsgründungen, wie wohl das um 800

gegründete und um 835 erstmals urkundlich erwähnte Woltem/Soltau.

Die in dieser Zeit entstandenen Kirchspiele mit ihren Pfarrkirchen hatten sich in ihren Abgrenzungen

an den alten Gau- oder Goeinteilungen orientiert. Teilweise bildeten auch mehrere Kirchspiele als die

kleinsten Verwaltungseinheiten einen Go, wie insbesondere in dem dünn besiedelten Heidegebiet, in

dem aus diesem Grund nur wenige Pfarrkirchen zu finden sind. Die kirchliche Macht ging von der

Mindener Diözese aus, die in dem alten Gohauptort Ahlden ein Archidiakonat eingerichtet hatte.

Später sind die alten Gogrenzen aufgrund der größeren Bevölkerungsdichte und der neuen Unter-

einheiten und Neuorientierungen zu anderen Kirchenbezirken verwischt worden.

Die alte sächsische Gaueinteilung und Grafschaftsverfassung war mit zahlreichen Veränderungen

von den Franken übernommen und später weiter verfestigt worden. Demzufolge gehörte das heuti-

ge Kreisgebiet zum überwiegenden Teil dem Loingau in der sächsischen Stammesprovinz Engern

an sowie in Teilen dem nördlich anschließenden Gau oder Go Sturmi und dem Bardengau in der

Provinz Ostfalen im Westen. Die Grenzen entlang von Flüssen und anderen natürlichen Barrieren

sind teilweise bis heute von politischer Bedeutung. Die weltliche Herrschaft über die Gaue übten

Grafen als Vertreter der Fränkischen Herren aus, die auch die Gerichtsbarkeit übernahmen.

Im Bistum Verden, in das die heutigen Landkreisgemeinden Schneverdingen und Neuenkirchen

eingebunden waren, ging die weltliche Macht jedoch später bis zum Ende des Dreißigjährigen Krie-

ges an den Bischof selbst über. In dem Gebiet von Neuenkirchen hatte sich über Jahrhunderte

offenbar ein abgabenfreier sog. „Freibann“ mit einem freien Gericht der einzelnen Bauernschaften

erhalten, das erst nach 1710 von einem herzoglichen Vogt übernommen worden war. An den öst-

lichen Gemeindegrenzen standen sich in Verlängerung des Grenzflusses Lehrde jahrhundertelang

das weltliche Fürstentum Lüneburg und das Bistum Verden gegenüber. Die Gemeinden Neuenkir-

' chen und Schneverdingen hatten zusammen mit Bremen und Verden, die seit der Schwedenherr-

schaft (1650-1705) zu weltlichen Herzogtümern gewordenen waren, 1719 gegen ein Entgeld zum

welfischen Kurfürstentum Hannover gewechselt und sie kamen nach der internen Ämterzusammen-

legung von Rotenburg zu Soltau (1859) und ab 1885 an den gleichnamigen Landkreis.

Das Fürstentum Lüneburg um 1600. (Mellinger, J., 2001, Kartenbeilage)

16