Ev. Kirche St. Johannis

Von einer Johannis dem Täufer geweihten Kir-

che, Bahnhofstraße 13, ist erst in einer Urkun-

de von 1464 die Rede, obwohl eine dem Archi-

diakonat Ahlden im Mindener Bistum angehö-

rende „parochia soltowe“ bereits 1086 und eine

„ecclesia Soltowe“ 1304 bereits Bestand gehabt

haben musste. Wahrscheinlich erfolgte um 1460

ein Kirchenbau, der 1597/98 erweitert worden

war und schließlich 1755 durch einen Neubau

ersetzt wurde, wie aus dem Medaillon im Fron-

tispiz über dem straßenseitigen Kirchenportal

hervorgeht. Lediglich sein erst 1848 mit Elemen-

ten der Spätrenaissance angefügter Turm blieb

bei dem verheerenden Brand von 1906 unver-

sehrt. Dieser erhielt jedoch bei der Wiedererrich-

tung des Gebäudes durch den hannoverschen

Konsistorialbaumeister Eduard Wendebourg ei-

nen neuen, höheren Helm. Der Wiederaufbau

der Saalkirche erfolgte 1907/08 als verputzter

Ziegelbau unter Einbeziehung der erhaltenen

Außenmauern in neubarocker Formensprache

(mit Jugendstilzügen). Das Bauwerk folgte in

seiner Ausprägung den barocken Ursprungsfor-

men des Vorgängergebäudes, einschließlich des

hohen Mansarddaches mit Dachreiter. Durch

den Anbau eines Chores und einer seitlichen

Sakristei war aus der früheren Querkirche trotz

des traufseitig verbliebenen Eingangs ein längs-

ausgerichteter Bau geworden. Zeitgenössisch

sind das Deckengemälde von Carl Wiedehold

sowie Altartisch, Kanzel, Taufstein und die

Emporenbrüstung. Die 1968 neu erbaute Orgel

enthält Teile des Vorgänger-Orgelprospekts. Bei

den 1972/73 erfolgten Renovierungsarbeiten ist

durch eine erneute Verlegung des Altars an die

südliche Längswand der ursprüngliche Zustand

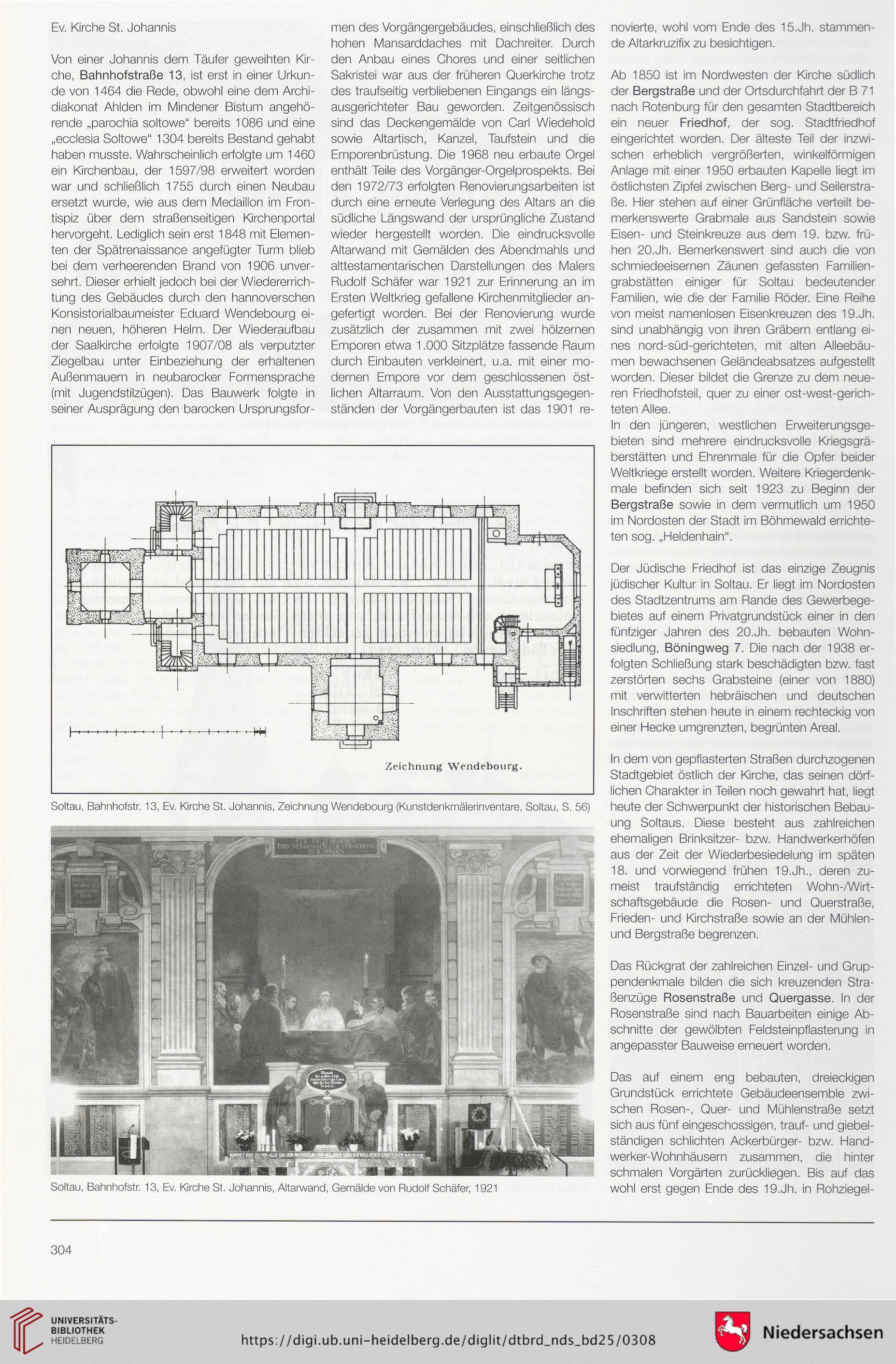

wieder hergestellt worden. Die eindrucksvolle

Altarwand mit Gemälden des Abendmahls und

alttestamentarischen Darstellungen des Malers

Rudolf Schäfer war 1921 zur Erinnerung an im

Ersten Weltkrieg gefallene Kirchenmitglieder an-

gefertigt worden. Bei der Renovierung wurde

zusätzlich der zusammen mit zwei hölzernen

Emporen etwa 1.000 Sitzplätze fassende Raum

durch Einbauten verkleinert, u.a. mit einer mo-

dernen Empore vor dem geschlossenen öst-

lichen Altarraum. Von den Ausstattungsgegen-

ständen der Vorgängerbauten ist das 1901 re-

Soltau, Bahnhofstr. 13, Ev. Kirche St. Johannis, Zeichnung Wendebourg (Kunstdenkmälerinventare, Soltau, S. 56)

novierte, wohl vom Ende des 15.Jh. stammen-

de Altarkruzifix zu besichtigen.

Ab 1850 ist im Nordwesten der Kirche südlich

der Bergstraße und der Ortsdurchfahrt der B 71

nach Rotenburg für den gesamten Stadtbereich

ein neuer Friedhof, der sog. Stadtfriedhof

eingerichtet worden. Der älteste Teil der inzwi-

schen erheblich vergrößerten, winkelförmigen

Anlage mit einer 1950 erbauten Kapelle liegt im

östlichsten Zipfel zwischen Berg- und Seilerstra-

ße. Hier stehen auf einer Grünfläche verteilt be-

merkenswerte Grabmale aus Sandstein sowie

Eisen- und Steinkreuze aus dem 19. bzw. frü-

hen 20.Jh. Bemerkenswert sind auch die von

schmiedeeisernen Zäunen gefassten Familien-

grabstätten einiger für Soltau bedeutender

Familien, wie die der Familie Röder. Eine Reihe

von meist namenlosen Eisenkreuzen des 19.Jh.

sind unabhängig von ihren Gräbern entlang ei-

nes nord-süd-gerichteten, mit alten Alleebäu-

men bewachsenen Geländeabsatzes aufgestellt

worden. Dieser bildet die Grenze zu dem neue-

ren Friedhofsteil, quer zu einer ost-west-gerich-

teten Allee.

In den jüngeren, westlichen Erweiterungsge-

bieten sind mehrere eindrucksvolle Kriegsgrä-

berstätten und Ehrenmale für die Opfer beider

Weltkriege erstellt worden. Weitere Kriegerdenk-

male befinden sich seit 1923 zu Beginn der

Bergstraße sowie in dem vermutlich um 1950

im Nordosten der Stadt im Böhmewald errichte-

ten sog. „Heldenhain“.

Der Jüdische Friedhof ist das einzige Zeugnis

jüdischer Kultur in Soltau. Er liegt im Nordosten

des Stadtzentrums am Rande des Gewerbege-

bietes auf einem Privatgrundstück einer in den

fünfziger Jahren des 20.Jh. bebauten Wohn-

siedlung, Böningweg 7. Die nach der 1938 er-

folgten Schließung stark beschädigten bzw. fast

zerstörten sechs Grabsteine (einer von 1880)

mit verwitterten hebräischen und deutschen

Inschriften stehen heute in einem rechteckig von

einer Hecke umgrenzten, begrünten Areal.

In dem von gepflasterten Straßen durchzogenen

Stadtgebiet östlich der Kirche, das seinen dörf-

lichen Charakter in Teilen noch gewahrt hat, liegt

heute der Schwerpunkt der historischen Bebau-

ung Soltaus. Diese besteht aus zahlreichen

ehemaligen Brinksitzer- bzw. Handwerkerhöfen

aus der Zeit der Wiederbesiedelung im späten

18. und vorwiegend frühen 19.Jh., deren zu-

meist traufständig errichteten Wohn-/Wirt-

schaftsgebäude die Rosen- und Querstraße,

Frieden- und Kirchstraße sowie an der Mühlen-

und Bergstraße begrenzen.

Das Rückgrat der zahlreichen Einzel- und Grup-

pendenkmale bilden die sich kreuzenden Stra-

ßenzüge Rosenstraße und Quergasse. In der

Rosenstraße sind nach Bauarbeiten einige Ab-

schnitte der gewölbten Feldsteinpflasterung in

angepasster Bauweise erneuert worden.

Das auf einem eng bebauten, dreieckigen

Grundstück errichtete Gebäudeensemble zwi-

schen Rosen-, Quer- und Mühlenstraße setzt

sich aus fünf eingeschossigen, traut- und giebel-

ständigen schlichten Ackerbürger- bzw. Hand-

werker-Wohnhäusern zusammen, die hinter

schmalen Vorgärten zurückliegen. Bis auf das

wohl erst gegen Ende des 19.Jh. in Rohziegel-

304

Von einer Johannis dem Täufer geweihten Kir-

che, Bahnhofstraße 13, ist erst in einer Urkun-

de von 1464 die Rede, obwohl eine dem Archi-

diakonat Ahlden im Mindener Bistum angehö-

rende „parochia soltowe“ bereits 1086 und eine

„ecclesia Soltowe“ 1304 bereits Bestand gehabt

haben musste. Wahrscheinlich erfolgte um 1460

ein Kirchenbau, der 1597/98 erweitert worden

war und schließlich 1755 durch einen Neubau

ersetzt wurde, wie aus dem Medaillon im Fron-

tispiz über dem straßenseitigen Kirchenportal

hervorgeht. Lediglich sein erst 1848 mit Elemen-

ten der Spätrenaissance angefügter Turm blieb

bei dem verheerenden Brand von 1906 unver-

sehrt. Dieser erhielt jedoch bei der Wiedererrich-

tung des Gebäudes durch den hannoverschen

Konsistorialbaumeister Eduard Wendebourg ei-

nen neuen, höheren Helm. Der Wiederaufbau

der Saalkirche erfolgte 1907/08 als verputzter

Ziegelbau unter Einbeziehung der erhaltenen

Außenmauern in neubarocker Formensprache

(mit Jugendstilzügen). Das Bauwerk folgte in

seiner Ausprägung den barocken Ursprungsfor-

men des Vorgängergebäudes, einschließlich des

hohen Mansarddaches mit Dachreiter. Durch

den Anbau eines Chores und einer seitlichen

Sakristei war aus der früheren Querkirche trotz

des traufseitig verbliebenen Eingangs ein längs-

ausgerichteter Bau geworden. Zeitgenössisch

sind das Deckengemälde von Carl Wiedehold

sowie Altartisch, Kanzel, Taufstein und die

Emporenbrüstung. Die 1968 neu erbaute Orgel

enthält Teile des Vorgänger-Orgelprospekts. Bei

den 1972/73 erfolgten Renovierungsarbeiten ist

durch eine erneute Verlegung des Altars an die

südliche Längswand der ursprüngliche Zustand

wieder hergestellt worden. Die eindrucksvolle

Altarwand mit Gemälden des Abendmahls und

alttestamentarischen Darstellungen des Malers

Rudolf Schäfer war 1921 zur Erinnerung an im

Ersten Weltkrieg gefallene Kirchenmitglieder an-

gefertigt worden. Bei der Renovierung wurde

zusätzlich der zusammen mit zwei hölzernen

Emporen etwa 1.000 Sitzplätze fassende Raum

durch Einbauten verkleinert, u.a. mit einer mo-

dernen Empore vor dem geschlossenen öst-

lichen Altarraum. Von den Ausstattungsgegen-

ständen der Vorgängerbauten ist das 1901 re-

Soltau, Bahnhofstr. 13, Ev. Kirche St. Johannis, Zeichnung Wendebourg (Kunstdenkmälerinventare, Soltau, S. 56)

novierte, wohl vom Ende des 15.Jh. stammen-

de Altarkruzifix zu besichtigen.

Ab 1850 ist im Nordwesten der Kirche südlich

der Bergstraße und der Ortsdurchfahrt der B 71

nach Rotenburg für den gesamten Stadtbereich

ein neuer Friedhof, der sog. Stadtfriedhof

eingerichtet worden. Der älteste Teil der inzwi-

schen erheblich vergrößerten, winkelförmigen

Anlage mit einer 1950 erbauten Kapelle liegt im

östlichsten Zipfel zwischen Berg- und Seilerstra-

ße. Hier stehen auf einer Grünfläche verteilt be-

merkenswerte Grabmale aus Sandstein sowie

Eisen- und Steinkreuze aus dem 19. bzw. frü-

hen 20.Jh. Bemerkenswert sind auch die von

schmiedeeisernen Zäunen gefassten Familien-

grabstätten einiger für Soltau bedeutender

Familien, wie die der Familie Röder. Eine Reihe

von meist namenlosen Eisenkreuzen des 19.Jh.

sind unabhängig von ihren Gräbern entlang ei-

nes nord-süd-gerichteten, mit alten Alleebäu-

men bewachsenen Geländeabsatzes aufgestellt

worden. Dieser bildet die Grenze zu dem neue-

ren Friedhofsteil, quer zu einer ost-west-gerich-

teten Allee.

In den jüngeren, westlichen Erweiterungsge-

bieten sind mehrere eindrucksvolle Kriegsgrä-

berstätten und Ehrenmale für die Opfer beider

Weltkriege erstellt worden. Weitere Kriegerdenk-

male befinden sich seit 1923 zu Beginn der

Bergstraße sowie in dem vermutlich um 1950

im Nordosten der Stadt im Böhmewald errichte-

ten sog. „Heldenhain“.

Der Jüdische Friedhof ist das einzige Zeugnis

jüdischer Kultur in Soltau. Er liegt im Nordosten

des Stadtzentrums am Rande des Gewerbege-

bietes auf einem Privatgrundstück einer in den

fünfziger Jahren des 20.Jh. bebauten Wohn-

siedlung, Böningweg 7. Die nach der 1938 er-

folgten Schließung stark beschädigten bzw. fast

zerstörten sechs Grabsteine (einer von 1880)

mit verwitterten hebräischen und deutschen

Inschriften stehen heute in einem rechteckig von

einer Hecke umgrenzten, begrünten Areal.

In dem von gepflasterten Straßen durchzogenen

Stadtgebiet östlich der Kirche, das seinen dörf-

lichen Charakter in Teilen noch gewahrt hat, liegt

heute der Schwerpunkt der historischen Bebau-

ung Soltaus. Diese besteht aus zahlreichen

ehemaligen Brinksitzer- bzw. Handwerkerhöfen

aus der Zeit der Wiederbesiedelung im späten

18. und vorwiegend frühen 19.Jh., deren zu-

meist traufständig errichteten Wohn-/Wirt-

schaftsgebäude die Rosen- und Querstraße,

Frieden- und Kirchstraße sowie an der Mühlen-

und Bergstraße begrenzen.

Das Rückgrat der zahlreichen Einzel- und Grup-

pendenkmale bilden die sich kreuzenden Stra-

ßenzüge Rosenstraße und Quergasse. In der

Rosenstraße sind nach Bauarbeiten einige Ab-

schnitte der gewölbten Feldsteinpflasterung in

angepasster Bauweise erneuert worden.

Das auf einem eng bebauten, dreieckigen

Grundstück errichtete Gebäudeensemble zwi-

schen Rosen-, Quer- und Mühlenstraße setzt

sich aus fünf eingeschossigen, traut- und giebel-

ständigen schlichten Ackerbürger- bzw. Hand-

werker-Wohnhäusern zusammen, die hinter

schmalen Vorgärten zurückliegen. Bis auf das

wohl erst gegen Ende des 19.Jh. in Rohziegel-

304