wurde. Von diesem sog. Heidehof sind sowohl

das Hauptgebäude als auch einige der ehemals

notwendigen Nebengebäude erhalten geblie-

ben. Die jüngeren, aneinander gebauten Wirt-

schaftsgebäude bildeten in Ergänzung zu den

alten bis zu dem 1949 ausgeführten Abbruch

einer Scheune eine fast U-förmige Anlage um

die mit Feldsteinen gepflasterte, zur nordwest-

lichen Zufahrt ausgerichtete Hoffläche.

In ihrem Mittelpunkt steht heute noch das 1793

errichtete Zweiständergerüst eines stattlichen

Wohnwirtschaftsgebäude unter hohem Dreivier-

telwalmdach, dessen eingezogener Wirtschafts-

trakt auf eine bereits um 1910 eingerichtete

Wohnnutzung hinweist. Dies wird durch die ent-

sprechend geteilten Fenstereinbauten und das

maßvoll gegliederte Türelement im symmetrisch

gegliederten Wirtschaftsgiebel (mit jüngster Fle-

dermausgaube) sichtbar sowie durch die seit-

lichen Dachhäuschen, die seitdem unverändert

erhalten sind. Der Giebel wird im übrigen von

drei Fußdreiecken mit farbig ausgemalten Ro-

setten geprägt, die im Giebeltrapez über der

Auskragung auf gerundeten Balkenköpfen an-

gebracht sind. Der vielleicht im Zusammenhang

mit dem rückseitigen Verandaanbau nachträg-

lich verschmälerte Wohntrakt ist im Bereich des

auf Balkenköpfen vorkragenden Giebels insge-

samt vertikal verbreitert.

Auf der Westseite begrenzt eine stattliche Quer-

durchfahrtsscheune unter Dreiviertelwalm die

Hoffläche, deren verbohltes bzw. verbreitertes

Unterrähmgerüst trotz Umbauten einen Kern

aus dem 18.Jh. aufweist. Sie wird giebelseitig

verlängert durch ein schmales Remisen-Stallge-

bäude, vermutlich aus dem 19.Jh.

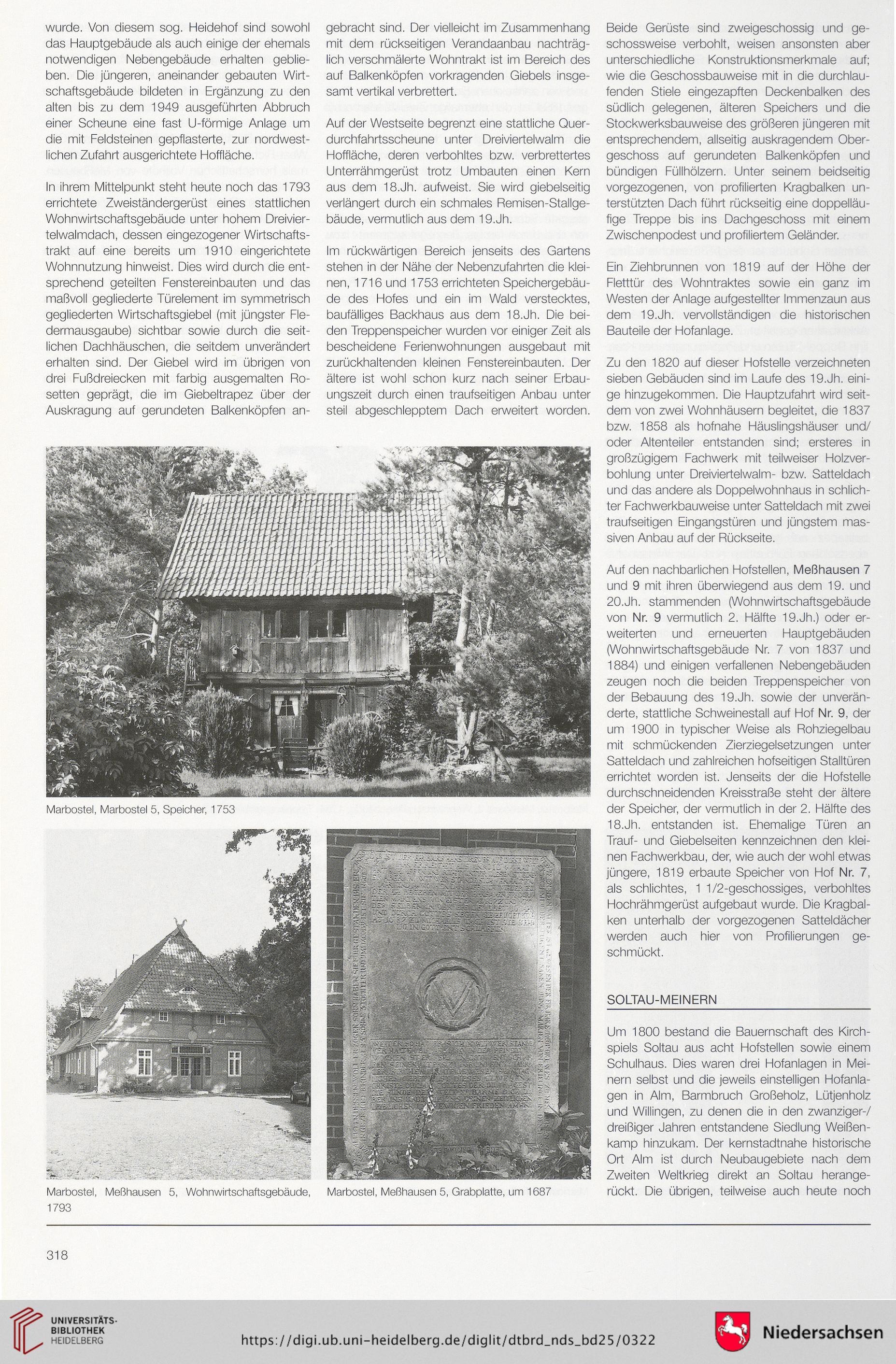

Im rückwärtigen Bereich jenseits des Gartens

stehen in der Nähe der Nebenzufahrten die klei-

nen, 1716 und 1753 errichteten Speichergebäu-

de des Hofes und ein im Wald verstecktes,

baufälliges Backhaus aus dem 18.Jh. Die bei-

den Treppenspeicher wurden vor einiger Zeit als

bescheidene Ferienwohnungen ausgebaut mit

zurückhaltenden kleinen Fenstereinbauten. Der

ältere ist wohl schon kurz nach seiner Erbau-

ungszeit durch einen traufseitigen Anbau unter

steil abgeschlepptem Dach erweitert worden.

Marbostel, Marbostel 5, Speicher, 1753

Beide Gerüste sind zweigeschossig und ge-

schossweise verbohlt, weisen ansonsten aber

unterschiedliche Konstruktionsmerkmale auf;

wie die Geschossbauweise mit in die durchlau-

fenden Stiele eingezapften Deckenbalken des

südlich gelegenen, älteren Speichers und die

Stockwerksbauweise des größeren jüngeren mit

entsprechendem, allseitig auskragendem Ober-

geschoss auf gerundeten Balkenköpfen und

bündigen Füllhölzern. Unter seinem beidseitig

vorgezogenen, von profilierten Kragbalken un-

terstützten Dach führt rückseitig eine doppelläu-

fige Treppe bis ins Dachgeschoss mit einem

Zwischenpodest und profiliertem Geländer.

Ein Ziehbrunnen von 1819 auf der Höhe der

Fletttür des Wohntraktes sowie ein ganz im

Westen der Anlage aufgestellter Immenzaun aus

dem 19.Jh. vervollständigen die historischen

Bauteile der Hofanlage.

Zu den 1820 auf dieser Hofstelle verzeichneten

sieben Gebäuden sind im Laufe des 19.Jh. eini-

ge hinzugekommen. Die Hauptzufahrt wird seit-

dem von zwei Wohnhäusern begleitet, die 1837

bzw. 1858 als hofnahe Häuslingshäuser und/

oder Altenteiler entstanden sind; ersteres in

großzügigem Fachwerk mit teilweiser Holzver-

bohlung unter Dreiviertelwalm- bzw. Satteldach

und das andere als Doppelwohnhaus in schlich-

ter Fachwerkbauweise unter Satteldach mit zwei

traufseitigen Eingangstüren und jüngstem mas-

siven Anbau auf der Rückseite.

Auf den nachbarlichen Hofstellen, Meßhausen 7

und 9 mit ihren überwiegend aus dem 19. und

20.Jh. stammenden (Wohnwirtschaftsgebäude

von Nr. 9 vermutlich 2. Hälfte 19.Jh.) oder er-

weiterten und erneuerten Hauptgebäuden

(Wohnwirtschaftsgebäude Nr. 7 von 1837 und

1884) und einigen verfallenen Nebengebäuden

zeugen noch die beiden Treppenspeicher von

der Bebauung des 19.Jh. sowie der unverän-

derte, stattliche Schweinestall auf Hof Nr. 9, der

um 1900 in typischer Weise als Rohziegelbau

mit schmückenden Zierziegelsetzungen unter

Satteldach und zahlreichen hofseitigen Stalltüren

errichtet worden ist. Jenseits der die Hofstelle

durchschneidenden Kreisstraße steht der ältere

der Speicher, der vermutlich in der 2. Hälfte des

18.Jh. entstanden ist. Ehemalige Türen an

Trauf- und Giebelseiten kennzeichnen den klei-

nen Fachwerkbau, der, wie auch der wohl etwas

jüngere, 1819 erbaute Speicher von Hof Nr. 7,

als schlichtes, 1 1/2-geschossiges, verbohltes

Hochrähmgerüst aufgebaut wurde. Die Kragbal-

ken unterhalb der vorgezogenen Satteldächer

werden auch hier von Profilierungen ge-

schmückt.

SOLTAU-MEINERN

Um 1800 bestand die Bauernschaft des Kirch-

spiels Soltau aus acht Hofstellen sowie einem

Schulhaus. Dies waren drei Hofanlagen in Mei-

nem selbst und die jeweils einstelligen Hofanla-

gen in Alm, Barmbruch Großeholz, Lütjenholz

und Willingen, zu denen die in den zwanziger-/

dreißiger Jahren entstandene Siedlung Weißen-

kamp hinzukam. Der kernstadtnahe historische

Ort Alm ist durch Neubaugebiete nach dem

Zweiten Weltkrieg direkt an Soltau herange-

rückt. Die übrigen, teilweise auch heute noch

318

das Hauptgebäude als auch einige der ehemals

notwendigen Nebengebäude erhalten geblie-

ben. Die jüngeren, aneinander gebauten Wirt-

schaftsgebäude bildeten in Ergänzung zu den

alten bis zu dem 1949 ausgeführten Abbruch

einer Scheune eine fast U-förmige Anlage um

die mit Feldsteinen gepflasterte, zur nordwest-

lichen Zufahrt ausgerichtete Hoffläche.

In ihrem Mittelpunkt steht heute noch das 1793

errichtete Zweiständergerüst eines stattlichen

Wohnwirtschaftsgebäude unter hohem Dreivier-

telwalmdach, dessen eingezogener Wirtschafts-

trakt auf eine bereits um 1910 eingerichtete

Wohnnutzung hinweist. Dies wird durch die ent-

sprechend geteilten Fenstereinbauten und das

maßvoll gegliederte Türelement im symmetrisch

gegliederten Wirtschaftsgiebel (mit jüngster Fle-

dermausgaube) sichtbar sowie durch die seit-

lichen Dachhäuschen, die seitdem unverändert

erhalten sind. Der Giebel wird im übrigen von

drei Fußdreiecken mit farbig ausgemalten Ro-

setten geprägt, die im Giebeltrapez über der

Auskragung auf gerundeten Balkenköpfen an-

gebracht sind. Der vielleicht im Zusammenhang

mit dem rückseitigen Verandaanbau nachträg-

lich verschmälerte Wohntrakt ist im Bereich des

auf Balkenköpfen vorkragenden Giebels insge-

samt vertikal verbreitert.

Auf der Westseite begrenzt eine stattliche Quer-

durchfahrtsscheune unter Dreiviertelwalm die

Hoffläche, deren verbohltes bzw. verbreitertes

Unterrähmgerüst trotz Umbauten einen Kern

aus dem 18.Jh. aufweist. Sie wird giebelseitig

verlängert durch ein schmales Remisen-Stallge-

bäude, vermutlich aus dem 19.Jh.

Im rückwärtigen Bereich jenseits des Gartens

stehen in der Nähe der Nebenzufahrten die klei-

nen, 1716 und 1753 errichteten Speichergebäu-

de des Hofes und ein im Wald verstecktes,

baufälliges Backhaus aus dem 18.Jh. Die bei-

den Treppenspeicher wurden vor einiger Zeit als

bescheidene Ferienwohnungen ausgebaut mit

zurückhaltenden kleinen Fenstereinbauten. Der

ältere ist wohl schon kurz nach seiner Erbau-

ungszeit durch einen traufseitigen Anbau unter

steil abgeschlepptem Dach erweitert worden.

Marbostel, Marbostel 5, Speicher, 1753

Beide Gerüste sind zweigeschossig und ge-

schossweise verbohlt, weisen ansonsten aber

unterschiedliche Konstruktionsmerkmale auf;

wie die Geschossbauweise mit in die durchlau-

fenden Stiele eingezapften Deckenbalken des

südlich gelegenen, älteren Speichers und die

Stockwerksbauweise des größeren jüngeren mit

entsprechendem, allseitig auskragendem Ober-

geschoss auf gerundeten Balkenköpfen und

bündigen Füllhölzern. Unter seinem beidseitig

vorgezogenen, von profilierten Kragbalken un-

terstützten Dach führt rückseitig eine doppelläu-

fige Treppe bis ins Dachgeschoss mit einem

Zwischenpodest und profiliertem Geländer.

Ein Ziehbrunnen von 1819 auf der Höhe der

Fletttür des Wohntraktes sowie ein ganz im

Westen der Anlage aufgestellter Immenzaun aus

dem 19.Jh. vervollständigen die historischen

Bauteile der Hofanlage.

Zu den 1820 auf dieser Hofstelle verzeichneten

sieben Gebäuden sind im Laufe des 19.Jh. eini-

ge hinzugekommen. Die Hauptzufahrt wird seit-

dem von zwei Wohnhäusern begleitet, die 1837

bzw. 1858 als hofnahe Häuslingshäuser und/

oder Altenteiler entstanden sind; ersteres in

großzügigem Fachwerk mit teilweiser Holzver-

bohlung unter Dreiviertelwalm- bzw. Satteldach

und das andere als Doppelwohnhaus in schlich-

ter Fachwerkbauweise unter Satteldach mit zwei

traufseitigen Eingangstüren und jüngstem mas-

siven Anbau auf der Rückseite.

Auf den nachbarlichen Hofstellen, Meßhausen 7

und 9 mit ihren überwiegend aus dem 19. und

20.Jh. stammenden (Wohnwirtschaftsgebäude

von Nr. 9 vermutlich 2. Hälfte 19.Jh.) oder er-

weiterten und erneuerten Hauptgebäuden

(Wohnwirtschaftsgebäude Nr. 7 von 1837 und

1884) und einigen verfallenen Nebengebäuden

zeugen noch die beiden Treppenspeicher von

der Bebauung des 19.Jh. sowie der unverän-

derte, stattliche Schweinestall auf Hof Nr. 9, der

um 1900 in typischer Weise als Rohziegelbau

mit schmückenden Zierziegelsetzungen unter

Satteldach und zahlreichen hofseitigen Stalltüren

errichtet worden ist. Jenseits der die Hofstelle

durchschneidenden Kreisstraße steht der ältere

der Speicher, der vermutlich in der 2. Hälfte des

18.Jh. entstanden ist. Ehemalige Türen an

Trauf- und Giebelseiten kennzeichnen den klei-

nen Fachwerkbau, der, wie auch der wohl etwas

jüngere, 1819 erbaute Speicher von Hof Nr. 7,

als schlichtes, 1 1/2-geschossiges, verbohltes

Hochrähmgerüst aufgebaut wurde. Die Kragbal-

ken unterhalb der vorgezogenen Satteldächer

werden auch hier von Profilierungen ge-

schmückt.

SOLTAU-MEINERN

Um 1800 bestand die Bauernschaft des Kirch-

spiels Soltau aus acht Hofstellen sowie einem

Schulhaus. Dies waren drei Hofanlagen in Mei-

nem selbst und die jeweils einstelligen Hofanla-

gen in Alm, Barmbruch Großeholz, Lütjenholz

und Willingen, zu denen die in den zwanziger-/

dreißiger Jahren entstandene Siedlung Weißen-

kamp hinzukam. Der kernstadtnahe historische

Ort Alm ist durch Neubaugebiete nach dem

Zweiten Weltkrieg direkt an Soltau herange-

rückt. Die übrigen, teilweise auch heute noch

318