kaum erweiterten Siedlungsteile ziehen sich in

direkter Fortsetzung in Richtung Südwesten

entlang der alten Wegeverbindung nach Falling-

bostel, heute L 163 und ihrer nach 1897 erfolg-

ten gradlinigen Verlängerung nach Bomlitz, der

K 14. Die zwischen den nach Westen und

Süden führenden Eisenbahntrassen gelegenen

Höfe sind meist nur über kleine Erschließungs-

wege zu erreichen, die die leicht hügeligen, von

Forst- und Landwirtschaft fast gleichwertig

genutzten Flächen durchschneiden.

Das kleine Haufendorf Meinem, ehemals Mei-

nerdingen, wird von der Kreisstraße 14 durch-

schnitten. Die von Wald und westlich von klei-

nen Moorflächen umgebenen historischen Hof-

anlagen liegen in Ost-West-Richtung aneinan-

dergereiht an einem Bach.

Trotz der weitgehend erhaltenen Parzellenstruk-

tur der bewaldeten, ehemaligen Voll- und Halb-

hofstellen hat sich ihre Gebäudestruktur, vor

allem durch die notwendige Anpassung an ver-

änderte Strukturen in der Landwirtschaft im

Laufe des 19. und 20.Jh., stark verändert. Auf

der östlich gelegenen, ehemals herrschaftlichen

Vollhofstelle Meinem 1 wird die frühere Hofbe-

bauung nur noch durch eine 1695 erbaute

Wagenscheune repräsentiert. Sie steht mit ih-

rem hohen Dreiviertelwalmdach am Ende der

südlichen Hofzufahrt südlich des mehrfach ver-

änderten Wohnwirtschaftsgebäudes. Ihr typi-

sches verbohltes Dreiständergerüst in Ober-

rähmbauweise und eingehälsten Ankerbalken

überspannt eine seitliche, ehemals wohl offene

und z.Zt. durch einen Anbau geschlossene

Längsdurch- oder unterfahrt. Der Giebel wurde

durch ein zweites Giebeltor später leicht verän-

dert.

Die früher Berenbrock oder Bernebrocka ge-

nannte einstellige frühere Vollhofanlage Barm-

bruch 5 ist möglicherweise ein adliges Gut und

Stammsitz derer von Berenbrock gewesen. Die-

se waren 1310 als Burgmänner von Ahlden er-

wähnt worden und haben umfangreiche Besit-

zungen in der Umgebung ihr Eigen genannt. Auf

der inmitten größerer Waldflächen gelegenen,

unveränderten Parzelle erinnern zwei Einzel-

denkmale an die historische Bebauung. Beide

liegen südlich der inzwischen streng rechtwinklig

ausgerichteten Hofbebauung des 19.Jh. an den

südlichen der insgesamt vier Zufahrten (Wohn-

wirtschaftsgebäude im Kern von 1859). Der äl-

tere Hofschafstall von 1766 besteht aus einem

kräftigen, verbreiterten Dreiständergerüst in

Oberrähmkonstruktion unter Satteldach, dessen

von Kopfbändern gestützter Dachüberstand auf

der Nordseite eine offene Querunterfahrt freigibt.

Der 1807 erbaute Speicher/Scheune wirkt durch

sein hohes Dreiviertelwalmdach urtümlich. Sein

überwiegend verbohltes Unterrähmgerüst wird

von diversen traufseitigen Eingangstüren sowie

zwei Quereinfahrten erschlossen, von denen die

eine nachträglich eingefügt worden ist.

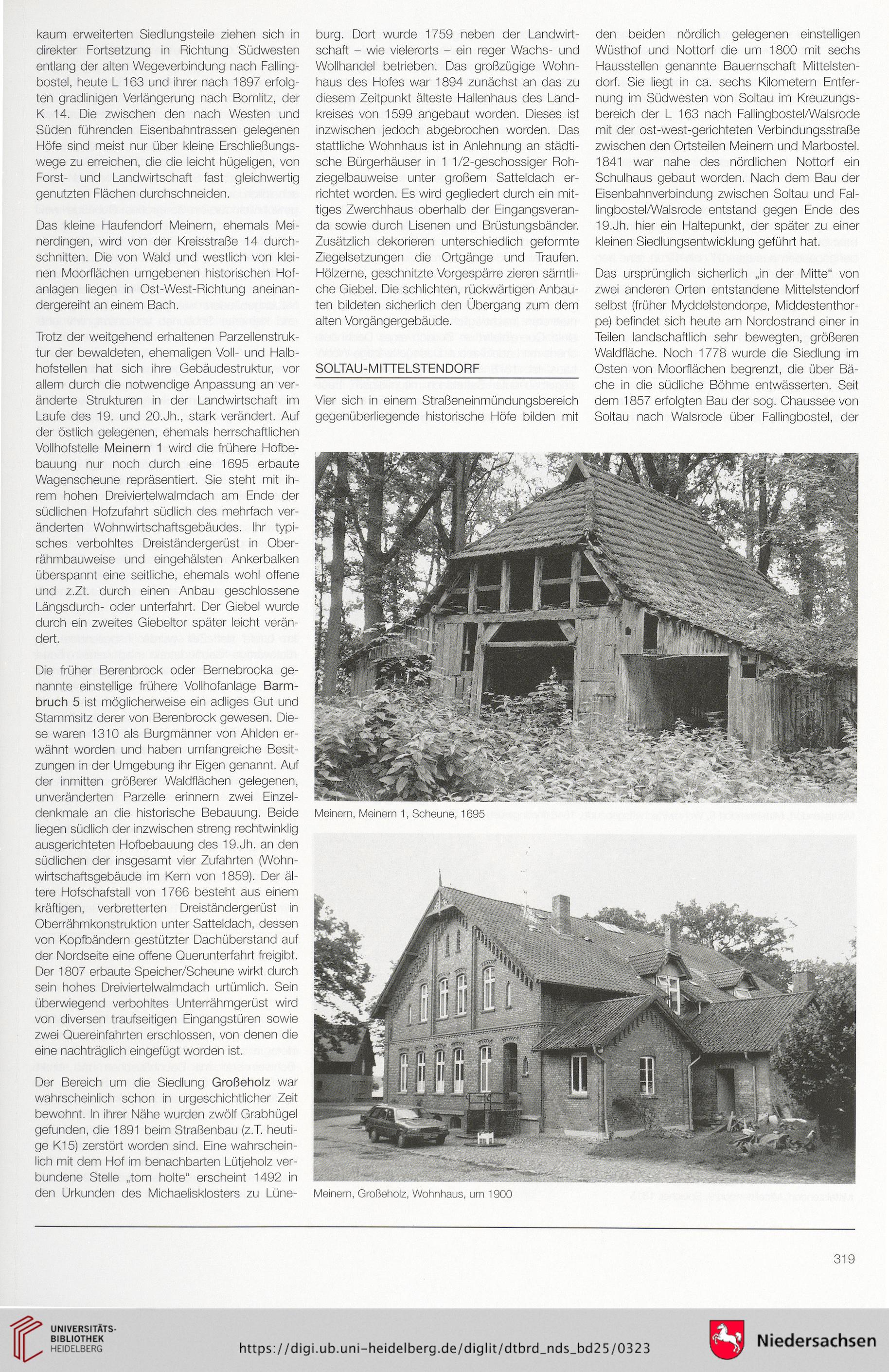

Der Bereich um die Siedlung Großeholz war

wahrscheinlich schon in urgeschichtlicher Zeit

bewohnt. In ihrer Nähe wurden zwölf Grabhügel

gefunden, die 1891 beim Straßenbau (z.T. heuti-

ge Kl 5) zerstört worden sind. Eine wahrschein-

lich mit dem Hof im benachbarten Lütjeholz ver-

bundene Stelle „tom holte“ erscheint 1492 in

den Urkunden des Michaelisklosters zu Lüne-

burg. Dort wurde 1759 neben der Landwirt-

schaft - wie vielerorts - ein reger Wachs- und

Wollhandel betrieben. Das großzügige Wohn-

haus des Hofes war 1894 zunächst an das zu

diesem Zeitpunkt älteste Hallenhaus des Land-

kreises von 1599 angebaut worden. Dieses ist

inzwischen jedoch abgebrochen worden. Das

stattliche Wohnhaus ist in Anlehnung an städti-

sche Bürgerhäuser in 1 1/2-geschossiger Roh-

ziegelbauweise unter großem Satteldach er-

richtet worden. Es wird gegliedert durch ein mit-

tiges Zwerchhaus oberhalb der Eingangsveran-

da sowie durch Lisenen und Brüstungsbänder.

Zusätzlich dekorieren unterschiedlich geformte

Ziegelsetzungen die Ortgänge und Traufen.

Hölzerne, geschnitzte Vorgespärre zieren sämtli-

che Giebel. Die schlichten, rückwärtigen Anbau-

ten bildeten sicherlich den Übergang zum dem

alten Vorgängergebäude.

SOLTAU-MITTELSTENDORF

Vier sich in einem Straßeneinmündungsbereich

gegenüberliegende historische Höfe bilden mit

den beiden nördlich gelegenen einstelligen

Wüsthof und Nottorf die um 1800 mit sechs

Hausstellen genannte Bauernschaft Mittelsten-

dorf. Sie liegt in ca. sechs Kilometern Entfer-

nung im Südwesten von Soltau im Kreuzungs-

bereich der L 163 nach Fallingbostel/Walsrode

mit der ost-west-gerichteten Verbindungsstraße

zwischen den Ortsteilen Meinem und Marbostel.

1841 war nahe des nördlichen Nottorf ein

Schulhaus gebaut worden. Nach dem Bau der

Eisenbahnverbindung zwischen Soltau und Fal-

lingbostel/Walsrode entstand gegen Ende des

19.Jh. hier ein Haltepunkt, der später zu einer

kleinen Siedlungsentwicklung geführt hat.

Das ursprünglich sicherlich „in der Mitte“ von

zwei anderen Orten entstandene Mittelstendorf

selbst (früher Myddelstendorpe, Middestenthor-

pe) befindet sich heute am Nordostrand einer in

Teilen landschaftlich sehr bewegten, größeren

Waldfläche. Noch 1778 wurde die Siedlung im

Osten von Moorflächen begrenzt, die über Bä-

che in die südliche Böhme entwässerten. Seit

dem 1857 erfolgten Bau der sog. Chaussee von

Soltau nach Walsrode über Fallingbostel, der

Meinem, Meinem 1, Scheune, 1695

Meinem, Großeholz, Wohnhaus, um 1900

319

direkter Fortsetzung in Richtung Südwesten

entlang der alten Wegeverbindung nach Falling-

bostel, heute L 163 und ihrer nach 1897 erfolg-

ten gradlinigen Verlängerung nach Bomlitz, der

K 14. Die zwischen den nach Westen und

Süden führenden Eisenbahntrassen gelegenen

Höfe sind meist nur über kleine Erschließungs-

wege zu erreichen, die die leicht hügeligen, von

Forst- und Landwirtschaft fast gleichwertig

genutzten Flächen durchschneiden.

Das kleine Haufendorf Meinem, ehemals Mei-

nerdingen, wird von der Kreisstraße 14 durch-

schnitten. Die von Wald und westlich von klei-

nen Moorflächen umgebenen historischen Hof-

anlagen liegen in Ost-West-Richtung aneinan-

dergereiht an einem Bach.

Trotz der weitgehend erhaltenen Parzellenstruk-

tur der bewaldeten, ehemaligen Voll- und Halb-

hofstellen hat sich ihre Gebäudestruktur, vor

allem durch die notwendige Anpassung an ver-

änderte Strukturen in der Landwirtschaft im

Laufe des 19. und 20.Jh., stark verändert. Auf

der östlich gelegenen, ehemals herrschaftlichen

Vollhofstelle Meinem 1 wird die frühere Hofbe-

bauung nur noch durch eine 1695 erbaute

Wagenscheune repräsentiert. Sie steht mit ih-

rem hohen Dreiviertelwalmdach am Ende der

südlichen Hofzufahrt südlich des mehrfach ver-

änderten Wohnwirtschaftsgebäudes. Ihr typi-

sches verbohltes Dreiständergerüst in Ober-

rähmbauweise und eingehälsten Ankerbalken

überspannt eine seitliche, ehemals wohl offene

und z.Zt. durch einen Anbau geschlossene

Längsdurch- oder unterfahrt. Der Giebel wurde

durch ein zweites Giebeltor später leicht verän-

dert.

Die früher Berenbrock oder Bernebrocka ge-

nannte einstellige frühere Vollhofanlage Barm-

bruch 5 ist möglicherweise ein adliges Gut und

Stammsitz derer von Berenbrock gewesen. Die-

se waren 1310 als Burgmänner von Ahlden er-

wähnt worden und haben umfangreiche Besit-

zungen in der Umgebung ihr Eigen genannt. Auf

der inmitten größerer Waldflächen gelegenen,

unveränderten Parzelle erinnern zwei Einzel-

denkmale an die historische Bebauung. Beide

liegen südlich der inzwischen streng rechtwinklig

ausgerichteten Hofbebauung des 19.Jh. an den

südlichen der insgesamt vier Zufahrten (Wohn-

wirtschaftsgebäude im Kern von 1859). Der äl-

tere Hofschafstall von 1766 besteht aus einem

kräftigen, verbreiterten Dreiständergerüst in

Oberrähmkonstruktion unter Satteldach, dessen

von Kopfbändern gestützter Dachüberstand auf

der Nordseite eine offene Querunterfahrt freigibt.

Der 1807 erbaute Speicher/Scheune wirkt durch

sein hohes Dreiviertelwalmdach urtümlich. Sein

überwiegend verbohltes Unterrähmgerüst wird

von diversen traufseitigen Eingangstüren sowie

zwei Quereinfahrten erschlossen, von denen die

eine nachträglich eingefügt worden ist.

Der Bereich um die Siedlung Großeholz war

wahrscheinlich schon in urgeschichtlicher Zeit

bewohnt. In ihrer Nähe wurden zwölf Grabhügel

gefunden, die 1891 beim Straßenbau (z.T. heuti-

ge Kl 5) zerstört worden sind. Eine wahrschein-

lich mit dem Hof im benachbarten Lütjeholz ver-

bundene Stelle „tom holte“ erscheint 1492 in

den Urkunden des Michaelisklosters zu Lüne-

burg. Dort wurde 1759 neben der Landwirt-

schaft - wie vielerorts - ein reger Wachs- und

Wollhandel betrieben. Das großzügige Wohn-

haus des Hofes war 1894 zunächst an das zu

diesem Zeitpunkt älteste Hallenhaus des Land-

kreises von 1599 angebaut worden. Dieses ist

inzwischen jedoch abgebrochen worden. Das

stattliche Wohnhaus ist in Anlehnung an städti-

sche Bürgerhäuser in 1 1/2-geschossiger Roh-

ziegelbauweise unter großem Satteldach er-

richtet worden. Es wird gegliedert durch ein mit-

tiges Zwerchhaus oberhalb der Eingangsveran-

da sowie durch Lisenen und Brüstungsbänder.

Zusätzlich dekorieren unterschiedlich geformte

Ziegelsetzungen die Ortgänge und Traufen.

Hölzerne, geschnitzte Vorgespärre zieren sämtli-

che Giebel. Die schlichten, rückwärtigen Anbau-

ten bildeten sicherlich den Übergang zum dem

alten Vorgängergebäude.

SOLTAU-MITTELSTENDORF

Vier sich in einem Straßeneinmündungsbereich

gegenüberliegende historische Höfe bilden mit

den beiden nördlich gelegenen einstelligen

Wüsthof und Nottorf die um 1800 mit sechs

Hausstellen genannte Bauernschaft Mittelsten-

dorf. Sie liegt in ca. sechs Kilometern Entfer-

nung im Südwesten von Soltau im Kreuzungs-

bereich der L 163 nach Fallingbostel/Walsrode

mit der ost-west-gerichteten Verbindungsstraße

zwischen den Ortsteilen Meinem und Marbostel.

1841 war nahe des nördlichen Nottorf ein

Schulhaus gebaut worden. Nach dem Bau der

Eisenbahnverbindung zwischen Soltau und Fal-

lingbostel/Walsrode entstand gegen Ende des

19.Jh. hier ein Haltepunkt, der später zu einer

kleinen Siedlungsentwicklung geführt hat.

Das ursprünglich sicherlich „in der Mitte“ von

zwei anderen Orten entstandene Mittelstendorf

selbst (früher Myddelstendorpe, Middestenthor-

pe) befindet sich heute am Nordostrand einer in

Teilen landschaftlich sehr bewegten, größeren

Waldfläche. Noch 1778 wurde die Siedlung im

Osten von Moorflächen begrenzt, die über Bä-

che in die südliche Böhme entwässerten. Seit

dem 1857 erfolgten Bau der sog. Chaussee von

Soltau nach Walsrode über Fallingbostel, der

Meinem, Meinem 1, Scheune, 1695

Meinem, Großeholz, Wohnhaus, um 1900

319