de eingepfarrten Bewohner der 12-14 pflichti-

gen Hausstellen (1669-1858, davon sechs Voll-

hofstellen) gehörten, wie auch die Nachbarorte,

bis 1852 zum Gericht Cording in dem alten Amt

Rethem.

Die Bebauung der alten Höfe liegt jeweils erhöht

am Rande des Wiesentals, in das die mit zahl-

reichen Hofbäumen bestandenen Grundstücke

übergehen. Diese werden vielfach noch von

typischen niedrigen Feldstein-Trockenmauern

eingefriedet und die Höfe sind teilweise mit Feld-

steinen gepflastert. Nur wenige Neubauten auf

nachträglich abgeteilten Grundstücken verän-

dern die alte Struktur. Die Hauptgebäude sind

jedoch oft in der 1. Hälfte des 20.Jh. erneuert

worden und haben sich danach durch bauliche

Modernisierungen den veränderten strukturellen

Bedingungen auf dem Lande angepasst.

Meistens sind es die kleinen Nebengebäude, die

unverändert erhalten sind. So wie die 1 1/2-

geschossigen Speicher auf Hof Nr. 1 und 2 im

Norden und Süden der „niederen“ Dorfseite. Der

ältere, wohl im letzten Viertel des 17.Jh.

entstandene Speicher auf Hof 1 zeigt ein kräfti-

ges Ankerbalkengerüst mit geschweiften Kopf-

bändern an Giebel- und Traufseite, mit Ziegel-

steinausbesserungen am Findlingssockel sowie

in den Gefachen. Schlichter ist der ehemalige

Speicher von 1740 auf der nördlichen, jenseits

der Kreisstraße gelegenen Hofanlage 2, die

ehemals als Gasthof gedient hat. Er weist ein

gleichmäßiges quadratisches Gerüst mit einer

doppelten Eingangstür auf und ist vermutlich um

1900 als Stall genutzt und verlängert worden.

Etwa aus der gleichen Zeit (1736) stammt der

aus fünf Sandsteinsegmenten zusammenge-

setzte Brunnen, während der sandsteinerne

Trog (mit Schwengelpumpe), der vor dem schön

gegliederten Stallgiebel aus der 1. Hälfte des

19.Jh. steht, 1782 erstellt worden ist.

In der Reihe der enger bebauten „oberen“

Hofanlagen ist die erhaltene Einheit von Bebau-

ung und Parzelle von Hof Nr. 7 hervorzuheben.

Aufgrund der geringen Grundstücksbreite bilden

Haupt- und Nebengebäude eine giebelständig

zur Straße orientierte Dreiseitanlage. Hofprä-

gend ist der breit gelagerte, fast gleichmäßig

gegliederte Wirtschaftsgiebel aus der Zeit um

1830, ein Vierständerbau mit beidseitigen

Kübbungen unter Halbwalmdach mit erhaltener

Uhlenflucht. Dahinter ist 1911 als Ersatz für den

alten Wohntrakt, wie vielfach üblich, ein Wohn-

haustrakt in typischer gemischter Bauweise mit

massivem Erdgeschoss und Fachwerkaufsatz

mit Drempel und Zierungen quergestellt worden.

Wohl gleichzeitig mit dem Wohnwirtschaftsge-

bäude des Hofes ist 1830 der Kornspeicher in

Straßennähe errichtet worden. Sein stockwerks-

weise abgebundenes zweistöckiges Gerüst mit

quadratischen Gefachen gründet sich auf einzel-

nen Findlingen.

WALSRODE-KIRCHBOITZEN

Deutlicher noch als heute setzte sich das alte,

bereits 1203 erstmals urkundlich erwähnte

Kirchdorf „Kercbotzem“, aus zwei Siedlungsbe-

reichen zusammen, die von den in Ost-West-

Richtung verlaufenden Feuchtwiesen eines klei-

nen Bachlaufs unterbrochen werden. Dieser

entwässert in den östlich vorbeifließenden Jor-

danbach, welcher dann weiter südlich in die

Böhme mündet. Die erhöhte Lage von Dorf und

Feldmark in der Nähe des begrünten Talein-

schnitts des Jordanbaches ist als Übergangsge-

biet von dem nördlichen bewegten Moränenge-

biet der Geest zur Region des Allerurstromtals

mit ihren zahlreichen Wasserläufen und Dünen-

erhebungen zu erkennen.

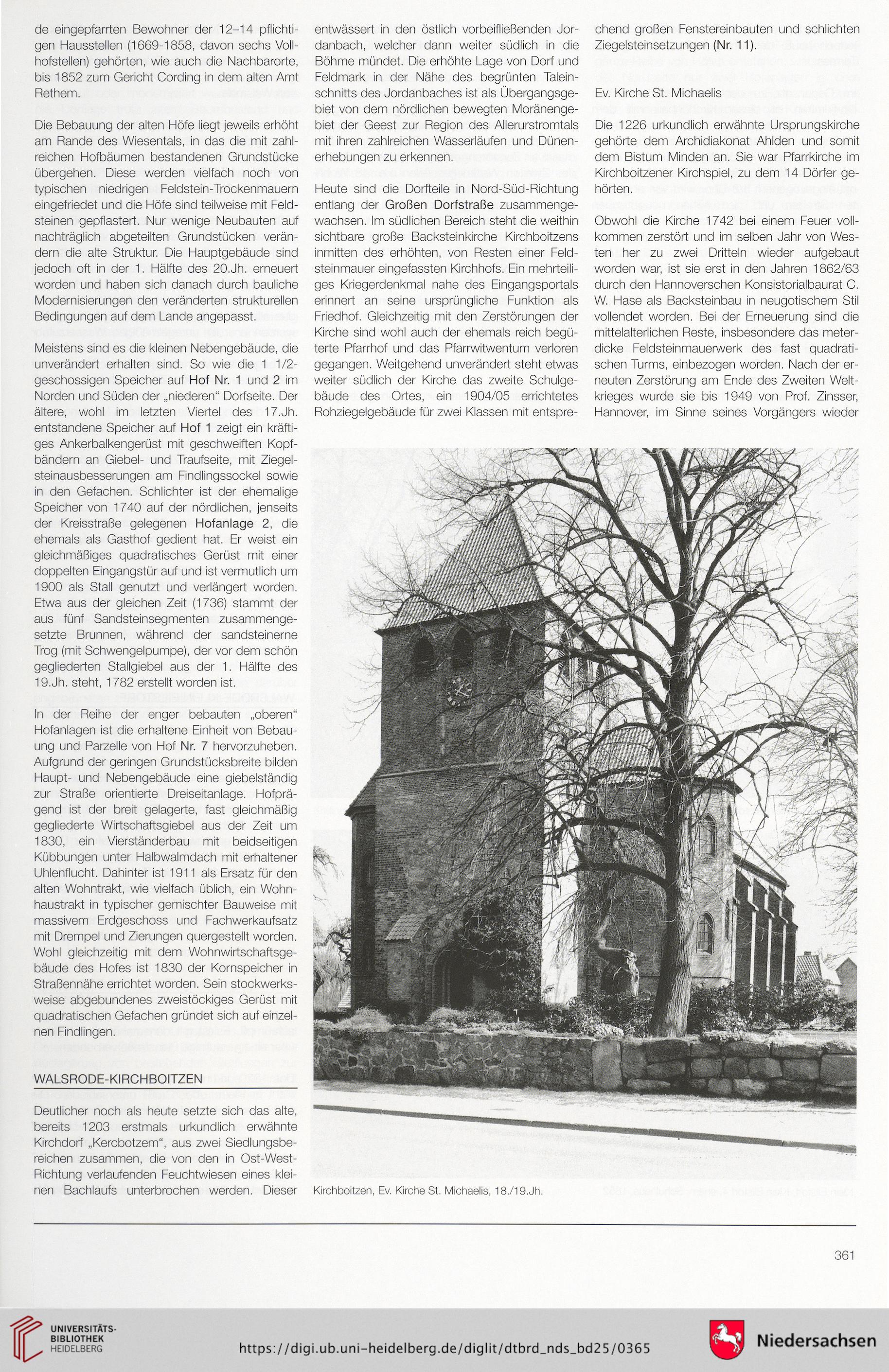

Heute sind die Dorfteile in Nord-Süd-Richtung

entlang der Großen Dorfstraße zusammenge-

wachsen. Im südlichen Bereich steht die weithin

sichtbare große Backsteinkirche Kirchboitzens

inmitten des erhöhten, von Resten einer Feld-

steinmauer eingefassten Kirchhofs. Ein mehrteili-

ges Kriegerdenkmal nahe des Eingangsportals

erinnert an seine ursprüngliche Funktion als

Friedhof. Gleichzeitig mit den Zerstörungen der

Kirche sind wohl auch der ehemals reich begü-

terte Pfarrhof und das Pfarrwitwentum verloren

gegangen. Weitgehend unverändert steht etwas

weiter südlich der Kirche das zweite Schulge-

bäude des Ortes, ein 1904/05 errichtetes

Rohziegelgebäude für zwei Klassen mit entspre-

chend großen Fenstereinbauten und schlichten

Ziegelsteinsetzungen (Nr. 11).

Ev. Kirche St. Michaelis

Die 1226 urkundlich erwähnte Ursprungskirche

gehörte dem Archidiakonat Ahlden und somit

dem Bistum Minden an. Sie war Pfarrkirche im

Kirchboitzener Kirchspiel, zu dem 14 Dörfer ge-

hörten.

Obwohl die Kirche 1742 bei einem Feuer voll-

kommen zerstört und im selben Jahr von Wes-

ten her zu zwei Dritteln wieder aufgebaut

worden war, ist sie erst in den Jahren 1862/63

durch den Hannoverschen Konsistorialbaurat C.

W. Hase als Backsteinbau in neugotischem Stil

vollendet worden. Bei der Erneuerung sind die

mittelalterlichen Reste, insbesondere das meter-

dicke Feldsteinmauerwerk des fast quadrati-

schen Turms, einbezogen worden. Nach der er-

neuten Zerstörung am Ende des Zweiten Welt-

krieges wurde sie bis 1949 von Prof. Zinsser,

Hannover, im Sinne seines Vorgängers wieder

Kirchboitzen, Ev. Kirche St. Michaelis, 18./19.Jh.

361

gen Hausstellen (1669-1858, davon sechs Voll-

hofstellen) gehörten, wie auch die Nachbarorte,

bis 1852 zum Gericht Cording in dem alten Amt

Rethem.

Die Bebauung der alten Höfe liegt jeweils erhöht

am Rande des Wiesentals, in das die mit zahl-

reichen Hofbäumen bestandenen Grundstücke

übergehen. Diese werden vielfach noch von

typischen niedrigen Feldstein-Trockenmauern

eingefriedet und die Höfe sind teilweise mit Feld-

steinen gepflastert. Nur wenige Neubauten auf

nachträglich abgeteilten Grundstücken verän-

dern die alte Struktur. Die Hauptgebäude sind

jedoch oft in der 1. Hälfte des 20.Jh. erneuert

worden und haben sich danach durch bauliche

Modernisierungen den veränderten strukturellen

Bedingungen auf dem Lande angepasst.

Meistens sind es die kleinen Nebengebäude, die

unverändert erhalten sind. So wie die 1 1/2-

geschossigen Speicher auf Hof Nr. 1 und 2 im

Norden und Süden der „niederen“ Dorfseite. Der

ältere, wohl im letzten Viertel des 17.Jh.

entstandene Speicher auf Hof 1 zeigt ein kräfti-

ges Ankerbalkengerüst mit geschweiften Kopf-

bändern an Giebel- und Traufseite, mit Ziegel-

steinausbesserungen am Findlingssockel sowie

in den Gefachen. Schlichter ist der ehemalige

Speicher von 1740 auf der nördlichen, jenseits

der Kreisstraße gelegenen Hofanlage 2, die

ehemals als Gasthof gedient hat. Er weist ein

gleichmäßiges quadratisches Gerüst mit einer

doppelten Eingangstür auf und ist vermutlich um

1900 als Stall genutzt und verlängert worden.

Etwa aus der gleichen Zeit (1736) stammt der

aus fünf Sandsteinsegmenten zusammenge-

setzte Brunnen, während der sandsteinerne

Trog (mit Schwengelpumpe), der vor dem schön

gegliederten Stallgiebel aus der 1. Hälfte des

19.Jh. steht, 1782 erstellt worden ist.

In der Reihe der enger bebauten „oberen“

Hofanlagen ist die erhaltene Einheit von Bebau-

ung und Parzelle von Hof Nr. 7 hervorzuheben.

Aufgrund der geringen Grundstücksbreite bilden

Haupt- und Nebengebäude eine giebelständig

zur Straße orientierte Dreiseitanlage. Hofprä-

gend ist der breit gelagerte, fast gleichmäßig

gegliederte Wirtschaftsgiebel aus der Zeit um

1830, ein Vierständerbau mit beidseitigen

Kübbungen unter Halbwalmdach mit erhaltener

Uhlenflucht. Dahinter ist 1911 als Ersatz für den

alten Wohntrakt, wie vielfach üblich, ein Wohn-

haustrakt in typischer gemischter Bauweise mit

massivem Erdgeschoss und Fachwerkaufsatz

mit Drempel und Zierungen quergestellt worden.

Wohl gleichzeitig mit dem Wohnwirtschaftsge-

bäude des Hofes ist 1830 der Kornspeicher in

Straßennähe errichtet worden. Sein stockwerks-

weise abgebundenes zweistöckiges Gerüst mit

quadratischen Gefachen gründet sich auf einzel-

nen Findlingen.

WALSRODE-KIRCHBOITZEN

Deutlicher noch als heute setzte sich das alte,

bereits 1203 erstmals urkundlich erwähnte

Kirchdorf „Kercbotzem“, aus zwei Siedlungsbe-

reichen zusammen, die von den in Ost-West-

Richtung verlaufenden Feuchtwiesen eines klei-

nen Bachlaufs unterbrochen werden. Dieser

entwässert in den östlich vorbeifließenden Jor-

danbach, welcher dann weiter südlich in die

Böhme mündet. Die erhöhte Lage von Dorf und

Feldmark in der Nähe des begrünten Talein-

schnitts des Jordanbaches ist als Übergangsge-

biet von dem nördlichen bewegten Moränenge-

biet der Geest zur Region des Allerurstromtals

mit ihren zahlreichen Wasserläufen und Dünen-

erhebungen zu erkennen.

Heute sind die Dorfteile in Nord-Süd-Richtung

entlang der Großen Dorfstraße zusammenge-

wachsen. Im südlichen Bereich steht die weithin

sichtbare große Backsteinkirche Kirchboitzens

inmitten des erhöhten, von Resten einer Feld-

steinmauer eingefassten Kirchhofs. Ein mehrteili-

ges Kriegerdenkmal nahe des Eingangsportals

erinnert an seine ursprüngliche Funktion als

Friedhof. Gleichzeitig mit den Zerstörungen der

Kirche sind wohl auch der ehemals reich begü-

terte Pfarrhof und das Pfarrwitwentum verloren

gegangen. Weitgehend unverändert steht etwas

weiter südlich der Kirche das zweite Schulge-

bäude des Ortes, ein 1904/05 errichtetes

Rohziegelgebäude für zwei Klassen mit entspre-

chend großen Fenstereinbauten und schlichten

Ziegelsteinsetzungen (Nr. 11).

Ev. Kirche St. Michaelis

Die 1226 urkundlich erwähnte Ursprungskirche

gehörte dem Archidiakonat Ahlden und somit

dem Bistum Minden an. Sie war Pfarrkirche im

Kirchboitzener Kirchspiel, zu dem 14 Dörfer ge-

hörten.

Obwohl die Kirche 1742 bei einem Feuer voll-

kommen zerstört und im selben Jahr von Wes-

ten her zu zwei Dritteln wieder aufgebaut

worden war, ist sie erst in den Jahren 1862/63

durch den Hannoverschen Konsistorialbaurat C.

W. Hase als Backsteinbau in neugotischem Stil

vollendet worden. Bei der Erneuerung sind die

mittelalterlichen Reste, insbesondere das meter-

dicke Feldsteinmauerwerk des fast quadrati-

schen Turms, einbezogen worden. Nach der er-

neuten Zerstörung am Ende des Zweiten Welt-

krieges wurde sie bis 1949 von Prof. Zinsser,

Hannover, im Sinne seines Vorgängers wieder

Kirchboitzen, Ev. Kirche St. Michaelis, 18./19.Jh.

361