44

Afsmann, Nautisch - archäologische Untersuchungen.

bener Höhe, um trotz niedrigen Wasserstandes und hoher Ufer noch Seitenwinde auf-

fangen zu können, ungeachtet der zahlreichen dadurch bedingten Unglücksfälle. Mochte

also jenes Segel auf dem Nil seine Schwerfälligkeit und Gefährlichkeit durch be-

sondere Vortheile ausgleichen, so war es doch für ein Seeschiff nicht geeignet, und

wenn Ägyptens starre Gleichförmigkeit das Nilsegel im 17. Jahrhundert auch aut

dem rothen Meere angewendet hat, so spricht doch Alles dagegen, dafs die eigent-

lichen seefahrenden Völker, Phoiniker und Griechen, oder die Italer diesen unprak-

tischen Gebrauch übernommen haben. In der That begegnet uns ein ähnliches

Segel nicht aufserhalb Ägyptens mit Ausnahme des Polledrara-Bildes und einer

einzigen Dipylonvase, für welche letztere ich (Jahrbuch I 1886 S. 315; Baumeister

Abb. 1658) die Wahrscheinlichkeit des ägyptischen Vorbildes schon früher dar-

zuthun suchte. Abwärts vom 14. Jahrhundert, in den Zeiten innerer Spaltung und

fremder Oberherrschaft, hören die vielen, verläfslichen Schiffsbilder in Ägypten auf;

die nicht sehr genaue Darstellung einer Seeschlacht unter Ramses III (13. Jahrh.)

zeigt nur zusammengeschnürte, aufgegeite Segel ohne Baum. Es ist möglich, dafs

die Ägypter sich damals für ihre Kriegsschiffe auf offener See zum Aufgeben der

Unterraa bequemt hatten, es ist andererseits auch denkbar, dafs sie, wie später die

Perser bei Salamis, auf den Schiffen unterworfener Küstenvölker fochten. Auf dem

Nil wird das beharrliche Volk sein volksthümliches Segel beibehalten haben, dessen

Bild dann, nach Jahrhunderten, von griechischer Hand auf den beiden genannten

Gefäfsen wieder emportaucht. Nicht nur Form und Baum, auch die Verzierung am

Polledrara-Segel ist ägyptisch. Während Homer die Segel stets als Xeuxa bezeichnet

und die schwarzfigurigen Vasen einförmig weifse Segel darstellen, sehen wir in Alt-

ägypten auf den Schiffen des Königs und der Grofsen prachtvoll buntfarbige Segel,

und zwar tritt gerade das Würfelmuster, welches auf der Polledrara-Amphora so

deutlich ist, in den Vordergrund. Schöne farbige Bilder gab Rosellini, Mon. deIV Egitto

II Taf. 107, 108. Meist ist die Segelfläche mit weifsen, rothen, blauen Vierecken

schachbrettartig bedeckt und an den Rändern mit einem Saum von buntem, spitz-

winkligem Muster eingefafst. Letzteres liegt vielleicht den schlangenähnlichen Linien

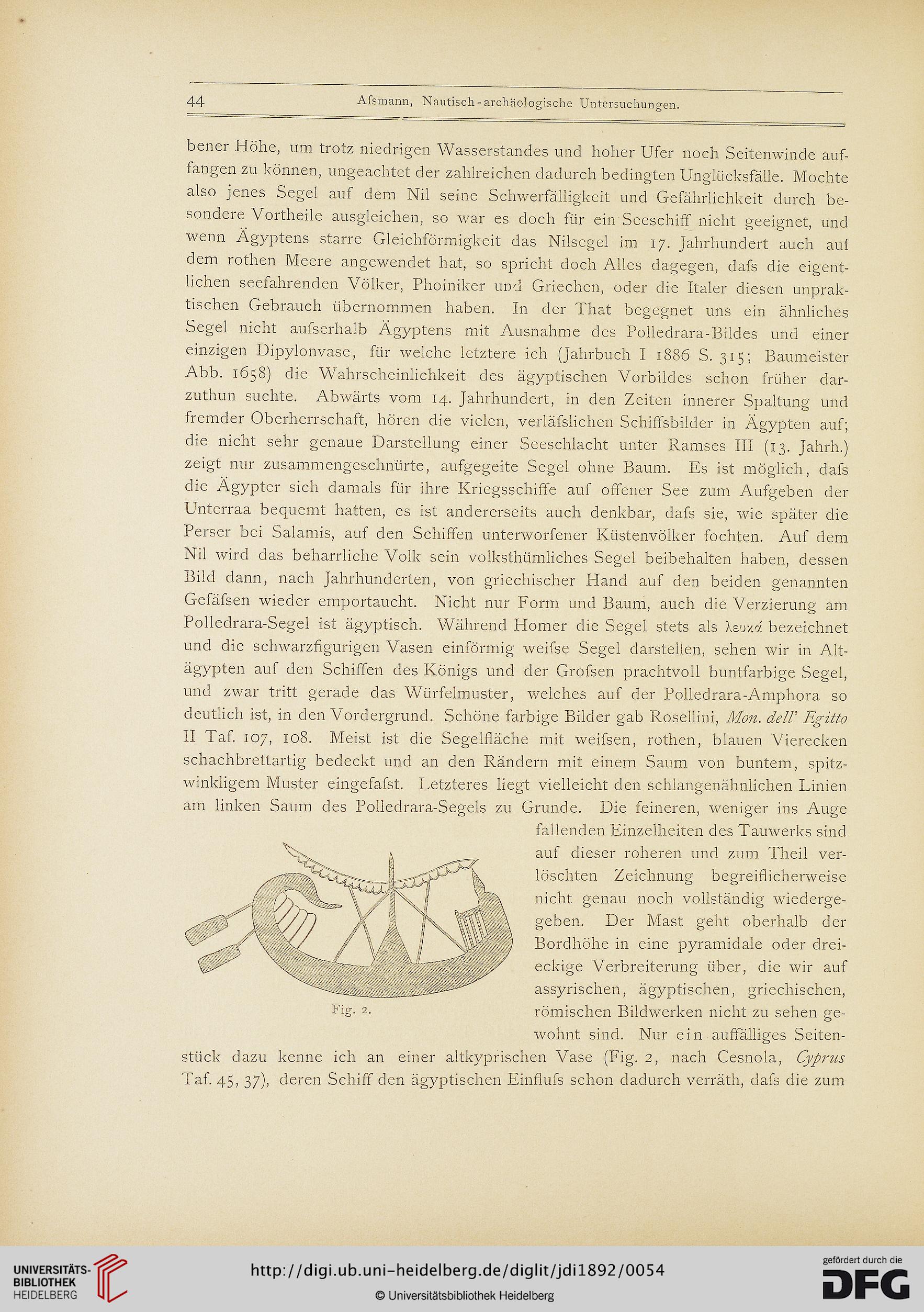

am linken Saum des Polledrara-Segels zu Grunde. Die feineren, weniger ins Auge

fallenden Einzelheiten des Tauwerks sind

auf dieser roheren und zum Theil ver-

löschten Zeichnung begreiflicherweise

nicht genau noch vollständig wiederge-

geben. Der Mast geht oberhalb der

Bordhöhe in eine pyramidale oder drei-

eckige Verbreiterung über, die wir auf

assyrischen, ägyptischen, griechischen,

römischen Bildwerken nicht zu sehen ge-

wohnt sind. Nur ein auffälliges Seiten-

stück dazu kenne ich an einer altkyprischen Vase (Pig. 2, nach Cesnola, Cyprus

Taf. 45, 37), deren Schiff den ägyptischen Einflufs schon dadurch verräth, dafs die zum

Afsmann, Nautisch - archäologische Untersuchungen.

bener Höhe, um trotz niedrigen Wasserstandes und hoher Ufer noch Seitenwinde auf-

fangen zu können, ungeachtet der zahlreichen dadurch bedingten Unglücksfälle. Mochte

also jenes Segel auf dem Nil seine Schwerfälligkeit und Gefährlichkeit durch be-

sondere Vortheile ausgleichen, so war es doch für ein Seeschiff nicht geeignet, und

wenn Ägyptens starre Gleichförmigkeit das Nilsegel im 17. Jahrhundert auch aut

dem rothen Meere angewendet hat, so spricht doch Alles dagegen, dafs die eigent-

lichen seefahrenden Völker, Phoiniker und Griechen, oder die Italer diesen unprak-

tischen Gebrauch übernommen haben. In der That begegnet uns ein ähnliches

Segel nicht aufserhalb Ägyptens mit Ausnahme des Polledrara-Bildes und einer

einzigen Dipylonvase, für welche letztere ich (Jahrbuch I 1886 S. 315; Baumeister

Abb. 1658) die Wahrscheinlichkeit des ägyptischen Vorbildes schon früher dar-

zuthun suchte. Abwärts vom 14. Jahrhundert, in den Zeiten innerer Spaltung und

fremder Oberherrschaft, hören die vielen, verläfslichen Schiffsbilder in Ägypten auf;

die nicht sehr genaue Darstellung einer Seeschlacht unter Ramses III (13. Jahrh.)

zeigt nur zusammengeschnürte, aufgegeite Segel ohne Baum. Es ist möglich, dafs

die Ägypter sich damals für ihre Kriegsschiffe auf offener See zum Aufgeben der

Unterraa bequemt hatten, es ist andererseits auch denkbar, dafs sie, wie später die

Perser bei Salamis, auf den Schiffen unterworfener Küstenvölker fochten. Auf dem

Nil wird das beharrliche Volk sein volksthümliches Segel beibehalten haben, dessen

Bild dann, nach Jahrhunderten, von griechischer Hand auf den beiden genannten

Gefäfsen wieder emportaucht. Nicht nur Form und Baum, auch die Verzierung am

Polledrara-Segel ist ägyptisch. Während Homer die Segel stets als Xeuxa bezeichnet

und die schwarzfigurigen Vasen einförmig weifse Segel darstellen, sehen wir in Alt-

ägypten auf den Schiffen des Königs und der Grofsen prachtvoll buntfarbige Segel,

und zwar tritt gerade das Würfelmuster, welches auf der Polledrara-Amphora so

deutlich ist, in den Vordergrund. Schöne farbige Bilder gab Rosellini, Mon. deIV Egitto

II Taf. 107, 108. Meist ist die Segelfläche mit weifsen, rothen, blauen Vierecken

schachbrettartig bedeckt und an den Rändern mit einem Saum von buntem, spitz-

winkligem Muster eingefafst. Letzteres liegt vielleicht den schlangenähnlichen Linien

am linken Saum des Polledrara-Segels zu Grunde. Die feineren, weniger ins Auge

fallenden Einzelheiten des Tauwerks sind

auf dieser roheren und zum Theil ver-

löschten Zeichnung begreiflicherweise

nicht genau noch vollständig wiederge-

geben. Der Mast geht oberhalb der

Bordhöhe in eine pyramidale oder drei-

eckige Verbreiterung über, die wir auf

assyrischen, ägyptischen, griechischen,

römischen Bildwerken nicht zu sehen ge-

wohnt sind. Nur ein auffälliges Seiten-

stück dazu kenne ich an einer altkyprischen Vase (Pig. 2, nach Cesnola, Cyprus

Taf. 45, 37), deren Schiff den ägyptischen Einflufs schon dadurch verräth, dafs die zum