i8

KREIS MOSBACH.

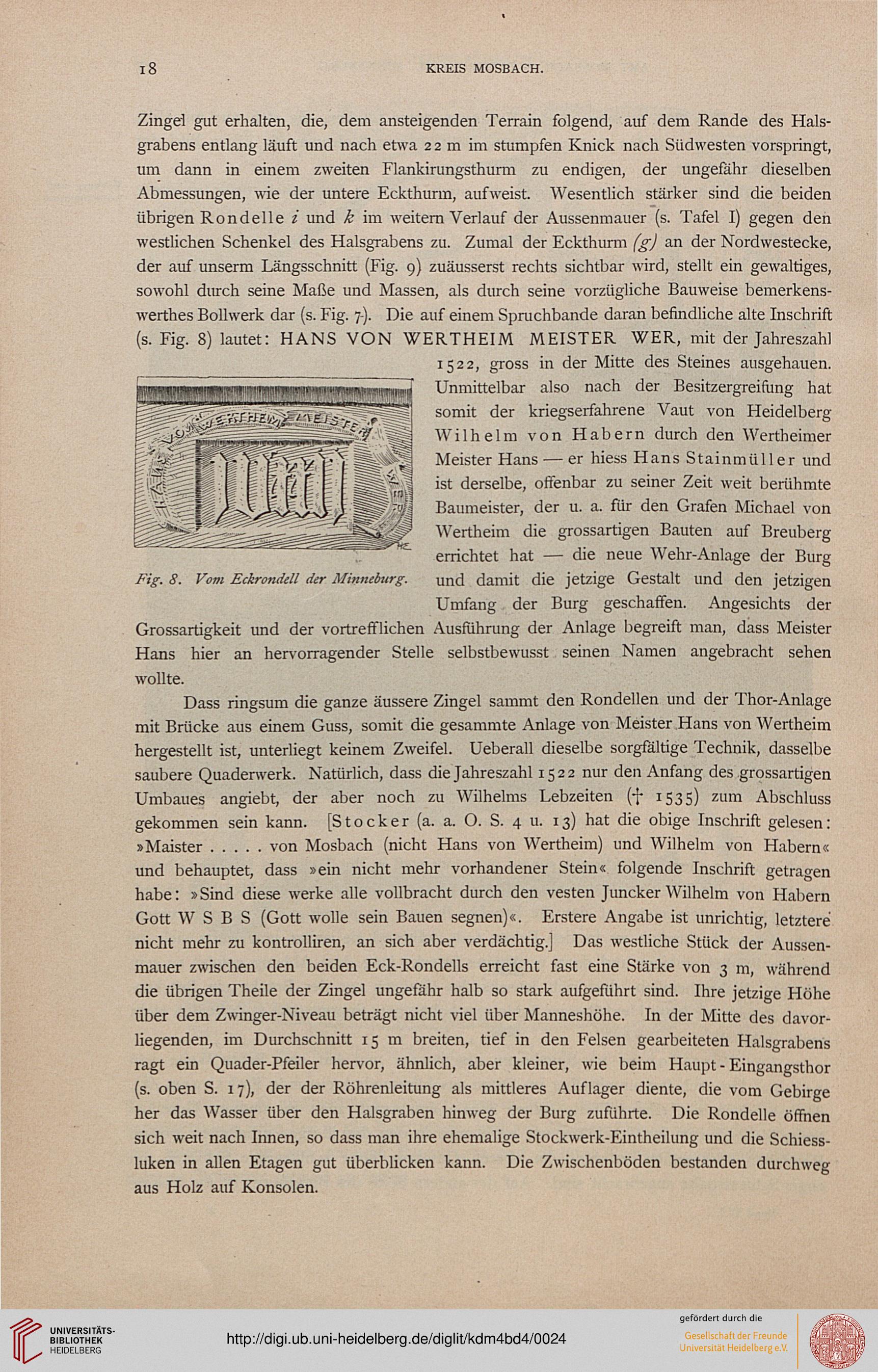

Fig. 8. Vom Eckrondell der Minneburg.

Zingei gut erhalten, die, dem ansteigenden Terrain folgend, auf dem Rande des Hals-

grabens entlang läuft und nach etwa 22m im stumpfen Knick nach Südwesten vorspringt,

um dann in einem zweiten Flankirungsthurm zu endigen, der ungefähr dieselben

Abmessungen, wie der untere Eckthurm, aufweist. Wesentlich stärker sind die beiden

übrigen Rondelle i und k im weitem Verlauf der Aussenmauer (s. Tafel I) gegen den

westlichen Schenkel des Halsgrabens zu. Zumal der Eckthurm (g) an der Nordwestecke,

der auf unserm Längsschnitt (Fig. 9) zuäusserst rechts sichtbar wird, stellt ein gewaltiges,

sowohl durch seine Maße und Massen, als durch seine vorzügliche Bauweise bemerkens-

werthes Bollwerk dar (s. Fig. 7-). Die auf einem Spruchbande daran befindliche alte Inschrift

(s. Fig. 8) lautet: HANS VON WERTHEIM MEISTER WER, mit der Jahreszahl

1522, gross in der Mitte des Steines ausgehauen.

Unmittelbar also nach der Besitzergreifung hat

somit der kriegserfahrene Vaut von Heidelberg

Wilhelm von Habern durch den Wertheimer

Meister Hans — er hiess Hans Stainmüller und

ist derselbe, offenbar zu seiner Zeit weit berühmte

Baumeister, der u. a. für den Grafen Michael von

Wertheim die grossartigen Bauten auf Breuberg

errichtet hat — die neue Wehr-Anlage der Burg

und damit die jetzige Gestalt und den jetzigen

Umfang der Burg geschaffen. Angesichts der

Grossartigkeit und der vortrefflichen Ausführung der Anlage begreift man, dass Meister

Hans hier an hervorragender Stelle selbstbewusst seinen Namen angebracht sehen

wollte.

Dass ringsum die ganze äussere Zingei sammt den Rondellen und der Thor-Anlage

mit Brücke aus einem Guss, somit die gesammte Anlage von Meister Hans von Wertheim

hergestellt ist, unterliegt keinem Zweifel. Ueberall dieselbe sorgfältige Technik, dasselbe

saubere Quadenverk. Natürlich, dass die Jahreszahl 1522 nur den Anfang des grossartigen

Umbaues angiebt, der aber noch zu Wilhelms Lebzeiten (f 1535) zum Abschluss

gekommen sein kann. [Stocker (a. a. O. S. 4 u. 13) hat die obige Inschrift gelesen:

»Maister.....von Mosbach (nicht Hans von Wertheim) und Wilhelm von Habern«

und behauptet, dass »ein nicht mehr vorhandener Stein« folgende Inschrift getragen

habe: »Sind diese werke alle vollbracht durch den vesten Juncker Wilhelm von Habern

Gott W S B S (Gott wolle sein Bauen segnen)«. Erstere Angabe ist unrichtig, letztere

nicht mehr zu kontrolliren, an sich aber verdächtig.] Das westliche Stück der Aussen-

mauer zwischen den beiden Eck-Rondells erreicht fast eine Stärke von 3 m, während

die übrigen Theile der Zingei ungefähr halb so stark aufgeführt sind. Ihre jetzige Höhe

über dem Zwinger-Niveau beträgt nicht viel über Manneshöhe. In der Mitte des davor-

liegenden, im Durchschnitt 15 m breiten, tief in den Felsen gearbeiteten Halsgrabens

ragt ein Quader-Pfeiler hervor, ähnlich, aber kleiner, wie beim Haupt - Eingangsthor

(s. oben S. 17), der der Röhrenleitung als mittleres Auflager diente, die vom Gebirge

her das Wasser über den Halsgraben hinweg der Burg zuführte. Die Rondelle öffnen

sich weit nach Innen, so dass man ihre ehemalige Stockwerk-Eintheilung und die Schiess-

luken in allen Etagen gut überblicken kann. Die Zwischenböden bestanden durchweg

aus Holz auf Konsolen.

KREIS MOSBACH.

Fig. 8. Vom Eckrondell der Minneburg.

Zingei gut erhalten, die, dem ansteigenden Terrain folgend, auf dem Rande des Hals-

grabens entlang läuft und nach etwa 22m im stumpfen Knick nach Südwesten vorspringt,

um dann in einem zweiten Flankirungsthurm zu endigen, der ungefähr dieselben

Abmessungen, wie der untere Eckthurm, aufweist. Wesentlich stärker sind die beiden

übrigen Rondelle i und k im weitem Verlauf der Aussenmauer (s. Tafel I) gegen den

westlichen Schenkel des Halsgrabens zu. Zumal der Eckthurm (g) an der Nordwestecke,

der auf unserm Längsschnitt (Fig. 9) zuäusserst rechts sichtbar wird, stellt ein gewaltiges,

sowohl durch seine Maße und Massen, als durch seine vorzügliche Bauweise bemerkens-

werthes Bollwerk dar (s. Fig. 7-). Die auf einem Spruchbande daran befindliche alte Inschrift

(s. Fig. 8) lautet: HANS VON WERTHEIM MEISTER WER, mit der Jahreszahl

1522, gross in der Mitte des Steines ausgehauen.

Unmittelbar also nach der Besitzergreifung hat

somit der kriegserfahrene Vaut von Heidelberg

Wilhelm von Habern durch den Wertheimer

Meister Hans — er hiess Hans Stainmüller und

ist derselbe, offenbar zu seiner Zeit weit berühmte

Baumeister, der u. a. für den Grafen Michael von

Wertheim die grossartigen Bauten auf Breuberg

errichtet hat — die neue Wehr-Anlage der Burg

und damit die jetzige Gestalt und den jetzigen

Umfang der Burg geschaffen. Angesichts der

Grossartigkeit und der vortrefflichen Ausführung der Anlage begreift man, dass Meister

Hans hier an hervorragender Stelle selbstbewusst seinen Namen angebracht sehen

wollte.

Dass ringsum die ganze äussere Zingei sammt den Rondellen und der Thor-Anlage

mit Brücke aus einem Guss, somit die gesammte Anlage von Meister Hans von Wertheim

hergestellt ist, unterliegt keinem Zweifel. Ueberall dieselbe sorgfältige Technik, dasselbe

saubere Quadenverk. Natürlich, dass die Jahreszahl 1522 nur den Anfang des grossartigen

Umbaues angiebt, der aber noch zu Wilhelms Lebzeiten (f 1535) zum Abschluss

gekommen sein kann. [Stocker (a. a. O. S. 4 u. 13) hat die obige Inschrift gelesen:

»Maister.....von Mosbach (nicht Hans von Wertheim) und Wilhelm von Habern«

und behauptet, dass »ein nicht mehr vorhandener Stein« folgende Inschrift getragen

habe: »Sind diese werke alle vollbracht durch den vesten Juncker Wilhelm von Habern

Gott W S B S (Gott wolle sein Bauen segnen)«. Erstere Angabe ist unrichtig, letztere

nicht mehr zu kontrolliren, an sich aber verdächtig.] Das westliche Stück der Aussen-

mauer zwischen den beiden Eck-Rondells erreicht fast eine Stärke von 3 m, während

die übrigen Theile der Zingei ungefähr halb so stark aufgeführt sind. Ihre jetzige Höhe

über dem Zwinger-Niveau beträgt nicht viel über Manneshöhe. In der Mitte des davor-

liegenden, im Durchschnitt 15 m breiten, tief in den Felsen gearbeiteten Halsgrabens

ragt ein Quader-Pfeiler hervor, ähnlich, aber kleiner, wie beim Haupt - Eingangsthor

(s. oben S. 17), der der Röhrenleitung als mittleres Auflager diente, die vom Gebirge

her das Wasser über den Halsgraben hinweg der Burg zuführte. Die Rondelle öffnen

sich weit nach Innen, so dass man ihre ehemalige Stockwerk-Eintheilung und die Schiess-

luken in allen Etagen gut überblicken kann. Die Zwischenböden bestanden durchweg

aus Holz auf Konsolen.