DEUTSCHE GLASMALEREI-AUSSTELLUNG IN KARLSRUHE

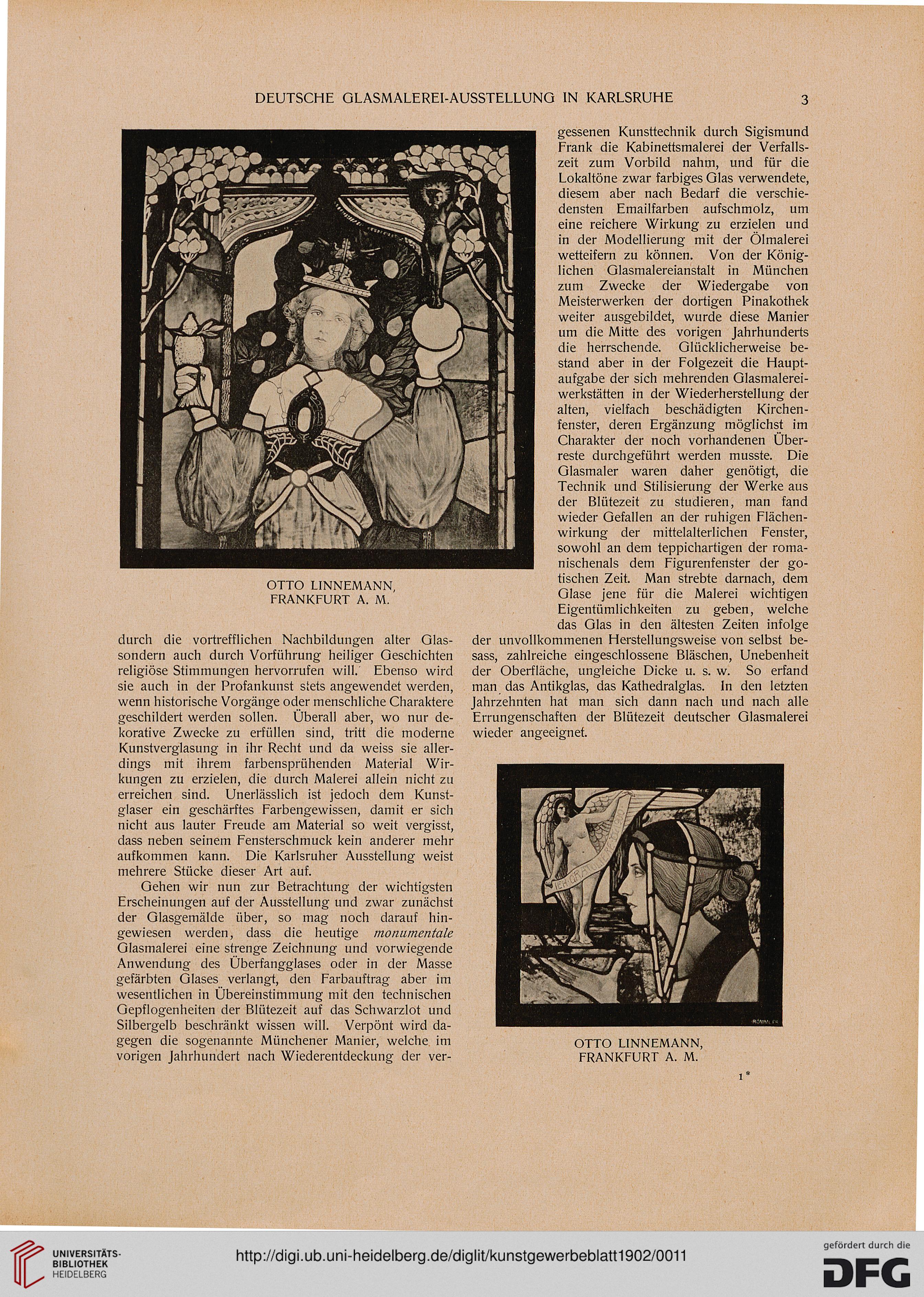

OTTO LINNEMANN,

FRANKFURT A. M.

durch die vortrefflichen Nachbildungen alter Glas-

sondern auch durch Vorführung heiliger Geschichten

religiöse Stimmungen hervorrufen will. Ebenso wird

sie auch in der Profankunst stets angewendet werden,

wenn historische Vorgänge oder menschliche Charaktere

geschildert werden sollen. Überall aber, wo nur de-

korative Zwecke zu erfüllen sind, tritt die moderne

Kunstverglasung in ihr Recht und da weiss sie aller-

dings mit ihrem farbensprühenden Material Wir-

kungen zu erzielen, die durch Malerei allein nicht zu

erreichen sind. Unerlässlich ist jedoch dem Kunst-

glaser ein geschärftes Farbengewissen, damit er sich

nicht aus lauter Freude am Material so weit vergisst,

dass neben seinem Fensterschmuck kein anderer mehr

aufkommen kann. Die Karlsruher Ausstellung weist

mehrere Stücke dieser Art auf.

Gehen wir nun zur Betrachtung der wichtigsten

Erscheinungen auf der Ausstellung und zwar zunächst

der Glasgemälde über, so mag noch darauf hin-

gewiesen werden, dass die heutige monumentale

Glasmalerei eine strenge Zeichnung und vorwiegende

Anwendung des Überfangglases oder in der Masse

gefärbten Glases verlangt, den Farbauftrag aber im

wesentlichen in Übereinstimmung mit den technischen

Gepflogenheiten der Blütezeit auf das Schwarzlot und

Silbergelb beschränkt wissen will. Verpönt wird da-

gegen die sogenannte Münchener Manier, welche, im

vorigen Jahrhundert nach Wiederentdeckung der ver-

gessenen Kunsttechnik durch Sigismund

Frank die Kabinettsmalerei der Verfalls-

zeit zum Vorbild nahm, und für die

Lokaltöne zwar farbiges Glas verwendete,

diesem aber nach Bedarf die verschie-

densten Emailfarben aufschmolz, um

eine reichere Wirkung zu erzielen und

in der Modellierung mit der Ölmalerei

wetteifern zu können. Von der König-

lichen Glasmalereianstalt in München

zum Zwecke der Wiedergabe von

Meisterwerken der dortigen Pinakothek

weiter ausgebildet, wurde diese Manier

um die Mitte des vorigen Jahrhunderts

die herrschende. Glücklicherweise be-

stand aber in der Folgezeit die Haupt-

aufgabe der sich mehrenden Glasmalerei-

werkstätten in der Wiederherstellung der

alten, vielfach beschädigten Kirchen-

fenster, deren Ergänzung möglichst im

Charakter der noch vorhandenen Über-

reste durchgeführt werden musste. Die

Glasmaler waren daher genötigt, die

Technik und Stilisierung der Werke aus

der Blütezeit zu studieren, man fand

wieder Gefallen an der ruhigen Flächen-

wirkung der mittelalterlichen Fenster,

sowohl an dem teppichartigen der roma-

nischenals dem Figurenfenster der go-

tischen Zeit. Man strebte darnach, dem

Glase jene für die Malerei wichtigen

Eigentümlichkeiten zu geben, welche

das Glas in den ältesten Zeiten infolge

der unvollkommenen Herstellungsweise von selbst be-

sass, zahlreiche eingeschlossene Bläschen, Unebenheit

der Oberfläche, ungleiche Dicke u. s. w. So erfand

man das Antikglas, das Kathedralglas. In den letzten

Jahrzehnten hat man sich dann nach und nach alle

Errungenschaften der Blütezeit deutscher Glasmalerei

wieder angeeignet.

OTTO LINNEMANN,

FRANKFURT A. M.

OTTO LINNEMANN,

FRANKFURT A. M.

durch die vortrefflichen Nachbildungen alter Glas-

sondern auch durch Vorführung heiliger Geschichten

religiöse Stimmungen hervorrufen will. Ebenso wird

sie auch in der Profankunst stets angewendet werden,

wenn historische Vorgänge oder menschliche Charaktere

geschildert werden sollen. Überall aber, wo nur de-

korative Zwecke zu erfüllen sind, tritt die moderne

Kunstverglasung in ihr Recht und da weiss sie aller-

dings mit ihrem farbensprühenden Material Wir-

kungen zu erzielen, die durch Malerei allein nicht zu

erreichen sind. Unerlässlich ist jedoch dem Kunst-

glaser ein geschärftes Farbengewissen, damit er sich

nicht aus lauter Freude am Material so weit vergisst,

dass neben seinem Fensterschmuck kein anderer mehr

aufkommen kann. Die Karlsruher Ausstellung weist

mehrere Stücke dieser Art auf.

Gehen wir nun zur Betrachtung der wichtigsten

Erscheinungen auf der Ausstellung und zwar zunächst

der Glasgemälde über, so mag noch darauf hin-

gewiesen werden, dass die heutige monumentale

Glasmalerei eine strenge Zeichnung und vorwiegende

Anwendung des Überfangglases oder in der Masse

gefärbten Glases verlangt, den Farbauftrag aber im

wesentlichen in Übereinstimmung mit den technischen

Gepflogenheiten der Blütezeit auf das Schwarzlot und

Silbergelb beschränkt wissen will. Verpönt wird da-

gegen die sogenannte Münchener Manier, welche, im

vorigen Jahrhundert nach Wiederentdeckung der ver-

gessenen Kunsttechnik durch Sigismund

Frank die Kabinettsmalerei der Verfalls-

zeit zum Vorbild nahm, und für die

Lokaltöne zwar farbiges Glas verwendete,

diesem aber nach Bedarf die verschie-

densten Emailfarben aufschmolz, um

eine reichere Wirkung zu erzielen und

in der Modellierung mit der Ölmalerei

wetteifern zu können. Von der König-

lichen Glasmalereianstalt in München

zum Zwecke der Wiedergabe von

Meisterwerken der dortigen Pinakothek

weiter ausgebildet, wurde diese Manier

um die Mitte des vorigen Jahrhunderts

die herrschende. Glücklicherweise be-

stand aber in der Folgezeit die Haupt-

aufgabe der sich mehrenden Glasmalerei-

werkstätten in der Wiederherstellung der

alten, vielfach beschädigten Kirchen-

fenster, deren Ergänzung möglichst im

Charakter der noch vorhandenen Über-

reste durchgeführt werden musste. Die

Glasmaler waren daher genötigt, die

Technik und Stilisierung der Werke aus

der Blütezeit zu studieren, man fand

wieder Gefallen an der ruhigen Flächen-

wirkung der mittelalterlichen Fenster,

sowohl an dem teppichartigen der roma-

nischenals dem Figurenfenster der go-

tischen Zeit. Man strebte darnach, dem

Glase jene für die Malerei wichtigen

Eigentümlichkeiten zu geben, welche

das Glas in den ältesten Zeiten infolge

der unvollkommenen Herstellungsweise von selbst be-

sass, zahlreiche eingeschlossene Bläschen, Unebenheit

der Oberfläche, ungleiche Dicke u. s. w. So erfand

man das Antikglas, das Kathedralglas. In den letzten

Jahrzehnten hat man sich dann nach und nach alle

Errungenschaften der Blütezeit deutscher Glasmalerei

wieder angeeignet.

OTTO LINNEMANN,

FRANKFURT A. M.