DEUTSCHE GLASMALEREI-AUSSTELLUNG IN KARLSRUHE

11

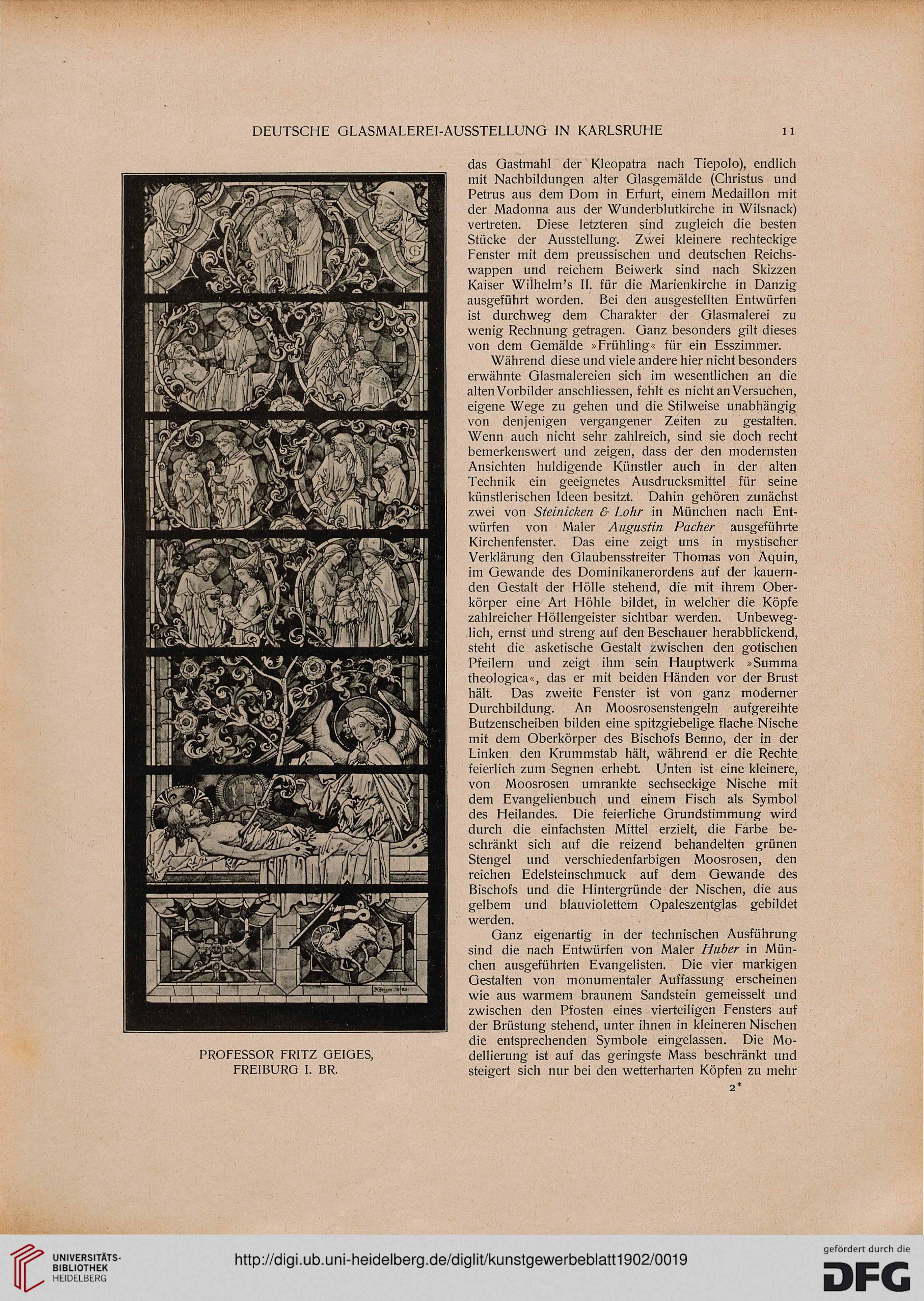

PROFESSOR FRITZ GEIGES,

FREIBURO I. BR.

das Gastmahl der Kleopatra nach Tiepolo), endlich

mit Nachbildungen alter Glasgemälde (Christus und

Petrus aus dem Dom in Erfurt, einem Medaillon mit

der Madonna aus der Wunderblutkirche in Wilsnack)

vertreten. Diese letzteren sind zugleich die besten

Stücke der Ausstellung. Zwei kleinere rechteckige

Fenster mit dem preussischen und deutschen Reichs-

wappen und reichem Beiwerk sind nach Skizzen

Kaiser Wilhelm's II. für die Marienkirche in Danzig

ausgeführt worden. Bei den ausgestellten Entwürfen

ist durchweg dem Charakter der Glasmalerei zu

wenig Rechnung getragen. Ganz besonders gilt dieses

von dem Gemälde »Frühling« für ein Esszimmer.

Während diese und viele andere hier nicht besonders

erwähnte Glasmalereien sich im wesentlichen an die

alten Vorbilder anschliessen, fehlt es nicht an Versuchen,

eigene Wege zu gehen und die Stilweise unabhängig

von denjenigen vergangener Zeiten zu gestalten.

Wenn auch nicht sehr zahlreich, sind sie doch recht

bemerkenswert und zeigen, dass der den modernsten

Ansichten huldigende Künstler auch in der alten

Technik ein geeignetes Ausdrucksmittel für seine

künstlerischen Ideen besitzt. Dahin gehören zunächst

zwei von Stelnicken & Lohr in München nach Ent-

würfen von Maler Augustin Packer ausgeführte

Kirchenfenster. Das eine zeigt uns in mystischer

Verklärung den Glaubensstreiter Thomas von Aquin,

im Gewände des Dominikanerordens auf der kauern-

den Gestalt der Hölle stehend, die mit ihrem Ober-

körper eine Art Höhle bildet, in welcher die Köpfe

zahlreicher Höllengeister sichtbar werden. Unbeweg-

lich, ernst und streng auf den Beschauer herabblickend,

steht die asketische Gestalt zwischen den gotischen

Pfeilern und zeigt ihm sein Hauptwerk »Summa

theologica«, das er mit beiden Händen vor der Brust

hält. Das zweite Fenster ist von ganz moderner

Durchbildung. An Moosrosenstengeln aufgereihte

Butzenscheiben bilden eine spitzgiebelige flache Nische

mit dem Oberkörper des Bischofs Benno, der in der

Linken den Krummstab hält, während er die Rechte

feierlich zum Segnen erhebt. Unten ist eine kleinere,

von Moosrosen umrankte sechseckige Nische mit

dem Evangelienbuch und einem Fisch als Symbol

des Heilandes. Die feierliche Grundstimmung wird

durch die einfachsten Mittel erzielt, die Farbe be-

schränkt sich auf die reizend behandelten grünen

Stengel und verschiedenfarbigen Moosrosen, den

reichen Edelsteinschmuck auf dem Gewände des

Bischofs und die Hintergründe der Nischen, die aus

gelbem und blauviolettem Opaleszentglas gebildet

werden.

Ganz eigenartig in der technischen Ausführung

sind die nach Entwürfen von Maler Huber in Mün-

chen ausgeführten Evangelisten. Die vier markigen

Gestalten von monumentaler Auffassung erscheinen

wie aus warmem braunem Sandstein gemeisselt und

zwischen den Pfosten eines vierteiligen Fensters auf

der Brüstung stehend, unter ihnen in kleineren Nischen

die entsprechenden Symbole eingelassen. Die Mo-

dellierung ist auf das geringste Mass beschränkt und

steigert sich nur bei den wetterharten Köpfen zu mehr

2*

11

PROFESSOR FRITZ GEIGES,

FREIBURO I. BR.

das Gastmahl der Kleopatra nach Tiepolo), endlich

mit Nachbildungen alter Glasgemälde (Christus und

Petrus aus dem Dom in Erfurt, einem Medaillon mit

der Madonna aus der Wunderblutkirche in Wilsnack)

vertreten. Diese letzteren sind zugleich die besten

Stücke der Ausstellung. Zwei kleinere rechteckige

Fenster mit dem preussischen und deutschen Reichs-

wappen und reichem Beiwerk sind nach Skizzen

Kaiser Wilhelm's II. für die Marienkirche in Danzig

ausgeführt worden. Bei den ausgestellten Entwürfen

ist durchweg dem Charakter der Glasmalerei zu

wenig Rechnung getragen. Ganz besonders gilt dieses

von dem Gemälde »Frühling« für ein Esszimmer.

Während diese und viele andere hier nicht besonders

erwähnte Glasmalereien sich im wesentlichen an die

alten Vorbilder anschliessen, fehlt es nicht an Versuchen,

eigene Wege zu gehen und die Stilweise unabhängig

von denjenigen vergangener Zeiten zu gestalten.

Wenn auch nicht sehr zahlreich, sind sie doch recht

bemerkenswert und zeigen, dass der den modernsten

Ansichten huldigende Künstler auch in der alten

Technik ein geeignetes Ausdrucksmittel für seine

künstlerischen Ideen besitzt. Dahin gehören zunächst

zwei von Stelnicken & Lohr in München nach Ent-

würfen von Maler Augustin Packer ausgeführte

Kirchenfenster. Das eine zeigt uns in mystischer

Verklärung den Glaubensstreiter Thomas von Aquin,

im Gewände des Dominikanerordens auf der kauern-

den Gestalt der Hölle stehend, die mit ihrem Ober-

körper eine Art Höhle bildet, in welcher die Köpfe

zahlreicher Höllengeister sichtbar werden. Unbeweg-

lich, ernst und streng auf den Beschauer herabblickend,

steht die asketische Gestalt zwischen den gotischen

Pfeilern und zeigt ihm sein Hauptwerk »Summa

theologica«, das er mit beiden Händen vor der Brust

hält. Das zweite Fenster ist von ganz moderner

Durchbildung. An Moosrosenstengeln aufgereihte

Butzenscheiben bilden eine spitzgiebelige flache Nische

mit dem Oberkörper des Bischofs Benno, der in der

Linken den Krummstab hält, während er die Rechte

feierlich zum Segnen erhebt. Unten ist eine kleinere,

von Moosrosen umrankte sechseckige Nische mit

dem Evangelienbuch und einem Fisch als Symbol

des Heilandes. Die feierliche Grundstimmung wird

durch die einfachsten Mittel erzielt, die Farbe be-

schränkt sich auf die reizend behandelten grünen

Stengel und verschiedenfarbigen Moosrosen, den

reichen Edelsteinschmuck auf dem Gewände des

Bischofs und die Hintergründe der Nischen, die aus

gelbem und blauviolettem Opaleszentglas gebildet

werden.

Ganz eigenartig in der technischen Ausführung

sind die nach Entwürfen von Maler Huber in Mün-

chen ausgeführten Evangelisten. Die vier markigen

Gestalten von monumentaler Auffassung erscheinen

wie aus warmem braunem Sandstein gemeisselt und

zwischen den Pfosten eines vierteiligen Fensters auf

der Brüstung stehend, unter ihnen in kleineren Nischen

die entsprechenden Symbole eingelassen. Die Mo-

dellierung ist auf das geringste Mass beschränkt und

steigert sich nur bei den wetterharten Köpfen zu mehr

2*