ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

Nr. 1/2.

die ganze Reihe kirchlicher Geräte

durchgehen, überall tritt bis weit ins

XII. Jahrhundert hinein der Hang

zur malerischen und farbigen Wir-

kung zutage. Man greift, wo eben

möglich, zu Materialien, die in ihrer

Verbindung mit Gold den Farbenreiz

erhöhen, zum Elfenbein, zum Kristall,

große farbige Achatstücke werden mit

Metallbändern montiert. Wir finden

Kelche, Ziborien, Leuchter, die mit

Elfenbein verarbeitet sind; selbst die

unscheinbaren Ampullen werden aus

geschnittenen Kristallen mit Metall-

fassung aufgebaut. Mag der einzelne

an diesen Werken der frühmittelalter-

lichen Goldschmiedekunst bewundern,

was er will, ihr Hauptvorzug besteht

darin, daß sie, wenn auch vielfach un-

bewußt, unter dem Einfluß der Metall-

techniken *ar i'ioy^v entstanden sind,

daß die Wirkungsmöglichkeiten nach

bestem Können aus dem Material her-

ausgeholt sind. Für uns und die Ge-

schichte der Metallkunst der letzten

fünfzig Jahre ist diese Tatsache von

großer Bedeutung, und wir werden auf

sie noch zurückzugreifen haben.

Treten wir vor die Portale roma-

nischer Kirchen. Ein dichtes Gespinst

von Eisenbändern hegt auf dem kräf-

tigen Holzzkern, in sich konstruktiv

aufgeteilt, zugleich aber auch eine der

Holztür aufgelegte Zeichnung von aus

gesprochen malerischem Werte. Die-

selbe Erscheinung beobachten wir noch einmal in der Spätgotik (Taf. II). Überall

der Hang, durch Hämmern und durch Nieten, durch Aufnieten von Schmuck-

stücken und Einschlagen von Rillen die Möglichkeit von Licht- und Schatten-

wirkung zu erzielen. Wir sind in der Gefahr, Wollen und Können des frühen

Mittelalters nach den uns erhaltenen Beispielen allein zu beurteilen; und doch

müssen wir bedenken, daß nur ein Bruchteil, und zwar vielfach der der reicheren

und reichsten Ausstattung, auf uns gekommen ist. Da ist es wertvoll, daß einige

Gräber mit ihren Funden zu uns sprechen, so vornehmlich die zahlreichen Grab-

kelche aus Hildesheim, Trier, Magdeburg usf. Sie sind einzig mit dem Hammer

aus zwei oder drei Stücken Silbers herausgehämmert, genau so, wie auch

Theophilus in seiner Schedula diversarum artium es vorschreibt. Trotz ihrer an-

spruchslosen Einfachheit sind diese Kelche wahre Musterbeispiele edelster Metall-

kunst, erwachsen aus den praktischen Aufgaben eines Kelches und der Metalltechnik.

z

>£$

Ml! v|Ä hF ■

i ,-4L l

p^^^igf—L^^^^

t_.._ jp

■&£v8K!^?? Sä^Ell

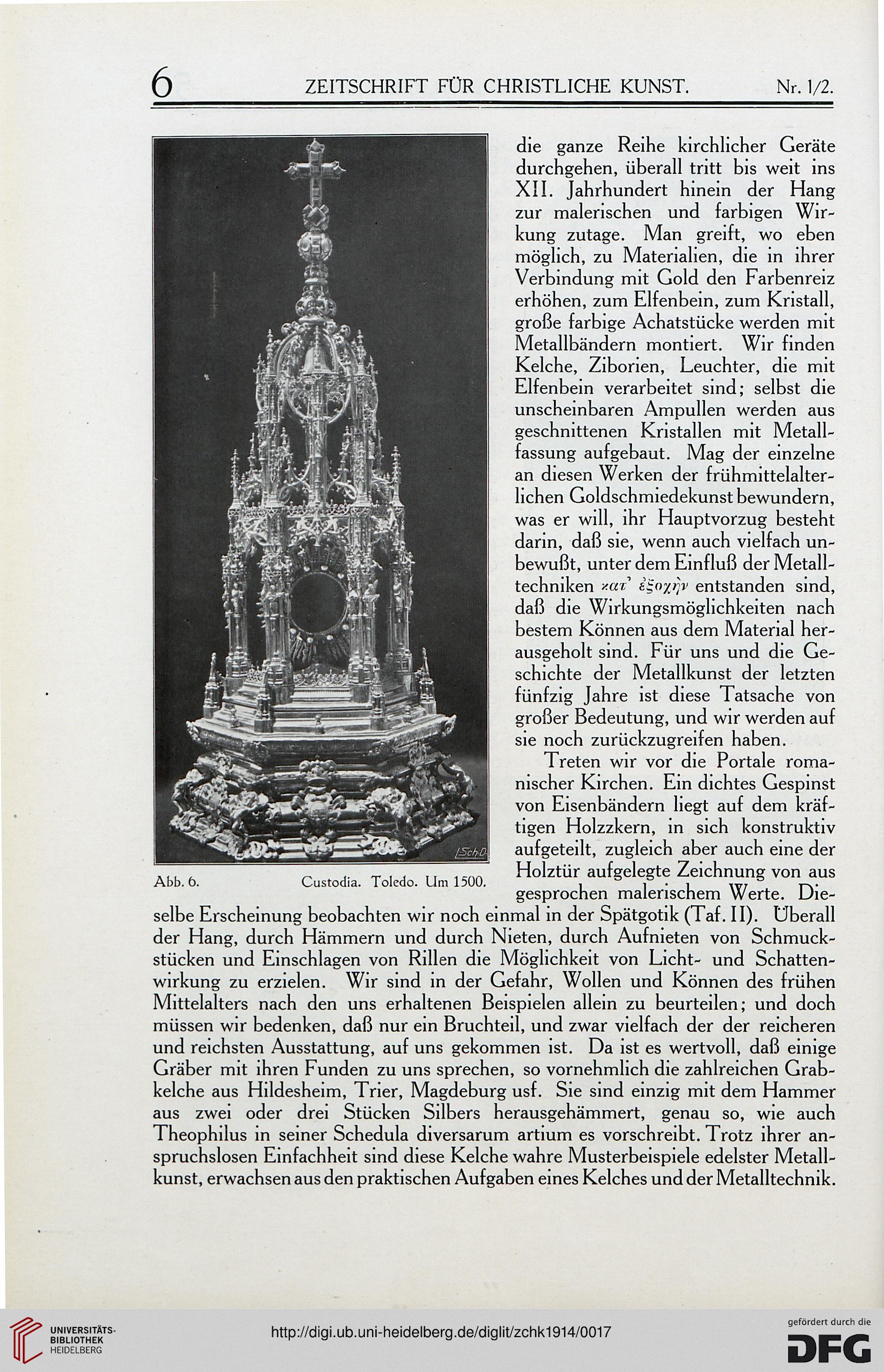

Abb. ö.

Custodia. Toledo. Um 1500.

Nr. 1/2.

die ganze Reihe kirchlicher Geräte

durchgehen, überall tritt bis weit ins

XII. Jahrhundert hinein der Hang

zur malerischen und farbigen Wir-

kung zutage. Man greift, wo eben

möglich, zu Materialien, die in ihrer

Verbindung mit Gold den Farbenreiz

erhöhen, zum Elfenbein, zum Kristall,

große farbige Achatstücke werden mit

Metallbändern montiert. Wir finden

Kelche, Ziborien, Leuchter, die mit

Elfenbein verarbeitet sind; selbst die

unscheinbaren Ampullen werden aus

geschnittenen Kristallen mit Metall-

fassung aufgebaut. Mag der einzelne

an diesen Werken der frühmittelalter-

lichen Goldschmiedekunst bewundern,

was er will, ihr Hauptvorzug besteht

darin, daß sie, wenn auch vielfach un-

bewußt, unter dem Einfluß der Metall-

techniken *ar i'ioy^v entstanden sind,

daß die Wirkungsmöglichkeiten nach

bestem Können aus dem Material her-

ausgeholt sind. Für uns und die Ge-

schichte der Metallkunst der letzten

fünfzig Jahre ist diese Tatsache von

großer Bedeutung, und wir werden auf

sie noch zurückzugreifen haben.

Treten wir vor die Portale roma-

nischer Kirchen. Ein dichtes Gespinst

von Eisenbändern hegt auf dem kräf-

tigen Holzzkern, in sich konstruktiv

aufgeteilt, zugleich aber auch eine der

Holztür aufgelegte Zeichnung von aus

gesprochen malerischem Werte. Die-

selbe Erscheinung beobachten wir noch einmal in der Spätgotik (Taf. II). Überall

der Hang, durch Hämmern und durch Nieten, durch Aufnieten von Schmuck-

stücken und Einschlagen von Rillen die Möglichkeit von Licht- und Schatten-

wirkung zu erzielen. Wir sind in der Gefahr, Wollen und Können des frühen

Mittelalters nach den uns erhaltenen Beispielen allein zu beurteilen; und doch

müssen wir bedenken, daß nur ein Bruchteil, und zwar vielfach der der reicheren

und reichsten Ausstattung, auf uns gekommen ist. Da ist es wertvoll, daß einige

Gräber mit ihren Funden zu uns sprechen, so vornehmlich die zahlreichen Grab-

kelche aus Hildesheim, Trier, Magdeburg usf. Sie sind einzig mit dem Hammer

aus zwei oder drei Stücken Silbers herausgehämmert, genau so, wie auch

Theophilus in seiner Schedula diversarum artium es vorschreibt. Trotz ihrer an-

spruchslosen Einfachheit sind diese Kelche wahre Musterbeispiele edelster Metall-

kunst, erwachsen aus den praktischen Aufgaben eines Kelches und der Metalltechnik.

z

>£$

Ml! v|Ä hF ■

i ,-4L l

p^^^igf—L^^^^

t_.._ jp

■&£v8K!^?? Sä^Ell

Abb. ö.

Custodia. Toledo. Um 1500.