Nr. 5

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

73

Spezialfirma ihr eigenes hat. Meistens gründen sie sich auf das französische Perret-

System, das aber unterdes von den deutschen überholt worden ist, von denen

auch die billigen amerikanischen und belgischen geschlagen sind. Der Ofen,

der sogenannte Kalonfer, wird in eine gut zugängliche Kammer eingebaut, durch

ein oder mehrere große Kanäle wird ihm die kalte Luft zugeführt, um erwärmt

durch einen zweiten Kanal auszutreten (Abb. 4). In katholischen Kirchen, in denen

oft viele Stunden hintereinander Gottesdienst gehalten wird, muß vor allem

ständig für gute Zufuhr von erwärmter und frischer Außenluft und leichte Ab-

fuhr der verbrauchten Luft, eventuell durch Abluftkanäle, Sorge getragen wer-

den. Das ist auch notwendig, wenn die Umfassungs-

mauern feucht sind. Denn die verbrauchte Luft

hat natürlich hohen Feuchtigkeitsgehalt und diese

Feuchtigkeit muß entfernt werden. Es ist deshalb

ein Unding, in Kirchen, wie es oft geschieht,

künstliche Luftbefeuchtung anbringen zu wollen. —

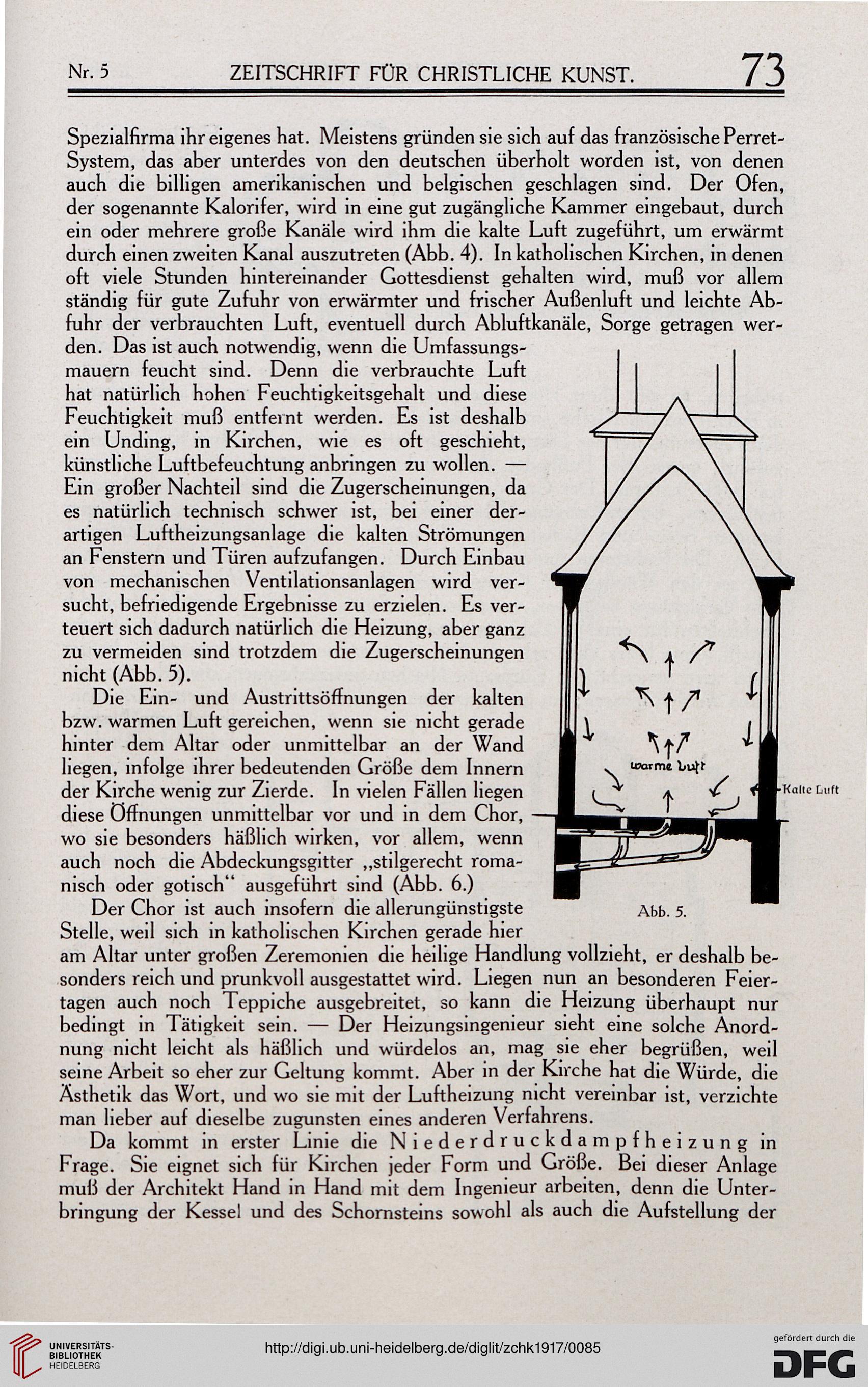

Ein großer Nachteil sind die Zugerscheinungen, da

es natürlich technisch schwer ist, bei einer der-

artigen Luftheizungsanlage die kalten Strömungen

an Fenstern und Türen aufzufangen. Durch Einbau

von mechanischen Ventilationsanlagen wird ver-

sucht, befriedigende Ergebnisse zu erzielen. Es ver-

teuert sich dadurch natürlich die Heizung, aber ganz

zu vermeiden sind trotzdem die Zugerscheinungen

nicht (Abb. 5).

Die Ein- und Austrittsöffnungen der kalten

bzw. warmen Luft gereichen, wenn sie nicht gerade

hinter dem Altar oder unmittelbar an der Wand

liegen, infolge ihrer bedeutenden Größe dem Innern

der Kirche wenig zur Zierde. In vielen Fällen liegen

diese Öffnungen unmittelbar vor und in dem Chor,

wo sie besonders häßlich wirken, vor allem, wenn

auch noch die Abdeckungsgitter „stilgerecht roma-

nisch oder gotisch" ausgeführt sind (Abb. 6.)

Der Chor ist auch insofern die allerungünstigste

Stelle, weil sich in katholischen Kirchen gerade hier

am Altar unter großen Zeremonien die heilige Handlung vollzieht, er deshalb be-

sonders reich und prunkvoll ausgestattet wird. Liegen nun an besonderen Feier-

tagen auch noch Teppiche ausgebreitet, so kann die Heizung überhaupt nur

bedingt in Tätigkeit sein. — Der Heizungsingenieur sieht eine solche Anord-

nung nicht leicht als häßlich und würdelos an, mag sie eher begrüßen, weil

seine Arbeit so eher zur Geltung kommt. Aber in der Kirche hat die Würde, die

Ästhetik das Wort, und wo sie mit der Luftheizung nicht vereinbar ist, verzichte

man lieber auf dieselbe zugunsten eines anderen Verfahrens.

Da kommt in erster Linie die Niederdruckdampfheizung in

Frage. Sie eignet sich für Kirchen jeder Form und Größe. Bei dieser Anlage

muß der Architekt Hand in Hand mit dem Ingenieur arbeiten, denn die Unter-

bringung der Kessel und des Schornsteins sowohl als auch die Aufstellung der

Kalte Luft

Abb. 5.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

73

Spezialfirma ihr eigenes hat. Meistens gründen sie sich auf das französische Perret-

System, das aber unterdes von den deutschen überholt worden ist, von denen

auch die billigen amerikanischen und belgischen geschlagen sind. Der Ofen,

der sogenannte Kalonfer, wird in eine gut zugängliche Kammer eingebaut, durch

ein oder mehrere große Kanäle wird ihm die kalte Luft zugeführt, um erwärmt

durch einen zweiten Kanal auszutreten (Abb. 4). In katholischen Kirchen, in denen

oft viele Stunden hintereinander Gottesdienst gehalten wird, muß vor allem

ständig für gute Zufuhr von erwärmter und frischer Außenluft und leichte Ab-

fuhr der verbrauchten Luft, eventuell durch Abluftkanäle, Sorge getragen wer-

den. Das ist auch notwendig, wenn die Umfassungs-

mauern feucht sind. Denn die verbrauchte Luft

hat natürlich hohen Feuchtigkeitsgehalt und diese

Feuchtigkeit muß entfernt werden. Es ist deshalb

ein Unding, in Kirchen, wie es oft geschieht,

künstliche Luftbefeuchtung anbringen zu wollen. —

Ein großer Nachteil sind die Zugerscheinungen, da

es natürlich technisch schwer ist, bei einer der-

artigen Luftheizungsanlage die kalten Strömungen

an Fenstern und Türen aufzufangen. Durch Einbau

von mechanischen Ventilationsanlagen wird ver-

sucht, befriedigende Ergebnisse zu erzielen. Es ver-

teuert sich dadurch natürlich die Heizung, aber ganz

zu vermeiden sind trotzdem die Zugerscheinungen

nicht (Abb. 5).

Die Ein- und Austrittsöffnungen der kalten

bzw. warmen Luft gereichen, wenn sie nicht gerade

hinter dem Altar oder unmittelbar an der Wand

liegen, infolge ihrer bedeutenden Größe dem Innern

der Kirche wenig zur Zierde. In vielen Fällen liegen

diese Öffnungen unmittelbar vor und in dem Chor,

wo sie besonders häßlich wirken, vor allem, wenn

auch noch die Abdeckungsgitter „stilgerecht roma-

nisch oder gotisch" ausgeführt sind (Abb. 6.)

Der Chor ist auch insofern die allerungünstigste

Stelle, weil sich in katholischen Kirchen gerade hier

am Altar unter großen Zeremonien die heilige Handlung vollzieht, er deshalb be-

sonders reich und prunkvoll ausgestattet wird. Liegen nun an besonderen Feier-

tagen auch noch Teppiche ausgebreitet, so kann die Heizung überhaupt nur

bedingt in Tätigkeit sein. — Der Heizungsingenieur sieht eine solche Anord-

nung nicht leicht als häßlich und würdelos an, mag sie eher begrüßen, weil

seine Arbeit so eher zur Geltung kommt. Aber in der Kirche hat die Würde, die

Ästhetik das Wort, und wo sie mit der Luftheizung nicht vereinbar ist, verzichte

man lieber auf dieselbe zugunsten eines anderen Verfahrens.

Da kommt in erster Linie die Niederdruckdampfheizung in

Frage. Sie eignet sich für Kirchen jeder Form und Größe. Bei dieser Anlage

muß der Architekt Hand in Hand mit dem Ingenieur arbeiten, denn die Unter-

bringung der Kessel und des Schornsteins sowohl als auch die Aufstellung der

Kalte Luft

Abb. 5.