84

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

Nr. 6/7

neuen Ausdruck anzustreben, anderseits aber auch eine unfreie Nachahmung

der guten alten Vorbilder durchaus vermieden.

Als grundlegender Baugedanke konnte natürlich nur das einschiffige Lang-

haus in Frage kommen: ein saalartiger Einheitsraum bestimmt als eigentliche

Baumasse die innere und äußere Erscheinung. Die inneren Breiten- und Längen-

abmessungen (10,50X25,00 m) des Rechteckraumes ergaben sich aus der Anzahl

der erforderlichen Sitz- und Stehplätze, dem für die Aufstellung der Seitenaltäre,

der Kommunionbank und der sonstigen Ausstattungsstücke wie Beichtstühle,

Taufbecken usw. notwendigen Raumbedürfnis (Abb. 3, 7 und 8).

Bei der Höhenbestimmung und überhaupt der Querschnittsbildung des Bau-

körpers (Abb. 7) waren eine Reihe von Erwägungen maßgebend, und zwar zu-

nächst natürlich die Würde des Gotteshauses, die an sich schon eine beträchtliche

Höhe als Mindestmaß vorschrieb. Weitere Anhaltspunkte boten aber zunächst

die Seitenaltäre, die als alte Kunstwerke von dem Stifter erworben wurden und

dem Raumgebilde

eingefügt werden

mußten, so daß also

auch hier wie bei

den früher von dem-

selben Wohltäter in

Lister nohl, Lich-

tringhausen und

Listerscheid gestif-

teten Kirchen in

Umkehrungdesnor-

malen Verfahrens

der Raum gewisser-

maßen um die Aus-

stattungsstücke her-

umgebaut wurde. Endlich aber trat auch der praktische Gesichtspunkt der

Anlage einer Orgelempore an der Eingangsseite mit einer Mindestforderung für

die Höhentwicklung hervor. Anderseits mußte immerhin das Gepräge einer

bescheidenen Dorfkirche nach Innen und Außen gewahrt werden. Dieses Für

und Wider schien dem Architekten am besten durch die Überspannung des

Raumes mit einem Tonnengewölbe ausgeglichen zu werden, dessen Scheitel

9,00 m über dem Kirchenfußboden hegt und um ein Beträchtliches in den

Dachstuhl hineinragt. Die Höhenlage des Hauptgesimses konnte auf diese

Weise stark eingeschränkt werden und so der Baukörper nach außen hin eine

das ländliche Gepräge erst recht betonende Gedrungenheit annehmen. Eine

rhythmisch belebende Gliederung erhielt das Raumbild durch die mit ihrem

Scheitel auf etwa halber Höhe des Gewölbes einschneidenden Stichkappen über

den Fenstern (Abb. 8). Die Haupttonne wie auch die Fensterstichkappen und das

Chorgewölbe wurden aus ca. 6 cm starkem Rabitz auf Eisengerippe und Draht-

geflecht und mit einer starken unteren Kalkputzschicht in solidester Weise her-

gestellt.

Zwischen den Seitenaltären öffnet sich der Triumphbogen nach dem Chor

hin, der einzigen an das Rechteck des Kirchenraumbildes angegliederten Zutat

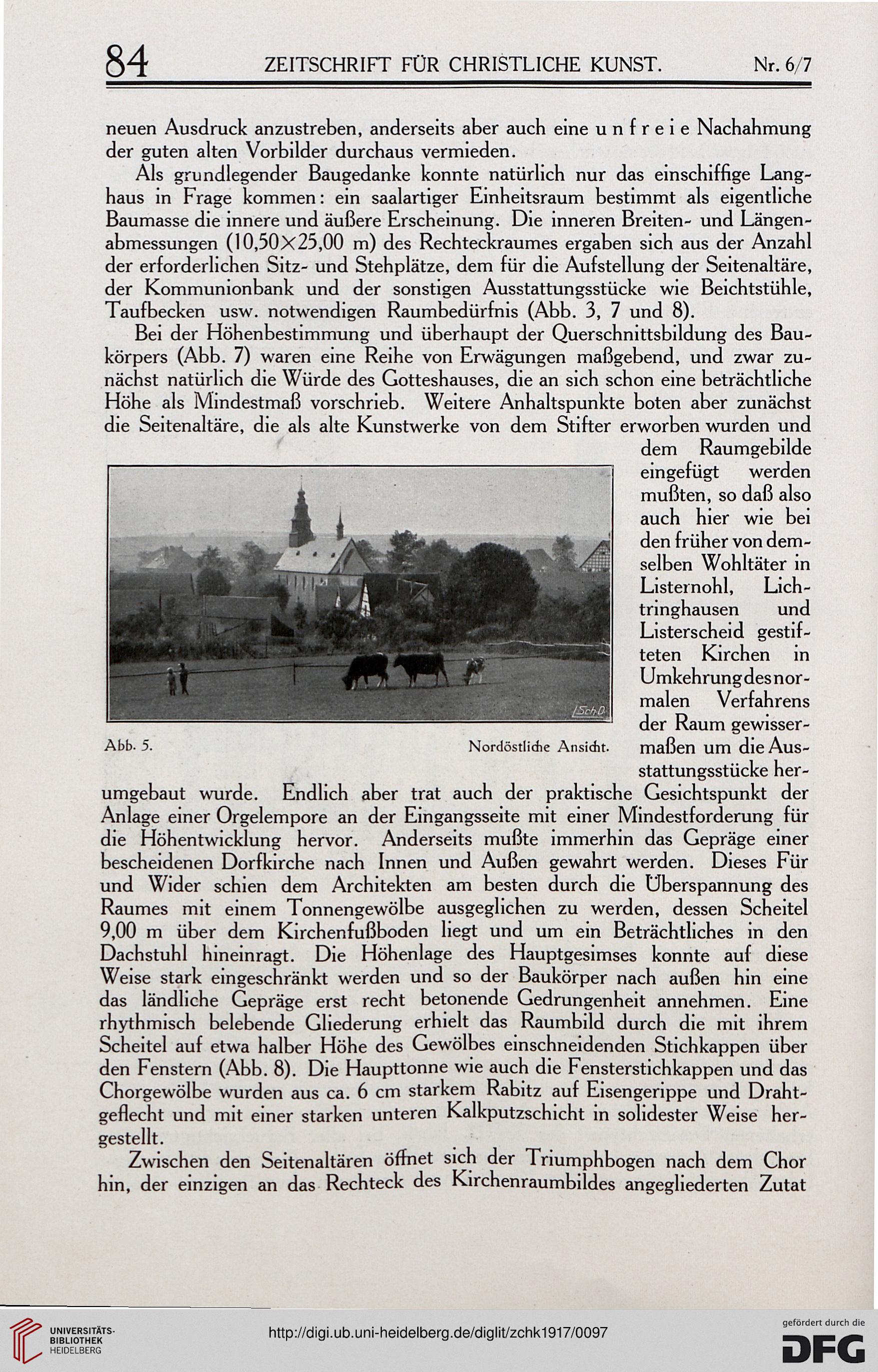

Abb. 5.

Nordöstliche Ansicht.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

Nr. 6/7

neuen Ausdruck anzustreben, anderseits aber auch eine unfreie Nachahmung

der guten alten Vorbilder durchaus vermieden.

Als grundlegender Baugedanke konnte natürlich nur das einschiffige Lang-

haus in Frage kommen: ein saalartiger Einheitsraum bestimmt als eigentliche

Baumasse die innere und äußere Erscheinung. Die inneren Breiten- und Längen-

abmessungen (10,50X25,00 m) des Rechteckraumes ergaben sich aus der Anzahl

der erforderlichen Sitz- und Stehplätze, dem für die Aufstellung der Seitenaltäre,

der Kommunionbank und der sonstigen Ausstattungsstücke wie Beichtstühle,

Taufbecken usw. notwendigen Raumbedürfnis (Abb. 3, 7 und 8).

Bei der Höhenbestimmung und überhaupt der Querschnittsbildung des Bau-

körpers (Abb. 7) waren eine Reihe von Erwägungen maßgebend, und zwar zu-

nächst natürlich die Würde des Gotteshauses, die an sich schon eine beträchtliche

Höhe als Mindestmaß vorschrieb. Weitere Anhaltspunkte boten aber zunächst

die Seitenaltäre, die als alte Kunstwerke von dem Stifter erworben wurden und

dem Raumgebilde

eingefügt werden

mußten, so daß also

auch hier wie bei

den früher von dem-

selben Wohltäter in

Lister nohl, Lich-

tringhausen und

Listerscheid gestif-

teten Kirchen in

Umkehrungdesnor-

malen Verfahrens

der Raum gewisser-

maßen um die Aus-

stattungsstücke her-

umgebaut wurde. Endlich aber trat auch der praktische Gesichtspunkt der

Anlage einer Orgelempore an der Eingangsseite mit einer Mindestforderung für

die Höhentwicklung hervor. Anderseits mußte immerhin das Gepräge einer

bescheidenen Dorfkirche nach Innen und Außen gewahrt werden. Dieses Für

und Wider schien dem Architekten am besten durch die Überspannung des

Raumes mit einem Tonnengewölbe ausgeglichen zu werden, dessen Scheitel

9,00 m über dem Kirchenfußboden hegt und um ein Beträchtliches in den

Dachstuhl hineinragt. Die Höhenlage des Hauptgesimses konnte auf diese

Weise stark eingeschränkt werden und so der Baukörper nach außen hin eine

das ländliche Gepräge erst recht betonende Gedrungenheit annehmen. Eine

rhythmisch belebende Gliederung erhielt das Raumbild durch die mit ihrem

Scheitel auf etwa halber Höhe des Gewölbes einschneidenden Stichkappen über

den Fenstern (Abb. 8). Die Haupttonne wie auch die Fensterstichkappen und das

Chorgewölbe wurden aus ca. 6 cm starkem Rabitz auf Eisengerippe und Draht-

geflecht und mit einer starken unteren Kalkputzschicht in solidester Weise her-

gestellt.

Zwischen den Seitenaltären öffnet sich der Triumphbogen nach dem Chor

hin, der einzigen an das Rechteck des Kirchenraumbildes angegliederten Zutat

Abb. 5.

Nordöstliche Ansicht.