Nr. 6/7

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

85

(Abb. 8), während die gegenüber liegende Schmalseite durch die eingebaute

Emporenanlage eingenommen wird. Auf die Anlage eines massiv von unten

her gemauerten Turmes ist verzichtet worden, weil der Körper eines solchen in

der Grundrißdisposition schwer unterzubringen gewesen wäre. Vor den Kirchen-

raum gerückt und an dessen Giebelseite angelehnt, hätte er den zur Verfügung

stehenden Platz bis zur Einfriedigungsmauer an der Straße (Abb. 2 und 4) in

störender Weise eingeengt und jedenfalls die Ausbildung eines Vorplatzes mit

Freitreppenstufen, wie sie

jetzt dem Eingangsportal

vorgelegt sind, unmöglich

gemacht. In den Kirchen-

raum hineingerückt, da-

gegen würde er mit seinen^

Mauermassen erheblich

störender und platzrau-

bender gewirkt haben, als

die beiden Pfeiler, welche

als Unterkonstruktion für

den an Stelle eines solchen

massiven Turmes angeord-

neten sog. „Dachreiters"

dienen. Für diesen ganzen

Turmunterbau wurde der

Eisenbeton als Ausfüh-

rungsmittel gewählt; um

dem Dachreiter ein durch-

gehendes Auflager zu bie-

ten, sind die beiden ge-

nannten Pfeiler über der

Empore unter sich sowohl

als auch mit den Außen-

mauern der beiden Längs-

seiten wie des Giebels

durch Bögen verbunden,

in welchen das Beton-

eisengerippe fortgesetzt ist,

während in Höhe des Emporenfußbodens zur Aufnahme dieses Gebälks Eisen-

träger in den Pfeilern einerseits wie in den Seiten- und Giebelmauern anderseits

aufliegen, und vermöge ihrer sorgfältigen Verankerung in allen Auflagern und

im Verein mit der eben geschilderten Eisenbeton-Bogenkonstruktion die drei-

fache Aufgabe einer zuverlässigen Verspannung des Kirchenraumes an dieser

Stelle, dann eines stabilen, fest zusammenhängenden Unterbaues des Turmes

und endlich die der Emporenunterstützung erfüllen (Abb. 3 u. 7).

Aber nicht nur wegen der angeführten praktischen Vorzüge, sondern auch

aus ästhetischen Gründen mußte sich diese Turmlösung dem Architekten zur

Wahl aufdrängen. Wie glücklich fügt sie sich dem Baukörper als Bekrönung an,

den dörflichen Charakter aufs neue betonend, wie reizvoll erhebt sich der in den

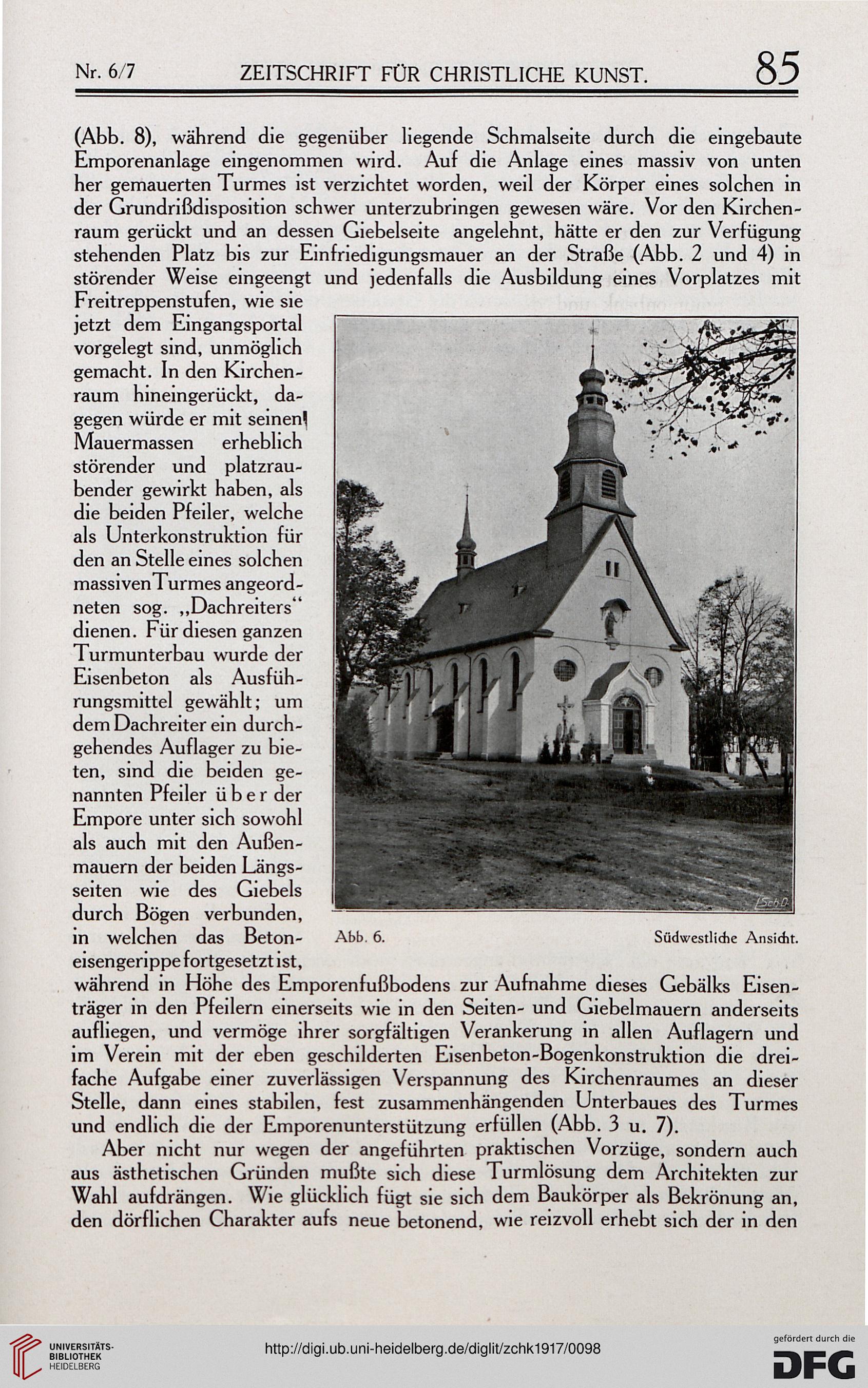

Abb. 6.

Südwestliche Ansicht.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

85

(Abb. 8), während die gegenüber liegende Schmalseite durch die eingebaute

Emporenanlage eingenommen wird. Auf die Anlage eines massiv von unten

her gemauerten Turmes ist verzichtet worden, weil der Körper eines solchen in

der Grundrißdisposition schwer unterzubringen gewesen wäre. Vor den Kirchen-

raum gerückt und an dessen Giebelseite angelehnt, hätte er den zur Verfügung

stehenden Platz bis zur Einfriedigungsmauer an der Straße (Abb. 2 und 4) in

störender Weise eingeengt und jedenfalls die Ausbildung eines Vorplatzes mit

Freitreppenstufen, wie sie

jetzt dem Eingangsportal

vorgelegt sind, unmöglich

gemacht. In den Kirchen-

raum hineingerückt, da-

gegen würde er mit seinen^

Mauermassen erheblich

störender und platzrau-

bender gewirkt haben, als

die beiden Pfeiler, welche

als Unterkonstruktion für

den an Stelle eines solchen

massiven Turmes angeord-

neten sog. „Dachreiters"

dienen. Für diesen ganzen

Turmunterbau wurde der

Eisenbeton als Ausfüh-

rungsmittel gewählt; um

dem Dachreiter ein durch-

gehendes Auflager zu bie-

ten, sind die beiden ge-

nannten Pfeiler über der

Empore unter sich sowohl

als auch mit den Außen-

mauern der beiden Längs-

seiten wie des Giebels

durch Bögen verbunden,

in welchen das Beton-

eisengerippe fortgesetzt ist,

während in Höhe des Emporenfußbodens zur Aufnahme dieses Gebälks Eisen-

träger in den Pfeilern einerseits wie in den Seiten- und Giebelmauern anderseits

aufliegen, und vermöge ihrer sorgfältigen Verankerung in allen Auflagern und

im Verein mit der eben geschilderten Eisenbeton-Bogenkonstruktion die drei-

fache Aufgabe einer zuverlässigen Verspannung des Kirchenraumes an dieser

Stelle, dann eines stabilen, fest zusammenhängenden Unterbaues des Turmes

und endlich die der Emporenunterstützung erfüllen (Abb. 3 u. 7).

Aber nicht nur wegen der angeführten praktischen Vorzüge, sondern auch

aus ästhetischen Gründen mußte sich diese Turmlösung dem Architekten zur

Wahl aufdrängen. Wie glücklich fügt sie sich dem Baukörper als Bekrönung an,

den dörflichen Charakter aufs neue betonend, wie reizvoll erhebt sich der in den

Abb. 6.

Südwestliche Ansicht.