86

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

Nr. 6/7

phantastischen Spielformen des Barock gezeichnete Umriß über dem Dach, aus

dem er so organisch selbstverständlich herauswächst, und welchen Gewinn be-

deutet dieses Zierstück im Straßen- und Gesamtortsbilde (Abb. 1, 5, 6 und 9)!

Nicht minder richtig angebracht und im ganzen wie im einzelnen sicher ab-

gewogen ist der in Fensterachsenweite vom entgegengesetzten Firstende abge-

rückte kleine Dachreiter, der dem Gesamtbaukörper erst die volle rhythmische

Belebung verleiht und seine Eigenart ganz zum Ausdruck bringt.

Die Lage der Sakristei war durch die Gestaltung des Bauplatzes gegeben, der

nur an der Ostseite des Chores genügend Raum für den Anbau bot (Abb. 2).

Sowohl dieser ihrer seitlichen Lage als ihrer Höhenerhebung, Fenster-

bildung usw. nach kenn-

zeichnet sie sich voll-

kommen als eine von dem

Gesamtorganismus losge-

löste Zutat, die aber wegen

ihrer bescheidenen Ver-

hältnisse den monumen-

talen Maßstab des eigent-

lichen Kirchenbaues um

so wirkungsvoller zur Gel-

tung kommen läßt (Abb. 4).

Ein durch einen Windfang

abgesonderter Eingang ge-

währt Zutritt von außen

vermittelst einer Frei-

treppe, an deren Austritts-

podest weiterhin eine als

Ausgang für die Schul-

kinder bestimmte Kirchen-

türe liegt. Zur Unterbrin-

gung der Heizungsanlage

ist der Sakristeiraum unter-

kellert worden.

Für die erwachsenen

Kirchenbesucher wurde

ein Hauptund ein Nebenportal angeordnet, beide ebenfalls zu Windfanganlagen

ausgebaut, die als solche vollständig aus dem Kirchenraum herausgezogen sind,

um das Innere von jeder Behinderung durch Einbauten freizuhalten (Abb. 3).

Die eingangs als Richtschnur für den Bauentwurf gekennzeichnete Anleh-

nung an die bodenständige Überlieferung wurde besonders auch bei der Aus-

wahl der Baumaterialien beobachtet. Als Mauerstein diente ein unweit der Bau-

stelle gebrochener Grauwackenschiefer, der als einziger in Betracht kommen-

der Bruchstein, an sich nicht allzu wetterbeständig, doch durch den schützenden

Putzüberzug eine absolute Bestandsfestigkeit behält. Besondere Sorgfalt wurde

deshalb auf die Herstellung dieses Außenputzes gelegt, namentlich nach der

Wetterseite hin. Auf der Haupteingangswand sowohl als der westlichen Längs-

wand erhielten die Bruchsteinflächen zunächst einen Überzug von wasserundurch-

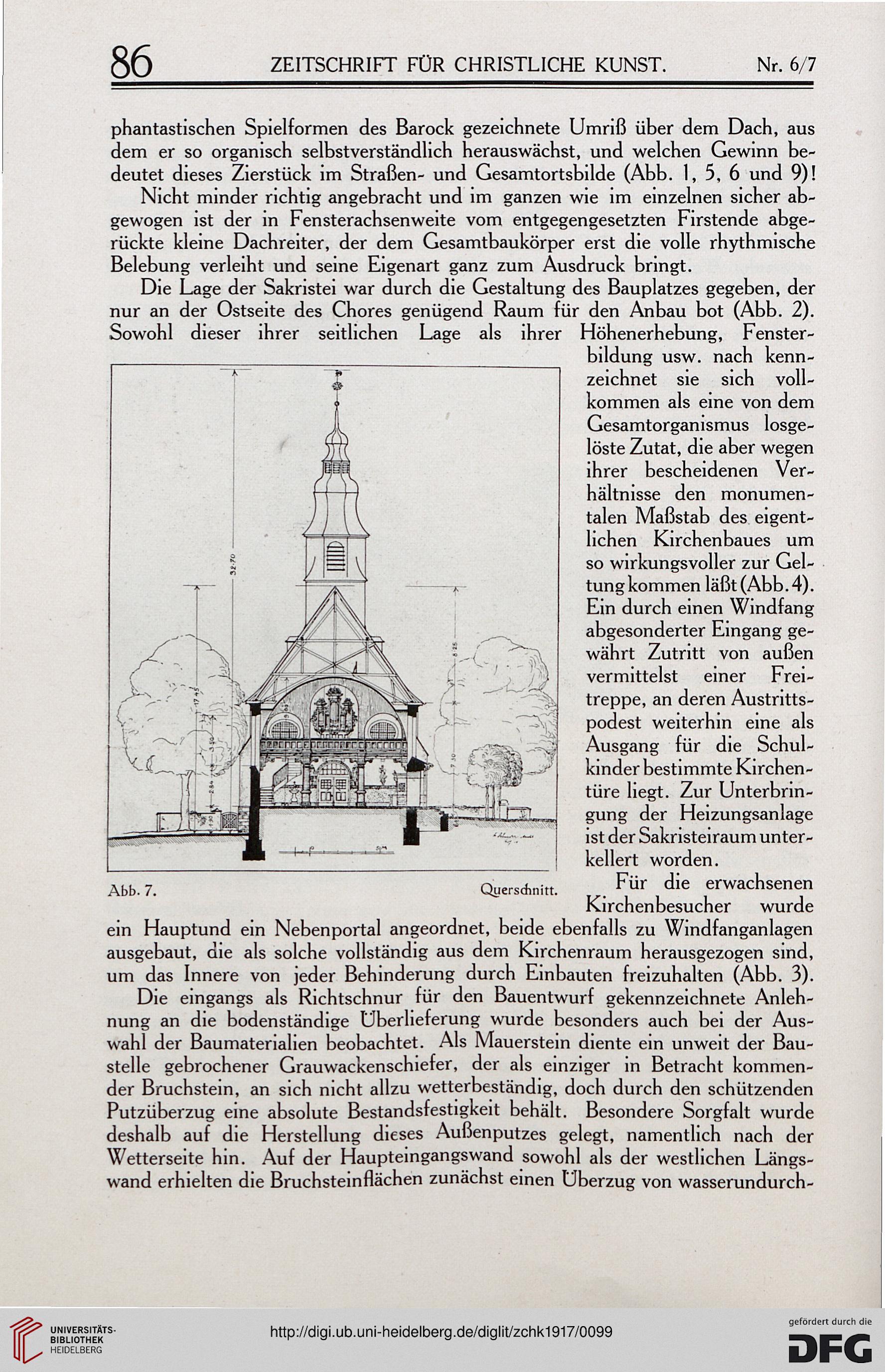

Abb. 7.

Querschnitt.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

Nr. 6/7

phantastischen Spielformen des Barock gezeichnete Umriß über dem Dach, aus

dem er so organisch selbstverständlich herauswächst, und welchen Gewinn be-

deutet dieses Zierstück im Straßen- und Gesamtortsbilde (Abb. 1, 5, 6 und 9)!

Nicht minder richtig angebracht und im ganzen wie im einzelnen sicher ab-

gewogen ist der in Fensterachsenweite vom entgegengesetzten Firstende abge-

rückte kleine Dachreiter, der dem Gesamtbaukörper erst die volle rhythmische

Belebung verleiht und seine Eigenart ganz zum Ausdruck bringt.

Die Lage der Sakristei war durch die Gestaltung des Bauplatzes gegeben, der

nur an der Ostseite des Chores genügend Raum für den Anbau bot (Abb. 2).

Sowohl dieser ihrer seitlichen Lage als ihrer Höhenerhebung, Fenster-

bildung usw. nach kenn-

zeichnet sie sich voll-

kommen als eine von dem

Gesamtorganismus losge-

löste Zutat, die aber wegen

ihrer bescheidenen Ver-

hältnisse den monumen-

talen Maßstab des eigent-

lichen Kirchenbaues um

so wirkungsvoller zur Gel-

tung kommen läßt (Abb. 4).

Ein durch einen Windfang

abgesonderter Eingang ge-

währt Zutritt von außen

vermittelst einer Frei-

treppe, an deren Austritts-

podest weiterhin eine als

Ausgang für die Schul-

kinder bestimmte Kirchen-

türe liegt. Zur Unterbrin-

gung der Heizungsanlage

ist der Sakristeiraum unter-

kellert worden.

Für die erwachsenen

Kirchenbesucher wurde

ein Hauptund ein Nebenportal angeordnet, beide ebenfalls zu Windfanganlagen

ausgebaut, die als solche vollständig aus dem Kirchenraum herausgezogen sind,

um das Innere von jeder Behinderung durch Einbauten freizuhalten (Abb. 3).

Die eingangs als Richtschnur für den Bauentwurf gekennzeichnete Anleh-

nung an die bodenständige Überlieferung wurde besonders auch bei der Aus-

wahl der Baumaterialien beobachtet. Als Mauerstein diente ein unweit der Bau-

stelle gebrochener Grauwackenschiefer, der als einziger in Betracht kommen-

der Bruchstein, an sich nicht allzu wetterbeständig, doch durch den schützenden

Putzüberzug eine absolute Bestandsfestigkeit behält. Besondere Sorgfalt wurde

deshalb auf die Herstellung dieses Außenputzes gelegt, namentlich nach der

Wetterseite hin. Auf der Haupteingangswand sowohl als der westlichen Längs-

wand erhielten die Bruchsteinflächen zunächst einen Überzug von wasserundurch-

Abb. 7.

Querschnitt.