Nr. 6/7

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

105

Mitunter war der Aufbau wie auch hier in St. Adelph so eingerichtet, daß die Pil-

ger bei Prozessionen unter dem Reliquienschrein durchgehen konnten. Mehrere

derartige Altäre sind bei Viollet-le-Duc (Dict. de l'archit. franc. II, art. Autel)

in Rekonstruktion nach alten Beschreibungen oder Abbildungen zu finden, teil-

weise erhalten noch einige zu dieser Gruppe gehörige Seitenaltäre der Abtei-

kirche St. Denis. In Deutschland ist das besterhaltene Beispiel eines solchen

Reliquiensarkophag-Altars der Hochaltar in St. Ursula in Köln, von dem bereits

im ersten Jahrgange dieser Zeitschrift eine Beschreibung gegeben ist*. Zur Er-

gänzung derselben und zum Vergleich mit dem Adelphialtar sei hier eine Skizze

dieses Kölner Beispiels beigefügt (Abb. 3)7. Der Altar gehört derselben Zeit wie

derjenige von St. Adelph, dem Ende des XIII. Jahrh. an. In seiner Vorderseite

war das noch von einem älteren Altar übernommene, jetzt im Kölner Kunst-

gewerbemuseum befindliche Antependium mit wertvollen Schmelzarbeiten der

Zeit um 1180 eingelassen. In den elf Nischen des Retabels haben wir Figürchen

der hl. Ursula und anderer

Heiligen der Legende der

11 000 Jungfrauen anzu-

nehmen. Die seitlich vor-

springenden hinteren Eck-

pfosten, deren oberer Teil

jetzt abgebrochen ist, wer-

den von Fialen oder Kreuz-

blumen bekrönt gewesen

sein und als Lampenträger

gedient haben8. Der drei-

teilige Reliquienbehälter

auf dem von vier Säulen

getragenen Baldachin ent-

hielt die kostbarenSchreine

der hh. Ursula, Ethenus und Hippolytus, von denen zwei jetzt in der Schatzkammer

der Ursulakirche verwahrt werden, während von einem dritten der seines Schmuckes

entkleidete Holzkern noch in dem rechten Gehäuse steht. Die Schreine waren

hinter einem jetzt verschwundenen Gitterwerk von außen den Gläubigen

sichtbar gemacht; die Rückseite des Gehäuses ist mit einer Klappe geschlossen,

die durch eine schwere eiserne, um den ganzen Behälter geschlungene Kette ge-

sichert ist9. Ähnlich wie hier tragen auch in S. Sevenn in Köln vier Säulen hinter

u Schnütgen, Die Restauration des Chores der St. Ursulakirche zu Köln: Jahrg. \<

1888, Sp. 83 dieser Zeitschr. Vgl. ferner Münzenberger, Zur Kenntnis u. Würdigung

der malt. Altäre Deutschlands I, S. 34. — In Werden hatte bereits Abt Adalwig (1066—1081)

die Gebeine des h. Ludger aus der Krypta der Abteikirche erheben und in einer kostbaren,

auf zwei Porphyrsäulen ruhenden Tumba hinter dem Hochaltar der Oberkirche beisetzen

lassen, eine Anordnung, die auch beim Neubau der Abteikirche im XIII. Jahrh. beibehalten

wurde: Effmann, Die karolingisch-ottonischen Bauten zu Werden, S. 45 ff.

T Nach einer geometrischen Aufnahme des Architekten Herwegen.

8 Vgl. dieselbe Anordnung beim Altar der Marienkapelle in der Abteikirche von St. Denis:

Viollet-le-Duc a. a. O. S. 42.

u Der Altar ist kürzlich von Geheimrat Heimann instandgesetzt und mit Expositorium ver-

sehen. —Vgl. Köln. Volksztg. 1915 Nr. 873 von Heimann u. 1915 Nr. 886 von Schnütgen. D. H.

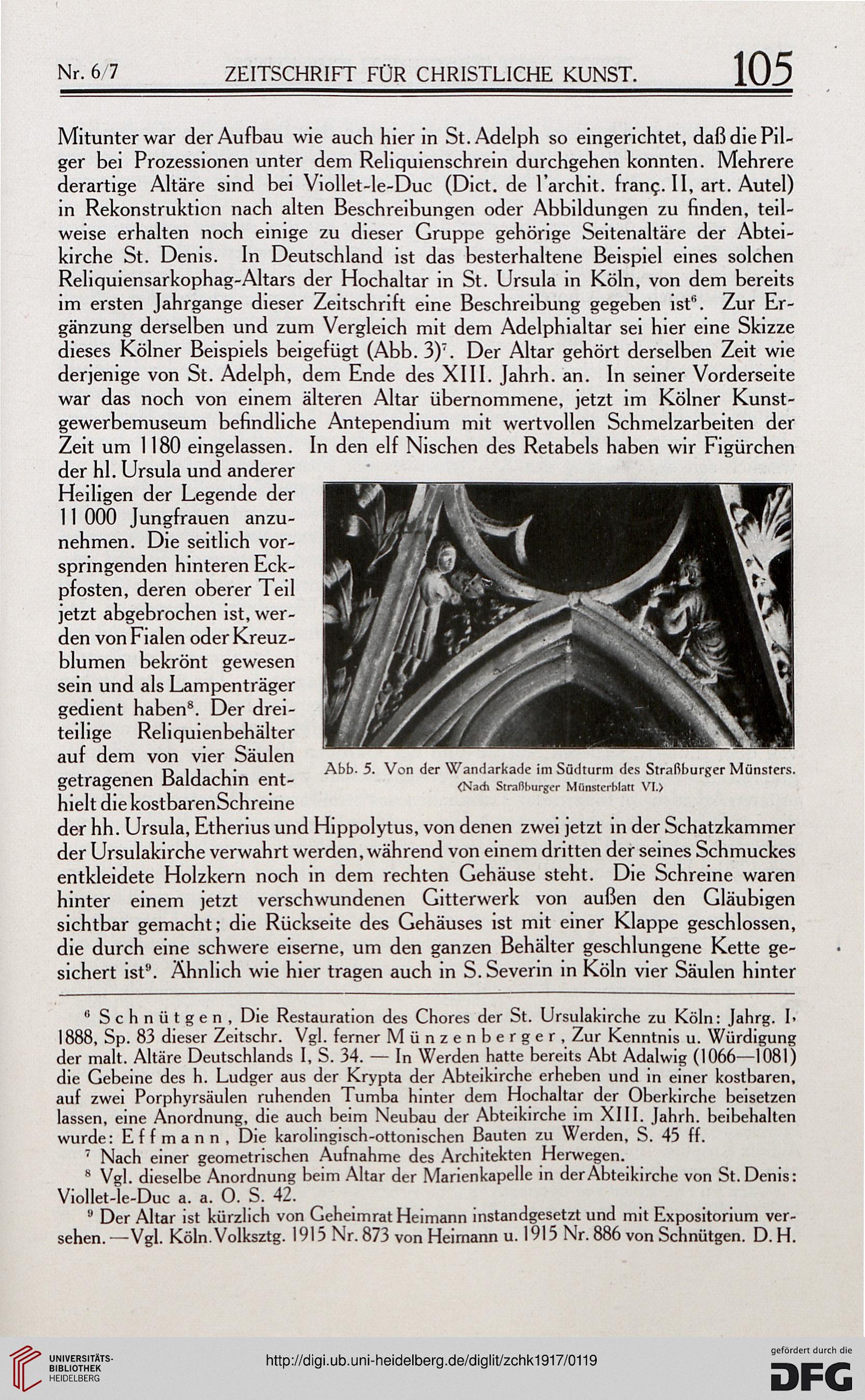

Abb. 5. Von der Wandarkade im Südturm des Straßburger Münsters.

<Na<h Straßburgcr MOnstcrblatt VI.)

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

105

Mitunter war der Aufbau wie auch hier in St. Adelph so eingerichtet, daß die Pil-

ger bei Prozessionen unter dem Reliquienschrein durchgehen konnten. Mehrere

derartige Altäre sind bei Viollet-le-Duc (Dict. de l'archit. franc. II, art. Autel)

in Rekonstruktion nach alten Beschreibungen oder Abbildungen zu finden, teil-

weise erhalten noch einige zu dieser Gruppe gehörige Seitenaltäre der Abtei-

kirche St. Denis. In Deutschland ist das besterhaltene Beispiel eines solchen

Reliquiensarkophag-Altars der Hochaltar in St. Ursula in Köln, von dem bereits

im ersten Jahrgange dieser Zeitschrift eine Beschreibung gegeben ist*. Zur Er-

gänzung derselben und zum Vergleich mit dem Adelphialtar sei hier eine Skizze

dieses Kölner Beispiels beigefügt (Abb. 3)7. Der Altar gehört derselben Zeit wie

derjenige von St. Adelph, dem Ende des XIII. Jahrh. an. In seiner Vorderseite

war das noch von einem älteren Altar übernommene, jetzt im Kölner Kunst-

gewerbemuseum befindliche Antependium mit wertvollen Schmelzarbeiten der

Zeit um 1180 eingelassen. In den elf Nischen des Retabels haben wir Figürchen

der hl. Ursula und anderer

Heiligen der Legende der

11 000 Jungfrauen anzu-

nehmen. Die seitlich vor-

springenden hinteren Eck-

pfosten, deren oberer Teil

jetzt abgebrochen ist, wer-

den von Fialen oder Kreuz-

blumen bekrönt gewesen

sein und als Lampenträger

gedient haben8. Der drei-

teilige Reliquienbehälter

auf dem von vier Säulen

getragenen Baldachin ent-

hielt die kostbarenSchreine

der hh. Ursula, Ethenus und Hippolytus, von denen zwei jetzt in der Schatzkammer

der Ursulakirche verwahrt werden, während von einem dritten der seines Schmuckes

entkleidete Holzkern noch in dem rechten Gehäuse steht. Die Schreine waren

hinter einem jetzt verschwundenen Gitterwerk von außen den Gläubigen

sichtbar gemacht; die Rückseite des Gehäuses ist mit einer Klappe geschlossen,

die durch eine schwere eiserne, um den ganzen Behälter geschlungene Kette ge-

sichert ist9. Ähnlich wie hier tragen auch in S. Sevenn in Köln vier Säulen hinter

u Schnütgen, Die Restauration des Chores der St. Ursulakirche zu Köln: Jahrg. \<

1888, Sp. 83 dieser Zeitschr. Vgl. ferner Münzenberger, Zur Kenntnis u. Würdigung

der malt. Altäre Deutschlands I, S. 34. — In Werden hatte bereits Abt Adalwig (1066—1081)

die Gebeine des h. Ludger aus der Krypta der Abteikirche erheben und in einer kostbaren,

auf zwei Porphyrsäulen ruhenden Tumba hinter dem Hochaltar der Oberkirche beisetzen

lassen, eine Anordnung, die auch beim Neubau der Abteikirche im XIII. Jahrh. beibehalten

wurde: Effmann, Die karolingisch-ottonischen Bauten zu Werden, S. 45 ff.

T Nach einer geometrischen Aufnahme des Architekten Herwegen.

8 Vgl. dieselbe Anordnung beim Altar der Marienkapelle in der Abteikirche von St. Denis:

Viollet-le-Duc a. a. O. S. 42.

u Der Altar ist kürzlich von Geheimrat Heimann instandgesetzt und mit Expositorium ver-

sehen. —Vgl. Köln. Volksztg. 1915 Nr. 873 von Heimann u. 1915 Nr. 886 von Schnütgen. D. H.

Abb. 5. Von der Wandarkade im Südturm des Straßburger Münsters.

<Na<h Straßburgcr MOnstcrblatt VI.)