Nr. 8 9

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

125

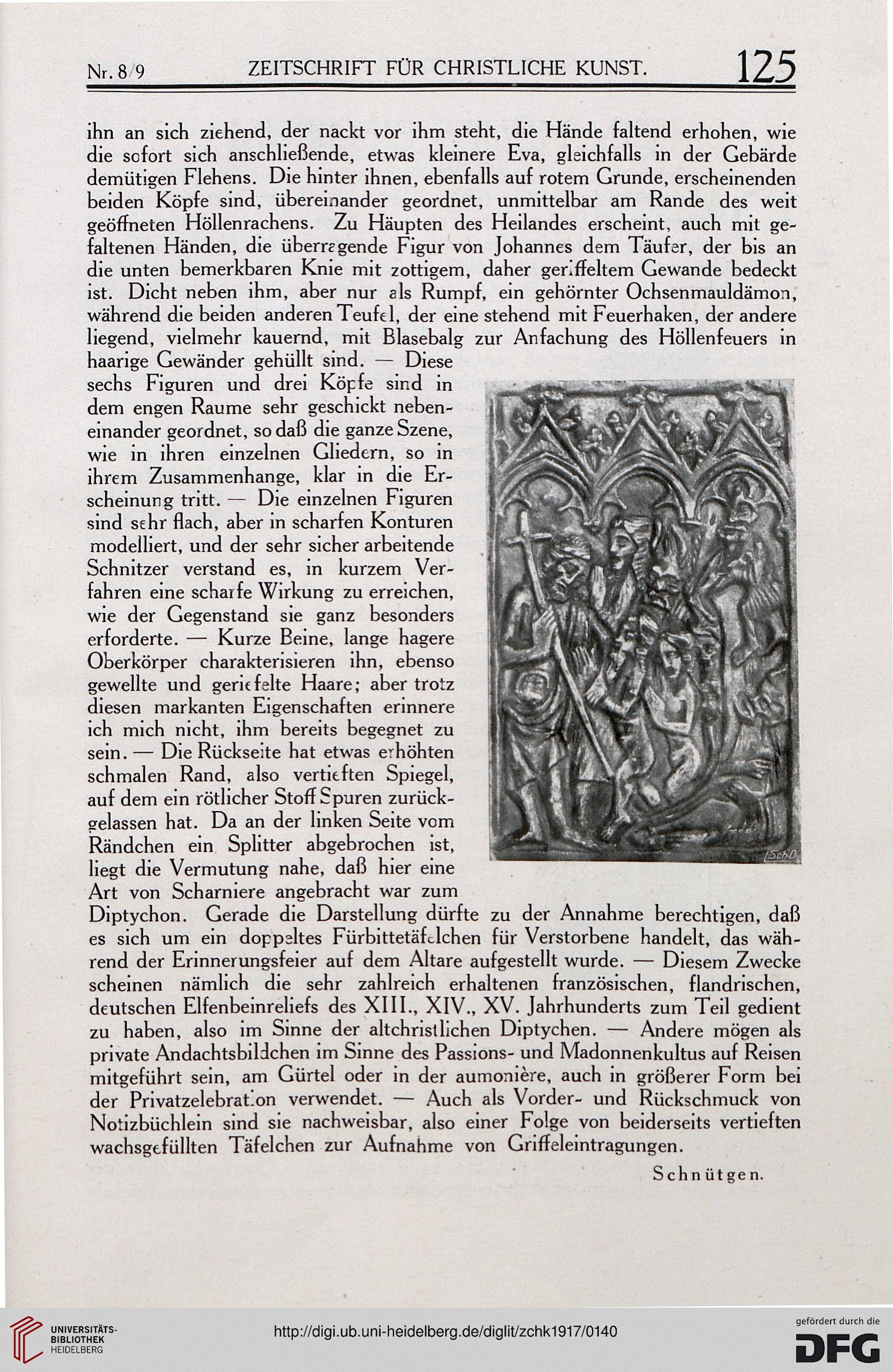

ihn an sich ziehend, der nackt vor ihm steht, die Hände faltend erhohen, wie

die sofort sich anschließende, etwas kleinere Eva, gleichfalls in der Gebärde

demütigen Flehens. Die hinter ihnen, ebenfalls auf rotem Grunde, erscheinenden

beiden Köpfe sind, übereinander geordnet, unmittelbar am Rande des weit

geöffneten Höllenrachens. Zu Häupten des Heilandes erscheint, auch mit ge-

faltenen Händen, die überregende Figur von Johannes dem Täufer, der bis an

die unten bemerkbaren Knie mit zottigem, daher geriffeltem Gewände bedeckt

ist. Dicht neben ihm, aber nur als Rumpf, ein gehörnter Ochsenmauldämon,

während die beiden anderen Teufel, der eine stehend mit Feuerhaken, der andere

liegend, vielmehr kauernd, mit Blasebalg zur Anfachung des Höllenfeuers in

haarige Gewänder gehüllt sind. — Diese

sechs Figuren und drei Köpfe sind in

dem engen Räume sehr geschickt neben-

einander geordnet, so daß die ganze Szene,

wie in ihren einzelnen Gliedern, so in

ihrem Zusammenhange, klar in die Er-

scheinung tritt. — Die einzelnen Figuren

sind sehr flach, aber in scharfen Konturen

modelliert, und der sehr sicher arbeitende

Schnitzer verstand es, in kurzem Ver-

fahren eine scharfe Wirkung zu erreichen,

wie der Gegenstand sie ganz besonders

erforderte. — Kurze Beine, lange hagere

Oberkörper charakterisieren ihn, ebenso

gewellte und geriefelte Haare; aber trotz

diesen markanten Eigenschaften erinnere

ich mich nicht, ihm bereits begegnet zu

sein. — Die Rückseite hat etwas erhöhten

schmalen Rand, also vertieften Spiegel,

auf dem ein rötlicher Stoff Spuren zurück-

gelassen hat. Da an der linken Seite vom

Rändchen ein Splitter abgebrochen ist,

liegt die Vermutung nahe, daß hier eine

Art von Scharniere angebracht war zum

Diptychon. Gerade die Darstellung dürfte zu der Annahme berechtigen, daß

es sich um ein doppsltes Fürbittetäfclchen für Verstorbene handelt, das wäh-

rend der Erinnerungsfeier auf dem Altare aufgestellt wurde. — Diesem Zwecke

scheinen nämlich die sehr zahlreich erhaltenen französischen, flandrischen,

deutschen Elfenbeinreliefs des XIII., XIV., XV. Jahrhunderts zum Teil gedient

zu haben, also im Sinne der altchristlichen Diptychen. — Andere mögen als

private AndachtsbiHchen im Sinne des Passions- und Madonnenkultus auf Reisen

mitgeführt sein, am Gürtel oder in der aumoniere, auch in größerer Form bei

der Privatzelebratlon verwendet. — Auch als Vorder- und Rückschmuck von

Notizbüchlein sind sie nachweisbar, also einer Folge von beiderseits vertieften

wachsgtfüllten Täfeichen zur Aufnahme von Griffeleintragungen.

Sehn üt ge n.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

125

ihn an sich ziehend, der nackt vor ihm steht, die Hände faltend erhohen, wie

die sofort sich anschließende, etwas kleinere Eva, gleichfalls in der Gebärde

demütigen Flehens. Die hinter ihnen, ebenfalls auf rotem Grunde, erscheinenden

beiden Köpfe sind, übereinander geordnet, unmittelbar am Rande des weit

geöffneten Höllenrachens. Zu Häupten des Heilandes erscheint, auch mit ge-

faltenen Händen, die überregende Figur von Johannes dem Täufer, der bis an

die unten bemerkbaren Knie mit zottigem, daher geriffeltem Gewände bedeckt

ist. Dicht neben ihm, aber nur als Rumpf, ein gehörnter Ochsenmauldämon,

während die beiden anderen Teufel, der eine stehend mit Feuerhaken, der andere

liegend, vielmehr kauernd, mit Blasebalg zur Anfachung des Höllenfeuers in

haarige Gewänder gehüllt sind. — Diese

sechs Figuren und drei Köpfe sind in

dem engen Räume sehr geschickt neben-

einander geordnet, so daß die ganze Szene,

wie in ihren einzelnen Gliedern, so in

ihrem Zusammenhange, klar in die Er-

scheinung tritt. — Die einzelnen Figuren

sind sehr flach, aber in scharfen Konturen

modelliert, und der sehr sicher arbeitende

Schnitzer verstand es, in kurzem Ver-

fahren eine scharfe Wirkung zu erreichen,

wie der Gegenstand sie ganz besonders

erforderte. — Kurze Beine, lange hagere

Oberkörper charakterisieren ihn, ebenso

gewellte und geriefelte Haare; aber trotz

diesen markanten Eigenschaften erinnere

ich mich nicht, ihm bereits begegnet zu

sein. — Die Rückseite hat etwas erhöhten

schmalen Rand, also vertieften Spiegel,

auf dem ein rötlicher Stoff Spuren zurück-

gelassen hat. Da an der linken Seite vom

Rändchen ein Splitter abgebrochen ist,

liegt die Vermutung nahe, daß hier eine

Art von Scharniere angebracht war zum

Diptychon. Gerade die Darstellung dürfte zu der Annahme berechtigen, daß

es sich um ein doppsltes Fürbittetäfclchen für Verstorbene handelt, das wäh-

rend der Erinnerungsfeier auf dem Altare aufgestellt wurde. — Diesem Zwecke

scheinen nämlich die sehr zahlreich erhaltenen französischen, flandrischen,

deutschen Elfenbeinreliefs des XIII., XIV., XV. Jahrhunderts zum Teil gedient

zu haben, also im Sinne der altchristlichen Diptychen. — Andere mögen als

private AndachtsbiHchen im Sinne des Passions- und Madonnenkultus auf Reisen

mitgeführt sein, am Gürtel oder in der aumoniere, auch in größerer Form bei

der Privatzelebratlon verwendet. — Auch als Vorder- und Rückschmuck von

Notizbüchlein sind sie nachweisbar, also einer Folge von beiderseits vertieften

wachsgtfüllten Täfeichen zur Aufnahme von Griffeleintragungen.

Sehn üt ge n.