136

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

Nr. 10

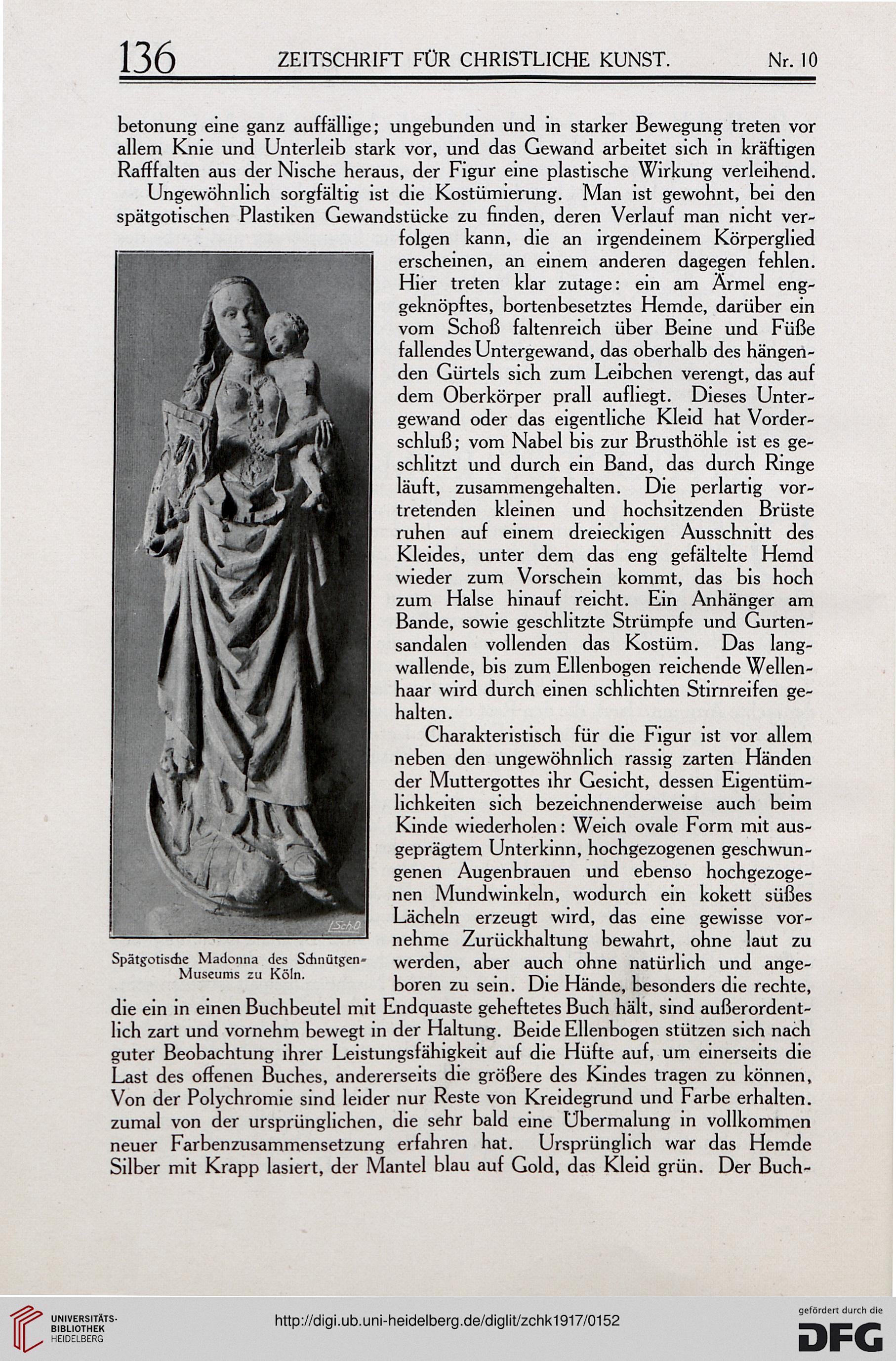

betonung eine ganz auffällige; ungebunden und in starker Bewegung treten vor

allem Knie und Unterleib stark vor, und das Gewand arbeitet sich in kräftigen

Rafffalten aus der Nische heraus, der Figur eine plastische Wirkung verleihend.

Ungewöhnlich sorgfältig ist die Kostümierung. Man ist gewohnt, bei den

spätgotischen Plastiken Gewandstücke zu finden, deren Verlauf man nicht ver-

folgen kann, die an irgendeinem Körperglied

erscheinen, an einem anderen dagegen fehlen.

Hier treten klar zutage: ein am Ärmel eng-

geknöpftes, bortenbesetztes Hemde, darüber ein

vom Schoß faltenreich über Beine und Füße

fallendes Untergewand, das oberhalb des hängen-

den Gürtels sich zum Leibchen verengt, das auf

dem Oberkörper prall aufliegt. Dieses Unter-

gewand oder das eigentliche Kleid hat Vorder-

schluß; vom Nabel bis zur Brusthöhle ist es ge-

schlitzt und durch ein Band, das durch Ringe

läuft, zusammengehalten. Die perlartig vor-

tretenden kleinen und hochsitzenden Brüste

ruhen auf einem dreieckigen Ausschnitt des

Kleides, unter dem das eng gefältelte Hemd

wieder zum Vorschein kommt, das bis hoch

111\^^»Ji zum Halse hinauf reicht. Ein Anhänger am

/ t \ \^m\ Bande, sowie geschlitzte Strümpfe und Gurten-

m \\ ^ mW sandalen vollenden das Kostüm. Das lang-

f i wy^ M 1] wallende, bis zum Ellenbogen reichende Wellen-

' - haar wird durch einen schlichten Stirnreifen ge-

halten.

Charakteristisch für die Figur ist vor allem

neben den ungewöhnlich rassig zarten Händen

v der Muttergottes ihr Gesicht, dessen Eigentüm-

¥■ ". J At Y^ henkelten sich bezeichnenderweise auch heim

U, V|^ vW Kinde wiederholen: Weich ovale Form mit aus-

k '"^J geprägtem Unterkinn, hochgezogenen geschwun-

genen Augenbrauen und ebenso hochgezoge-

nen Mundwinkeln, wodurch ein kokett süßes

Lächeln erzeugt wird, das eine gewisse vor-

nehme Zurückhaltung bewahrt, ohne laut zu

werden, aber auch ohne natürlich und ange-

boren zu sein. Die Hände, besonders die rechte,

die ein in einen Buchbeutel mit Endquaste geheftetes Buch hält, sind außerordent-

lich zart und vornehm bewegt in der Haltung. Beide Ellenbogen stützen sich nach

guter Beobachtung ihrer Leistungsfähigkeit auf die Hüfte auf, um einerseits die

Last des offenen Buches, andererseits die größere des Kindes tragen zu können,

Von der Polychromie sind leider nur Reste von Kreidegrund und Farbe erhalten,

zumal von der ursprünglichen, die sehr bald eine Ubermalung in vollkommen

neuer Farbenzusammensetzung erfahren hat. Ursprünglich war das Hemde

Silber mit Krapp lasiert, der Mantel blau auf Gold, das Kleid grün. Der Buch-

Spätgotische Madonna des Sdinütgen-

Museums zu Köln.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

Nr. 10

betonung eine ganz auffällige; ungebunden und in starker Bewegung treten vor

allem Knie und Unterleib stark vor, und das Gewand arbeitet sich in kräftigen

Rafffalten aus der Nische heraus, der Figur eine plastische Wirkung verleihend.

Ungewöhnlich sorgfältig ist die Kostümierung. Man ist gewohnt, bei den

spätgotischen Plastiken Gewandstücke zu finden, deren Verlauf man nicht ver-

folgen kann, die an irgendeinem Körperglied

erscheinen, an einem anderen dagegen fehlen.

Hier treten klar zutage: ein am Ärmel eng-

geknöpftes, bortenbesetztes Hemde, darüber ein

vom Schoß faltenreich über Beine und Füße

fallendes Untergewand, das oberhalb des hängen-

den Gürtels sich zum Leibchen verengt, das auf

dem Oberkörper prall aufliegt. Dieses Unter-

gewand oder das eigentliche Kleid hat Vorder-

schluß; vom Nabel bis zur Brusthöhle ist es ge-

schlitzt und durch ein Band, das durch Ringe

läuft, zusammengehalten. Die perlartig vor-

tretenden kleinen und hochsitzenden Brüste

ruhen auf einem dreieckigen Ausschnitt des

Kleides, unter dem das eng gefältelte Hemd

wieder zum Vorschein kommt, das bis hoch

111\^^»Ji zum Halse hinauf reicht. Ein Anhänger am

/ t \ \^m\ Bande, sowie geschlitzte Strümpfe und Gurten-

m \\ ^ mW sandalen vollenden das Kostüm. Das lang-

f i wy^ M 1] wallende, bis zum Ellenbogen reichende Wellen-

' - haar wird durch einen schlichten Stirnreifen ge-

halten.

Charakteristisch für die Figur ist vor allem

neben den ungewöhnlich rassig zarten Händen

v der Muttergottes ihr Gesicht, dessen Eigentüm-

¥■ ". J At Y^ henkelten sich bezeichnenderweise auch heim

U, V|^ vW Kinde wiederholen: Weich ovale Form mit aus-

k '"^J geprägtem Unterkinn, hochgezogenen geschwun-

genen Augenbrauen und ebenso hochgezoge-

nen Mundwinkeln, wodurch ein kokett süßes

Lächeln erzeugt wird, das eine gewisse vor-

nehme Zurückhaltung bewahrt, ohne laut zu

werden, aber auch ohne natürlich und ange-

boren zu sein. Die Hände, besonders die rechte,

die ein in einen Buchbeutel mit Endquaste geheftetes Buch hält, sind außerordent-

lich zart und vornehm bewegt in der Haltung. Beide Ellenbogen stützen sich nach

guter Beobachtung ihrer Leistungsfähigkeit auf die Hüfte auf, um einerseits die

Last des offenen Buches, andererseits die größere des Kindes tragen zu können,

Von der Polychromie sind leider nur Reste von Kreidegrund und Farbe erhalten,

zumal von der ursprünglichen, die sehr bald eine Ubermalung in vollkommen

neuer Farbenzusammensetzung erfahren hat. Ursprünglich war das Hemde

Silber mit Krapp lasiert, der Mantel blau auf Gold, das Kleid grün. Der Buch-

Spätgotische Madonna des Sdinütgen-

Museums zu Köln.