ULYSSE BUTIN.

i3

cela m’occupera cinq heures par semaine, moyennant quoi

je recevrai i,5oo francs par an. Tu vois que c’est un beau

denier pour le temps qu’on y emploie.

« Je vais, dans quinze jours, faire un voyage de deux

mois, en Bretagne, avec mon ami Clairin. Je vais à Brest

directement, et, de là, à la pointe du Raz, et partout à

pied, le sac au dos. Je veux profiter de mes derniers

beaux jours d’indépendance pour mener une vie de Bohé-

mien. »

Qu’on ne s’étonne pas de cette explosion de joie à

l’idée des i,5oo Irancs, qui vont lui donner de quoi man-

ger tous les jours. Plus d’une fois Butin en fut réduit au

régime peu réconfortant, qui consiste à serrer sa ceinture

d’un cran pour remplacer le dîner absent.

Un jour, le peintre Emile Adan le rencontre dans un

moment de misère noire, la poche vide, le ventre creux.

Il l’emmène dans son atelier. Butin n’avait pas déjeuné.

Son camarade, ne se doutant pas de l’étendue de sa

détresse, le quitte pour aller dîner avec sa famille, qui

habitait cette maison, et à qui il n’ose pas présenter Butin.

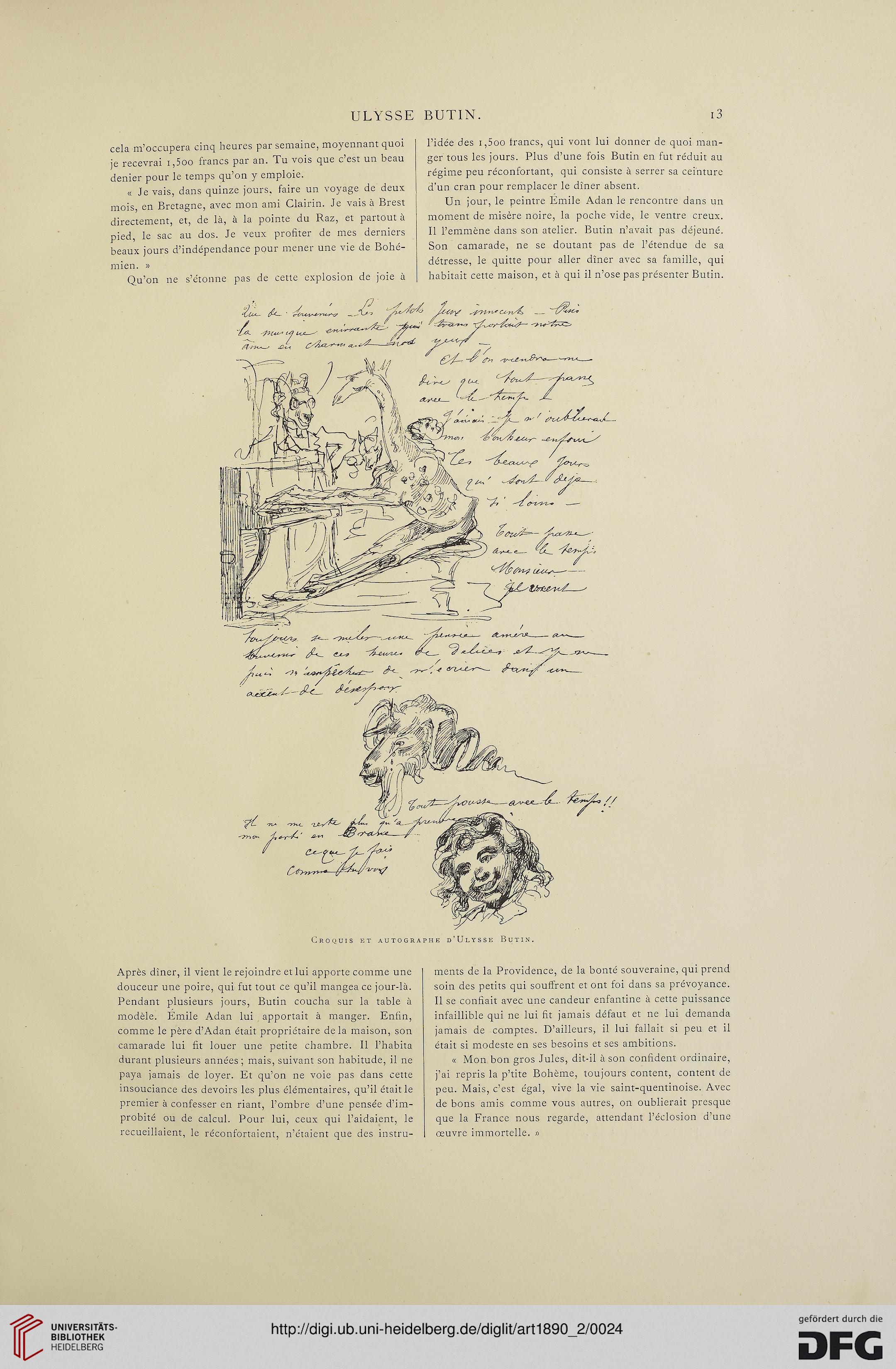

Croquis et autographe d’Ulysse Butin.

Après dîner, il vient le rejoindre et lui apporte comme une

douceur une poire, qui fut tout ce qu’il mangea ce jour-là.

Pendant plusieurs jours, Butin coucha sur la table à

modèle. Emile Adan lui apportait à manger. Enfin,

comme le père d’Adan était propriétaire de la maison, son

camarade lui fit louer une petite chambre. Il l’habita

durant plusieurs années; mais, suivant son habitude, il ne

paya jamais de loyer. Et qu’on ne voie pas dans cette

insouciance des devoirs les plus élémentaires, qu’il était le

premier à confesser en riant, l’ombre d’une pensée d’im-

probité ou de calcul. Pour lui, ceux qui l’aidaient, le

recueillaient, le réconfortaient, n’étaient que des instru-

ments de la Providence, de la bonté souveraine, qui prend

soin des petits qui souffrent et ont foi dans sa prévoyance.

Il se confiait avec une candeur enfantine à cette puissance

infaillible qui ne lui fit jamais défaut et ne lui demanda

jamais de comptes. D’ailleurs, il lui fallait si peu et il

était si modeste en ses besoins et ses ambitions.

« Mon bon gros Jules, dit-il à son confident ordinaire,

j’ai repris la p’tite Bohème, toujours content, content de

peu. Mais, c’est égal, vive la vie saint-quentinoise. Avec

de bons amis comme vous autres, on oublierait presque

que la France nous regarde, attendant l’éclosion d’une

œuvre immortelle. »

i3

cela m’occupera cinq heures par semaine, moyennant quoi

je recevrai i,5oo francs par an. Tu vois que c’est un beau

denier pour le temps qu’on y emploie.

« Je vais, dans quinze jours, faire un voyage de deux

mois, en Bretagne, avec mon ami Clairin. Je vais à Brest

directement, et, de là, à la pointe du Raz, et partout à

pied, le sac au dos. Je veux profiter de mes derniers

beaux jours d’indépendance pour mener une vie de Bohé-

mien. »

Qu’on ne s’étonne pas de cette explosion de joie à

l’idée des i,5oo Irancs, qui vont lui donner de quoi man-

ger tous les jours. Plus d’une fois Butin en fut réduit au

régime peu réconfortant, qui consiste à serrer sa ceinture

d’un cran pour remplacer le dîner absent.

Un jour, le peintre Emile Adan le rencontre dans un

moment de misère noire, la poche vide, le ventre creux.

Il l’emmène dans son atelier. Butin n’avait pas déjeuné.

Son camarade, ne se doutant pas de l’étendue de sa

détresse, le quitte pour aller dîner avec sa famille, qui

habitait cette maison, et à qui il n’ose pas présenter Butin.

Croquis et autographe d’Ulysse Butin.

Après dîner, il vient le rejoindre et lui apporte comme une

douceur une poire, qui fut tout ce qu’il mangea ce jour-là.

Pendant plusieurs jours, Butin coucha sur la table à

modèle. Emile Adan lui apportait à manger. Enfin,

comme le père d’Adan était propriétaire de la maison, son

camarade lui fit louer une petite chambre. Il l’habita

durant plusieurs années; mais, suivant son habitude, il ne

paya jamais de loyer. Et qu’on ne voie pas dans cette

insouciance des devoirs les plus élémentaires, qu’il était le

premier à confesser en riant, l’ombre d’une pensée d’im-

probité ou de calcul. Pour lui, ceux qui l’aidaient, le

recueillaient, le réconfortaient, n’étaient que des instru-

ments de la Providence, de la bonté souveraine, qui prend

soin des petits qui souffrent et ont foi dans sa prévoyance.

Il se confiait avec une candeur enfantine à cette puissance

infaillible qui ne lui fit jamais défaut et ne lui demanda

jamais de comptes. D’ailleurs, il lui fallait si peu et il

était si modeste en ses besoins et ses ambitions.

« Mon bon gros Jules, dit-il à son confident ordinaire,

j’ai repris la p’tite Bohème, toujours content, content de

peu. Mais, c’est égal, vive la vie saint-quentinoise. Avec

de bons amis comme vous autres, on oublierait presque

que la France nous regarde, attendant l’éclosion d’une

œuvre immortelle. »