LE DOME D’ORVIETO.

115

envoya au cardinal de Lorraine. Ce cardinal de Lorraine était d’ailleurs un collectionneur émérite,

car, en 153-4, il se fit offrir par la république de Venise le Laocoon en bronze de Jacopo

Sansovino.

Après la mort de son père, le Moschino lui succéda comme contremaître, mais ses relations

avec l'administration manquaient de cordialité. Déjà, pour le paiement de la chapelle de la Visi-

tation, des chicanes s'étaient élevées et c’est à cette occasion qu’il avait été question d’appeler

Michel-Ange à Orvieto pour trancher le différend. Un beau jour, le Moschino céda ses fonctions

à Raffaele da Montelupo, et s’en alla à Rome où il travailla à l’aventure, notamment pour les

Strozzi ; il exécuta pour eux les statues de Mars et de Vénus, et le haut-relief d’Actéon changé

en cerf par Diane. Son tempérament actif, exubérant, ne lui permettait pas de goûter les loisirs

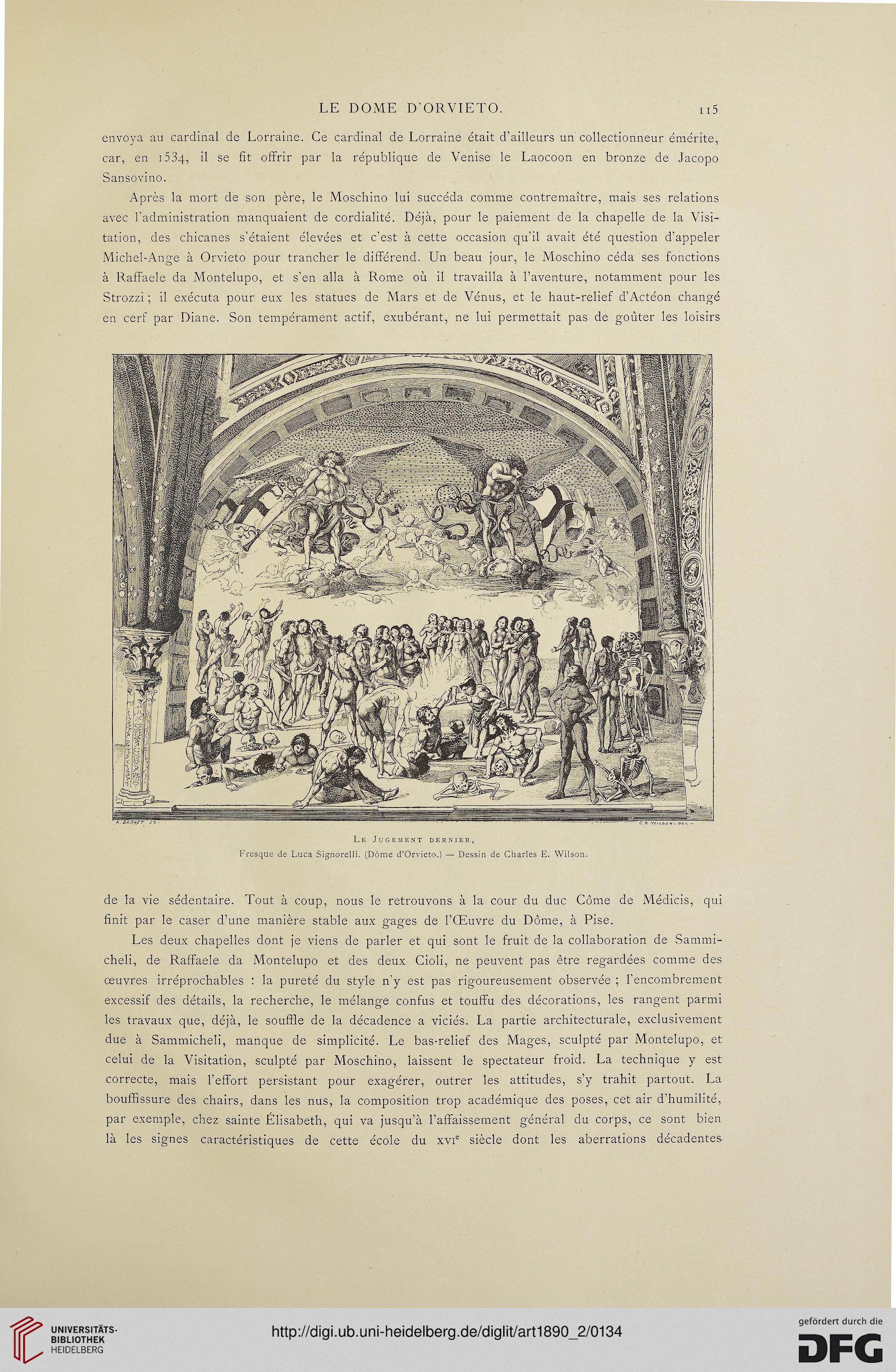

Le Jugement dernier,

Fresque de Luca Signorelli. (Dôme d’Orvieto.) — Dessin de Charles E. Wilson.

de la vie sédentaire. Tout à coup, nous le retrouvons à la cour du duc Corne de Médicis, qui

finit par le caser d’une manière stable aux gages de l’Œuvre du Dôme, à Pise.

Les deux chapelles dont je viens de parler et qui sont le fruit de la collaboration de Sammi-

cheli, de Raffaele da Montelupo et des deux Cioli, ne peuvent pas être regardées comme des

oeuvres irréprochables : la pureté du style n'y est pas rigoureusement observée ; l’encombrement

excessif des détails, la recherche, le mélange confus et touffu des décorations, les rangent parmi

les travaux que, déjà, le souffle de la décadence a viciés. La partie architecturale, exclusivement

due à Sammicheli, manque de simplicité. Le bas-relief des Mages, sculpté par Montelupo, et

celui de la Visitation, sculpté par Moschino, laissent le spectateur froid. La technique y est

correcte, mais l’effort persistant pour exagérer, outrer les attitudes, s’y trahit partout. La

bouffissure des chairs, dans les nus, la composition trop académique des poses, cet air d’humilité,

par exemple, chez sainte Élisabeth, qui va jusqu’à l’affaissement général du corps, ce sont bien

là les signes caractéristiques de cette école du xvie siècle dont les aberrations décadentes

115

envoya au cardinal de Lorraine. Ce cardinal de Lorraine était d’ailleurs un collectionneur émérite,

car, en 153-4, il se fit offrir par la république de Venise le Laocoon en bronze de Jacopo

Sansovino.

Après la mort de son père, le Moschino lui succéda comme contremaître, mais ses relations

avec l'administration manquaient de cordialité. Déjà, pour le paiement de la chapelle de la Visi-

tation, des chicanes s'étaient élevées et c’est à cette occasion qu’il avait été question d’appeler

Michel-Ange à Orvieto pour trancher le différend. Un beau jour, le Moschino céda ses fonctions

à Raffaele da Montelupo, et s’en alla à Rome où il travailla à l’aventure, notamment pour les

Strozzi ; il exécuta pour eux les statues de Mars et de Vénus, et le haut-relief d’Actéon changé

en cerf par Diane. Son tempérament actif, exubérant, ne lui permettait pas de goûter les loisirs

Le Jugement dernier,

Fresque de Luca Signorelli. (Dôme d’Orvieto.) — Dessin de Charles E. Wilson.

de la vie sédentaire. Tout à coup, nous le retrouvons à la cour du duc Corne de Médicis, qui

finit par le caser d’une manière stable aux gages de l’Œuvre du Dôme, à Pise.

Les deux chapelles dont je viens de parler et qui sont le fruit de la collaboration de Sammi-

cheli, de Raffaele da Montelupo et des deux Cioli, ne peuvent pas être regardées comme des

oeuvres irréprochables : la pureté du style n'y est pas rigoureusement observée ; l’encombrement

excessif des détails, la recherche, le mélange confus et touffu des décorations, les rangent parmi

les travaux que, déjà, le souffle de la décadence a viciés. La partie architecturale, exclusivement

due à Sammicheli, manque de simplicité. Le bas-relief des Mages, sculpté par Montelupo, et

celui de la Visitation, sculpté par Moschino, laissent le spectateur froid. La technique y est

correcte, mais l’effort persistant pour exagérer, outrer les attitudes, s’y trahit partout. La

bouffissure des chairs, dans les nus, la composition trop académique des poses, cet air d’humilité,

par exemple, chez sainte Élisabeth, qui va jusqu’à l’affaissement général du corps, ce sont bien

là les signes caractéristiques de cette école du xvie siècle dont les aberrations décadentes