L’ART.

15o

de nuire à l’essence même d’un art semblable. Trois causes

principales semblent, à la réflexion, avoir rebuté temporai-

rement le goût public : la mise à tous usages de la lithogra-

phie, l’abus des tirages et du « grenouillage », puis

surtout l’abandon des maîtres. De la romance à l'en-tête

des factures de commerce, la papeterie courante avait vu

partout prétexte à pierres lithographiques. La petite indus-

trie ne devait pas être longue à déshonorer le lithographe

en le considérant comme un commis expéditif, pour ne

pas dire... expéditionnaire. De là au triste abus des tirages

par milliers, le pas était tout franchi. Les résultats furent

des hontes, et le public eut droit d’y voir une utilisation

pratique mais ravalée de ce genre de gravure. En outre,

les éditeurs d’art ne se faisaient pas faute de pressurer

leurs pierres, quitte à les livrer ensuite à des retouches

maladroites. Avant comme après, la plupart des épreuves

n’avaient donc rien d’engageant pour des yeux difficiles.

Ajoutez à cela une routine de facture justement qualifiée

de « grenouillage », véritable monotonie menue d’une

extrême banalité. Mais ces défigurations n’auraient pas

nui à ce point, sans une bien autrement grave défection.

Les originalistes délaissèrent peu à peu le procédé et le

livrèrent aux copistes simples. Au moins eût-il fallu, par

intervalles, l’intervention de certaines bonnes pierres ori-

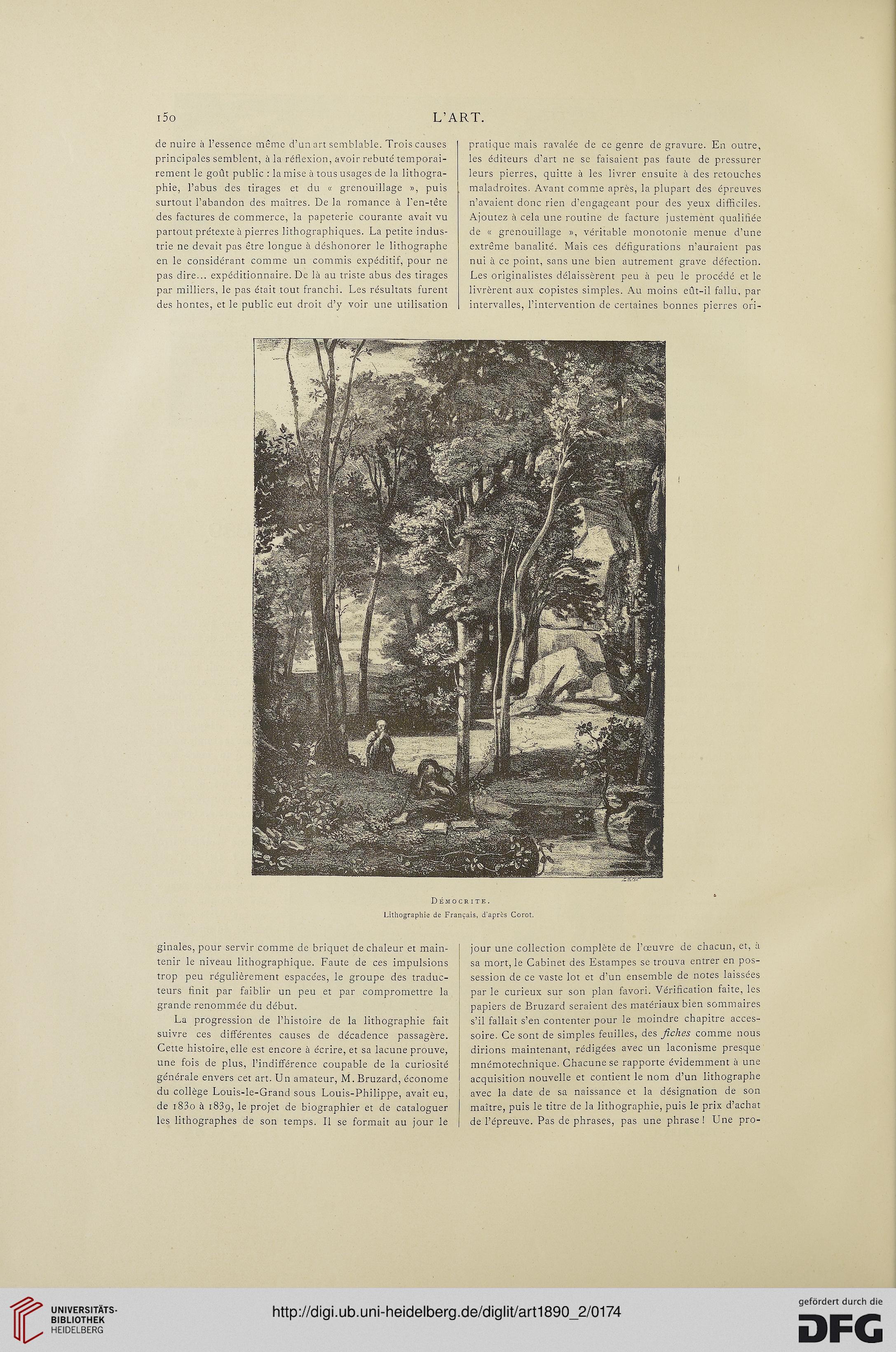

Dèmocrite.

Lithographie de Français, d'après Corot.

ginales, pour servir comme de briquet de chaleur et main-

tenir le niveau lithographique. Faute de ces impulsions

trop peu régulièrement espacées, le groupe des traduc-

teurs finit par faiblir un peu et par compromettre la

grande renommée du début.

La progression de l’histoire de la lithographie fait

suivre ces différentes causes de décadence passagère.

Cette histoire, elle est encore à écrire, et sa lacune prouve,

une fois de plus, l’indifférence coupable de la curiosité

générale envers cet art. Un amateur, M. Bruzard, économe

du collège Louis-le-Grand sous Louis-Philippe, avait eu,

de i83o à 1839, le projet de biographier et de cataloguer

les lithographes de son temps. Il se formait au jour le

jour une collection complète de l’œuvre de chacun, et, a

sa mort, le Cabinet des Estampes se trouva entrer en pos-

session de ce vaste lot et d’un ensemble de notes laissées

par le curieux sur son plan favori. Vérification faite, les

papiers de Bruzard seraient des matériaux bien sommaires

s’il fallait s’en contenter pour le moindre chapitre acces-

soire. Ce sont de simples feuilles, des fiches comme nous

dirions maintenant, rédigées avec un laconisme presque

mnémotechnique. Chacune se rapporte évidemment à une

acquisition nouvelle et contient le nom d’un lithographe

avec la date de sa naissance et la désignation de son

maître, puis le titre de la lithographie, puis le prix d’achat

de l’épreuve. Pas de phrases, pas une phrase! Une pro-

15o

de nuire à l’essence même d’un art semblable. Trois causes

principales semblent, à la réflexion, avoir rebuté temporai-

rement le goût public : la mise à tous usages de la lithogra-

phie, l’abus des tirages et du « grenouillage », puis

surtout l’abandon des maîtres. De la romance à l'en-tête

des factures de commerce, la papeterie courante avait vu

partout prétexte à pierres lithographiques. La petite indus-

trie ne devait pas être longue à déshonorer le lithographe

en le considérant comme un commis expéditif, pour ne

pas dire... expéditionnaire. De là au triste abus des tirages

par milliers, le pas était tout franchi. Les résultats furent

des hontes, et le public eut droit d’y voir une utilisation

pratique mais ravalée de ce genre de gravure. En outre,

les éditeurs d’art ne se faisaient pas faute de pressurer

leurs pierres, quitte à les livrer ensuite à des retouches

maladroites. Avant comme après, la plupart des épreuves

n’avaient donc rien d’engageant pour des yeux difficiles.

Ajoutez à cela une routine de facture justement qualifiée

de « grenouillage », véritable monotonie menue d’une

extrême banalité. Mais ces défigurations n’auraient pas

nui à ce point, sans une bien autrement grave défection.

Les originalistes délaissèrent peu à peu le procédé et le

livrèrent aux copistes simples. Au moins eût-il fallu, par

intervalles, l’intervention de certaines bonnes pierres ori-

Dèmocrite.

Lithographie de Français, d'après Corot.

ginales, pour servir comme de briquet de chaleur et main-

tenir le niveau lithographique. Faute de ces impulsions

trop peu régulièrement espacées, le groupe des traduc-

teurs finit par faiblir un peu et par compromettre la

grande renommée du début.

La progression de l’histoire de la lithographie fait

suivre ces différentes causes de décadence passagère.

Cette histoire, elle est encore à écrire, et sa lacune prouve,

une fois de plus, l’indifférence coupable de la curiosité

générale envers cet art. Un amateur, M. Bruzard, économe

du collège Louis-le-Grand sous Louis-Philippe, avait eu,

de i83o à 1839, le projet de biographier et de cataloguer

les lithographes de son temps. Il se formait au jour le

jour une collection complète de l’œuvre de chacun, et, a

sa mort, le Cabinet des Estampes se trouva entrer en pos-

session de ce vaste lot et d’un ensemble de notes laissées

par le curieux sur son plan favori. Vérification faite, les

papiers de Bruzard seraient des matériaux bien sommaires

s’il fallait s’en contenter pour le moindre chapitre acces-

soire. Ce sont de simples feuilles, des fiches comme nous

dirions maintenant, rédigées avec un laconisme presque

mnémotechnique. Chacune se rapporte évidemment à une

acquisition nouvelle et contient le nom d’un lithographe

avec la date de sa naissance et la désignation de son

maître, puis le titre de la lithographie, puis le prix d’achat

de l’épreuve. Pas de phrases, pas une phrase! Une pro-