EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889.

lixité relative aurait beaucoup mieux fait notre affaire.

Devant cette discrétion fâcheuse et cet embryon d’essai, il

faut pourtant s’enhardir à deux ou trois alinéas rapides,

capables de retracer les grandes lignes de la marche de la

lithographie.

Gros, Girodet, Boilly, Carie Vernet, et tous les

peintres de leur époque s’adonnèrent au crayon lithogra-

phique. Pour les imperturbables dessinateurs de cette

savante période, ce fut un jeu de mettre sur pierre des

fantaisies charmantes. La nouveauté jointe à la pratique

valut aussitôt un véritable enthousiasme au genre.

Les produits d’alors furent des dessins au trait, de

simples croquis sans

grande recherche de

l’effet. Géricault fut le

premier à vouloir et à

pouvoir obtenir l’effet.

Sa suite de lithogra-

phies anglaises datées

du séjour de Londres

ouvrit tout de suite de

nouveaux horizons. La

prestigieuse volonté de

sa main sut galvaniser

la pierre comme s’il se

fût agi du cuivre et

substituer l’enveloppant

de l’eau-forte blonde

aux sécheresses primi-

tives. Léon Cogniet et

Wolhlman, ses élèves,

lithographièrent nom-

bre de tableaux de lui

etreproduisirent même,

pour les besoins de la

curiosité, certaines sui-

tes de ses propres

pierres. C’était bien là

un hommage indiscu-

table rendu par le

monde des amateurs.

Au reste, Géricault et

Delacroix auront été les

deux maîtres les plus

intenses... en lithogra-

phie comme en tout le

reste, et auront atteint

le maximum de force

susceptible d’être obte-

nu sur une matière

crayeuse. Charlet fut

trop heureux de profi-

ter de la haute école de

Géricault pour ne pas

en faire une application

de chaque jour à toutes ses séries de grognards : sa première

manière un peu rèche s’en trouva modifiée et fit place à

l’imitation attentive du grand novateur. Une autre généra-

tion donna Raffet, Gavarni, Daumier. A eux trois, ils

résument la lithographie populaire et sont entrés à ce titre

dans la langue courante. Ils furent des illustrateurs de la

vie, on pourrait dire des littérateurs, tellement le domaine

d actualité ou d’évocation spécial à chacun les rattachait

au monde des esprits. Leur œuvre se compte par centaines

et même par milliers de pièces; il est donc trop juste de

les voir en possession d’une célébrité quasi historique.

Leui souplesse de doigts amena nombre de progrès

techniques, et ce ne fut pas au détriment des qualités

— CENT ANS DE GRAVURE (1789-1889). i5i

supérieures, bien au contraire! Le rare en eux était préci-

sément l’équilibre absolu des dextérités manuelles et des

préoccupations plus hautes de la pensée imaginative.

Delacroix vint à son heure et porta la lithographie au

plus haut point d’expression comme coloris. Ses études

d’animaux, pareilles en puissance à celles de Géricault,

l’emportent encore, si possible, par l’entente magistrale de

la lumière et les répartitions de nuances vibrantes. Pour

ses illustrations fougueuses de Faust et du romantisme,

chacun sait comment son crayon inventa la vraie couleur

du mouvement. A l’époque et à la traduction du roman-

tisme, se rapportent, de même, Célestin Nanteuil et ses

innombrables vignettes

et encadrements ; Isa-

bey, un merveilleux li-

thographe, oseur s’il en

fut ; Devéria, l’homme

des portraits impecca-

bles; Gigoux, l’inépui-

sable crayonneur en

tous genres; Decamps,

le caméléon de la pein-

ture et du dessin. Bo-

nington ne pouvait, non

plus, rester indifférent

à la pratique du procé-

dé, et il signa des litho-

graphies d’une fraî-

cheur comparable à la

fraîcheur de ses aqua-

relles. On pourrait

presque leur assimiler

les paysages de Fran-

çais, d'une adorable

suavité.

Cependant, une

crise et comme une

grève d’artistes origi-

naux allait modifier le

bel état de la lithogra-

phie. Les peintres ou

créateurs directs ne

pouvant pas toujours

soit s’y adonner, soit

suffire à des besoins de

production incessante,

la lithographie devait

devenir copiste peu à

peu, ou plutôt, était

mûre comme moyen

de reproduction. A pa-

reil but, elle ne se sen-

tirait pas trop de la

substitution des prati-

ciens aux maîtres et

compterait peut-être de vrais chefs-d’œuvre de fidélité.

Il en arriva comme le voulait la nature des choses. De très

exacts et minutieux crayons se mirent à la tâche et con-

quirent, à force d’adresse courageuse, le monopole de

cette lithographie de traduction. Grevedon, Maurin, Noël

Le Roux, Mouilleron, Laurens, Anastasi, furent les prin-

cipaux chefs d'atelier de cette école d’interprètes. Ils

avaient eu déjà en Aubry-Lecomte, — le radieux trans-

metteur des œuvres de Prud’hon, — un modèle accompli

de la gravure d’après les maîtres. Les ressources du

métier se décuplèrent entre leurs doigts de toute l’atten-

tion exclusive de praticiens impeccables. Les moyens

lithographiques, portés ainsi à leur maximum de perfec-

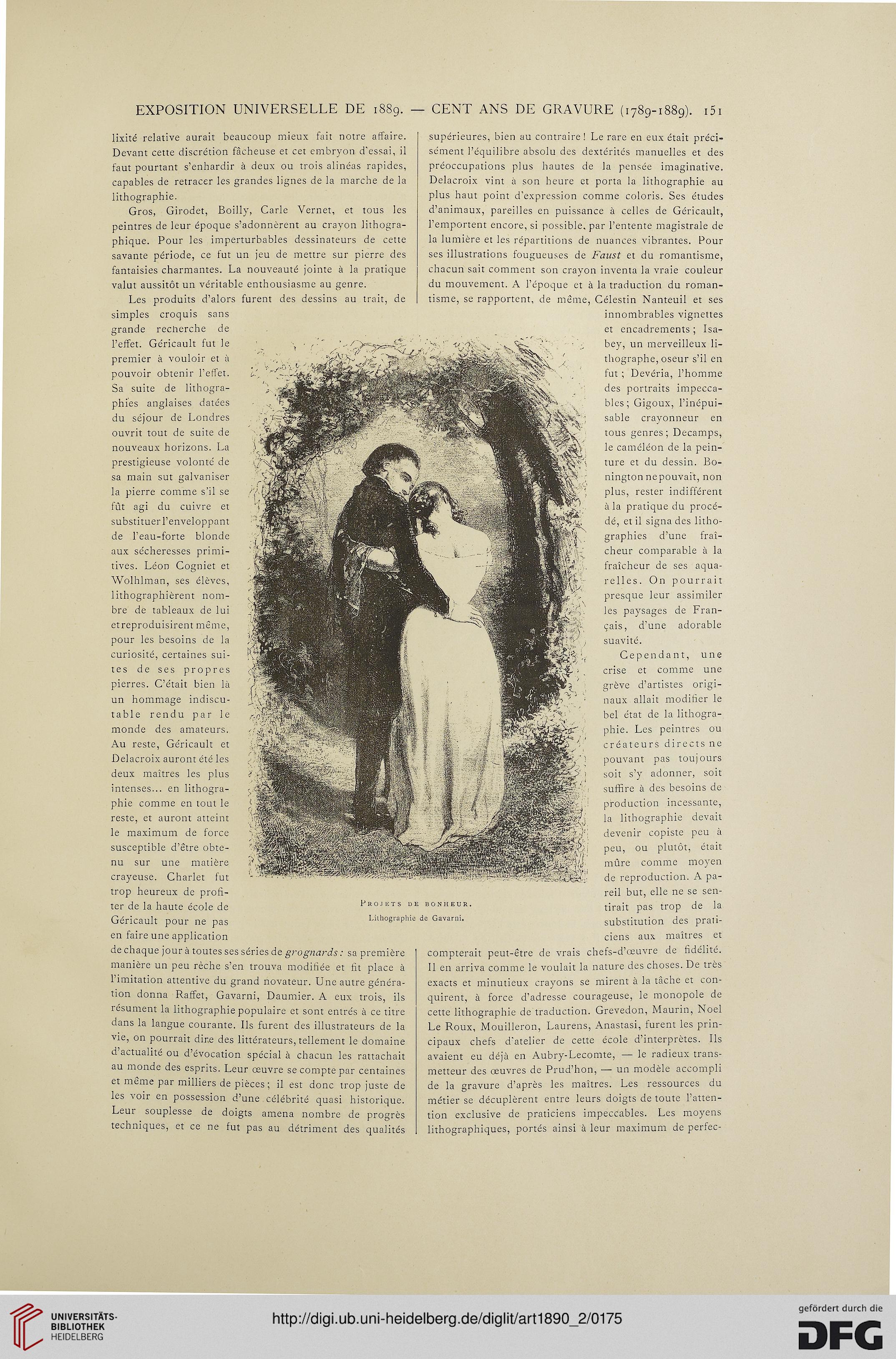

PROJETS DE BONHEUR.

Lithographie de Gavarni.

lixité relative aurait beaucoup mieux fait notre affaire.

Devant cette discrétion fâcheuse et cet embryon d’essai, il

faut pourtant s’enhardir à deux ou trois alinéas rapides,

capables de retracer les grandes lignes de la marche de la

lithographie.

Gros, Girodet, Boilly, Carie Vernet, et tous les

peintres de leur époque s’adonnèrent au crayon lithogra-

phique. Pour les imperturbables dessinateurs de cette

savante période, ce fut un jeu de mettre sur pierre des

fantaisies charmantes. La nouveauté jointe à la pratique

valut aussitôt un véritable enthousiasme au genre.

Les produits d’alors furent des dessins au trait, de

simples croquis sans

grande recherche de

l’effet. Géricault fut le

premier à vouloir et à

pouvoir obtenir l’effet.

Sa suite de lithogra-

phies anglaises datées

du séjour de Londres

ouvrit tout de suite de

nouveaux horizons. La

prestigieuse volonté de

sa main sut galvaniser

la pierre comme s’il se

fût agi du cuivre et

substituer l’enveloppant

de l’eau-forte blonde

aux sécheresses primi-

tives. Léon Cogniet et

Wolhlman, ses élèves,

lithographièrent nom-

bre de tableaux de lui

etreproduisirent même,

pour les besoins de la

curiosité, certaines sui-

tes de ses propres

pierres. C’était bien là

un hommage indiscu-

table rendu par le

monde des amateurs.

Au reste, Géricault et

Delacroix auront été les

deux maîtres les plus

intenses... en lithogra-

phie comme en tout le

reste, et auront atteint

le maximum de force

susceptible d’être obte-

nu sur une matière

crayeuse. Charlet fut

trop heureux de profi-

ter de la haute école de

Géricault pour ne pas

en faire une application

de chaque jour à toutes ses séries de grognards : sa première

manière un peu rèche s’en trouva modifiée et fit place à

l’imitation attentive du grand novateur. Une autre généra-

tion donna Raffet, Gavarni, Daumier. A eux trois, ils

résument la lithographie populaire et sont entrés à ce titre

dans la langue courante. Ils furent des illustrateurs de la

vie, on pourrait dire des littérateurs, tellement le domaine

d actualité ou d’évocation spécial à chacun les rattachait

au monde des esprits. Leur œuvre se compte par centaines

et même par milliers de pièces; il est donc trop juste de

les voir en possession d’une célébrité quasi historique.

Leui souplesse de doigts amena nombre de progrès

techniques, et ce ne fut pas au détriment des qualités

— CENT ANS DE GRAVURE (1789-1889). i5i

supérieures, bien au contraire! Le rare en eux était préci-

sément l’équilibre absolu des dextérités manuelles et des

préoccupations plus hautes de la pensée imaginative.

Delacroix vint à son heure et porta la lithographie au

plus haut point d’expression comme coloris. Ses études

d’animaux, pareilles en puissance à celles de Géricault,

l’emportent encore, si possible, par l’entente magistrale de

la lumière et les répartitions de nuances vibrantes. Pour

ses illustrations fougueuses de Faust et du romantisme,

chacun sait comment son crayon inventa la vraie couleur

du mouvement. A l’époque et à la traduction du roman-

tisme, se rapportent, de même, Célestin Nanteuil et ses

innombrables vignettes

et encadrements ; Isa-

bey, un merveilleux li-

thographe, oseur s’il en

fut ; Devéria, l’homme

des portraits impecca-

bles; Gigoux, l’inépui-

sable crayonneur en

tous genres; Decamps,

le caméléon de la pein-

ture et du dessin. Bo-

nington ne pouvait, non

plus, rester indifférent

à la pratique du procé-

dé, et il signa des litho-

graphies d’une fraî-

cheur comparable à la

fraîcheur de ses aqua-

relles. On pourrait

presque leur assimiler

les paysages de Fran-

çais, d'une adorable

suavité.

Cependant, une

crise et comme une

grève d’artistes origi-

naux allait modifier le

bel état de la lithogra-

phie. Les peintres ou

créateurs directs ne

pouvant pas toujours

soit s’y adonner, soit

suffire à des besoins de

production incessante,

la lithographie devait

devenir copiste peu à

peu, ou plutôt, était

mûre comme moyen

de reproduction. A pa-

reil but, elle ne se sen-

tirait pas trop de la

substitution des prati-

ciens aux maîtres et

compterait peut-être de vrais chefs-d’œuvre de fidélité.

Il en arriva comme le voulait la nature des choses. De très

exacts et minutieux crayons se mirent à la tâche et con-

quirent, à force d’adresse courageuse, le monopole de

cette lithographie de traduction. Grevedon, Maurin, Noël

Le Roux, Mouilleron, Laurens, Anastasi, furent les prin-

cipaux chefs d'atelier de cette école d’interprètes. Ils

avaient eu déjà en Aubry-Lecomte, — le radieux trans-

metteur des œuvres de Prud’hon, — un modèle accompli

de la gravure d’après les maîtres. Les ressources du

métier se décuplèrent entre leurs doigts de toute l’atten-

tion exclusive de praticiens impeccables. Les moyens

lithographiques, portés ainsi à leur maximum de perfec-

PROJETS DE BONHEUR.

Lithographie de Gavarni.