14

ATTILIO ROSSI

tare l’esecuzione del trittico agli anni precedenti a questa data e concludere che primo inten-

dimento della munifica donatrice e della confratèrnita, che verisimilmente commise il pannello

centrale, fu quello di racchiudere in un magnifico trittico argenteo la veneratissima imma-

Scensi, si pensò di completarlo

e di accrescerne la ricchezza

e la bellezza imponendogli il

fastoso coronamento che ancora

conserva. Basta infatti separare

idealmente il trittico dal suo

grande archivolto, per rilevare

nel primitivo e più modesto

disegno dell’opera, la perfetta

unità, il logico equilibrio delle

parti, turbato in seguito con rag-

giunta di questa ricca appendice.

Difficoltà maggiori offre la

determinazione artistica di que-

ste parti. L’unità d’esecuzione

del pannello centrale e delle

valve laterali ci sembra indu-

bitabile ed attestata dallo stile

dei panneggiamenti, disegnati

cosi nella figura del Salvatore

che in quelle degli sportelli,

con la stessa ampiezza, con

uguale abbondanza ed anda-

mento delle pieghe, dalla trat-

tazione delle mani lunghe, dalle

dita affusolate, dal carattere

che distingue le sagome del

trono di Cristo e le altre, dalla

uniformità del reticolato dei

fondi. Tuttavia è rimarchevole

un sentimento di maggiore ar-

caismo nella figura del Reden-

tore in confronto delle altre fi-

gure di santi e specialmente di quelle che rappresentano la scena dell’Annunciazione. L’attitu-

dine del Cristo solenne, il gesto ieratico della sua mano benedicente, una generale espressione

di gravità diffusa nella sua persona, che non riscontriamo nelle figure degli altri personaggi,

potrebbe far sospettare una diversità di mano e di età. Ma noi vediamo in questi caratteri

piuttosto un risultato ricercato dall’artista anziché l’espressione spontanea ed inconsapevole

dell’arte sua. Ove si pensi alla fervida venerazione che il popolo prestava alla vetusta immagine,

apparirà ovvio che l’artefice incaricato di rivestirla di una custodia argentea riproducente

le sue forme, si studiasse di seguire con la maggiore fedeltà i tratti della sottoposta pittura,

adottandone in certa misura lo stile. Così un poco della gravità sacerdotale, della rigidezza

dei panneggiamenti, del generale spirito arcaistico, al quale era legata l’opera dell’oscuro pittore

del secolo xiii, rivisse e si trasfuse in quella dell’orafo quattrocentista.

A quale regione e scuola artistica d’Italia conviene assegnare il merito di questa delicata

opera di oreficeria?

Notammo come in una comunicazione raccolta dal Bindi, si facesse il nome di Nicola

da Guardiagrele, come quello del solo autore degno di essa, Senonchè la conoscenza dei

pine. Più tardi, nell’anno 1449, mentre era priore il canonico

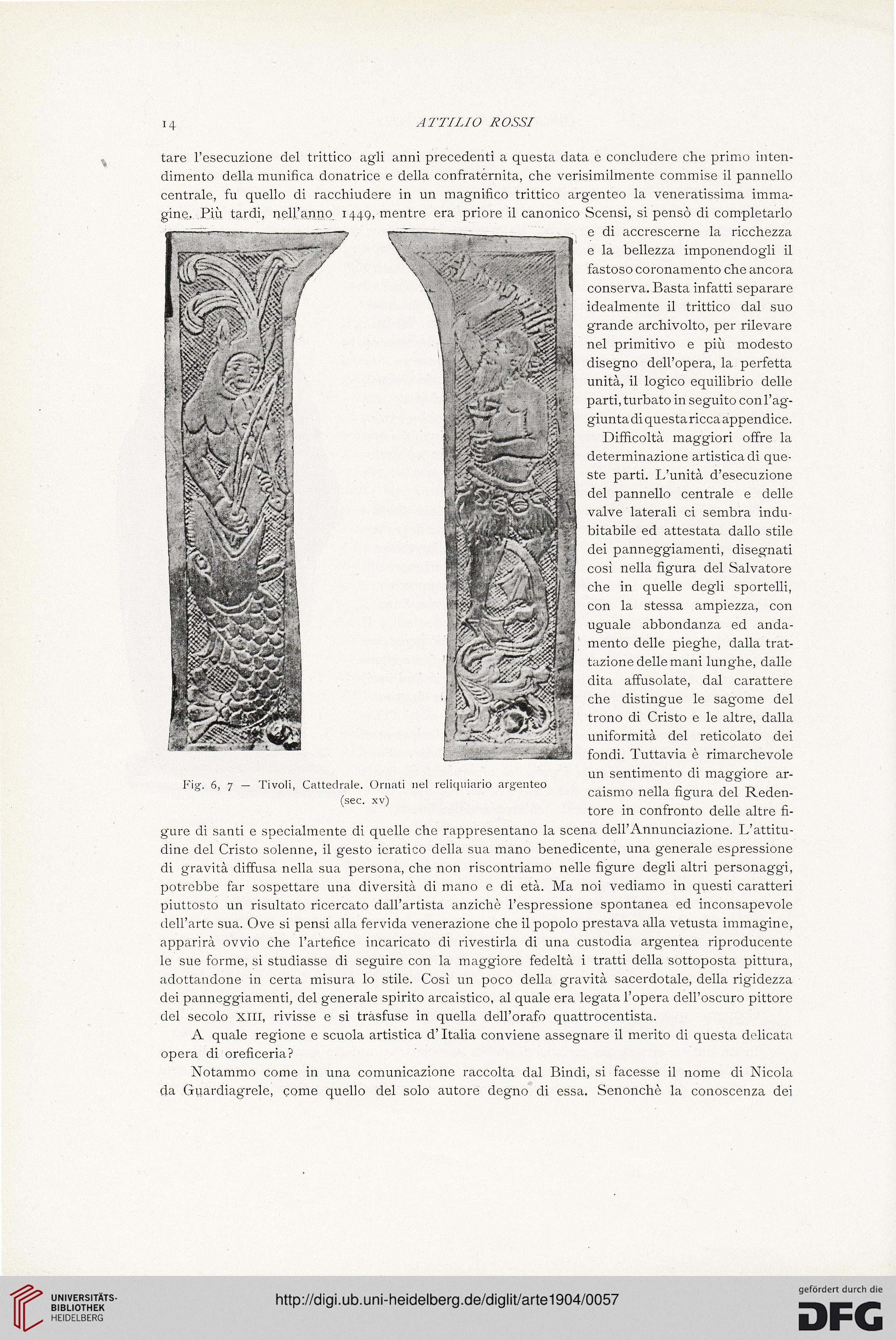

Fig. 6, 7 — Tivoli, Cattedrale. Ornati nel reliquiario argenteo

(sec. xv)

ATTILIO ROSSI

tare l’esecuzione del trittico agli anni precedenti a questa data e concludere che primo inten-

dimento della munifica donatrice e della confratèrnita, che verisimilmente commise il pannello

centrale, fu quello di racchiudere in un magnifico trittico argenteo la veneratissima imma-

Scensi, si pensò di completarlo

e di accrescerne la ricchezza

e la bellezza imponendogli il

fastoso coronamento che ancora

conserva. Basta infatti separare

idealmente il trittico dal suo

grande archivolto, per rilevare

nel primitivo e più modesto

disegno dell’opera, la perfetta

unità, il logico equilibrio delle

parti, turbato in seguito con rag-

giunta di questa ricca appendice.

Difficoltà maggiori offre la

determinazione artistica di que-

ste parti. L’unità d’esecuzione

del pannello centrale e delle

valve laterali ci sembra indu-

bitabile ed attestata dallo stile

dei panneggiamenti, disegnati

cosi nella figura del Salvatore

che in quelle degli sportelli,

con la stessa ampiezza, con

uguale abbondanza ed anda-

mento delle pieghe, dalla trat-

tazione delle mani lunghe, dalle

dita affusolate, dal carattere

che distingue le sagome del

trono di Cristo e le altre, dalla

uniformità del reticolato dei

fondi. Tuttavia è rimarchevole

un sentimento di maggiore ar-

caismo nella figura del Reden-

tore in confronto delle altre fi-

gure di santi e specialmente di quelle che rappresentano la scena dell’Annunciazione. L’attitu-

dine del Cristo solenne, il gesto ieratico della sua mano benedicente, una generale espressione

di gravità diffusa nella sua persona, che non riscontriamo nelle figure degli altri personaggi,

potrebbe far sospettare una diversità di mano e di età. Ma noi vediamo in questi caratteri

piuttosto un risultato ricercato dall’artista anziché l’espressione spontanea ed inconsapevole

dell’arte sua. Ove si pensi alla fervida venerazione che il popolo prestava alla vetusta immagine,

apparirà ovvio che l’artefice incaricato di rivestirla di una custodia argentea riproducente

le sue forme, si studiasse di seguire con la maggiore fedeltà i tratti della sottoposta pittura,

adottandone in certa misura lo stile. Così un poco della gravità sacerdotale, della rigidezza

dei panneggiamenti, del generale spirito arcaistico, al quale era legata l’opera dell’oscuro pittore

del secolo xiii, rivisse e si trasfuse in quella dell’orafo quattrocentista.

A quale regione e scuola artistica d’Italia conviene assegnare il merito di questa delicata

opera di oreficeria?

Notammo come in una comunicazione raccolta dal Bindi, si facesse il nome di Nicola

da Guardiagrele, come quello del solo autore degno di essa, Senonchè la conoscenza dei

pine. Più tardi, nell’anno 1449, mentre era priore il canonico

Fig. 6, 7 — Tivoli, Cattedrale. Ornati nel reliquiario argenteo

(sec. xv)