2 70

MISCELLANEA

nonché le belle colonne a tortiglione e a punta di

diamante, con vaghissimi capitelli lumeggiati d’oro e

d’azzurro, sono tornati così a risplendere si mite sole

fiorentino, mentre la tavola dorata di Jacopo ha risalito

i gradini dell’altare onde fu tolta provvisoriamente,

per tornare all’adorazione dei fedeli.

Dal lato opposto, sull’angolo di via Calimara, l’ar-

chitetto ha costruito una di quelle loggette che, secondo

l’antico uso, erano annesse alle dimore dei nobili fio-

rentini ; loggetta ad archi tondi, sostenuta da pilastri

sfaccettati, coronati da capitelli minutamente intagliati

a fogliami, sul gusto e nel carattere di quelli della

seconda metà del secolo xiv. Sulla loggetta sono al

primo piano due finestre ad arco tondo, divise da una

colonnetta centrale che regge i due archi acuti trilo-

bati ; sopra, sta un fregio dipinto a forme geometriche

e ornamentali, entro il quale si aprono due occhi ro-

tondi e in cui sono infissi i mensoloni di legno che

reggono l’ampia tettoia.

stemmi svariati di Firenze, della famiglia degli Ali-

ghieri, dei Signori e delle città che furono larghe di

aiuto al divino poeta.

Al piano terreno il salone è simile a quello del

primo piano, con tracce di notevoli affreschi; la sa-

letta accanto conserva tuttora intatta una graziosa

immagine della Vergine col Figlio, scoperta durante

l’esecuzione dei nuovi lavori.

Per tal modo, con la nuova e decorosa residenza,

col pregevolissimo lavoro di restauro e di completa-

mento, la Società Dantesca Italiana si è conquistata

un nuovo titolo di gratitudine dalla nostra città, che

ha arricchito di un severo e simpatico complesso di

edifizi ; e grande onore ne deriva all’artista che l’ha

immaginato e condotto con tante amorose cure e con

tanto sicuro gusto, coadiuvato dall’opera solerte di

una maestranza in cui rivivono le nobili tradizioni

degli artefici fiorentini.

I. B. Supino.

* * *

La sezione del fabbricato retrostante alla loggetta,

si eleva ancora sopra la predetta tettoia per dare svi-

luppo al nuovo ampio scalone che porta al secondo

piano, e che è decorato in modo diverso. Spoglia di

qualunque ornamento nella sua parte inferiore, di pietra

forte lavorata nel basso e nel resto a sasso spuntato,

è ravvivata nella sua parte superiore da graffiti e da

pitture che campeggiano sopra una coltrina di mat-

toni, richiamando così la nota di colore data dagli

archetti di materiale laterizio del vicino Palazzo, e

riprendendo pittoricamente un motivo qualche volta

usato in Firenze.

Dal lato di via dell’Arte della Lana è stata restau-

rata la tettoia in legno scolpito.

* * *

Il nuovo scalone, il cui accesso è contiguo al vec-

chio Palagio, nelle due prime branche, sino al primo

piano, è chiuso fra muri e coperto da vòlte; l’ultima

branca ha un parapetto in pietra serena riccamente

sagomato e traforato. Sul caposaldo inferiore di questo

parapetto è ricollocato il piccolo Marzocco che era

già nella vecchia scala; su quella superiore sta una

colonna ottagona con capitello intagliato, su cui posa

una mensola di legno a sostegno di un architrave.

Il soffitto, a travi e travicelli scoperti, è dipinto a

forme geometriche ed è sorretto in giro da un fregio

a stemmi colorati.

* * *

Il salone del secondo piano, che sarà degna sede

della Biblioteca dantesca, serba ancora qualche stemma

di ufficiali dell’Arte. Il soffitto, quasi totalmente ri-

fatto e colorito nel solito stile, e le mensole delle travi,

posano sopra un alto fregio a ornati policromi con

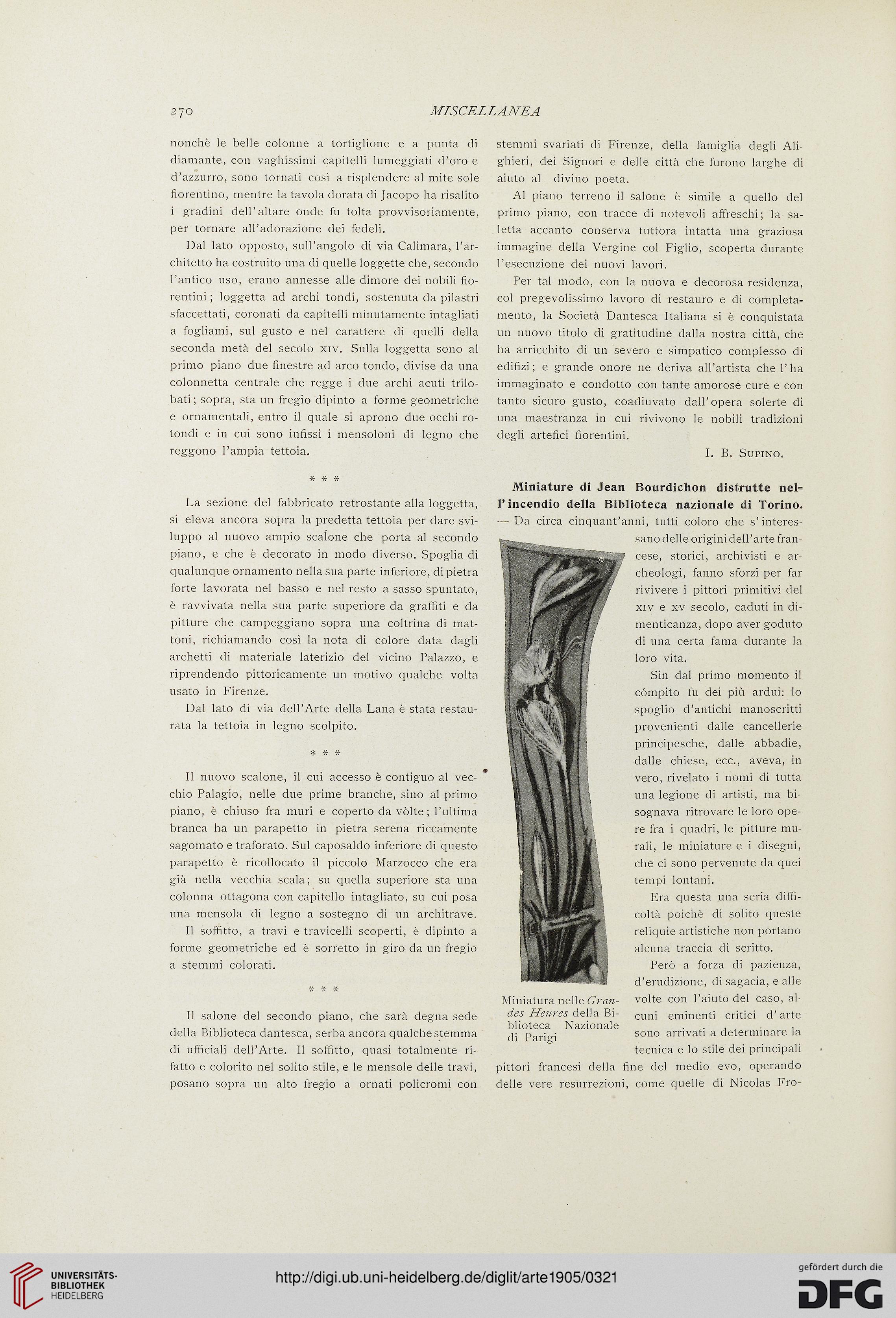

Miniature di Jean Bourdichon distrutte nel-

l’incendio della Biblioteca nazionale di Torino.

— Da circa cinquantanni, tutti coloro che s’interes-

sano delle origini dell’arte fran-

cese, storici, archivisti e ar-

cheologi, fanno sforzi per far

rivivere i pittori primitivi del

xiv e xv secolo, caduti in di-

menticanza, dopo aver goduto

di una certa fama durante la

loro vita.

Sin dal primo momento il

compito fu dei più ardui: lo

spoglio d’antichi manoscritti

provenienti dalle cancellerie

principesche, dalle abbadie,

dalle chiese, ecc., aveva, in

vero, rivelato i nomi di tutta

una legione di artisti, ma bi-

sognava ritrovare le loro ope-

re fra i quadri, le pitture mu-

rali, le miniature e i disegni,

che ci sono pervenute da quei

tempi lontani.

Era questa una seria diffi-

coltà poiché di solito queste

reliquie artistiche non portano

alcuna traccia di scritto.

Però a forza di pazienza,

d’erudizione, di sagacia, e alle

volte con l’aiuto del caso, al-

cuni eminenti critici d’arte

sono arrivati a determinare la

tecnica e lo stile dei principali

pittori francesi della fine del medio evo, operando

delle vere resurrezioni, come quelle di Nicolas Fro-

Miniatura nelle Gran-

des Heures della Bi-

blioteca Nazionale

di Parigi

MISCELLANEA

nonché le belle colonne a tortiglione e a punta di

diamante, con vaghissimi capitelli lumeggiati d’oro e

d’azzurro, sono tornati così a risplendere si mite sole

fiorentino, mentre la tavola dorata di Jacopo ha risalito

i gradini dell’altare onde fu tolta provvisoriamente,

per tornare all’adorazione dei fedeli.

Dal lato opposto, sull’angolo di via Calimara, l’ar-

chitetto ha costruito una di quelle loggette che, secondo

l’antico uso, erano annesse alle dimore dei nobili fio-

rentini ; loggetta ad archi tondi, sostenuta da pilastri

sfaccettati, coronati da capitelli minutamente intagliati

a fogliami, sul gusto e nel carattere di quelli della

seconda metà del secolo xiv. Sulla loggetta sono al

primo piano due finestre ad arco tondo, divise da una

colonnetta centrale che regge i due archi acuti trilo-

bati ; sopra, sta un fregio dipinto a forme geometriche

e ornamentali, entro il quale si aprono due occhi ro-

tondi e in cui sono infissi i mensoloni di legno che

reggono l’ampia tettoia.

stemmi svariati di Firenze, della famiglia degli Ali-

ghieri, dei Signori e delle città che furono larghe di

aiuto al divino poeta.

Al piano terreno il salone è simile a quello del

primo piano, con tracce di notevoli affreschi; la sa-

letta accanto conserva tuttora intatta una graziosa

immagine della Vergine col Figlio, scoperta durante

l’esecuzione dei nuovi lavori.

Per tal modo, con la nuova e decorosa residenza,

col pregevolissimo lavoro di restauro e di completa-

mento, la Società Dantesca Italiana si è conquistata

un nuovo titolo di gratitudine dalla nostra città, che

ha arricchito di un severo e simpatico complesso di

edifizi ; e grande onore ne deriva all’artista che l’ha

immaginato e condotto con tante amorose cure e con

tanto sicuro gusto, coadiuvato dall’opera solerte di

una maestranza in cui rivivono le nobili tradizioni

degli artefici fiorentini.

I. B. Supino.

* * *

La sezione del fabbricato retrostante alla loggetta,

si eleva ancora sopra la predetta tettoia per dare svi-

luppo al nuovo ampio scalone che porta al secondo

piano, e che è decorato in modo diverso. Spoglia di

qualunque ornamento nella sua parte inferiore, di pietra

forte lavorata nel basso e nel resto a sasso spuntato,

è ravvivata nella sua parte superiore da graffiti e da

pitture che campeggiano sopra una coltrina di mat-

toni, richiamando così la nota di colore data dagli

archetti di materiale laterizio del vicino Palazzo, e

riprendendo pittoricamente un motivo qualche volta

usato in Firenze.

Dal lato di via dell’Arte della Lana è stata restau-

rata la tettoia in legno scolpito.

* * *

Il nuovo scalone, il cui accesso è contiguo al vec-

chio Palagio, nelle due prime branche, sino al primo

piano, è chiuso fra muri e coperto da vòlte; l’ultima

branca ha un parapetto in pietra serena riccamente

sagomato e traforato. Sul caposaldo inferiore di questo

parapetto è ricollocato il piccolo Marzocco che era

già nella vecchia scala; su quella superiore sta una

colonna ottagona con capitello intagliato, su cui posa

una mensola di legno a sostegno di un architrave.

Il soffitto, a travi e travicelli scoperti, è dipinto a

forme geometriche ed è sorretto in giro da un fregio

a stemmi colorati.

* * *

Il salone del secondo piano, che sarà degna sede

della Biblioteca dantesca, serba ancora qualche stemma

di ufficiali dell’Arte. Il soffitto, quasi totalmente ri-

fatto e colorito nel solito stile, e le mensole delle travi,

posano sopra un alto fregio a ornati policromi con

Miniature di Jean Bourdichon distrutte nel-

l’incendio della Biblioteca nazionale di Torino.

— Da circa cinquantanni, tutti coloro che s’interes-

sano delle origini dell’arte fran-

cese, storici, archivisti e ar-

cheologi, fanno sforzi per far

rivivere i pittori primitivi del

xiv e xv secolo, caduti in di-

menticanza, dopo aver goduto

di una certa fama durante la

loro vita.

Sin dal primo momento il

compito fu dei più ardui: lo

spoglio d’antichi manoscritti

provenienti dalle cancellerie

principesche, dalle abbadie,

dalle chiese, ecc., aveva, in

vero, rivelato i nomi di tutta

una legione di artisti, ma bi-

sognava ritrovare le loro ope-

re fra i quadri, le pitture mu-

rali, le miniature e i disegni,

che ci sono pervenute da quei

tempi lontani.

Era questa una seria diffi-

coltà poiché di solito queste

reliquie artistiche non portano

alcuna traccia di scritto.

Però a forza di pazienza,

d’erudizione, di sagacia, e alle

volte con l’aiuto del caso, al-

cuni eminenti critici d’arte

sono arrivati a determinare la

tecnica e lo stile dei principali

pittori francesi della fine del medio evo, operando

delle vere resurrezioni, come quelle di Nicolas Fro-

Miniatura nelle Gran-

des Heures della Bi-

blioteca Nazionale

di Parigi