MISCELLANEA

sarebbe più opportuno ritenere che il Celimi ne avesse

eseguito uno affatto nuovo e si fosse valso del primo

soltanto per imitare l’effigie del cardinale. Anche il

fatto che-il cavallo pegaseo, rappresentato nel rovescio

della medaglia, come dice il Friedlaender,1 ha per-

fetta somiglianza col cavallo della medaglia di Fran-

cesco I, opera certa del Cellini, non è sufficiente per

avvalorare le ragioni di quelli che sostengono essere

la nostra medaglia opera celliniana. Esso difatti somi-

glia, come si sa, ai molti cavalli pegasei improntati

su monete dell’antica Grecia e di Roma, e questi fu-

rono i veri modelli preferiti dagli artisti in pieno cin-

quecento.

Tenuto conto di tutte queste considerazioni, anche

non volendo togliere fede alla promessa che il Cellini

aveva fatto al Bembo, non sarà fuor di luogo pensare

che, come avvenne di altre opere d’arte, pure la me-

daglia eseguita da lui sia andata perduta. Ma a quale

ottimo artista si potrebbe in tal caso attribuire la

nostra?

Per molti e fondati motivi io penso che la medaglia

può essere attribuita ad un grande scultore, che fu

anche letterato, a Danese Cattaneo, il quale non pochi

ed apprezzati lavori lasciò nelle città del Veneto e

specialmente a Padova. Di lui fornirono copiose no-

tizie il Vasari, il Temanza, il Tiraboschi, il De Boni,

il Campori ed il Mazzoni, per non ricordare quelli che

10 menzionarono soltanto incidentalmente.2

Nacque in Colonnata, villaggio del Carrarese, nel-

l’anno 1513. Fu scolaro del Sansovino, dal quale ebbe

l’incarico della esecuzione di molti lavori di genere

decorativo, ed anche di alcune opere d’arte scultoria

pel palazzo della Zecca, per la libreria e per la loggetta

del campanile di Venezia, che ora pur troppo, causa

11 memorabile crollo, più non esiste. Eseguì pure in

Venezia numerose statue e monumenti funerarii per

varie chiese ed un Apollo per il cortile della Zecca.

Nel 1533 Danese si portò a Padova per adornare di

stucchi, in collaborazione con altri scultori, la volta

interna della cappella di sant’Antonio, esistente nella

chiesa a detto Santo dedicata. Scolpì ancora nella

stessa chiesa il busto del cardinale Bembo (fig. 2), e

quello del generale Contarmi, e con Tiziano Minio

fece la forma ed il getto dei cancelli di bronzo, che

dovevano chiudere le cinque arcate della cappella di

1 Friedlaender, op. cit., pag. 6.

2 Vasari Giorgio, Le vite dei più eccellenti pittori, scultori

ed architetti, Firenze 1854, Le Mounier, voi. IX, pag. 16, voi. XI,

pag. 124, voi. XIII. pag. 101 e sgg. ; Temanza Tommaso, Vite

dei più celebri architetti e scultori veneziani che fior irono nel se-

colo XVI, Venezia, 1778, pag. 269 e sgg. ; Tiraboschi Girolamo,

Biblioteca modenese, Modena, 1782, voi. II, pag. 1 e segg. ; De

Boni F., Biografia degli artisti, Venezia, 1840; Campori G., Me-

morie biografiche degli scultori, architetti e pittori, ecc., nativi di

Carrara e altri luoghi della provincia di Massa, ecc., Modena, 1873,

pag. 56 e sgg.; Mazzoni G , Un maestro di T. T.t nel voi. Tra

libri e carte, Roma, 1887, pag. n e segg.

Sant’Antonio, ma che non

furono mai posti in opera.

Per la chiesa di San Gio-

vanni di Verdara fuse in

bronzo il busto di Lazaro

Bonamico, che alla fine del

secolo xviii, soppressa la

chiesa, passò al museo di

Bassano, 1 che tutt’ora lo

possiede, e secondo il Vasari

eseguì anche il busto del

giureconsulto Girolamo Gi-

gante. In Verona eresse il monumento di Giano Fre-

goso per la chiesa di Sant’Anastasia, e per la piazza

dei Signori la statua di Girolamo Fracastoro alloga-

tagli dal Comune con atto del 21 novembre 1555.

Altre opere eseguì egli più tardi a Venezia e a Padova,

ed in questa città anzi incominciò il bassorilievo del

giovane risuscitato per la cappella di Sant’Antonio,

della cui esecuzione ricevette incarico il 27 dicembre

del 1572. Morì d’anni 60 nel 1573, lasciando questa

opera appena abbozzata, mentre il compimento spetta

al suo migliore scolaro Girolamo Campagna da Ve-

rona, il quale, per affetto e gratitudine verso il maestro,

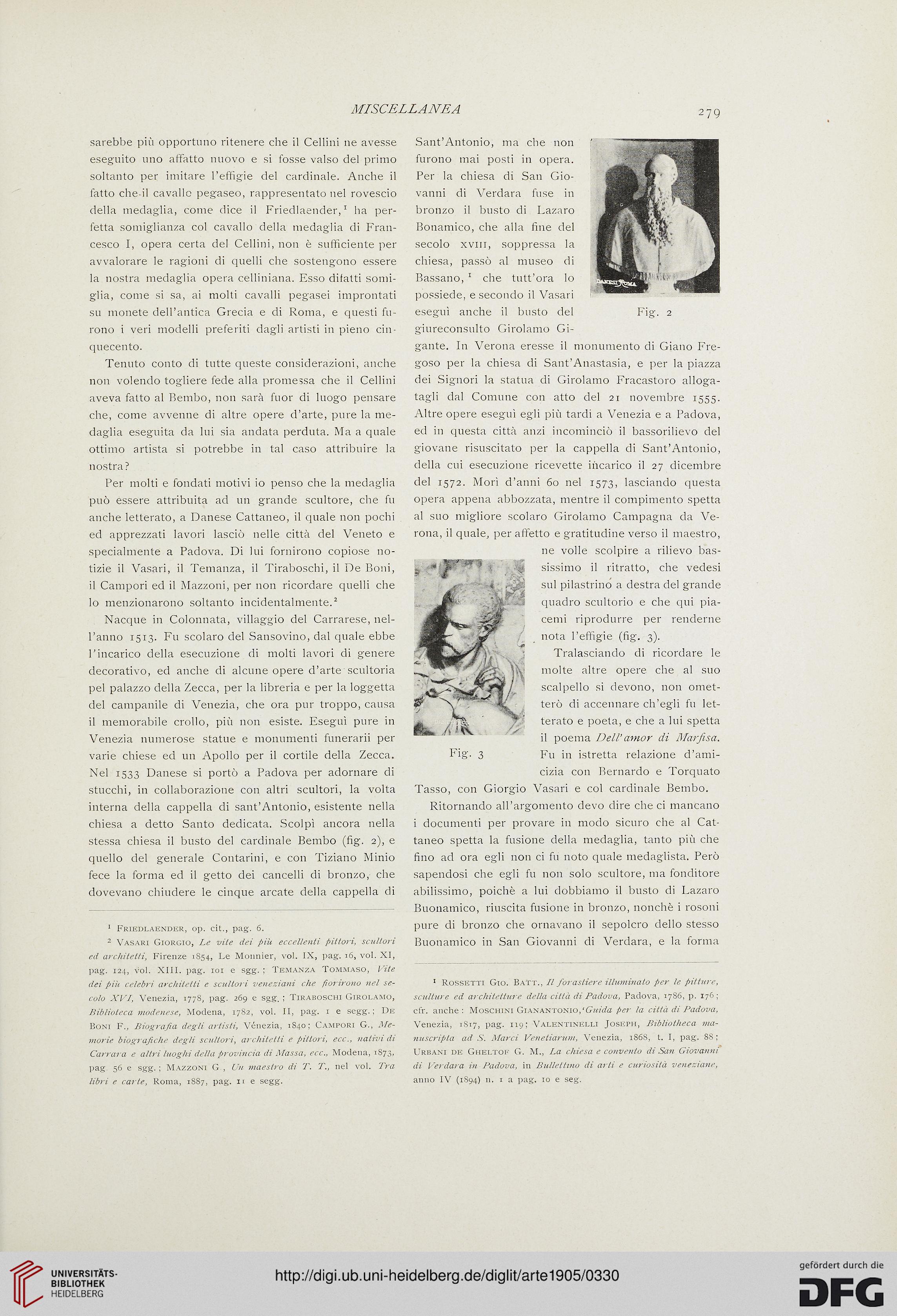

ne volle scolpire a rilievo bas-

sissimo il ritratto, che vedesi

sul pilastrino a destra del grande

quadro scultorio e che qui pia-

cemi riprodurre per renderne

nota l’effigie (fìg. 3).

Tralasciando di ricordare le

molte altre opere che al suo

scalpello si devono, non omet-

terò di accennare ch’egli fu let-

terato e poeta, e che a lui spetta

il poema Dell’ amor di Marfisa.

Fu in istretta relazione d’ami-

cizia con Bernardo e Torquato

Vasari e col cardinale Bembo.

Ritornando all’argomento devo dire che ci mancano

i documenti per provare in modo sicuro che al Cat-

taneo spetta la fusione della medaglia, tanto più che

fino ad ora egli non ci fu noto quale medaglista. Però

sapendosi che egli fu non solo scultore, ma fonditore

abilissimo, poiché a lui dobbiamo il busto di Lazaro

Buonamico, riuscita fusione in bronzo, nonché i rosoni

pure di bronzo che ornavano il sepolcro dello stesso

Buonamico in San Giovanni di Verdara, e la forma

1 Rossetti Gio. BaTt., Il forastiene illuminato per le pitture,

sculture ed architetture della città di Padova, Padova, 1786, p. 176;

cfr. anche: Moschini Gianantonio,‘GWafa per la città di Padova,

Venezia, 1817, pag. 119; Valentinelli Joseph, Bibliotheca ina-

nuscripta ad S. Marci Venetiarum, Venezia, 1868, t. I, pag. 88;

Urbani de Gheltof G. M., La chiesa e convento di San Giovanni

di Verdara in Padova, in Bullettmo di arti e curiosità veneziane,

anno IV (1894) n. 1 a pag. 10 e seg.

Fig. 3

Tasso, con Giorgio

sarebbe più opportuno ritenere che il Celimi ne avesse

eseguito uno affatto nuovo e si fosse valso del primo

soltanto per imitare l’effigie del cardinale. Anche il

fatto che-il cavallo pegaseo, rappresentato nel rovescio

della medaglia, come dice il Friedlaender,1 ha per-

fetta somiglianza col cavallo della medaglia di Fran-

cesco I, opera certa del Cellini, non è sufficiente per

avvalorare le ragioni di quelli che sostengono essere

la nostra medaglia opera celliniana. Esso difatti somi-

glia, come si sa, ai molti cavalli pegasei improntati

su monete dell’antica Grecia e di Roma, e questi fu-

rono i veri modelli preferiti dagli artisti in pieno cin-

quecento.

Tenuto conto di tutte queste considerazioni, anche

non volendo togliere fede alla promessa che il Cellini

aveva fatto al Bembo, non sarà fuor di luogo pensare

che, come avvenne di altre opere d’arte, pure la me-

daglia eseguita da lui sia andata perduta. Ma a quale

ottimo artista si potrebbe in tal caso attribuire la

nostra?

Per molti e fondati motivi io penso che la medaglia

può essere attribuita ad un grande scultore, che fu

anche letterato, a Danese Cattaneo, il quale non pochi

ed apprezzati lavori lasciò nelle città del Veneto e

specialmente a Padova. Di lui fornirono copiose no-

tizie il Vasari, il Temanza, il Tiraboschi, il De Boni,

il Campori ed il Mazzoni, per non ricordare quelli che

10 menzionarono soltanto incidentalmente.2

Nacque in Colonnata, villaggio del Carrarese, nel-

l’anno 1513. Fu scolaro del Sansovino, dal quale ebbe

l’incarico della esecuzione di molti lavori di genere

decorativo, ed anche di alcune opere d’arte scultoria

pel palazzo della Zecca, per la libreria e per la loggetta

del campanile di Venezia, che ora pur troppo, causa

11 memorabile crollo, più non esiste. Eseguì pure in

Venezia numerose statue e monumenti funerarii per

varie chiese ed un Apollo per il cortile della Zecca.

Nel 1533 Danese si portò a Padova per adornare di

stucchi, in collaborazione con altri scultori, la volta

interna della cappella di sant’Antonio, esistente nella

chiesa a detto Santo dedicata. Scolpì ancora nella

stessa chiesa il busto del cardinale Bembo (fig. 2), e

quello del generale Contarmi, e con Tiziano Minio

fece la forma ed il getto dei cancelli di bronzo, che

dovevano chiudere le cinque arcate della cappella di

1 Friedlaender, op. cit., pag. 6.

2 Vasari Giorgio, Le vite dei più eccellenti pittori, scultori

ed architetti, Firenze 1854, Le Mounier, voi. IX, pag. 16, voi. XI,

pag. 124, voi. XIII. pag. 101 e sgg. ; Temanza Tommaso, Vite

dei più celebri architetti e scultori veneziani che fior irono nel se-

colo XVI, Venezia, 1778, pag. 269 e sgg. ; Tiraboschi Girolamo,

Biblioteca modenese, Modena, 1782, voi. II, pag. 1 e segg. ; De

Boni F., Biografia degli artisti, Venezia, 1840; Campori G., Me-

morie biografiche degli scultori, architetti e pittori, ecc., nativi di

Carrara e altri luoghi della provincia di Massa, ecc., Modena, 1873,

pag. 56 e sgg.; Mazzoni G , Un maestro di T. T.t nel voi. Tra

libri e carte, Roma, 1887, pag. n e segg.

Sant’Antonio, ma che non

furono mai posti in opera.

Per la chiesa di San Gio-

vanni di Verdara fuse in

bronzo il busto di Lazaro

Bonamico, che alla fine del

secolo xviii, soppressa la

chiesa, passò al museo di

Bassano, 1 che tutt’ora lo

possiede, e secondo il Vasari

eseguì anche il busto del

giureconsulto Girolamo Gi-

gante. In Verona eresse il monumento di Giano Fre-

goso per la chiesa di Sant’Anastasia, e per la piazza

dei Signori la statua di Girolamo Fracastoro alloga-

tagli dal Comune con atto del 21 novembre 1555.

Altre opere eseguì egli più tardi a Venezia e a Padova,

ed in questa città anzi incominciò il bassorilievo del

giovane risuscitato per la cappella di Sant’Antonio,

della cui esecuzione ricevette incarico il 27 dicembre

del 1572. Morì d’anni 60 nel 1573, lasciando questa

opera appena abbozzata, mentre il compimento spetta

al suo migliore scolaro Girolamo Campagna da Ve-

rona, il quale, per affetto e gratitudine verso il maestro,

ne volle scolpire a rilievo bas-

sissimo il ritratto, che vedesi

sul pilastrino a destra del grande

quadro scultorio e che qui pia-

cemi riprodurre per renderne

nota l’effigie (fìg. 3).

Tralasciando di ricordare le

molte altre opere che al suo

scalpello si devono, non omet-

terò di accennare ch’egli fu let-

terato e poeta, e che a lui spetta

il poema Dell’ amor di Marfisa.

Fu in istretta relazione d’ami-

cizia con Bernardo e Torquato

Vasari e col cardinale Bembo.

Ritornando all’argomento devo dire che ci mancano

i documenti per provare in modo sicuro che al Cat-

taneo spetta la fusione della medaglia, tanto più che

fino ad ora egli non ci fu noto quale medaglista. Però

sapendosi che egli fu non solo scultore, ma fonditore

abilissimo, poiché a lui dobbiamo il busto di Lazaro

Buonamico, riuscita fusione in bronzo, nonché i rosoni

pure di bronzo che ornavano il sepolcro dello stesso

Buonamico in San Giovanni di Verdara, e la forma

1 Rossetti Gio. BaTt., Il forastiene illuminato per le pitture,

sculture ed architetture della città di Padova, Padova, 1786, p. 176;

cfr. anche: Moschini Gianantonio,‘GWafa per la città di Padova,

Venezia, 1817, pag. 119; Valentinelli Joseph, Bibliotheca ina-

nuscripta ad S. Marci Venetiarum, Venezia, 1868, t. I, pag. 88;

Urbani de Gheltof G. M., La chiesa e convento di San Giovanni

di Verdara in Padova, in Bullettmo di arti e curiosità veneziane,

anno IV (1894) n. 1 a pag. 10 e seg.

Fig. 3

Tasso, con Giorgio