CORRIERI 299

Il titolo, ossia la nave traversa, aveva cinque archi fece abbattere la porta settentrionale della suddetta

impostati su sei colonne (vedi pianta), quello di mezzo

largo quanto la nave maggiore, quelli intermedi della

larghezza delle navi minori, ed i due estremi gran-

dissimi.1 Ai lati delle navi minori era un ampio cimi-

tero o giardino, tutto al cielo aperto, e cinto in giro

da alta muraglia di palmi 24, ossia m. 5.35.

Nel solo titolo erano gli altari e appoggiati ai muri.

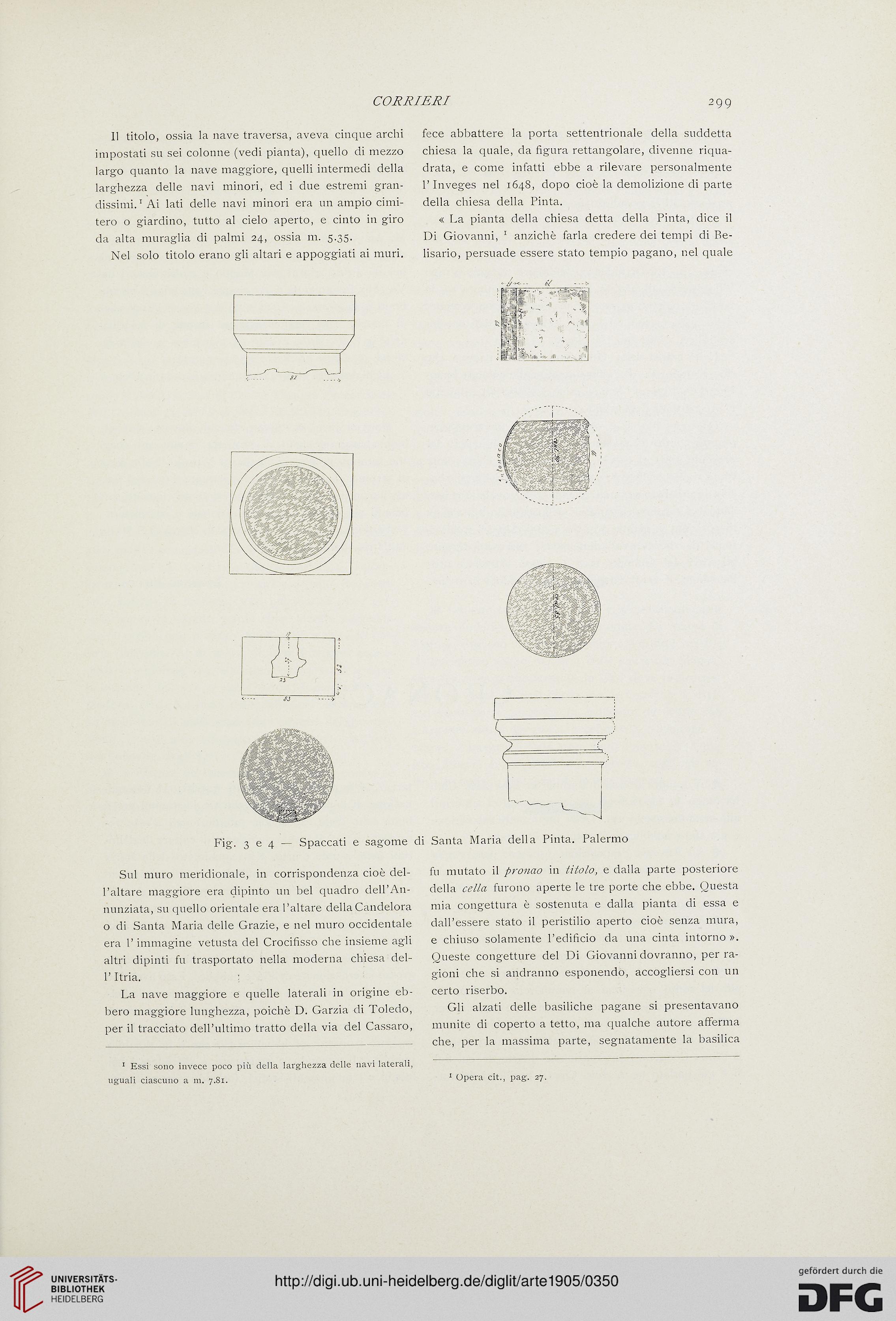

Fig. 3 e 4 — Spaccati e sagome di

Sul muro meridionale, in corrispondenza cioè del-

l’altare maggiore era dipinto un bel quadro dell’An-

nunziata, su quello orientale era l’altare della Candelora

o di Santa Maria delle Grazie, e nel muro occidentale

era l’immagine vetusta del Crocifisso che insieme agli

altri dipinti fu trasportato nella moderna chiesa del-

l’Itria.

La nave maggiore e quelle laterali in origine eb-

bero maggiore lunghezza, poiché D. Garzia di Toledo,

per il tracciato dell’ultimo tratto della via del Cassaro,

1 Essi sono invece poco più della larghezza delle navi laterali,

uguali ciascuno a m. 7.81.

chiesa la quale, da figura rettangolare, divenne riqua-

drata, e come infatti ebbe a rilevare personalmente

l’Inveges nel 1648, dopo cioè la demolizione di parte

della chiesa della Pinta.

« La pianta della chiesa detta della Pinta, dice il

Di Giovanni, 1 anziché farla credere dei tempi di Be-

lisario, persuade essere stato tempio pagano, nel quale

Santa Maria della Pinta. Palermo

fu mutato il pronao in titolo, e dalla parte posteriore

della cella furono aperte le tre porte che ebbe. Questa

mia congettura è sostenuta e dalla pianta di essa e

dall’essere stato il peristilio aperto cioè senza mura,

e chiuso solamente l’edificio da una cinta intorno ».

Queste congetture del Di Giovanni dovranno, per ra-

gioni che si andranno esponendo, accogliersi con un

certo riserbo.

Gli alzati delle basiliche pagane si presentavano

munite di coperto a tetto, ma qualche autore afferma

che, per la massima parte, segnatamente la basilica

1 Opera cit., pag. 27.

Il titolo, ossia la nave traversa, aveva cinque archi fece abbattere la porta settentrionale della suddetta

impostati su sei colonne (vedi pianta), quello di mezzo

largo quanto la nave maggiore, quelli intermedi della

larghezza delle navi minori, ed i due estremi gran-

dissimi.1 Ai lati delle navi minori era un ampio cimi-

tero o giardino, tutto al cielo aperto, e cinto in giro

da alta muraglia di palmi 24, ossia m. 5.35.

Nel solo titolo erano gli altari e appoggiati ai muri.

Fig. 3 e 4 — Spaccati e sagome di

Sul muro meridionale, in corrispondenza cioè del-

l’altare maggiore era dipinto un bel quadro dell’An-

nunziata, su quello orientale era l’altare della Candelora

o di Santa Maria delle Grazie, e nel muro occidentale

era l’immagine vetusta del Crocifisso che insieme agli

altri dipinti fu trasportato nella moderna chiesa del-

l’Itria.

La nave maggiore e quelle laterali in origine eb-

bero maggiore lunghezza, poiché D. Garzia di Toledo,

per il tracciato dell’ultimo tratto della via del Cassaro,

1 Essi sono invece poco più della larghezza delle navi laterali,

uguali ciascuno a m. 7.81.

chiesa la quale, da figura rettangolare, divenne riqua-

drata, e come infatti ebbe a rilevare personalmente

l’Inveges nel 1648, dopo cioè la demolizione di parte

della chiesa della Pinta.

« La pianta della chiesa detta della Pinta, dice il

Di Giovanni, 1 anziché farla credere dei tempi di Be-

lisario, persuade essere stato tempio pagano, nel quale

Santa Maria della Pinta. Palermo

fu mutato il pronao in titolo, e dalla parte posteriore

della cella furono aperte le tre porte che ebbe. Questa

mia congettura è sostenuta e dalla pianta di essa e

dall’essere stato il peristilio aperto cioè senza mura,

e chiuso solamente l’edificio da una cinta intorno ».

Queste congetture del Di Giovanni dovranno, per ra-

gioni che si andranno esponendo, accogliersi con un

certo riserbo.

Gli alzati delle basiliche pagane si presentavano

munite di coperto a tetto, ma qualche autore afferma

che, per la massima parte, segnatamente la basilica

1 Opera cit., pag. 27.