ig8

SERGIO ORTOLANI

materia stessa dell'arte sua, ch'è anch'essa come un grezzo modo d'espressione; la vita

domestica in quanto è l'intima e comunale abitazione d'ogni giorno; la frequenza degli

oggetti, delle persone e dei fatti familiari. Così, esprimendo il legame sentimentale che

lo stringe a tal mondo, egli ritrova il suo riposo. È il realismo del Seicento. È Caravaggio,

in uno degli aspetti della sua complessa personalità. Pur tuttavia non è caduto dallo

spirito l'incanto di quel regno di favole e di umane impossibilità create vere dall'arte

degli uomini. E nasce il dissidio e il compromesso fra la sacra rappresentazione e la

scena di genere e d'interno. In questo movimento spirituale, già per larga parte cinque-

centesco, s'inquadra il Cavallino; solo che, mentre Giorgione, Tiziano, il Veronese ne com-

binano liberamente gli elementi, nella paganità fastosa del Rinascimento; egli si trova

in un periodo di rinnovato fervore religioso, ed è ricco di tutte le esperienze caravaggesche

e sazio anche di quelle ormai, sì da nuovamente aspirare alla liberazione del suo

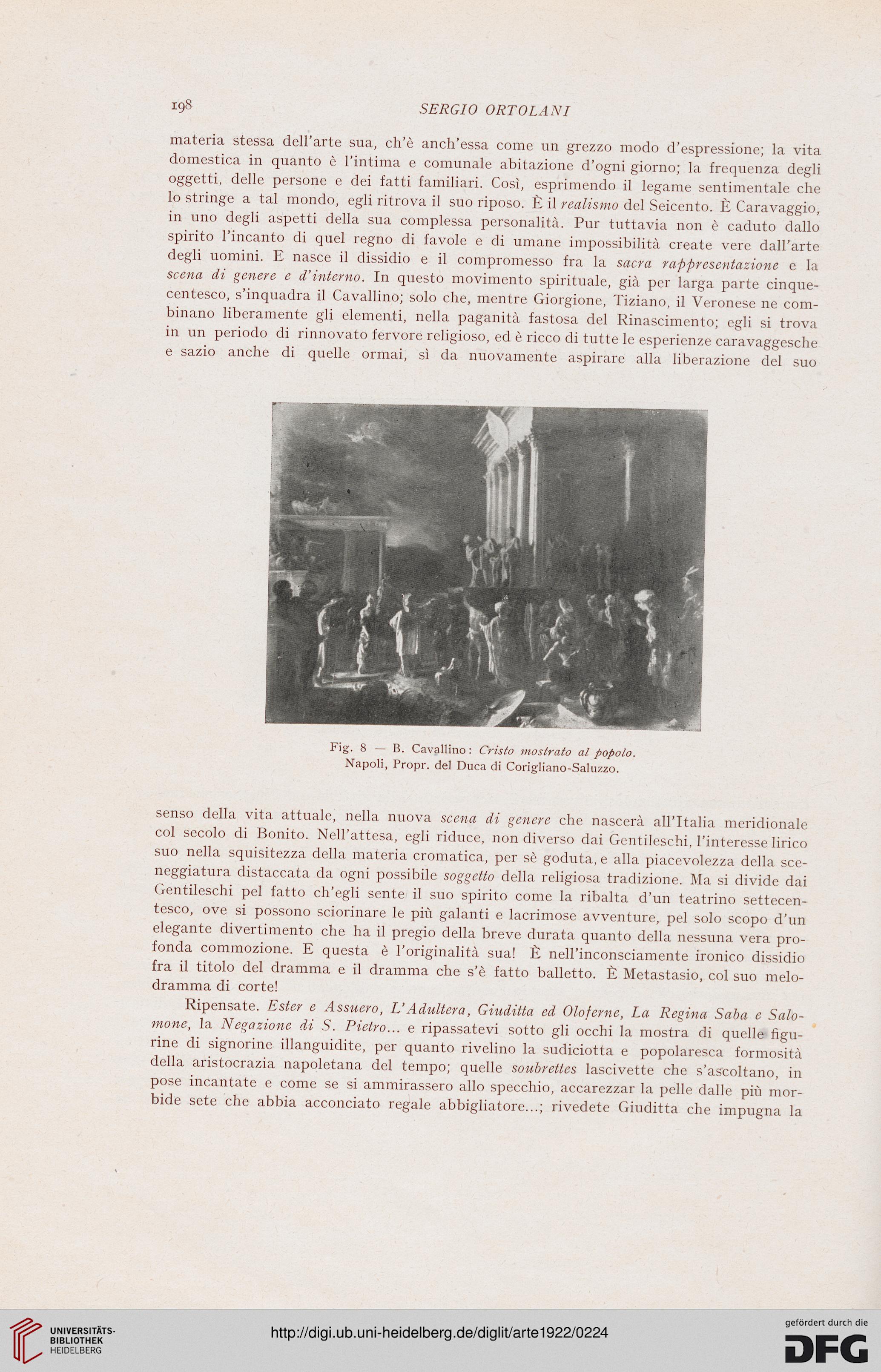

Fig. 8 — B. Cavallino: Cristo mostrato al popolo.

Napoli, Propr. del Duca di Corigliano-Saluzzo.

senso della vita attuale, nella nuova scena di genere che nascerà all'Italia meridionale

col secolo di Bonito. Nell'attesa, egli riduce, non diverso dai Gentileschi, l'interesse lirico

suo nella squisitezza della materia cromatica, per sè goduta, e alla piacevolezza della sce-

neggiatura distaccata da ogni possibile soggetto della religiosa tradizione. Ma si divide dai

Gentileschi pel fatto ch'egli sente il suo spirito come la ribalta d'un teatrino settecen-

tesco, ove si possono sciorinare le più galanti e lacrimose avventure, pel solo scopo d'un

elegante divertimento che ha il pregio della breve durata quanto della nessuna vera pro-

fonda commozione. E questa è l'originalità sua! È nell'inconsciamente ironico dissidio

fra il titolo del dramma e il dramma che s'è fatto balletto. È Metastasio, col suo melo-

dramma di corte!

Ripensate. Ester e Assuero, L'Adultera, Giuditta ed Oloferne, La Regina Saba e Salo-

mone, la Negazione di S. Pietro... e ripassatevi sotto gli occhi la mostra di quelle figu-

rine di signorine illanguidite, per quanto rivelino la sudiciotta e popolaresca formosità

della aristocrazia napoletana del tempo; quelle soubrettes lascivette che s'ascoltano, in

pose incantate e come se si ammirassero allo specchio, accarezzar la pelle dalle più mor-

bide sete che abbia acconciato regale abbigliatore...; rivedete Giuditta che impugna la

SERGIO ORTOLANI

materia stessa dell'arte sua, ch'è anch'essa come un grezzo modo d'espressione; la vita

domestica in quanto è l'intima e comunale abitazione d'ogni giorno; la frequenza degli

oggetti, delle persone e dei fatti familiari. Così, esprimendo il legame sentimentale che

lo stringe a tal mondo, egli ritrova il suo riposo. È il realismo del Seicento. È Caravaggio,

in uno degli aspetti della sua complessa personalità. Pur tuttavia non è caduto dallo

spirito l'incanto di quel regno di favole e di umane impossibilità create vere dall'arte

degli uomini. E nasce il dissidio e il compromesso fra la sacra rappresentazione e la

scena di genere e d'interno. In questo movimento spirituale, già per larga parte cinque-

centesco, s'inquadra il Cavallino; solo che, mentre Giorgione, Tiziano, il Veronese ne com-

binano liberamente gli elementi, nella paganità fastosa del Rinascimento; egli si trova

in un periodo di rinnovato fervore religioso, ed è ricco di tutte le esperienze caravaggesche

e sazio anche di quelle ormai, sì da nuovamente aspirare alla liberazione del suo

Fig. 8 — B. Cavallino: Cristo mostrato al popolo.

Napoli, Propr. del Duca di Corigliano-Saluzzo.

senso della vita attuale, nella nuova scena di genere che nascerà all'Italia meridionale

col secolo di Bonito. Nell'attesa, egli riduce, non diverso dai Gentileschi, l'interesse lirico

suo nella squisitezza della materia cromatica, per sè goduta, e alla piacevolezza della sce-

neggiatura distaccata da ogni possibile soggetto della religiosa tradizione. Ma si divide dai

Gentileschi pel fatto ch'egli sente il suo spirito come la ribalta d'un teatrino settecen-

tesco, ove si possono sciorinare le più galanti e lacrimose avventure, pel solo scopo d'un

elegante divertimento che ha il pregio della breve durata quanto della nessuna vera pro-

fonda commozione. E questa è l'originalità sua! È nell'inconsciamente ironico dissidio

fra il titolo del dramma e il dramma che s'è fatto balletto. È Metastasio, col suo melo-

dramma di corte!

Ripensate. Ester e Assuero, L'Adultera, Giuditta ed Oloferne, La Regina Saba e Salo-

mone, la Negazione di S. Pietro... e ripassatevi sotto gli occhi la mostra di quelle figu-

rine di signorine illanguidite, per quanto rivelino la sudiciotta e popolaresca formosità

della aristocrazia napoletana del tempo; quelle soubrettes lascivette che s'ascoltano, in

pose incantate e come se si ammirassero allo specchio, accarezzar la pelle dalle più mor-

bide sete che abbia acconciato regale abbigliatore...; rivedete Giuditta che impugna la