62

DnsBuchsüvAlle

Heft 4

Man versucht, die Seuche in einem

eigens dazu erbauten Boot auf das

Meer hinauszuschaffen; dies geschieht

auf der niederländisch - ostiudischeu

Insel Büro. Am Vorder- und Hinter-

steven eines sechs Meter langenBootes

befestigt man die holländische Flagge

— eineAnspielung darauf, daß höchst-

wahrscheinlich von den Holländern der

Seuchengeist hergeschlepptworden sei.

Durch eigenartige Zeremonien hofft

man, den bösen Dämon in das Fahr-

zeug zu bringen, in das man ihm

reiche Opfergaben legt. Mit Hilfe

eines anderen Fahrzeuges befördert

man das Boot in das offene Meer.

Dabei beten die Ruderer laut. Eines

dieser Gebete, das auf der Buroinsei

gesprochen wird, lautet: „Herr Groß-

vater Pocken! Geht weg! Geht gut-

willig weg! Geht und besucht ein

anderes Land! Wir haben Euch Spei-

sen für die Reise hingestellt. Wir

haben jetzt nichts mehr zu geben." Solche „Seuchenboote" erregen große

Bestürzung, wenn sie sich irgendwo einer Lüste nähern. Die Leute auf

Timorlaut, einer der Tenimberinseln, werden von höchster Angst ergriffen,

wenn solch ein unheimliches, verderbenbringendes Boot auf ihren Strand

zutreibt. Sie versuchen mit äußerster

Anstrengung, die Landung zu verhin-

dern. Wird das Boot trotzdem ans

Ufer gespült; so wird es mit allem,

was darin ist, am Strande verbrannt.

Daß zwischen Reinlichkeit und Ab-

nahme der Epidemien ein gewisser

Zusammenhang besteht, scheint bei

manchen Völkerstämmen nicht ganz

unbekannt zu sein. Während die

Männer das Boot, auf das sie den

Seuchengeist gelockt haben, zum Meer

befördern, sind alle Frauen damit

beschäftigt, die Wege der Ortschaft zu

reinigen und den Unrat in die See

zu bringen.

Will der gefürchtete Dämon trotz

aller Zauberkünste, Gebete und Opfer

sich aus einem Hause nicht entfernen,

dann gibt man die Wohnstätte auf.

Auf der Insel Serang bricht man die

Hütten ab und macht alles dem Boden

gleich. Entschiedener noch verfahren

die Mosquitoindianer. Sie entschließen sich dazu, eine ganze Ortschaft

in Flammen aufgehen zu lassen, wenn eine Epidemie ausgebrochen ist.

Mit Recht hat man gesagt: „Das Mittel ist probat; eine wirksamere

Desinfektion kann man sich kaum denken." K. Altwallstädt.

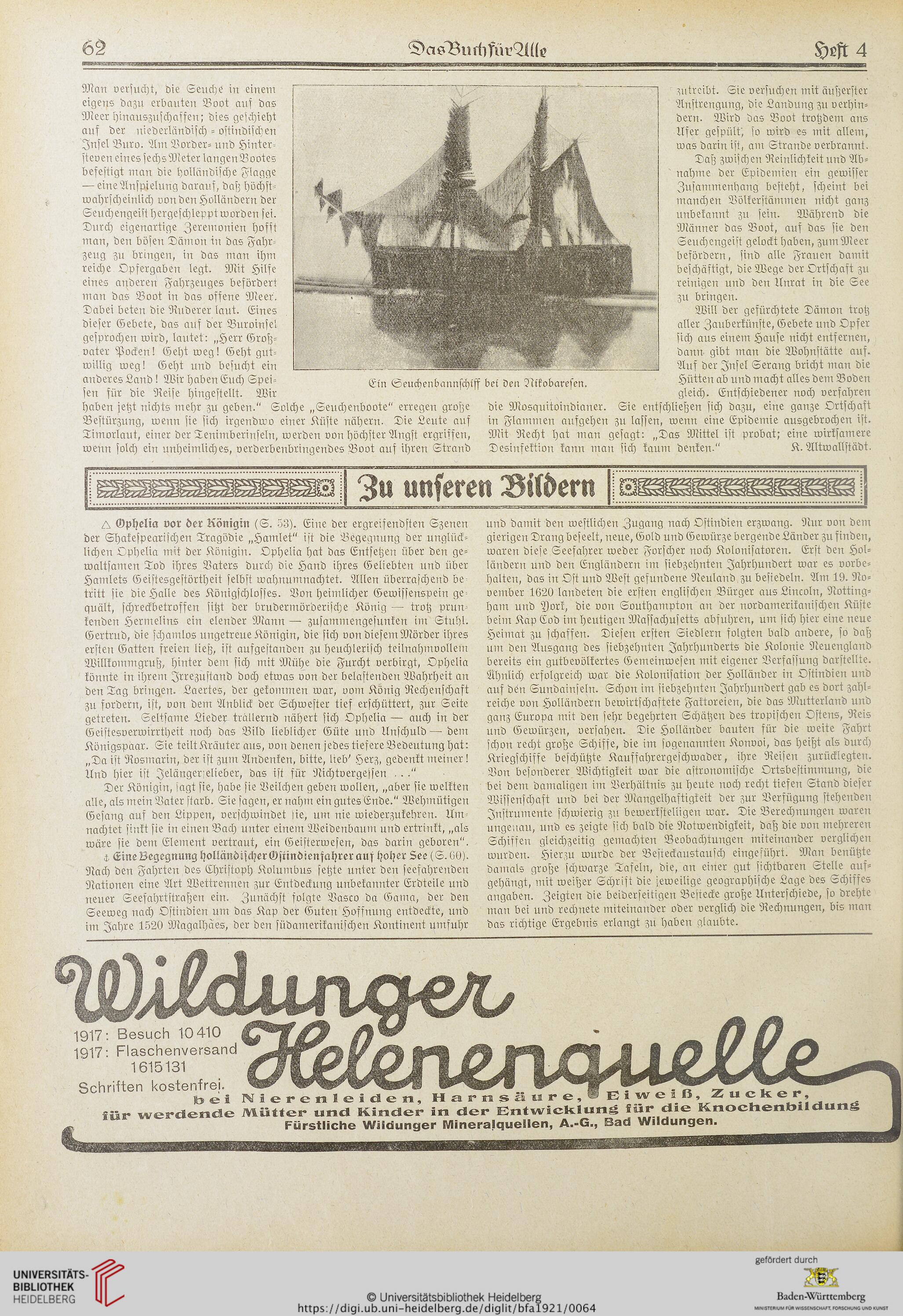

Ein Seuchenbannschisf bei den Bikobaresen.

/X Ophelia vor der Uonigin (S. 53). Eine der ergreifendsten Szenen

der Shakespearischen Tragödie „Hamlet" ist die Begegnung der unglück-

lichen Ophelia mit der Königin. Ophelia hat das Entsetzen über den ge-

waltsamen Tod ihres Vaters durch die Hand ihres Geliebten und über

Hamlets Geistesgestörtheit selbst wahnumnachtet. Allen überraschend be

tritt sie die Halle des Königschlosses. Von heimlicher Gewissenspein ge-

quält, schreckbetroffen sitzt der brudermörderische König — trotz prun-

kenden Hermelins ein elender Mann — zusammengesunken im Stuhl.

Gertrud, die schamlos ungetreue Königin, die sich von diesem Mörder ihres

ersten Gatten freien ließ, ist aufgestanden zu heuchlerisch teilnahmvollem

Willkommgruß, hinter dem sich mit Mühe die Furcht verbirgt, Ophelia

könnte in ihren: Jrrezustand doch etwas von der belastenden Wahrheit an

den Tag bringen. Laertes, der gekommen war, vom König Rechenschaft

zu fordern, ist, von dem Anblick der Schwester tief erschüttert, zur Seite

getreten. Seltsame Lieder trällernd nähert sich Ophelia — auch in der

Eeistesverwirrtheit noch das Bild lieblicher Güte und Unschuld— dem

Königspaar. Sie teiltKräuter aus, von denen jedes tiefere Bedeutung hat:

„Da ist Rosmarin, der ist zum Andenken, bitte, lielL Herz, gedenkt meiner!

Und hier ist Jelängerjelieber, das ist für Nichtvergessen . . ."

Der Königin, sagt sie, habe sie Veilchen geben wollen, „aber sie welkten

alle, als mein Vater starb. Sie sagen, er nahm ein gutes Ende." Wehmütigen

Gesang auf den Lippen, verschwindet jie, um nie wiederzukehren. Um-

nachtet sinkt sie in einen Bach unter einem Weidenbaum und ertrinkt, „als

wäre sie dem Element vertraut, ein Geisterwesen, das darin geboren".

t Eine Begegnung holländischer Gsiindiensahrer auf hoher Lee (S. 60).

Nach den Fahrten des Christoph Kolumbus setzte unter den seefahrenden

Nationen eine Art Wettrennen zur Entdeckung unbekannter Erdteile und

neuer Seefahrtstraßen ein. Zunächst folgte Vasco da Gaum, der den

Seeweg nach Ostindien um das Kap der Guten Hoffnung entdeckte, und

im Jahre 1520 Magalhäes, der den südamerikanischen Kontinent umfuhr

und damit den westlichen Zugang nach Ostindien erzwang. Nur von dem

gierigen Drang beseelt, neue, Gold und Gewürze bergende Länder zu finden,

waren diese Seefahrer weder Forscher noch Kolonisatoren. Erft den Hol-

ländern und den Engländern im siebzehnten Jahrhundert war es Vorbe-

halten, das in Ost und West gefundene Neuland zu besiedeln. Am 19. No-

vember 1620 landeten die ersten englischen Bürger aus Lincoln, Notting-

ham und Porr, die von Southampton an der nordamerikanischen Küste

beim Kap Cod im heutigen Massachusetts abfuhren, um sich hier eine neue

Heimat zu schaffen. Diesen ersten Siedlern folgten bald andere, so daß

uv: den Ausgang des siebzehnten Jahrhunderts die Kolonie Neuengland

bereits ein gutbevölkertes Gemeinwesen mit eigener Verfassung darstellte.

Ähnlich erfolgreich war die Kolonisation der Holländer in Ostindien und

auf den Sundainseln. Schon im siebzehnten Jahrhundert gab es dort zahl-

reiche von Holländern bewirtschaftete Faktoreien, die das Mutterland und

ganz Europa mit den sehr begehrten Schätzen des tropischen Ostens, Reis

und Gewürzen, versahen. Die Holländer bauten für die weite Fahrt

schon recht große Schiffe, die im sogenannten Konvoi, das heißt als durch

Kriegschiffe beschützte Kauffahrergeschwader, ihre Reisen zurücklegten.

Von besonderer Wichtigkeit war die astronomische Ortsbestimmung, die

bei dem damaligen im Verhältnis zu heute noch recht tiefen Stand dieser

Wissenschaft und bei der Mangelhaftigkeit der zur Verfügung stehenden

Instrumente schwierig zu bewerkstelligen war. Die Berechnungen waren

ungenau, und es Zeigte sich bald die Notwendigkeit, daß die von mehreren

Schiffen gleichzeitig gemachten Beobachtungen miteinander verglichen

wurden. Hierzu wurde der Besteckaustausch eingeführt. Man benützte

damals große schwarze Tafeln, die, an einer gut sichtbaren Stelle auf-

gehängt, mit weißer Schrift die jeweilige geographische Lage des Schiffes

angaben. Zeigten die beiderseitigen Bestecke große Unterschiede, so drehte

man bei und rechnete miteinander oder verglich die Rechnungen, bis man

das richtige Ergebnis erlangt zu haben glaubte.

DnsBuchsüvAlle

Heft 4

Man versucht, die Seuche in einem

eigens dazu erbauten Boot auf das

Meer hinauszuschaffen; dies geschieht

auf der niederländisch - ostiudischeu

Insel Büro. Am Vorder- und Hinter-

steven eines sechs Meter langenBootes

befestigt man die holländische Flagge

— eineAnspielung darauf, daß höchst-

wahrscheinlich von den Holländern der

Seuchengeist hergeschlepptworden sei.

Durch eigenartige Zeremonien hofft

man, den bösen Dämon in das Fahr-

zeug zu bringen, in das man ihm

reiche Opfergaben legt. Mit Hilfe

eines anderen Fahrzeuges befördert

man das Boot in das offene Meer.

Dabei beten die Ruderer laut. Eines

dieser Gebete, das auf der Buroinsei

gesprochen wird, lautet: „Herr Groß-

vater Pocken! Geht weg! Geht gut-

willig weg! Geht und besucht ein

anderes Land! Wir haben Euch Spei-

sen für die Reise hingestellt. Wir

haben jetzt nichts mehr zu geben." Solche „Seuchenboote" erregen große

Bestürzung, wenn sie sich irgendwo einer Lüste nähern. Die Leute auf

Timorlaut, einer der Tenimberinseln, werden von höchster Angst ergriffen,

wenn solch ein unheimliches, verderbenbringendes Boot auf ihren Strand

zutreibt. Sie versuchen mit äußerster

Anstrengung, die Landung zu verhin-

dern. Wird das Boot trotzdem ans

Ufer gespült; so wird es mit allem,

was darin ist, am Strande verbrannt.

Daß zwischen Reinlichkeit und Ab-

nahme der Epidemien ein gewisser

Zusammenhang besteht, scheint bei

manchen Völkerstämmen nicht ganz

unbekannt zu sein. Während die

Männer das Boot, auf das sie den

Seuchengeist gelockt haben, zum Meer

befördern, sind alle Frauen damit

beschäftigt, die Wege der Ortschaft zu

reinigen und den Unrat in die See

zu bringen.

Will der gefürchtete Dämon trotz

aller Zauberkünste, Gebete und Opfer

sich aus einem Hause nicht entfernen,

dann gibt man die Wohnstätte auf.

Auf der Insel Serang bricht man die

Hütten ab und macht alles dem Boden

gleich. Entschiedener noch verfahren

die Mosquitoindianer. Sie entschließen sich dazu, eine ganze Ortschaft

in Flammen aufgehen zu lassen, wenn eine Epidemie ausgebrochen ist.

Mit Recht hat man gesagt: „Das Mittel ist probat; eine wirksamere

Desinfektion kann man sich kaum denken." K. Altwallstädt.

Ein Seuchenbannschisf bei den Bikobaresen.

/X Ophelia vor der Uonigin (S. 53). Eine der ergreifendsten Szenen

der Shakespearischen Tragödie „Hamlet" ist die Begegnung der unglück-

lichen Ophelia mit der Königin. Ophelia hat das Entsetzen über den ge-

waltsamen Tod ihres Vaters durch die Hand ihres Geliebten und über

Hamlets Geistesgestörtheit selbst wahnumnachtet. Allen überraschend be

tritt sie die Halle des Königschlosses. Von heimlicher Gewissenspein ge-

quält, schreckbetroffen sitzt der brudermörderische König — trotz prun-

kenden Hermelins ein elender Mann — zusammengesunken im Stuhl.

Gertrud, die schamlos ungetreue Königin, die sich von diesem Mörder ihres

ersten Gatten freien ließ, ist aufgestanden zu heuchlerisch teilnahmvollem

Willkommgruß, hinter dem sich mit Mühe die Furcht verbirgt, Ophelia

könnte in ihren: Jrrezustand doch etwas von der belastenden Wahrheit an

den Tag bringen. Laertes, der gekommen war, vom König Rechenschaft

zu fordern, ist, von dem Anblick der Schwester tief erschüttert, zur Seite

getreten. Seltsame Lieder trällernd nähert sich Ophelia — auch in der

Eeistesverwirrtheit noch das Bild lieblicher Güte und Unschuld— dem

Königspaar. Sie teiltKräuter aus, von denen jedes tiefere Bedeutung hat:

„Da ist Rosmarin, der ist zum Andenken, bitte, lielL Herz, gedenkt meiner!

Und hier ist Jelängerjelieber, das ist für Nichtvergessen . . ."

Der Königin, sagt sie, habe sie Veilchen geben wollen, „aber sie welkten

alle, als mein Vater starb. Sie sagen, er nahm ein gutes Ende." Wehmütigen

Gesang auf den Lippen, verschwindet jie, um nie wiederzukehren. Um-

nachtet sinkt sie in einen Bach unter einem Weidenbaum und ertrinkt, „als

wäre sie dem Element vertraut, ein Geisterwesen, das darin geboren".

t Eine Begegnung holländischer Gsiindiensahrer auf hoher Lee (S. 60).

Nach den Fahrten des Christoph Kolumbus setzte unter den seefahrenden

Nationen eine Art Wettrennen zur Entdeckung unbekannter Erdteile und

neuer Seefahrtstraßen ein. Zunächst folgte Vasco da Gaum, der den

Seeweg nach Ostindien um das Kap der Guten Hoffnung entdeckte, und

im Jahre 1520 Magalhäes, der den südamerikanischen Kontinent umfuhr

und damit den westlichen Zugang nach Ostindien erzwang. Nur von dem

gierigen Drang beseelt, neue, Gold und Gewürze bergende Länder zu finden,

waren diese Seefahrer weder Forscher noch Kolonisatoren. Erft den Hol-

ländern und den Engländern im siebzehnten Jahrhundert war es Vorbe-

halten, das in Ost und West gefundene Neuland zu besiedeln. Am 19. No-

vember 1620 landeten die ersten englischen Bürger aus Lincoln, Notting-

ham und Porr, die von Southampton an der nordamerikanischen Küste

beim Kap Cod im heutigen Massachusetts abfuhren, um sich hier eine neue

Heimat zu schaffen. Diesen ersten Siedlern folgten bald andere, so daß

uv: den Ausgang des siebzehnten Jahrhunderts die Kolonie Neuengland

bereits ein gutbevölkertes Gemeinwesen mit eigener Verfassung darstellte.

Ähnlich erfolgreich war die Kolonisation der Holländer in Ostindien und

auf den Sundainseln. Schon im siebzehnten Jahrhundert gab es dort zahl-

reiche von Holländern bewirtschaftete Faktoreien, die das Mutterland und

ganz Europa mit den sehr begehrten Schätzen des tropischen Ostens, Reis

und Gewürzen, versahen. Die Holländer bauten für die weite Fahrt

schon recht große Schiffe, die im sogenannten Konvoi, das heißt als durch

Kriegschiffe beschützte Kauffahrergeschwader, ihre Reisen zurücklegten.

Von besonderer Wichtigkeit war die astronomische Ortsbestimmung, die

bei dem damaligen im Verhältnis zu heute noch recht tiefen Stand dieser

Wissenschaft und bei der Mangelhaftigkeit der zur Verfügung stehenden

Instrumente schwierig zu bewerkstelligen war. Die Berechnungen waren

ungenau, und es Zeigte sich bald die Notwendigkeit, daß die von mehreren

Schiffen gleichzeitig gemachten Beobachtungen miteinander verglichen

wurden. Hierzu wurde der Besteckaustausch eingeführt. Man benützte

damals große schwarze Tafeln, die, an einer gut sichtbaren Stelle auf-

gehängt, mit weißer Schrift die jeweilige geographische Lage des Schiffes

angaben. Zeigten die beiderseitigen Bestecke große Unterschiede, so drehte

man bei und rechnete miteinander oder verglich die Rechnungen, bis man

das richtige Ergebnis erlangt zu haben glaubte.