366

DasBuchfürAlle

Heft 23

mögen im geistigen Sinne setzen. Und

an dem Genius gewahren wir die beiden

Sinnbilder; dein Menschen ist gegeben,

durch Wissen Macht über die Natur zu

erringen, wenn er alle Hilfsmittel der

Forschung zu nützen sucht. Matz, Zahl

und Gewicht sind grotze Offenbarer;

Mathematik und Geometrie sind hohe

Hilfsmittel der Erkenntnis. Darauf deuten

im Bilde: der Zirkel, die Sanduhr, Wage,

Kugel, der stereometrische Körper. Im

Schmelztiegel, der auf offenem Feuer steht,

stellt die alchimistische Scheidekunst ihre

Fragen an die Natur der Dinge. Droht

auch im Sinne von Dürers Zeit am

dunklen Himmel ein unheilkündender,

Weltuntergang anzeigender Komet, so

spannt sich doch über aller augenblick-

lichen Verdüsterung verheißungsvoll das

uralte Sinnbild des Friedens und der

Ewigkeit der Welt, der Regenbogen.

Das in der Dämmerung flatternde

Wesen, das auf fledermausartigen Flü-

geln das Wort „Melencolia" trägt, ent-

schwebt; die bange Stunde der geistigen

Ermattung wird vorübergehen. Aber

Dürer sagt noch Tieferes. Der Trieb

nach Wissen ist nicht dauernd gehemmt.

Und nie ruht es nur in einem mensch-

lichen Hirn, und auch nicht in einer

Zeit. So wie er hofft, datz andere nach

ihm weiter kommen und ein Feuer ent-

zündenwerden, das einst „durch die ganze

Welt leuchtet", so deutet neben der großen beschwingten Gestalt der junge,

gleichfalls geflügelte Genius, der, auf einem Täfelchen schreibend, sich weiter

um Wissen und Einsicht müht, verheißungsvoll in die Zukunft. Uber dem

„magischen Quadrat", dessen Deutung zu weit führen würde, hängt das

„Zügenglöcklein", das geläutet wird, wenn jemand mit den letzten Zügen

seine Seele verhaucht uud stirbt. Nochmals wiederholt Dürer damit den

großen, tröstlichen Gedanken: nie, wenn auch der einzelne aus der Welt

scheiden mutz, wird das Ringen um Erkenntnis mit ihm dahingehen. In

der Menschheit als Ganzem wirken die Kräfte weiter.

Kaum ein anderer aus Dürers Tagen hat mit Worten so ergreifend

uud verheißungsvoll zu sagen vermocht, was er bildlich zum Ausdruck brachte.

Und die Zeitgenossen verstanden diese „Sprache" bis zum letzten Zuge.

Enträtselt man die alten Sinnbilder, dann vermögen auch wir nachzu-

empfinden, welche tiefe Gedanken Hirn und Herz des großen Mannes be-

wegten. Die Melancholie ist das Hohelied des menschlichen Eeistesringens

um Erkenntnis.

Der faustisch ringende Dürer dichtete in einem anderen Gebilde das

stille Glück des inneren Friedens eines gläubig in Gott ruhenden Gemütes,

das die „Welt" überwunden hat: „Hieronymus im Gehäuse".

Im helldurchsonnten, heimeligen Gemach, abgeschlossen von der Außen-

welt, sitzt still und gesammelt vor seinem Schreibpult eiu alter Maun. Vor

ihm auf dem im Sonnenschein glänzenden Tisch steht das Kreuz mit dem

Erlöser. Friedlich schlummern die Tiere, ein Löwe und ein Hündchen, am

Boden; am Fensterbrett liegt, als leise

Mahnung an die Vergänglichkeit, der

blanke Schädel. Für den in sich sicher

im Glauben Ruhenden ist der Tod kein

Schreckbild. Leise verrinnt der Sand in

der Uhr an derWand. Nur wenige Bücher

finden sich in dem traulichen Raum; auf

dem Tisch des Mannes liegt kein Buch.

Was er schreibt, dringt allein aus seinem

Innersten. Der Einsame hält stille Zwie-

sprache mit sich selber; aus seinem Gemüt

schöpft er im tiefen Herzensfrieden aus

Erinnerungen des Lebens, das ihm keine

sinnliche Unruhe mehr zu verdüstern ver-

mag; von der Decke herab hängt ein

ausgereister Kürbis, der davon erzählt.

Dürer teilte die Auffassung, der Megen-

berg in seinem „Buch der Natur" in den

Worten Ausdruck gab: „Als ich uoch jung

war und blühete, öffnete ich gleich dem

Kürbis meine Blüten in der Nacht." Das

will sagen: die Üppigkeit des Weltlebens

und seiner sinnlichen Lockungen lag mir

im Wesen. Die Zeit der Reife, der Ruhe,

des Seelenfriedens ist nun gekommen;

oben an der Decke hängt die Frucht, fern

liegt und versunken alle Unrast des locken-

den Blutes. Vorbei! Vorüber und ab-

getan! Aber doch nicht verleugnet. In

der sonnigen Stille ist kein Raum für-

dumpfe, weltfeindliche, asketisch düstere,

lebensfeindliche Gedanken. Lichter Schein

der ewigen Sonne erfüllt das Gemach,

bis ins Gebälk der Decke freundlichen Schimmer breitend. Nie ist der tiefe

Frieden eines Herzens schöner gestaltet worden.

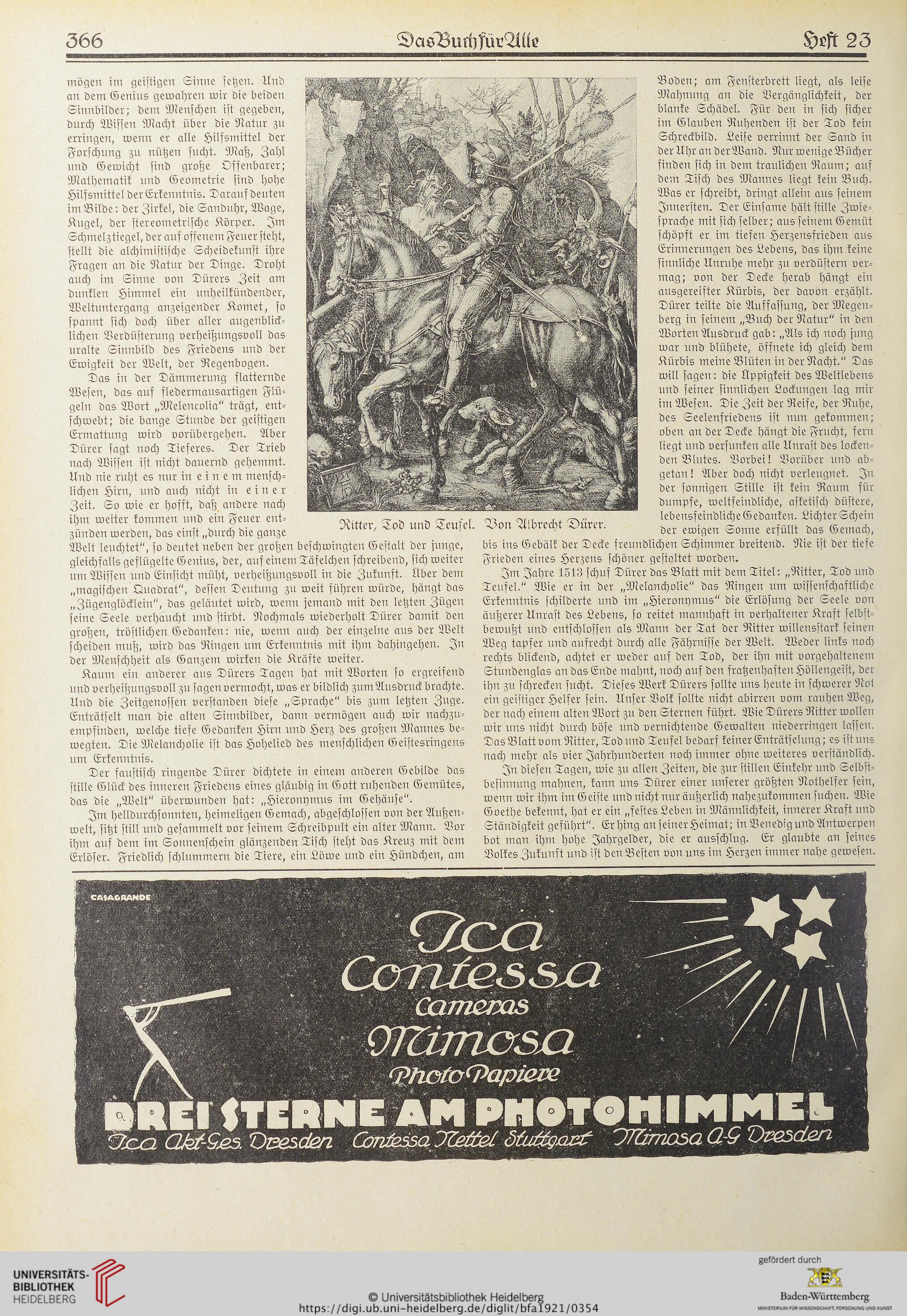

Im Jahre 1513 schuf Dürer das Blatt mit dem Titel: „Ritter, Tod und

Teufel." Wie er in der „Melancholie" das Ringen um wissenschaftliche

Erkenntnis schilderte und im „Hieronymus" die Erlösung der Seele von

äußerer Unrast des Lebens, so reitet mannhaft in verhaltener Kraft selbst-

bewußt uud entschlossen als Mann der Tat der Ritter willensstark seinen

Weg tapfer und aufrecht durch alle Fährnisse der Welt. Weder links noch

rechts blickend, achtet er weder auf den Tod, der ihn mit vorgehaltenem

Stundenglas an das Ende mahnt, noch auf den fratzenhaften Höllengeist, der

ihn zu schrecken sucht. Dieses Werk Dürers sollte uns heute in schwerer Nol

ein geistiger Helfer sein. Unser Volk sollte nicht abirren vom rauhen Weg,

der nach einem alten Wort zu den Sternen führt. Wie Dürers Ritter wollen

wir uns nicht durch böse und vernichtende Gewalten niederringen lassen.

Das Blatt vom Ritter, Tod und Teufel bedarf keiner Enträtselung; es ist uns

nach mehr als vier Jahrhunderten noch immer ohne weiteres verständlich.

In diesen Tagen, wie zu allen Zeiten, die zur stillen Einkehr und Selbst-

besinnung mahnen, kann uns Dürer einer unserer größten Nothelfer sein,

wenn wir ihm im Geiste und nicht nur äußerlich nahezukommen suchen. Wie

Goethe bekennt, hat er ein „festes Leben in Männlichkeit, innerer Kraft und

Ständigkeit geführt". Er hing an seiner Heimat; in Venedig uud Antwerpen

bot man ihm hohe Fahrgelder, die er ausschlug. Er glaubte an seines

Volkes Zukunft und ist den Besten von uns im Herzen immer nahe gewesen.

Ritter, Tod und Teufel. Von Albrecht Dürer.

DasBuchfürAlle

Heft 23

mögen im geistigen Sinne setzen. Und

an dem Genius gewahren wir die beiden

Sinnbilder; dein Menschen ist gegeben,

durch Wissen Macht über die Natur zu

erringen, wenn er alle Hilfsmittel der

Forschung zu nützen sucht. Matz, Zahl

und Gewicht sind grotze Offenbarer;

Mathematik und Geometrie sind hohe

Hilfsmittel der Erkenntnis. Darauf deuten

im Bilde: der Zirkel, die Sanduhr, Wage,

Kugel, der stereometrische Körper. Im

Schmelztiegel, der auf offenem Feuer steht,

stellt die alchimistische Scheidekunst ihre

Fragen an die Natur der Dinge. Droht

auch im Sinne von Dürers Zeit am

dunklen Himmel ein unheilkündender,

Weltuntergang anzeigender Komet, so

spannt sich doch über aller augenblick-

lichen Verdüsterung verheißungsvoll das

uralte Sinnbild des Friedens und der

Ewigkeit der Welt, der Regenbogen.

Das in der Dämmerung flatternde

Wesen, das auf fledermausartigen Flü-

geln das Wort „Melencolia" trägt, ent-

schwebt; die bange Stunde der geistigen

Ermattung wird vorübergehen. Aber

Dürer sagt noch Tieferes. Der Trieb

nach Wissen ist nicht dauernd gehemmt.

Und nie ruht es nur in einem mensch-

lichen Hirn, und auch nicht in einer

Zeit. So wie er hofft, datz andere nach

ihm weiter kommen und ein Feuer ent-

zündenwerden, das einst „durch die ganze

Welt leuchtet", so deutet neben der großen beschwingten Gestalt der junge,

gleichfalls geflügelte Genius, der, auf einem Täfelchen schreibend, sich weiter

um Wissen und Einsicht müht, verheißungsvoll in die Zukunft. Uber dem

„magischen Quadrat", dessen Deutung zu weit führen würde, hängt das

„Zügenglöcklein", das geläutet wird, wenn jemand mit den letzten Zügen

seine Seele verhaucht uud stirbt. Nochmals wiederholt Dürer damit den

großen, tröstlichen Gedanken: nie, wenn auch der einzelne aus der Welt

scheiden mutz, wird das Ringen um Erkenntnis mit ihm dahingehen. In

der Menschheit als Ganzem wirken die Kräfte weiter.

Kaum ein anderer aus Dürers Tagen hat mit Worten so ergreifend

uud verheißungsvoll zu sagen vermocht, was er bildlich zum Ausdruck brachte.

Und die Zeitgenossen verstanden diese „Sprache" bis zum letzten Zuge.

Enträtselt man die alten Sinnbilder, dann vermögen auch wir nachzu-

empfinden, welche tiefe Gedanken Hirn und Herz des großen Mannes be-

wegten. Die Melancholie ist das Hohelied des menschlichen Eeistesringens

um Erkenntnis.

Der faustisch ringende Dürer dichtete in einem anderen Gebilde das

stille Glück des inneren Friedens eines gläubig in Gott ruhenden Gemütes,

das die „Welt" überwunden hat: „Hieronymus im Gehäuse".

Im helldurchsonnten, heimeligen Gemach, abgeschlossen von der Außen-

welt, sitzt still und gesammelt vor seinem Schreibpult eiu alter Maun. Vor

ihm auf dem im Sonnenschein glänzenden Tisch steht das Kreuz mit dem

Erlöser. Friedlich schlummern die Tiere, ein Löwe und ein Hündchen, am

Boden; am Fensterbrett liegt, als leise

Mahnung an die Vergänglichkeit, der

blanke Schädel. Für den in sich sicher

im Glauben Ruhenden ist der Tod kein

Schreckbild. Leise verrinnt der Sand in

der Uhr an derWand. Nur wenige Bücher

finden sich in dem traulichen Raum; auf

dem Tisch des Mannes liegt kein Buch.

Was er schreibt, dringt allein aus seinem

Innersten. Der Einsame hält stille Zwie-

sprache mit sich selber; aus seinem Gemüt

schöpft er im tiefen Herzensfrieden aus

Erinnerungen des Lebens, das ihm keine

sinnliche Unruhe mehr zu verdüstern ver-

mag; von der Decke herab hängt ein

ausgereister Kürbis, der davon erzählt.

Dürer teilte die Auffassung, der Megen-

berg in seinem „Buch der Natur" in den

Worten Ausdruck gab: „Als ich uoch jung

war und blühete, öffnete ich gleich dem

Kürbis meine Blüten in der Nacht." Das

will sagen: die Üppigkeit des Weltlebens

und seiner sinnlichen Lockungen lag mir

im Wesen. Die Zeit der Reife, der Ruhe,

des Seelenfriedens ist nun gekommen;

oben an der Decke hängt die Frucht, fern

liegt und versunken alle Unrast des locken-

den Blutes. Vorbei! Vorüber und ab-

getan! Aber doch nicht verleugnet. In

der sonnigen Stille ist kein Raum für-

dumpfe, weltfeindliche, asketisch düstere,

lebensfeindliche Gedanken. Lichter Schein

der ewigen Sonne erfüllt das Gemach,

bis ins Gebälk der Decke freundlichen Schimmer breitend. Nie ist der tiefe

Frieden eines Herzens schöner gestaltet worden.

Im Jahre 1513 schuf Dürer das Blatt mit dem Titel: „Ritter, Tod und

Teufel." Wie er in der „Melancholie" das Ringen um wissenschaftliche

Erkenntnis schilderte und im „Hieronymus" die Erlösung der Seele von

äußerer Unrast des Lebens, so reitet mannhaft in verhaltener Kraft selbst-

bewußt uud entschlossen als Mann der Tat der Ritter willensstark seinen

Weg tapfer und aufrecht durch alle Fährnisse der Welt. Weder links noch

rechts blickend, achtet er weder auf den Tod, der ihn mit vorgehaltenem

Stundenglas an das Ende mahnt, noch auf den fratzenhaften Höllengeist, der

ihn zu schrecken sucht. Dieses Werk Dürers sollte uns heute in schwerer Nol

ein geistiger Helfer sein. Unser Volk sollte nicht abirren vom rauhen Weg,

der nach einem alten Wort zu den Sternen führt. Wie Dürers Ritter wollen

wir uns nicht durch böse und vernichtende Gewalten niederringen lassen.

Das Blatt vom Ritter, Tod und Teufel bedarf keiner Enträtselung; es ist uns

nach mehr als vier Jahrhunderten noch immer ohne weiteres verständlich.

In diesen Tagen, wie zu allen Zeiten, die zur stillen Einkehr und Selbst-

besinnung mahnen, kann uns Dürer einer unserer größten Nothelfer sein,

wenn wir ihm im Geiste und nicht nur äußerlich nahezukommen suchen. Wie

Goethe bekennt, hat er ein „festes Leben in Männlichkeit, innerer Kraft und

Ständigkeit geführt". Er hing an seiner Heimat; in Venedig uud Antwerpen

bot man ihm hohe Fahrgelder, die er ausschlug. Er glaubte an seines

Volkes Zukunft und ist den Besten von uns im Herzen immer nahe gewesen.

Ritter, Tod und Teufel. Von Albrecht Dürer.