Mannigfaltiges

Die Wiederkehr des Gleichen. — Ties im Wesen des Menschen be-

gründet ist der Trieb, durch äußerliche Veränderungen und Zutaten an

seinem Körper ein eindrucksvolleres, bedeutenderes Ansehen zu erlangen.

Der sonst nackt gehende Wilde beschmiert seinen Leib mit Farben und

behängt sich mit allerlei Kram, Muscheln, Tierzähnen und Vogelfedern.

Sein Vermögen trägt er in Form von Metallringen am Leibe und belastet

seine Frau damit. So kann jeder andere sehen, daß er ein reicher Mann ist.

Zu allen Zeiten und bei allen Völkern war man in Perioden zunehmender

Wohlhabenheit darauf aus, äußerlich zu zeigen, daß man kein armer Teufel

war. Je weniger man als Mensch war, umso mehr suchte man sich

durch Aufputz auszuzeichnen, von der Überzeugung durchdrungen: „Klei-

der machen Leute". Wohlbemerkt Leute, nicht Menschen! Man

protzte auf und tat sich mit allen erdenklichen Mitteln hervor. Sobald

sich im Mittelalter größerer Reichtum in den Städten erwerben ließ,

machte sich die Putzsucht in lächerlicher und aufdringlicher Weise bemerkbar.

Alt sind die Klagen über Hoffart und Hinausstreben über den Stand und

den Hang zu modischer Prachtentfaltung in Tracht und Kleidung bei allen

Volksschichten. Im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert erließen

die Stadträte Kleiderordnungen und belegten allen unnützen Aufwand

der Mode mit Strafen. Um 1450 kamen in deutschen Städten unförmlich

lange Schnabelschuhe auf. Man zeigte damit, daß man „auf großem Fuß

lebte" — woher denn auch diese Redensart stammt. Da trotz aller Verbote

dieser Unfug kein Ende nehmen wollte, erhielt der Henker den Auftrag,

die Schnäbel dieser Schuhe mit dem Beil abzuschlagen. Auch schamlose

Betonung gewisser Körperteile wurde Mode, und die Ratsverordneten

belegten diese „schandbare und lästerliche Übung" abermals mit Strafen.

Das sinnliche Element kehrte im Laufe der Zeit in der Mode immer

aufdringlicher wieder und reizte den Zorn derer, die diesen „Unfug

zuchtlos, unehrbar und empörend" nannten. Als die Frauen im fünf-

zehnten Jahrhundert Busen und Nacken weitgehend entblößten, zwang

man sie, den gesetzwidrigen Ausschnitt mit einem Halstuch zu bedecken.

Wer sich dagegen verging, wurde vom Büttel von der Straße entfernt

und bestraft.

Nach dem „fußfreien" Rock bescherte uns die letzte Mode das kurze

Babykleid, das nun auch ältere Semester tragen, im Glauben, dadurch

nicht etwa albern, abstoßend und widerwärtig, sondern jugendlich und an-

ziehend zu wirken. Daß dabei die rhachitischen Fußgelenke und die zuvor

unsichtbaren X- und O-Beine deutlich erkennbar werden, macht dem nur

allzu harmlos der Mode folgenden schöneren Geschlecht offenbar keine

Sorgen. Und doch täten Tausende gut daran, den Rock möglichst lang zu

tragen, um ihre Gebresten so gut wie möglich zu verbergen.

In Budapest hat man nun den kurzen Kinderröckchen den Krieg an-

gesagt. Der Verband ungarischer Frauenvereine beschloß, zur Hebung der

Sittlichkeit von der Landesregierung zu verlangen, daß die Polizisten

beauftragt werden, jene Mädchen und Frauen, die zu kurze Röcke tragen,

von der Straße abzuführen. Die Polizisten sollen mit Stöcken ausgerüstet

werden, die in Zentimeter eingeteilt sind, und sie sollen alle Frauen, deren

Röcke höher als fünfundzwanzig Zentimeter über dem Absatz beginnen,

wegen gröblicher Verletzung des Schamgefühls notieren. Weiterhin

fordert der Verband der Frauenvereine dazu auf, alle Männer gesellschaft-

lich rücksichtslos zu boykottieren, die mit Frauen in kurzen Röcken verkehren

Damit sind wir wieder einmal bei Zuständen angelangt, die in vergangenen

Jahrhunderten Ärgernis erregten. Und auch die Forderungen, Geschmack-

losigkeiten abzustellen, sind nicht neu. E. Kam.

Logogriph.

Daß ich ein guter Bruder bin,

Bezweifelte noch keiner.

Setz' rasch ein „G" als Anfang hin.

Und du bedienst dich meiner.

Auslösung folgt im nächsten Heft.

M.P.

Silbenrätsel.

Aus den Silben an, bal, ber, dri, el, en, selb, gon,

lau, ni, ni, o, oh, re, ri, ve, zi sind sechs Wörter nach-

stehender Bedeutung zu bilden: t. Stadt an der Oder,

2. Pflanze, ll. Stadt im Rheinland, 4. historischer Römer,

8. nordamerikanifcher Unionstaat, 6. Stadt desAltertums.

Die beiden Reihen der Anfangs- und Endbuchstaben,

beide von oben nach unten gelesen, ergeben die Titel

zweier Opern. Alfred Leske.

Auflösung folgt im nächsten Heft.

Rätsel.

Nun ratet, was ist das?

Ein Spiegel ohne Rahmen und Glas.

Habt ihr ein ehrlich' 'Angesicht,

Schaut herzhaft drein, ihr seht euch nicht/

Drin sieht sich nur ein Bösewicht.

Und sieht er sich, dann laus: er iort,

Und stiehl an einen andern Ort/

Auch schaut er nie daheim hinein.

Er muß auf einer Reise fein. I. P. H—l.

Auslösung folgt im nächsten Heft.

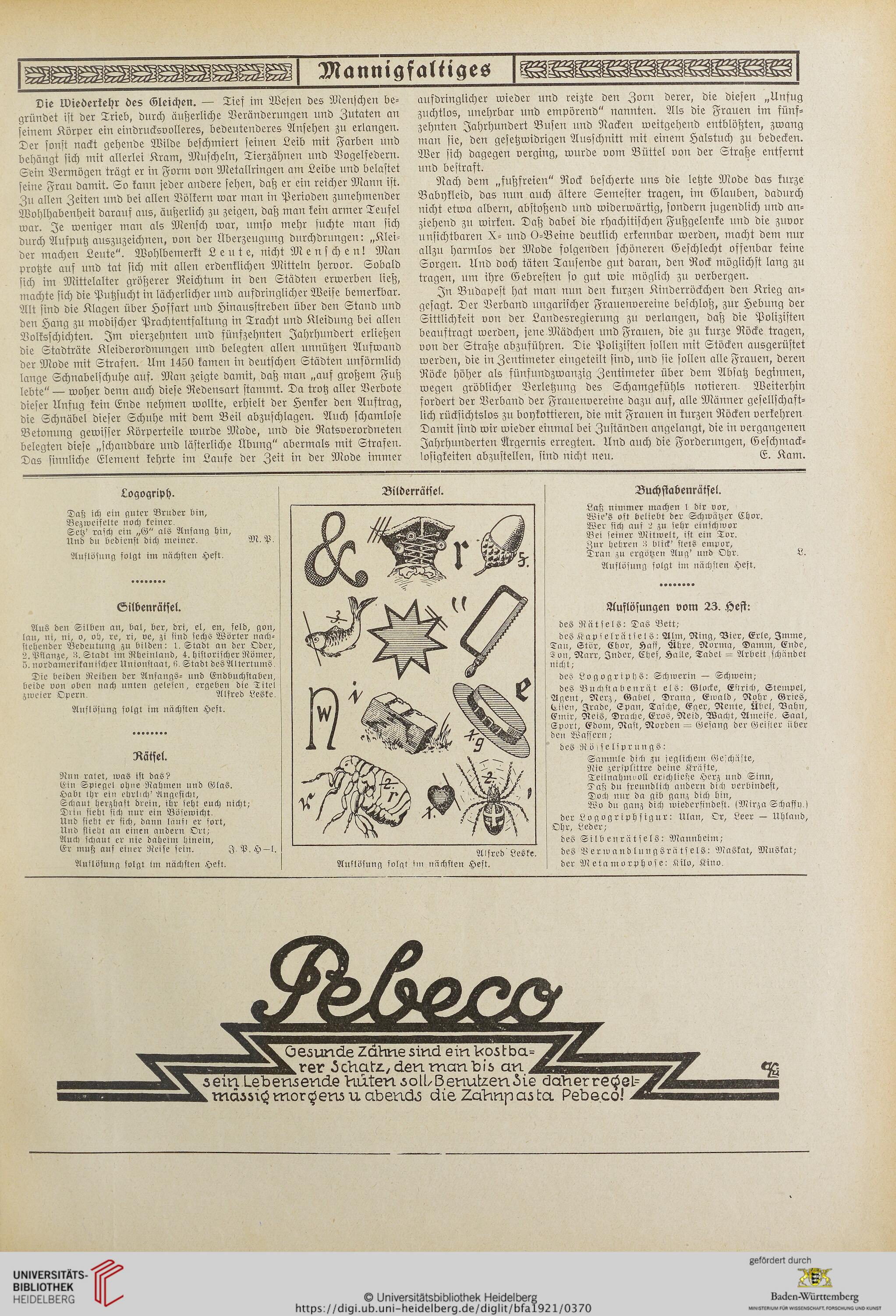

Bilderrätsel.

Alfred Leske.

Auflösung folgt im nächsten Heft.

Buchstabenrätsel.

Laß nimmer machen l dir vor,

Wie's ost beliebt der Schwätzer Chor.

Wer sich auf 2 zu sehr einschwor

Bei seiner Mitwelt, ist ein Tor.

Zur hehren 3 blick' stets empor,

Dran zu ergötzen Äug' und Ohr.

Auflösung folgt im nächsten Heft.

L.

Auflösungen vom 23. Hest:

des Rätsels: Das Bett/

des Kap > elrä ti'el s: Alm, Ring, Bier, Erle, Imme,

Tau, Stör, Chor, Haff, Ähre, Norma, Damm, Ende,

Son, Narr, Inder, Chef, Halle, Tadel — Arbeit schändet

nicht/

des Logogriphs: Schwerin — Schwein/

des Buchstabenrät els: Glocke, Ellrich, Stempel,

Agent, Nerz, Gabel, Drang, Ewald, Rohr, Gries,

Eisen, Irade, Span, Tasche, Eger, Rente, Übel, Bahn,

Emir, Reis, Drache, Croß, Neid, Wacht, Ämeise, Saal,

Sport, Edom, Rast, Norden — Gesang der Geister über

den Wassern/

des Rösselsprungs:

Sammle dich zu jeglichem Geschäfte,

Nie zeriplittre deine Kräfte,

Teilnahmooll erschließe Herz und Sinn,

Daß du freundlich andern dich verbindest,

Doch nur da gib ganz dich hin,

Wo du ganz dich wiederfindest. (Mirza Schaffy.j

der Logogriphfigur: Ulan, Or, Leer — Uhland,

Ohr, Leder/

des Silbenrätsels: Mannheim/

des Verwandlungsrätsels: Maskat, Muskat/

der Metamorphose: Kilo, Kino.

5inä ein KOLtsda-

rsr ä äsn nian v iL an

sein. Vinten2O^/lZsn-u.t^en.äie

rnäLLiH nüOrHsnz iT adencZZ Qä tici. M»«

Die Wiederkehr des Gleichen. — Ties im Wesen des Menschen be-

gründet ist der Trieb, durch äußerliche Veränderungen und Zutaten an

seinem Körper ein eindrucksvolleres, bedeutenderes Ansehen zu erlangen.

Der sonst nackt gehende Wilde beschmiert seinen Leib mit Farben und

behängt sich mit allerlei Kram, Muscheln, Tierzähnen und Vogelfedern.

Sein Vermögen trägt er in Form von Metallringen am Leibe und belastet

seine Frau damit. So kann jeder andere sehen, daß er ein reicher Mann ist.

Zu allen Zeiten und bei allen Völkern war man in Perioden zunehmender

Wohlhabenheit darauf aus, äußerlich zu zeigen, daß man kein armer Teufel

war. Je weniger man als Mensch war, umso mehr suchte man sich

durch Aufputz auszuzeichnen, von der Überzeugung durchdrungen: „Klei-

der machen Leute". Wohlbemerkt Leute, nicht Menschen! Man

protzte auf und tat sich mit allen erdenklichen Mitteln hervor. Sobald

sich im Mittelalter größerer Reichtum in den Städten erwerben ließ,

machte sich die Putzsucht in lächerlicher und aufdringlicher Weise bemerkbar.

Alt sind die Klagen über Hoffart und Hinausstreben über den Stand und

den Hang zu modischer Prachtentfaltung in Tracht und Kleidung bei allen

Volksschichten. Im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert erließen

die Stadträte Kleiderordnungen und belegten allen unnützen Aufwand

der Mode mit Strafen. Um 1450 kamen in deutschen Städten unförmlich

lange Schnabelschuhe auf. Man zeigte damit, daß man „auf großem Fuß

lebte" — woher denn auch diese Redensart stammt. Da trotz aller Verbote

dieser Unfug kein Ende nehmen wollte, erhielt der Henker den Auftrag,

die Schnäbel dieser Schuhe mit dem Beil abzuschlagen. Auch schamlose

Betonung gewisser Körperteile wurde Mode, und die Ratsverordneten

belegten diese „schandbare und lästerliche Übung" abermals mit Strafen.

Das sinnliche Element kehrte im Laufe der Zeit in der Mode immer

aufdringlicher wieder und reizte den Zorn derer, die diesen „Unfug

zuchtlos, unehrbar und empörend" nannten. Als die Frauen im fünf-

zehnten Jahrhundert Busen und Nacken weitgehend entblößten, zwang

man sie, den gesetzwidrigen Ausschnitt mit einem Halstuch zu bedecken.

Wer sich dagegen verging, wurde vom Büttel von der Straße entfernt

und bestraft.

Nach dem „fußfreien" Rock bescherte uns die letzte Mode das kurze

Babykleid, das nun auch ältere Semester tragen, im Glauben, dadurch

nicht etwa albern, abstoßend und widerwärtig, sondern jugendlich und an-

ziehend zu wirken. Daß dabei die rhachitischen Fußgelenke und die zuvor

unsichtbaren X- und O-Beine deutlich erkennbar werden, macht dem nur

allzu harmlos der Mode folgenden schöneren Geschlecht offenbar keine

Sorgen. Und doch täten Tausende gut daran, den Rock möglichst lang zu

tragen, um ihre Gebresten so gut wie möglich zu verbergen.

In Budapest hat man nun den kurzen Kinderröckchen den Krieg an-

gesagt. Der Verband ungarischer Frauenvereine beschloß, zur Hebung der

Sittlichkeit von der Landesregierung zu verlangen, daß die Polizisten

beauftragt werden, jene Mädchen und Frauen, die zu kurze Röcke tragen,

von der Straße abzuführen. Die Polizisten sollen mit Stöcken ausgerüstet

werden, die in Zentimeter eingeteilt sind, und sie sollen alle Frauen, deren

Röcke höher als fünfundzwanzig Zentimeter über dem Absatz beginnen,

wegen gröblicher Verletzung des Schamgefühls notieren. Weiterhin

fordert der Verband der Frauenvereine dazu auf, alle Männer gesellschaft-

lich rücksichtslos zu boykottieren, die mit Frauen in kurzen Röcken verkehren

Damit sind wir wieder einmal bei Zuständen angelangt, die in vergangenen

Jahrhunderten Ärgernis erregten. Und auch die Forderungen, Geschmack-

losigkeiten abzustellen, sind nicht neu. E. Kam.

Logogriph.

Daß ich ein guter Bruder bin,

Bezweifelte noch keiner.

Setz' rasch ein „G" als Anfang hin.

Und du bedienst dich meiner.

Auslösung folgt im nächsten Heft.

M.P.

Silbenrätsel.

Aus den Silben an, bal, ber, dri, el, en, selb, gon,

lau, ni, ni, o, oh, re, ri, ve, zi sind sechs Wörter nach-

stehender Bedeutung zu bilden: t. Stadt an der Oder,

2. Pflanze, ll. Stadt im Rheinland, 4. historischer Römer,

8. nordamerikanifcher Unionstaat, 6. Stadt desAltertums.

Die beiden Reihen der Anfangs- und Endbuchstaben,

beide von oben nach unten gelesen, ergeben die Titel

zweier Opern. Alfred Leske.

Auflösung folgt im nächsten Heft.

Rätsel.

Nun ratet, was ist das?

Ein Spiegel ohne Rahmen und Glas.

Habt ihr ein ehrlich' 'Angesicht,

Schaut herzhaft drein, ihr seht euch nicht/

Drin sieht sich nur ein Bösewicht.

Und sieht er sich, dann laus: er iort,

Und stiehl an einen andern Ort/

Auch schaut er nie daheim hinein.

Er muß auf einer Reise fein. I. P. H—l.

Auslösung folgt im nächsten Heft.

Bilderrätsel.

Alfred Leske.

Auflösung folgt im nächsten Heft.

Buchstabenrätsel.

Laß nimmer machen l dir vor,

Wie's ost beliebt der Schwätzer Chor.

Wer sich auf 2 zu sehr einschwor

Bei seiner Mitwelt, ist ein Tor.

Zur hehren 3 blick' stets empor,

Dran zu ergötzen Äug' und Ohr.

Auflösung folgt im nächsten Heft.

L.

Auflösungen vom 23. Hest:

des Rätsels: Das Bett/

des Kap > elrä ti'el s: Alm, Ring, Bier, Erle, Imme,

Tau, Stör, Chor, Haff, Ähre, Norma, Damm, Ende,

Son, Narr, Inder, Chef, Halle, Tadel — Arbeit schändet

nicht/

des Logogriphs: Schwerin — Schwein/

des Buchstabenrät els: Glocke, Ellrich, Stempel,

Agent, Nerz, Gabel, Drang, Ewald, Rohr, Gries,

Eisen, Irade, Span, Tasche, Eger, Rente, Übel, Bahn,

Emir, Reis, Drache, Croß, Neid, Wacht, Ämeise, Saal,

Sport, Edom, Rast, Norden — Gesang der Geister über

den Wassern/

des Rösselsprungs:

Sammle dich zu jeglichem Geschäfte,

Nie zeriplittre deine Kräfte,

Teilnahmooll erschließe Herz und Sinn,

Daß du freundlich andern dich verbindest,

Doch nur da gib ganz dich hin,

Wo du ganz dich wiederfindest. (Mirza Schaffy.j

der Logogriphfigur: Ulan, Or, Leer — Uhland,

Ohr, Leder/

des Silbenrätsels: Mannheim/

des Verwandlungsrätsels: Maskat, Muskat/

der Metamorphose: Kilo, Kino.

5inä ein KOLtsda-

rsr ä äsn nian v iL an

sein. Vinten2O^/lZsn-u.t^en.äie

rnäLLiH nüOrHsnz iT adencZZ Qä tici. M»«