f-X WEiNr.iE^l,

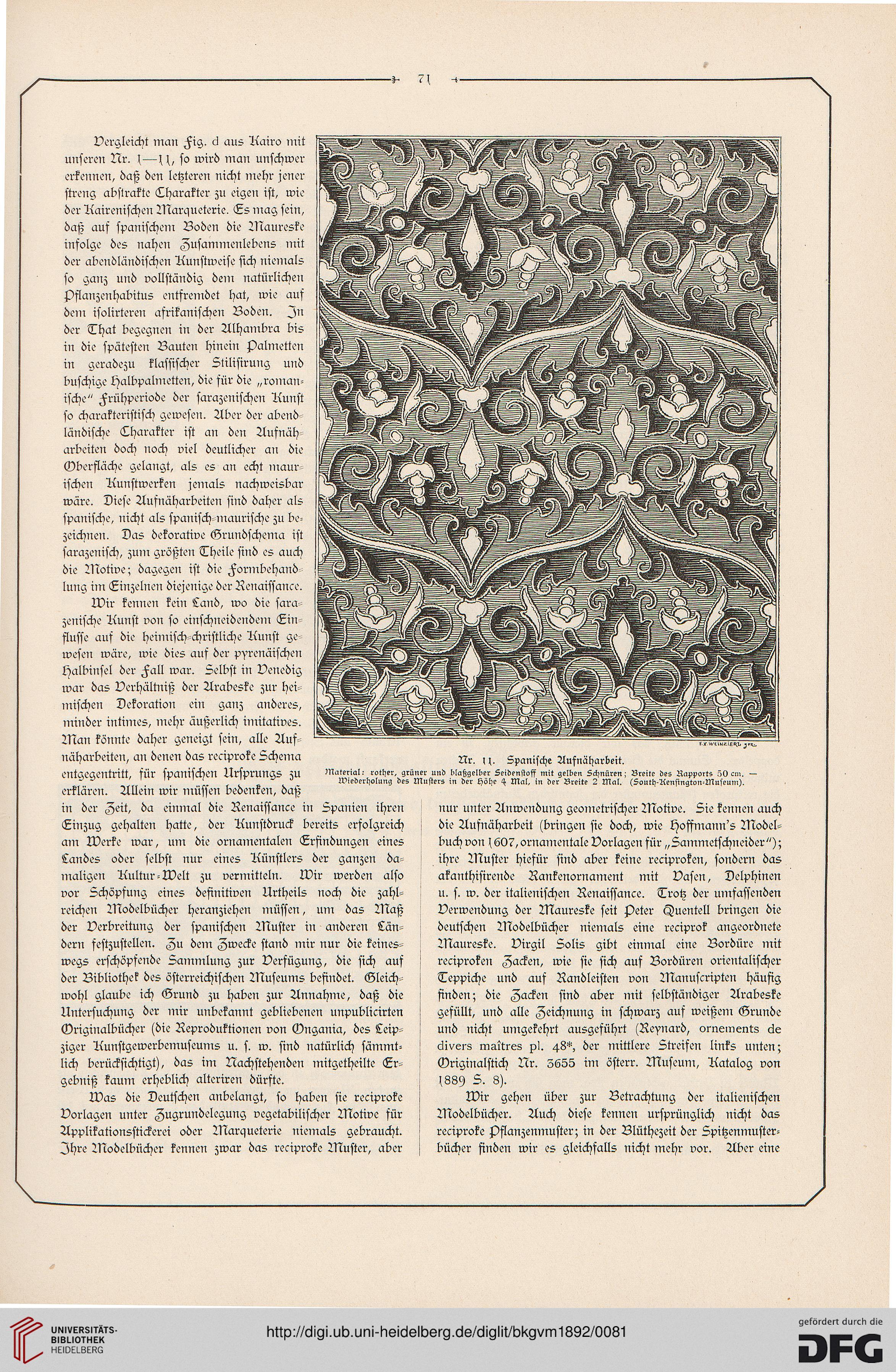

Nr. \ \. Spanische Aufnäharbeit.

Material: rother, grüner und blaßgelber Seidenstoff mit gelben Schnüren; Breite des Rapports 50 cm. —

Wiederholung des Musters in der höbe $ Mal, in der Breite 2 Mal. (South-Aensington-Museum).

Vergleicht man Fig. 6 aus Kairo mit

unseren Nr. s—so wird man unschwer

erkennen, daß den letzteren nicht mehr jener

streng abstrakte Eharakter zu eigen ist, wie

der Kairenischen Marqueterie. Es mag sein,

daß aus spanischem Boden die Maureske

insolge des nahen Zusammenlebens mit

der abendländischen Kunstweise sich niemals

so ganz und vollständig dein natürlichen

Pflanzenhabitus entfremdet hat, wie aus

dem isolirteren afrikanischen Boden, In

der Thal begegnen in der Alhambra bis

in die spätesten Bauten hinein Palmetten

in geradezu klassischer Stilisirung und

buschige chalbpalmetten, die für die „roman-

ische" Frühperiode der sarazenischen Kunst

so charakteristisch gewesen. Aber der abend-

ländische Eharakter ist an den Aufnäh-

arbeiten doch noch viel deutlicher an die

Mberfläche gelangt, als es an echt maur-

ischen Kunstwerken jemals nachweisbar

wäre. Diese Aufnäharbeiten sind daher als

spanische, nicht als spanisch-maurische zu be-

zeichnen. Das dekorative Grundschema ist

sarazenisch, zum größten Theile sind es auch

die Motive; dagegen ist die Formbehand

lung iin Einzelnen diejenige der Renaissance.

Wir kennen kein Land, wo die sara-

zenische Kunst von so einschneidendem Ein

flusse aus die heimisch-christliche Kunst ge-

wesen wäre, wie dies auf der pyrenäischen

Halbinsel der Fall war. Selbst in Venedig

war das Verhältnis; der Arabeske zur hei-

inischen Dekoration ein ganz anderes,

minder intimes, inehr äußerlich imitatives.

Man könnte daher geneigt sein, alle Auf-

näharbeiten, an denen das reciproke Schema

entgegentritt, für spanischen Ursprungs zu

erklären. Allein wir müssen bedenken, daß

in der Zeit, da einmal die Renaissance in Spanien ihren

Einzug gehalten hatte, der Kunstdruck bereits erfolgreich

am Werke war, um die ornamentalen Erfindungen eines

Landes oder selbst nur eines Künstlers der ganzen da

maligen Kultur-Welt zu vermitteln. Wir werden also

vor Schöpfung eines definitiven Urtheils noch die zahl-

reichen Modelbücher heranziehen müssen, um das Maß

der Verbreitung der spanischen Muster in anderen Län

dern festzustellen. Zu dem Zwecke stand inir nur die keines-

wegs erschöpfende Sammlung zur Verfügung, die sich auf

der Bibliothek des österreichischen Museums befindet. Gleich

wohl glaube ich Grund zu haben zur Annahme, daß die

Untersuchung der mir unbekannt gebliebenen unpublicirten

Griginalbücher (die Reproduktionen von Vngania, des Leip

ziger Kunstgewerbemuseums u. s. w. sind natürlich sämmt-

lich berücksichtigt), das im Nachstehenden mitgetheilte Er-

gcbniß kann; erheblich alteriren dürste.

Was die Deutschen anbelangt, so haben sie reciproke

Vorlagen unter Zugrundelegung vegetabilischer Motive für

Applikationsstickerei oder Marqueterie niemals gebraucht.

Ihre Modelbücher kennen zwar das reciproke Muster, aber

nur unter Anwendung geometrischer Motive. Sie kennen auch

die Aufnäharbeit (bringen sie doch, wie poffmann's Model-

buch von f 607, ornamentale Vorlagen für „Sammetschneider");

ihre Muster hiefür sind aber keine reciproken, sondern das

akanthisirende Rankenornament mit Vasen, Delphinen

u. s. w. der italienischen Renaissance. Trotz der umfassenden

Verwendung der Maureske seit Peter Quentel! bringen die

deutschen Modelbücher niemals eine reciprok angeordnete

Maureske. Virgil Solls gibt einmal eine Bordüre mit

reciproken Zacken, wie sie sich auf Bordüren orientalischer

Teppiche und auf Randleisten von Manuscripten häufig

finden; die Zacken sind aber mit selbständiger Arabeske

gefüllt, und alle Zeichnung in schwarz aus weißem Grunde

und nicht umgekehrt ausgeführt (Reynard, ornements de

divers maitres pl. 48*, der mittlere Streifen links unten;

Vriginalstich Nr. 5655 im österr. Museum, Katalog von

1889 S. 8).

Wir gehen über zur Betrachtung der italienischen

Modelbücher. Auch diese kennen ursprünglich nicht das

reciproke Pflanzenmuster; in der Blüthezeit der Spitzenmuster-

bücher finden wir cs gleichfalls nicht mehr vor. Aber eine

Nr. \ \. Spanische Aufnäharbeit.

Material: rother, grüner und blaßgelber Seidenstoff mit gelben Schnüren; Breite des Rapports 50 cm. —

Wiederholung des Musters in der höbe $ Mal, in der Breite 2 Mal. (South-Aensington-Museum).

Vergleicht man Fig. 6 aus Kairo mit

unseren Nr. s—so wird man unschwer

erkennen, daß den letzteren nicht mehr jener

streng abstrakte Eharakter zu eigen ist, wie

der Kairenischen Marqueterie. Es mag sein,

daß aus spanischem Boden die Maureske

insolge des nahen Zusammenlebens mit

der abendländischen Kunstweise sich niemals

so ganz und vollständig dein natürlichen

Pflanzenhabitus entfremdet hat, wie aus

dem isolirteren afrikanischen Boden, In

der Thal begegnen in der Alhambra bis

in die spätesten Bauten hinein Palmetten

in geradezu klassischer Stilisirung und

buschige chalbpalmetten, die für die „roman-

ische" Frühperiode der sarazenischen Kunst

so charakteristisch gewesen. Aber der abend-

ländische Eharakter ist an den Aufnäh-

arbeiten doch noch viel deutlicher an die

Mberfläche gelangt, als es an echt maur-

ischen Kunstwerken jemals nachweisbar

wäre. Diese Aufnäharbeiten sind daher als

spanische, nicht als spanisch-maurische zu be-

zeichnen. Das dekorative Grundschema ist

sarazenisch, zum größten Theile sind es auch

die Motive; dagegen ist die Formbehand

lung iin Einzelnen diejenige der Renaissance.

Wir kennen kein Land, wo die sara-

zenische Kunst von so einschneidendem Ein

flusse aus die heimisch-christliche Kunst ge-

wesen wäre, wie dies auf der pyrenäischen

Halbinsel der Fall war. Selbst in Venedig

war das Verhältnis; der Arabeske zur hei-

inischen Dekoration ein ganz anderes,

minder intimes, inehr äußerlich imitatives.

Man könnte daher geneigt sein, alle Auf-

näharbeiten, an denen das reciproke Schema

entgegentritt, für spanischen Ursprungs zu

erklären. Allein wir müssen bedenken, daß

in der Zeit, da einmal die Renaissance in Spanien ihren

Einzug gehalten hatte, der Kunstdruck bereits erfolgreich

am Werke war, um die ornamentalen Erfindungen eines

Landes oder selbst nur eines Künstlers der ganzen da

maligen Kultur-Welt zu vermitteln. Wir werden also

vor Schöpfung eines definitiven Urtheils noch die zahl-

reichen Modelbücher heranziehen müssen, um das Maß

der Verbreitung der spanischen Muster in anderen Län

dern festzustellen. Zu dem Zwecke stand inir nur die keines-

wegs erschöpfende Sammlung zur Verfügung, die sich auf

der Bibliothek des österreichischen Museums befindet. Gleich

wohl glaube ich Grund zu haben zur Annahme, daß die

Untersuchung der mir unbekannt gebliebenen unpublicirten

Griginalbücher (die Reproduktionen von Vngania, des Leip

ziger Kunstgewerbemuseums u. s. w. sind natürlich sämmt-

lich berücksichtigt), das im Nachstehenden mitgetheilte Er-

gcbniß kann; erheblich alteriren dürste.

Was die Deutschen anbelangt, so haben sie reciproke

Vorlagen unter Zugrundelegung vegetabilischer Motive für

Applikationsstickerei oder Marqueterie niemals gebraucht.

Ihre Modelbücher kennen zwar das reciproke Muster, aber

nur unter Anwendung geometrischer Motive. Sie kennen auch

die Aufnäharbeit (bringen sie doch, wie poffmann's Model-

buch von f 607, ornamentale Vorlagen für „Sammetschneider");

ihre Muster hiefür sind aber keine reciproken, sondern das

akanthisirende Rankenornament mit Vasen, Delphinen

u. s. w. der italienischen Renaissance. Trotz der umfassenden

Verwendung der Maureske seit Peter Quentel! bringen die

deutschen Modelbücher niemals eine reciprok angeordnete

Maureske. Virgil Solls gibt einmal eine Bordüre mit

reciproken Zacken, wie sie sich auf Bordüren orientalischer

Teppiche und auf Randleisten von Manuscripten häufig

finden; die Zacken sind aber mit selbständiger Arabeske

gefüllt, und alle Zeichnung in schwarz aus weißem Grunde

und nicht umgekehrt ausgeführt (Reynard, ornements de

divers maitres pl. 48*, der mittlere Streifen links unten;

Vriginalstich Nr. 5655 im österr. Museum, Katalog von

1889 S. 8).

Wir gehen über zur Betrachtung der italienischen

Modelbücher. Auch diese kennen ursprünglich nicht das

reciproke Pflanzenmuster; in der Blüthezeit der Spitzenmuster-

bücher finden wir cs gleichfalls nicht mehr vor. Aber eine