17

Leiningen, welche dieselbe nebst der Herr-

schaft Ilbenstadt heute noch inne hat. — Seit

dem 1. April 1886 ist Westerburg die Haupt-

stadt des Kreises Westerburg und als solche der

Sitz eines Landrats.

Nachdem wir so die Geschichte der Burg

und Stadt Westerburg betrachtet haben, wer-

fen wir zum Schluß noch einen Blick auf die

Burg selbst. Wie schon eingangs erwähnt, er-

hebt sich die Burg auf einem aus dem Schaf-

bachtal aufsteigenden Basaltfelsen — als mäch-

tiges Viereck. Sie war, besonders auf der

Ostseite, wo sich der Berg sanft in das Tal

herabsenkt, sehr stark befestigt; zwei große Vor-

höfe waren mit Türmen, Mauern und Pforten

sehr gut verwahrt und bildeten ein tüchtiges

Bollwerk, che man zur eigentlichen Burg ge-

langte. Die Burg zeigt keinen einheitlichen

Baustil. Der älteste Teil ist die Nordseite. Hier

hat sich der Bau in seiner ursprünglichen Ge-

stalt erhalten und schon manches Jahrhundert

den Stürmen und den Elementen getrotzt. Die

Säle und Gemächer dieses Teiles (der Nord-

seite) tragen ganz das Gepräge der byzantini-

schen Bauart des Nundbogenstils des zehnten

oder elften Jahrhunderts. Aus der ältesten Zeit

stammt auch der Bergfried, eine hohe Warte,

die getrennt von der Burg auf einem östlich

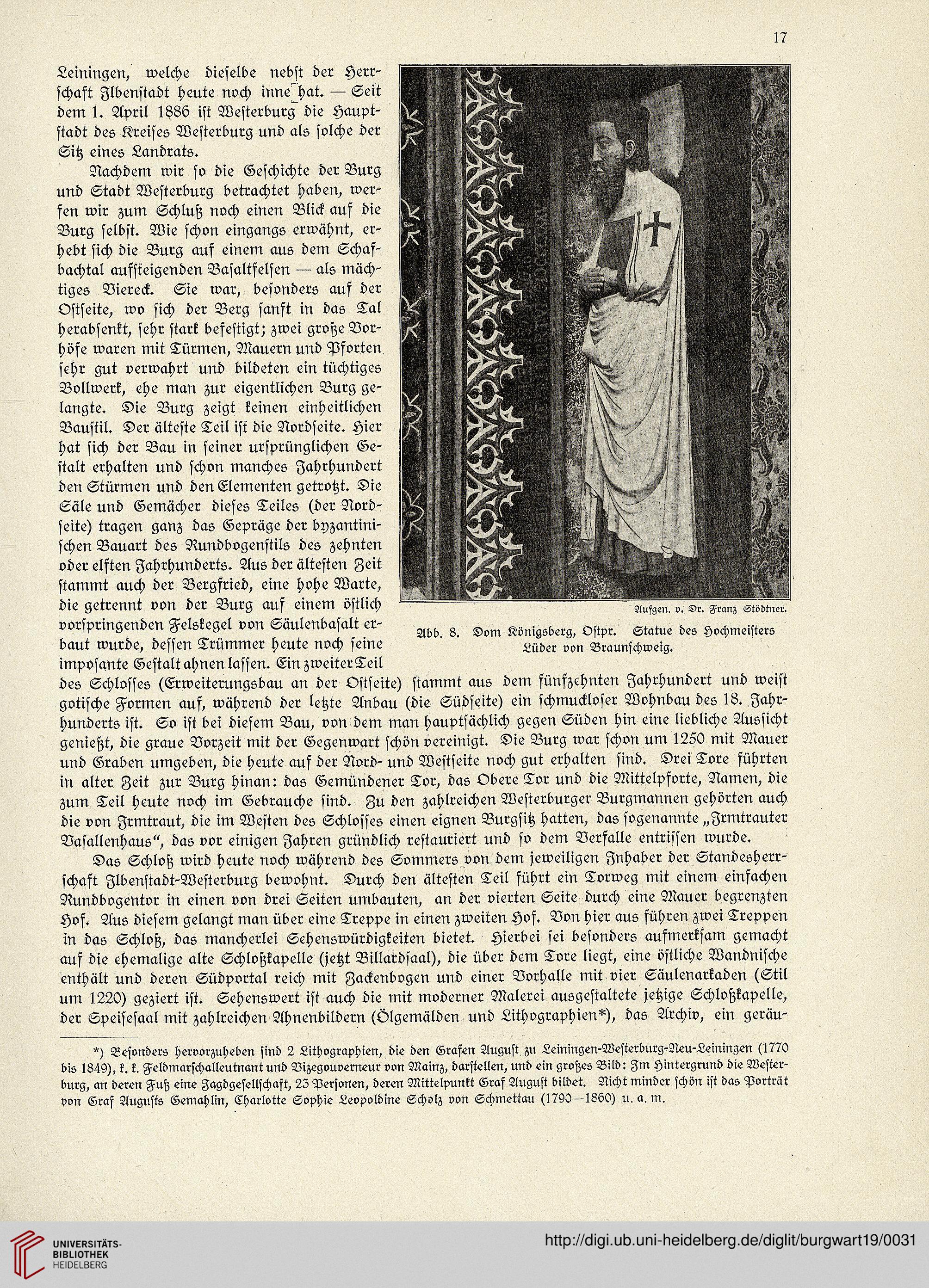

vorspringendcn Felskegel von Säulenbasalt er-

baut wurde, dessen Trümmer heute noch seine

imposante Gestalt ahnen lassen. Ein zweiter Teil

des Schlosses (Erweiterungsbau an der Ostseite) stammt aus dem fünfzehnten Jahrhundert und weist

gotische Formen auf, während der letzte Anbau (die Südseite) ein schmuckloser Wohnbau des 18. Jahr-

hunderts ist. So ist bei diesem Bau, von dem man hauptsächlich gegen Süden hin eine liebliche Aussicht

genießt, die graue Vorzeit mit der Gegenwart schön vereinigt. Die Burg war schon um 1250 mit Mauer

und Graben umgeben, die heute auf der Nord- und Westseite noch gut erhalten sind. Drei Tore führten

in alter Zeit zur Burg hinan: das Gemündener Tor, das Obere Tor und die Mittelpforte, Namen, die

zum Teil heute noch im Gebrauche sind. Zu den zahlreichen Westerburger Burgmannen gehörten auch

die von Irmtraut, die im Westen des Schlosses einen eignen Burgsitz hatten, das sogenannte „Irmtrauter

Vasallenhaus", das vor einigen Jahren gründlich restauriert und so dein Verfalle entrissen wurde.

Das Schloß wird heute noch während des Sommers von dem jeweiligen Inhaber der Standesherr-

schaft Ilbenstadt-Westerburg bewohnt. Durch den ältesten Teil führt ein Torweg mit einem einfachen

Rundbogentor in einen von drei Seiten umbauten, an der vierten Seite durch eine Mauer begrenzten

Hof. Aus diesem gelangt man über eine Treppe in einen zweiten Hof. Von hier aus führen zwei Treppen

in das Schloß, das mancherlei Sehenswürdigkeiten bietet. Hierbei sei besonders aufmerksam gemacht

auf die ehemalige alte Schloßkapelle (jetzt Billardsaal), die über dem Tore liegt, eine östliche Wandnische

enthält und deren Südportal reich mit Zackenbogen und einer Vorhalle mit vier Säulenarkaden (Stil

um 1220) geziert ist. Sehenswert ist auch die mit moderner Malerei ausgestaltete jetzige Schloßkapelle,

der Speisesaal mit zahlreichen Ahnenbildcrn (Ölgemälden und Lithographien*), das Archiv, ein geräu-

H Besonders hervorzuheben sind 2 Lithographien, die den Grafen August zu Leiningen-Westerburg-Neu-Leiningen (1770

bis 1849), k. k. Feldmarschalleutnant und Vizegouverneur von Mainz, darstellen, und ein großes Bild: Am Hintergrund die Wester-

burg, an deren Fuß eine Jagdgesellschaft, 23 Personen, deren Mittelpunkt Gras August bildet. Nicht minder schön ist das Porträt

von Graf Augusts Gemahlin, Charlotte Sophie Leopoldine Scholz von Schmettau (1792—1860) u. a. m.

Leiningen, welche dieselbe nebst der Herr-

schaft Ilbenstadt heute noch inne hat. — Seit

dem 1. April 1886 ist Westerburg die Haupt-

stadt des Kreises Westerburg und als solche der

Sitz eines Landrats.

Nachdem wir so die Geschichte der Burg

und Stadt Westerburg betrachtet haben, wer-

fen wir zum Schluß noch einen Blick auf die

Burg selbst. Wie schon eingangs erwähnt, er-

hebt sich die Burg auf einem aus dem Schaf-

bachtal aufsteigenden Basaltfelsen — als mäch-

tiges Viereck. Sie war, besonders auf der

Ostseite, wo sich der Berg sanft in das Tal

herabsenkt, sehr stark befestigt; zwei große Vor-

höfe waren mit Türmen, Mauern und Pforten

sehr gut verwahrt und bildeten ein tüchtiges

Bollwerk, che man zur eigentlichen Burg ge-

langte. Die Burg zeigt keinen einheitlichen

Baustil. Der älteste Teil ist die Nordseite. Hier

hat sich der Bau in seiner ursprünglichen Ge-

stalt erhalten und schon manches Jahrhundert

den Stürmen und den Elementen getrotzt. Die

Säle und Gemächer dieses Teiles (der Nord-

seite) tragen ganz das Gepräge der byzantini-

schen Bauart des Nundbogenstils des zehnten

oder elften Jahrhunderts. Aus der ältesten Zeit

stammt auch der Bergfried, eine hohe Warte,

die getrennt von der Burg auf einem östlich

vorspringendcn Felskegel von Säulenbasalt er-

baut wurde, dessen Trümmer heute noch seine

imposante Gestalt ahnen lassen. Ein zweiter Teil

des Schlosses (Erweiterungsbau an der Ostseite) stammt aus dem fünfzehnten Jahrhundert und weist

gotische Formen auf, während der letzte Anbau (die Südseite) ein schmuckloser Wohnbau des 18. Jahr-

hunderts ist. So ist bei diesem Bau, von dem man hauptsächlich gegen Süden hin eine liebliche Aussicht

genießt, die graue Vorzeit mit der Gegenwart schön vereinigt. Die Burg war schon um 1250 mit Mauer

und Graben umgeben, die heute auf der Nord- und Westseite noch gut erhalten sind. Drei Tore führten

in alter Zeit zur Burg hinan: das Gemündener Tor, das Obere Tor und die Mittelpforte, Namen, die

zum Teil heute noch im Gebrauche sind. Zu den zahlreichen Westerburger Burgmannen gehörten auch

die von Irmtraut, die im Westen des Schlosses einen eignen Burgsitz hatten, das sogenannte „Irmtrauter

Vasallenhaus", das vor einigen Jahren gründlich restauriert und so dein Verfalle entrissen wurde.

Das Schloß wird heute noch während des Sommers von dem jeweiligen Inhaber der Standesherr-

schaft Ilbenstadt-Westerburg bewohnt. Durch den ältesten Teil führt ein Torweg mit einem einfachen

Rundbogentor in einen von drei Seiten umbauten, an der vierten Seite durch eine Mauer begrenzten

Hof. Aus diesem gelangt man über eine Treppe in einen zweiten Hof. Von hier aus führen zwei Treppen

in das Schloß, das mancherlei Sehenswürdigkeiten bietet. Hierbei sei besonders aufmerksam gemacht

auf die ehemalige alte Schloßkapelle (jetzt Billardsaal), die über dem Tore liegt, eine östliche Wandnische

enthält und deren Südportal reich mit Zackenbogen und einer Vorhalle mit vier Säulenarkaden (Stil

um 1220) geziert ist. Sehenswert ist auch die mit moderner Malerei ausgestaltete jetzige Schloßkapelle,

der Speisesaal mit zahlreichen Ahnenbildcrn (Ölgemälden und Lithographien*), das Archiv, ein geräu-

H Besonders hervorzuheben sind 2 Lithographien, die den Grafen August zu Leiningen-Westerburg-Neu-Leiningen (1770

bis 1849), k. k. Feldmarschalleutnant und Vizegouverneur von Mainz, darstellen, und ein großes Bild: Am Hintergrund die Wester-

burg, an deren Fuß eine Jagdgesellschaft, 23 Personen, deren Mittelpunkt Gras August bildet. Nicht minder schön ist das Porträt

von Graf Augusts Gemahlin, Charlotte Sophie Leopoldine Scholz von Schmettau (1792—1860) u. a. m.