45

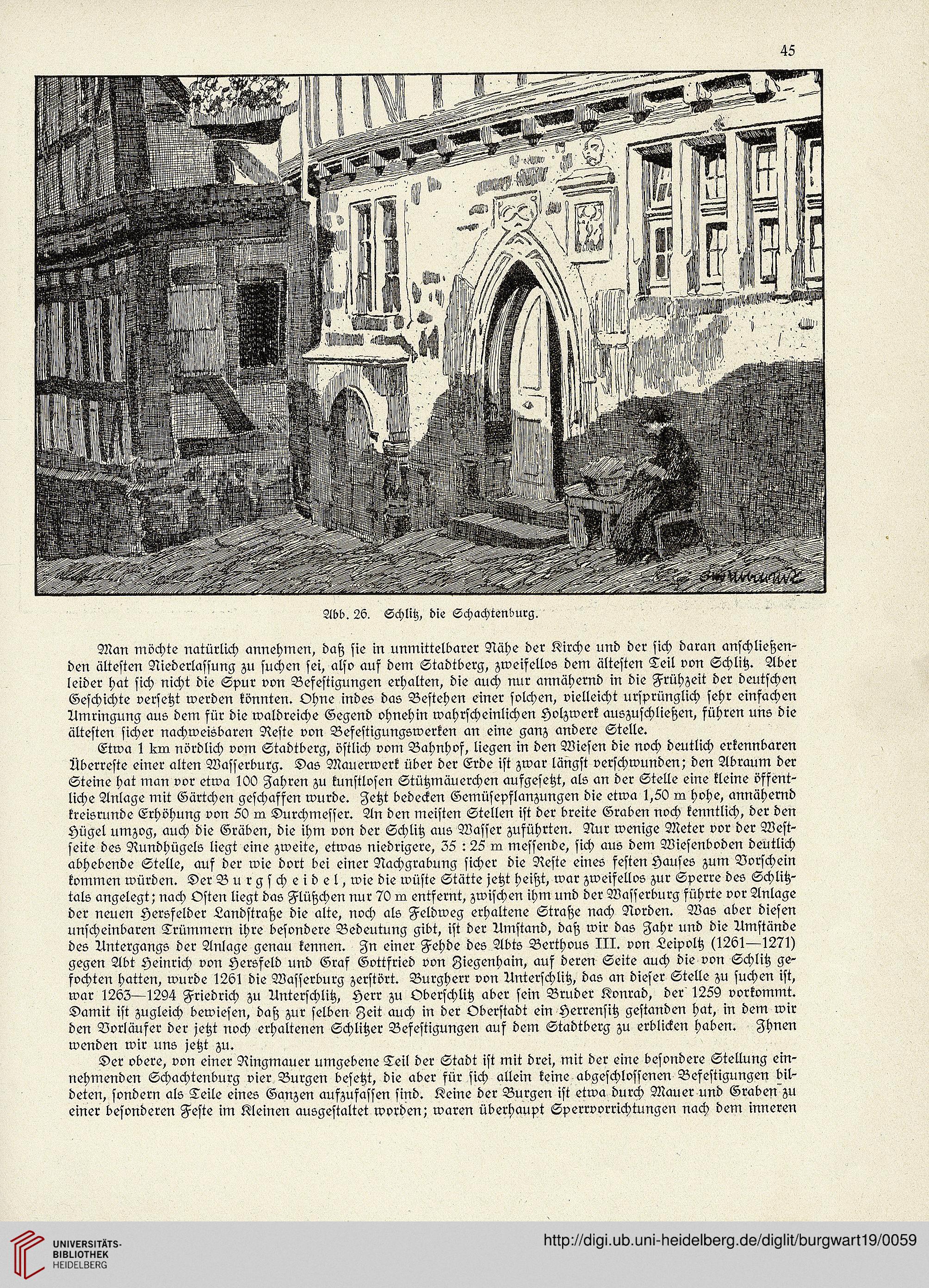

Abb. 26. Schlitz, die Schachtenburg.

Man möchte natürlich annehinen, daß sie in unmittelbarer Nähe der Kirche und der sich daran anschließen-

den ältesten Niederlassung zu suchen sei, also aus dem Stadtberg, zweifellos dem ältesten Teil von Schlitz. Aber

leider bat sich nicht die Spur von Befestigungen erhalten, die auch nur annähernd in die Frühzeit der deutschen

Geschichte versetzt werden könnten. Ohne indes das Bestehen einer solchen, vielleicht ursprünglich sehr einfachen

Umringung aus dem für die waldreiche Gegend ohnehin wahrscheinlichen Holzwerk auszuschließen, führen uns die

ältesten sicher nachweisbaren Reste von Befestigungswerken an eine ganz andere Stelle.

Etwa 1 Km nördlich vom Stadtberg, östlich vom Bahnhof, liegen in den Wiesen die noch deutlich erkennbaren

Überreste einer alten Wasserburg. Das Mauerwerk über der Erde ist zwar längst verschwunden; den Abraum der

Steine hat man vor etwa 100 Fahren zu kunstlosen Stützmäuerchen aufgesetzt, als an der Stelle eine kleine öffent-

liche Anlage mit Gärtchen geschaffen wurde. Fetzt bedecken Gemüsepflanzungen die etwa 1,50 m hohe, annähernd

kreisrunde Erhöhung von 50 m Durchmesser. An den meisten Stellen ist der breite Graben noch kenntlich, der den

Hügel umzog, auch die Gräben, die ihm von der Schlitz aus Wasser zusührten. Nur wenige Meter vor der West-

seite des Rundhügels liegt eine zweite, etwas niedrigere, 35 :25 m messende, sich aus dem Wiesenboden deutlich

abhebendc Stelle, auf der wie dort bei einer Nachgrabung sicher die Reste eines festen Hauses zum Vorschein

kommen würden. Der Burgscheidel, wie die wüste Stätte jetzt heißt, war zweifellos zur Sperre des Schlitz-

tals angelegt; nach Osten liegt das Flüßchen nur 70 m entfernt, zwischen ihm und der Wasserburg führte vor Anlage

der neuen Hersfelder Landstraße die alte, noch als Feldweg erhaltene Straße nach Norden. Was aber diesen

unscheinbaren Trümmern ihre besondere Bedeutung gibt, ist der Umstand, daß wir das Fahr und die Umstände

des Untergangs der Anlage genau kennen. Zn einer Fehde des Abts Bcrthous III. von Leipoltz (1261—1271)

gegen Abt Heinrich von Hersfeld und Graf Gottfried von Ziegenhain, aus deren Seite auch die von Schlitz ge-

fochten hatten, wurde 1261 die Wasserburg zerstört. Burgherr von Unterschlitz, das an dieser Stelle zu suchen ist,

war 1263—1294 Friedrich zu Unterschlitz, Herr zu Oberschlitz aber sein Bruder Konrad, der 1259 vorkommt.

Damit ist zugleich bewiesen, daß zur selben Zeit auch in der Oberstadt ein Herrensitz gestanden hat, in dem wir

den Vorläufer der jetzt noch erhaltenen Schützer Befestigungen auf dem Stadtberg zu erblicken haben. Ihnen

wenden wir uns jetzt zu.

Der obere, von einer Ringmauer umgebene Teil der Stadt ist mit drei, mit der eine besondere Stellung ein-

nehmenden Schachtenburg vier Burgen besetzt, die aber für sich allein keine abgeschlossenen Befestigungen bil-

deten, sondern als Teile eines Ganzen aufzufassen sind. Keine der Burgen ist etwa durch Mauer und Graben zu

einer besonderen Feste im Kleinen ausgestaltet worden; waren überhaupt Sperrvorrichtungen nach dem inneren

Abb. 26. Schlitz, die Schachtenburg.

Man möchte natürlich annehinen, daß sie in unmittelbarer Nähe der Kirche und der sich daran anschließen-

den ältesten Niederlassung zu suchen sei, also aus dem Stadtberg, zweifellos dem ältesten Teil von Schlitz. Aber

leider bat sich nicht die Spur von Befestigungen erhalten, die auch nur annähernd in die Frühzeit der deutschen

Geschichte versetzt werden könnten. Ohne indes das Bestehen einer solchen, vielleicht ursprünglich sehr einfachen

Umringung aus dem für die waldreiche Gegend ohnehin wahrscheinlichen Holzwerk auszuschließen, führen uns die

ältesten sicher nachweisbaren Reste von Befestigungswerken an eine ganz andere Stelle.

Etwa 1 Km nördlich vom Stadtberg, östlich vom Bahnhof, liegen in den Wiesen die noch deutlich erkennbaren

Überreste einer alten Wasserburg. Das Mauerwerk über der Erde ist zwar längst verschwunden; den Abraum der

Steine hat man vor etwa 100 Fahren zu kunstlosen Stützmäuerchen aufgesetzt, als an der Stelle eine kleine öffent-

liche Anlage mit Gärtchen geschaffen wurde. Fetzt bedecken Gemüsepflanzungen die etwa 1,50 m hohe, annähernd

kreisrunde Erhöhung von 50 m Durchmesser. An den meisten Stellen ist der breite Graben noch kenntlich, der den

Hügel umzog, auch die Gräben, die ihm von der Schlitz aus Wasser zusührten. Nur wenige Meter vor der West-

seite des Rundhügels liegt eine zweite, etwas niedrigere, 35 :25 m messende, sich aus dem Wiesenboden deutlich

abhebendc Stelle, auf der wie dort bei einer Nachgrabung sicher die Reste eines festen Hauses zum Vorschein

kommen würden. Der Burgscheidel, wie die wüste Stätte jetzt heißt, war zweifellos zur Sperre des Schlitz-

tals angelegt; nach Osten liegt das Flüßchen nur 70 m entfernt, zwischen ihm und der Wasserburg führte vor Anlage

der neuen Hersfelder Landstraße die alte, noch als Feldweg erhaltene Straße nach Norden. Was aber diesen

unscheinbaren Trümmern ihre besondere Bedeutung gibt, ist der Umstand, daß wir das Fahr und die Umstände

des Untergangs der Anlage genau kennen. Zn einer Fehde des Abts Bcrthous III. von Leipoltz (1261—1271)

gegen Abt Heinrich von Hersfeld und Graf Gottfried von Ziegenhain, aus deren Seite auch die von Schlitz ge-

fochten hatten, wurde 1261 die Wasserburg zerstört. Burgherr von Unterschlitz, das an dieser Stelle zu suchen ist,

war 1263—1294 Friedrich zu Unterschlitz, Herr zu Oberschlitz aber sein Bruder Konrad, der 1259 vorkommt.

Damit ist zugleich bewiesen, daß zur selben Zeit auch in der Oberstadt ein Herrensitz gestanden hat, in dem wir

den Vorläufer der jetzt noch erhaltenen Schützer Befestigungen auf dem Stadtberg zu erblicken haben. Ihnen

wenden wir uns jetzt zu.

Der obere, von einer Ringmauer umgebene Teil der Stadt ist mit drei, mit der eine besondere Stellung ein-

nehmenden Schachtenburg vier Burgen besetzt, die aber für sich allein keine abgeschlossenen Befestigungen bil-

deten, sondern als Teile eines Ganzen aufzufassen sind. Keine der Burgen ist etwa durch Mauer und Graben zu

einer besonderen Feste im Kleinen ausgestaltet worden; waren überhaupt Sperrvorrichtungen nach dem inneren