58

der Zeit am Bamberger Hos bedeutenden Einfluß.

Soviel wissen wir über die Anfänge der Adels-

fainilie. Voraus liegen einige fabelhafte Erwäh-

nungen von Beteiligung an Reichsturnieren, die

aber längst in das Reich der Erfindungen eingereiht

sind, die einzig zuverlässige letzte Quelle bleibt der

Name, der wahrscheinlich auf die Zeit der Aus-

breitung der deutschen Kultur in den wendischen

Gebieten am Thüringer und Frankenwald seit Er-

richtung des Bamberger Bistums verweist.

Was die Ruinen der Burg erzählen, ist späterer

Zeit wie die erste Erwähnung der Burg von 1225.

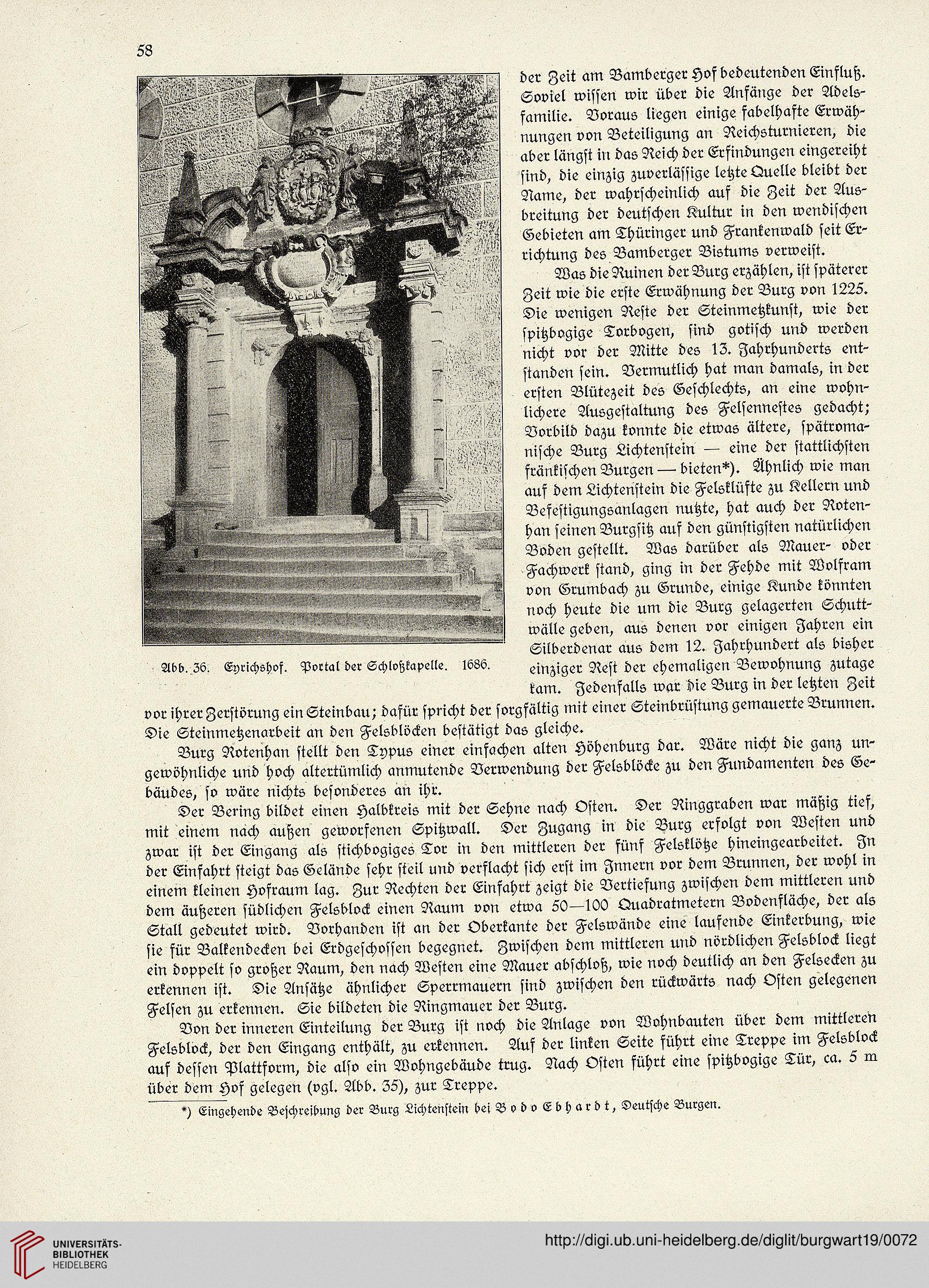

Die wenigen Neste der Steinmetzkunst, wie der

spitzbogige Torbogen, sind gotisch und werden

nicht vor der Mitte des 13. Jahrhunderts ent-

standen sein. Vermutlich hat man damals, in der

ersten Blütezeit des Geschlechts, an eine wohn-

lichere Ausgestaltung des Felsennestes gedacht;

Vorbild dazu konnte die etwas ältere, spätroma-

nische Burg Lichtenstein — eine der stattlichsten

fränkischen Burgen — bieten*). Ähnlich wie man

aus dem Lichtenstein die Felsklüfte zu Kellern und

Befestigungsanlagen nutzte, hat auch der Roten-

han seinen Burgsitz auf den günstigsten natürlichen

Boden gestellt. Was darüber als Mauer- oder

Fachwerk stand, ging in der Fehde mit Wolfram

von Grumbach zu Grunde, einige Kunde könnten

noch heute die um die Burg gelagerten Schutt-

wälle geben, aus denen vor einigen Jahren ein

Silberdenar aus dem 12. Jahrhundert als bisher

einziger Rest der ehemaligen Bewohnung zutage

kam. Jedenfalls war die Burg in der letzten Zeit

vor ihrer Zerstörung ein Steinbau; dafür spricht der sorgfältig mit einer Steinbrüstung gemauerte Brunnen.

Die Steinmetzenarbeit an den Felsblöcken bestätigt das gleiche.

Burg Rotenhan stellt den Typus einer einfachen alten Höhenburg dar. Wäre nicht die ganz un-

gewöhnliche und hoch altertümlich anmutende Verwendung der Felsblöcke zu den Fundamenten des Ge-

bäudes, so wäre nichts besonderes an ihr.

Der Bering bildet einen Halbkreis mit der Sehne nach Osten. Der Ringgraben war mäßig tief,

mit einem nach außen geworfenen Spitzwall. Der Zugang in die Burg erfolgt von Westen und

zwar ist der Eingang als stichbogiges Tor in den mittleren der fünf Felsklötze hineingearbeitet. In

der Einfahrt steigt das Gelände sehr steil und verflacht sich erst im Innern vor dem Brunnen, der wohl in

einem kleinen Hofraum lag. Zur Rechten der Einfahrt zeigt die Vertiefung zwischen dem mittleren und

dem äußeren südlichen Felsblock einen Raum von etwa 50—100 Quadratmetern Bodenfläche, der als

Stall gedeutet wird. Vorhanden ist an der Oberkante der Felswände eine laufende Einkerbung, wie

sie für Balkendecken bei Erdgeschossen begegnet. Zwischen dem mittleren und nördlichen Felsblock liegt

ein doppelt so großer Raum, den nach Westen eine Mauer abschloß, wie noch deutlich an den Felsecken zu

erkennen ist. Die Ansätze ähnlicher Sperrmauern sind zwischen den rückwärts nach Osten gelegenen

Felsen zu erkennen. Sie bildeten die Ringmauer der Burg.

Von der inneren Einteilung der Burg ist noch die Anlage von Wohnbauten über dem mittleren

Felsblock', der den Eingang enthält, zu erkennen. Aus der linken Seite führt eine Treppe im Felsblock

auf dessen Plattform, die also ein Wohngebäude trug. Nach Osten führt eine spitzbogige Tür, ca. 5 m

über dem Hof gelegen (vgl. Abb. 35), zur Treppe.

*) Eingehende Beschreibung der Burg Lichtenstein hei B v d o Ebhardt, Deutsche Burgen.

der Zeit am Bamberger Hos bedeutenden Einfluß.

Soviel wissen wir über die Anfänge der Adels-

fainilie. Voraus liegen einige fabelhafte Erwäh-

nungen von Beteiligung an Reichsturnieren, die

aber längst in das Reich der Erfindungen eingereiht

sind, die einzig zuverlässige letzte Quelle bleibt der

Name, der wahrscheinlich auf die Zeit der Aus-

breitung der deutschen Kultur in den wendischen

Gebieten am Thüringer und Frankenwald seit Er-

richtung des Bamberger Bistums verweist.

Was die Ruinen der Burg erzählen, ist späterer

Zeit wie die erste Erwähnung der Burg von 1225.

Die wenigen Neste der Steinmetzkunst, wie der

spitzbogige Torbogen, sind gotisch und werden

nicht vor der Mitte des 13. Jahrhunderts ent-

standen sein. Vermutlich hat man damals, in der

ersten Blütezeit des Geschlechts, an eine wohn-

lichere Ausgestaltung des Felsennestes gedacht;

Vorbild dazu konnte die etwas ältere, spätroma-

nische Burg Lichtenstein — eine der stattlichsten

fränkischen Burgen — bieten*). Ähnlich wie man

aus dem Lichtenstein die Felsklüfte zu Kellern und

Befestigungsanlagen nutzte, hat auch der Roten-

han seinen Burgsitz auf den günstigsten natürlichen

Boden gestellt. Was darüber als Mauer- oder

Fachwerk stand, ging in der Fehde mit Wolfram

von Grumbach zu Grunde, einige Kunde könnten

noch heute die um die Burg gelagerten Schutt-

wälle geben, aus denen vor einigen Jahren ein

Silberdenar aus dem 12. Jahrhundert als bisher

einziger Rest der ehemaligen Bewohnung zutage

kam. Jedenfalls war die Burg in der letzten Zeit

vor ihrer Zerstörung ein Steinbau; dafür spricht der sorgfältig mit einer Steinbrüstung gemauerte Brunnen.

Die Steinmetzenarbeit an den Felsblöcken bestätigt das gleiche.

Burg Rotenhan stellt den Typus einer einfachen alten Höhenburg dar. Wäre nicht die ganz un-

gewöhnliche und hoch altertümlich anmutende Verwendung der Felsblöcke zu den Fundamenten des Ge-

bäudes, so wäre nichts besonderes an ihr.

Der Bering bildet einen Halbkreis mit der Sehne nach Osten. Der Ringgraben war mäßig tief,

mit einem nach außen geworfenen Spitzwall. Der Zugang in die Burg erfolgt von Westen und

zwar ist der Eingang als stichbogiges Tor in den mittleren der fünf Felsklötze hineingearbeitet. In

der Einfahrt steigt das Gelände sehr steil und verflacht sich erst im Innern vor dem Brunnen, der wohl in

einem kleinen Hofraum lag. Zur Rechten der Einfahrt zeigt die Vertiefung zwischen dem mittleren und

dem äußeren südlichen Felsblock einen Raum von etwa 50—100 Quadratmetern Bodenfläche, der als

Stall gedeutet wird. Vorhanden ist an der Oberkante der Felswände eine laufende Einkerbung, wie

sie für Balkendecken bei Erdgeschossen begegnet. Zwischen dem mittleren und nördlichen Felsblock liegt

ein doppelt so großer Raum, den nach Westen eine Mauer abschloß, wie noch deutlich an den Felsecken zu

erkennen ist. Die Ansätze ähnlicher Sperrmauern sind zwischen den rückwärts nach Osten gelegenen

Felsen zu erkennen. Sie bildeten die Ringmauer der Burg.

Von der inneren Einteilung der Burg ist noch die Anlage von Wohnbauten über dem mittleren

Felsblock', der den Eingang enthält, zu erkennen. Aus der linken Seite führt eine Treppe im Felsblock

auf dessen Plattform, die also ein Wohngebäude trug. Nach Osten führt eine spitzbogige Tür, ca. 5 m

über dem Hof gelegen (vgl. Abb. 35), zur Treppe.

*) Eingehende Beschreibung der Burg Lichtenstein hei B v d o Ebhardt, Deutsche Burgen.