5d

Der Bergfried, der von bescheidenen Ausmaßen ge-

wesen sein muß, wird auf der Plattform des nördlichen Fels-

blockcs angenommen und zwar auf Grund einer kellerartigen

halbkugeligen Eintiefung, die aus der Südseite dieses Fels-

blockes liegt. Der Flächenraum auf der Plattform dieses

Felsens beträgt etwa 100 Quadratmeter. Eine Burgkapelle

wird 1225 erwähnt.

Die Burg liegt hart am Rande des Bergrückens zwischen

Baunach- und Itzgrund; auf der Westseite des Hanges. Es

ist wahrscheinlich, daß sie unweit einer Hochstraße stand, die

von Baunach herkommend über Wüstenwelsberg nach Lich-

tenstein, Altenstein nordwärts gegen Hildburghausen lief,

da die genannten anderen Burgsihe gleichfalls die Strecke

einer alten Hochstraße andeuten. Rotenhan würde speziell

die Stelle kennzeichnen, wo diese Hochstraße sich mit einem

Verbindungsweg zwischen Baunach- und Itzgrund, der von

Eyrichshof nach Antermerzbach führte, gekreuzt hat. Diese

ganze Situation spricht für hohes Alter der Burg; wann

aber etwa die Entstehungszeit angesagt werden könnte, läßt

sich nicht sagen. Frühgeschichtliche Funde fehlen der Gegend

ziemlich ganz, die urkundliche Geschichte der Frühzeit, für die

die Fuldaer Aeberliefcrungen unsere einzige Quelle sind,

enthält für die nähere Umgebung von Rotenhan nichts. Es

hat darum jede Hypothese, die den Burgsitz über die Iahr-

tausendwende Hinaufrücken will, wenig Beweiskräftiges für

sich. Die erste Kunde von einer extensiven Kolonisation der

Gegend durch deutsche Ansiedler geht mit der Ausbreitung

des schon erwähnten jungen Bamberger Hochstifts zusammen,

als dessen Zweigstelle das Kloster Banz fungierte. Der

enge Zusammenhang des Rotenhantz'chen Geschlechtes mit

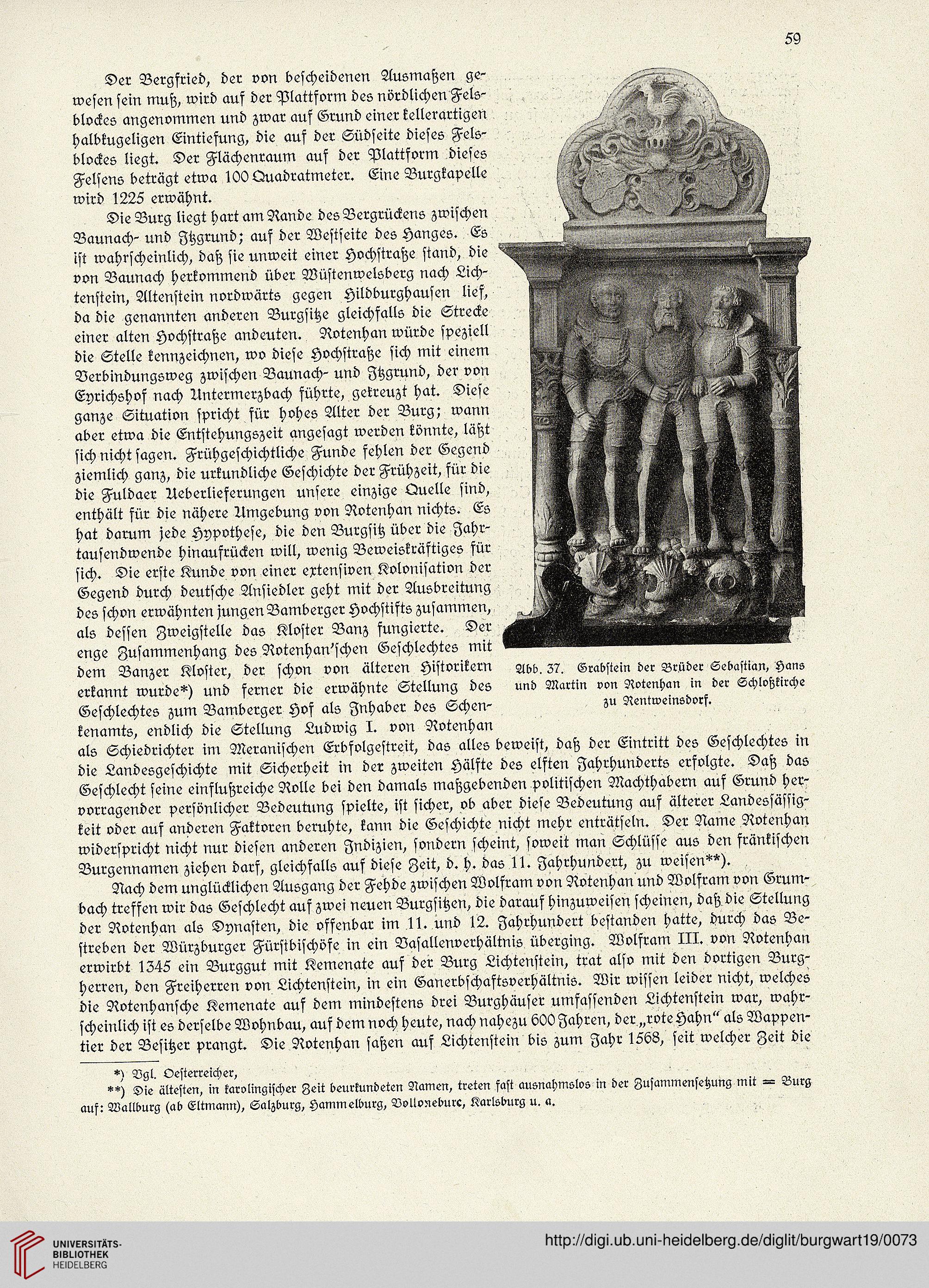

dem Ganzer Kloster, der schon von älteren Historikern Mb. 37. Grabstein der Brüder Sebastian, Hans

erkannt wurde*) und ferner die erwähnte Stellung des und Martin von Rotenhan in der Schloßkirche

Geschlechtes zum Bamberger Hof als Inhaber des Schen- Su Nentweinsdorf.

kenamts, endlich die Stellung Ludwig I. von Rotenhan

als Schiedrichter im Meranischen Erbfolgestreit, das alles beweist, daß der Eintritt des Geschlechtes in

die Landesgeschichte mit Sicherheit in der zweiten Hälfte des elften Jahrhunderts erfolgte. Daß das

Geschlecht seine einflußreiche Rolle bei den damals maßgebenden politischen Machthabern auf Grund her-

vorragender persönlicher Bedeutung spielte, ist sicher, ob aber diese Bedeutung auf älterer Landessässig-

keit oder auf anderen Faktoren beruhte, kann die Geschichte nicht mehr enträtseln. Der Name Rotenhan

widerspricht nicht nur diesen anderen Indizien, sondern scheint, soweit man Schlüsse aus den fränkischen

Burgennamen ziehen darf, gleichfalls auf diese Zeit, d. h. das 11. Jahrhundert, zu weisen**).

Nach dem unglücklichen Ausgang der Fehde zwischen Wolfram von Rotenhan und Wolfram von Grum-

bach treffen wir das Geschlecht auf zwei neuen Burgsitzcn, die darauf hinzuweisen scheinen, daß die Stellung

der Rotenhan als Dynasten, die offenbar im 11. und 12. Jahrhundert bestanden hatte, durch das Be-

streben der Würzburger Fürstbischöfe in ein Vasallenverhältnis überging. Wolfram III. von Rotenhan

erwirbt 1345 ein Burggut mit Kemenate auf der Burg Lichtenstein, trat also mit den dortigen Burg-

herren, den Freiherren von Lichtenstein, in ein Ganerbschaftsverhältnis. Wir wissen leider nicht, welches

die Notenhansche Kemenate auf dem mindestens drei Burghäuser umfassenden Lichtenstein war, wahr-

scheinlich ist es derselbe Wohnbau, auf dem noch heute, nach nahezu 600 Jahren, der „rote Hahn" als Wappen-

tier der Besitzer prangt. Die Rotenhan saßen aus Lichtenstein bis zum Jahr 1568, seit welcher Zeit die

*) Vgl. Ocsterreicher,

**) Die ältesten, in karolingischer Zeit beurkundeten Namen, treten fast ausnahmslos in der Zusammensetzung mit — Burg

auf: Wallburg (ab Eltmann), Salzburg, Hammelburg, Volloneburc, Karlsburg u. a.

Der Bergfried, der von bescheidenen Ausmaßen ge-

wesen sein muß, wird auf der Plattform des nördlichen Fels-

blockcs angenommen und zwar auf Grund einer kellerartigen

halbkugeligen Eintiefung, die aus der Südseite dieses Fels-

blockes liegt. Der Flächenraum auf der Plattform dieses

Felsens beträgt etwa 100 Quadratmeter. Eine Burgkapelle

wird 1225 erwähnt.

Die Burg liegt hart am Rande des Bergrückens zwischen

Baunach- und Itzgrund; auf der Westseite des Hanges. Es

ist wahrscheinlich, daß sie unweit einer Hochstraße stand, die

von Baunach herkommend über Wüstenwelsberg nach Lich-

tenstein, Altenstein nordwärts gegen Hildburghausen lief,

da die genannten anderen Burgsihe gleichfalls die Strecke

einer alten Hochstraße andeuten. Rotenhan würde speziell

die Stelle kennzeichnen, wo diese Hochstraße sich mit einem

Verbindungsweg zwischen Baunach- und Itzgrund, der von

Eyrichshof nach Antermerzbach führte, gekreuzt hat. Diese

ganze Situation spricht für hohes Alter der Burg; wann

aber etwa die Entstehungszeit angesagt werden könnte, läßt

sich nicht sagen. Frühgeschichtliche Funde fehlen der Gegend

ziemlich ganz, die urkundliche Geschichte der Frühzeit, für die

die Fuldaer Aeberliefcrungen unsere einzige Quelle sind,

enthält für die nähere Umgebung von Rotenhan nichts. Es

hat darum jede Hypothese, die den Burgsitz über die Iahr-

tausendwende Hinaufrücken will, wenig Beweiskräftiges für

sich. Die erste Kunde von einer extensiven Kolonisation der

Gegend durch deutsche Ansiedler geht mit der Ausbreitung

des schon erwähnten jungen Bamberger Hochstifts zusammen,

als dessen Zweigstelle das Kloster Banz fungierte. Der

enge Zusammenhang des Rotenhantz'chen Geschlechtes mit

dem Ganzer Kloster, der schon von älteren Historikern Mb. 37. Grabstein der Brüder Sebastian, Hans

erkannt wurde*) und ferner die erwähnte Stellung des und Martin von Rotenhan in der Schloßkirche

Geschlechtes zum Bamberger Hof als Inhaber des Schen- Su Nentweinsdorf.

kenamts, endlich die Stellung Ludwig I. von Rotenhan

als Schiedrichter im Meranischen Erbfolgestreit, das alles beweist, daß der Eintritt des Geschlechtes in

die Landesgeschichte mit Sicherheit in der zweiten Hälfte des elften Jahrhunderts erfolgte. Daß das

Geschlecht seine einflußreiche Rolle bei den damals maßgebenden politischen Machthabern auf Grund her-

vorragender persönlicher Bedeutung spielte, ist sicher, ob aber diese Bedeutung auf älterer Landessässig-

keit oder auf anderen Faktoren beruhte, kann die Geschichte nicht mehr enträtseln. Der Name Rotenhan

widerspricht nicht nur diesen anderen Indizien, sondern scheint, soweit man Schlüsse aus den fränkischen

Burgennamen ziehen darf, gleichfalls auf diese Zeit, d. h. das 11. Jahrhundert, zu weisen**).

Nach dem unglücklichen Ausgang der Fehde zwischen Wolfram von Rotenhan und Wolfram von Grum-

bach treffen wir das Geschlecht auf zwei neuen Burgsitzcn, die darauf hinzuweisen scheinen, daß die Stellung

der Rotenhan als Dynasten, die offenbar im 11. und 12. Jahrhundert bestanden hatte, durch das Be-

streben der Würzburger Fürstbischöfe in ein Vasallenverhältnis überging. Wolfram III. von Rotenhan

erwirbt 1345 ein Burggut mit Kemenate auf der Burg Lichtenstein, trat also mit den dortigen Burg-

herren, den Freiherren von Lichtenstein, in ein Ganerbschaftsverhältnis. Wir wissen leider nicht, welches

die Notenhansche Kemenate auf dem mindestens drei Burghäuser umfassenden Lichtenstein war, wahr-

scheinlich ist es derselbe Wohnbau, auf dem noch heute, nach nahezu 600 Jahren, der „rote Hahn" als Wappen-

tier der Besitzer prangt. Die Rotenhan saßen aus Lichtenstein bis zum Jahr 1568, seit welcher Zeit die

*) Vgl. Ocsterreicher,

**) Die ältesten, in karolingischer Zeit beurkundeten Namen, treten fast ausnahmslos in der Zusammensetzung mit — Burg

auf: Wallburg (ab Eltmann), Salzburg, Hammelburg, Volloneburc, Karlsburg u. a.